~我如古の井戸編~ 4

山里孫存ディレクターはその日の上映会の収録画面を編集し、沖縄テレビの毎週水曜日の沖縄戦六十周年シリーズで放送し、反響を呼んだ。

戦争を生き残った者はほとんどの場合、子や孫には戦争の話をしない。愛する者には元気に明るい人生を送ってもらいたいのだ。

だが、生き残った者はいったん口を開くと、見事な語り手となる。無意識のうちに戦争の物語をまとめ、封印しているのだ。一方、戦争フィルムの中に自分や家族の姿を見ると、自分の全人生を見る。だからこそ感動が生まれるのだ。そればかりではない。これから話すような信じられないことが起きることがある。

テレビの報道からしばらくして、山里さんに一本の電話がかかってきた。「私たち姉妹も我如古の井戸から救出されたのでずが、そのフィルムを見せてくれませんか。ひょっとすると私たちも映っているかもしれません」。沖縄市に住む真栄城初江さんという方だった。山里さんからの連絡を受けて筆者も取材に参加した。真栄城さん宅には妹の米須キヨさんら親族が待っていた。初江さんは朗らかな人で、キヨさんはおとなしい人だったが、二人の話では家族が井戸から救出されたということだ。母の平良きくえさん、祖母のウシさん、それに叔父も井戸に潜んでいた。生後四カ月の妹を母きくえさんは勝子と名付けたが、平和の礎には勝江と刻まれているという(最新の情報では、そのきくえさんも二〇〇九年の九月に亡くなった)。父の平良真勇さんは防衛隊に召集され、摩文仁で戦死された、ということだ。初江さんとキヨさんは話をしながらも、「私たち映っているかしら」と気が気でない様子だ。

いよいよ、ビデオテープがテレビに設置されて、いつものように照明係の金城さんとカメラマンの赤嶺さんが二人にカメラを向け、決定的瞬間を期待する。

ビデオがスタートする。井戸から住民が救出される感動的場面が続く。二人の真剣な目が映像を追う。画面は救出されてトラックに乗る人々に移る。だが、二人の姿は出てこない。二人の目に失望感が漂う。「私たち映っていないんじゃないかしら」。画面は別のリールに移る。だが、やはり二人の姿は出てこない。山里さんも二人のそばで決定的瞬聞を待っているが、その目にも失望感が浮かぶ。

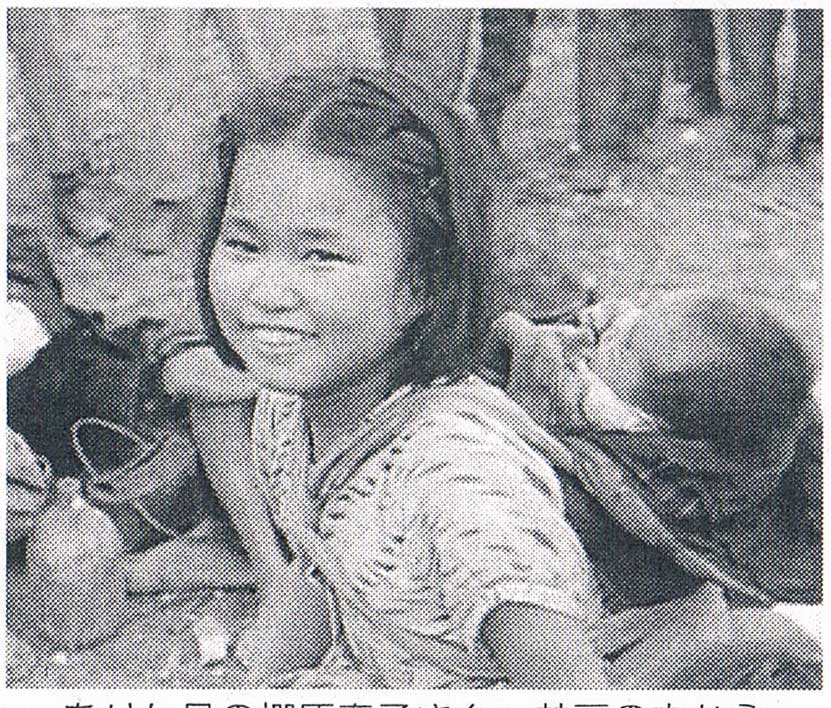

「これはハズレかな」。その時、初江さんが「アリ、アリ、アレーワンアラニ(あれまあ、あれは私じゃないの)」とウチナーグチで叫んだ。縦ジマの着物を着た少女が画面に現れ、続いて淡い模様の着物を着た小ちゃな少女がアメリカ兵に引き揚げられ、一瞬フラッとしたが、姉のところにヨチヨチ歩いてゆく。姉がいかにもお姉さんらしく妹の頭をなでて迎える。姉妹の表情はとても落ち着いている。

ところが、この画面を見ていた初江さんとキヨさんの表情は驚きと喜びが入り交じり、次の瞬間目から涙があふれ出た。カメラマンの赤嶺さんはこの瞬間を逃さなかった。カメラマン冥利に尽きる一瞬だった。肩が傾いても重たいカメラを担ぐ理由がそこにある。初江さんの口から感激の言葉が機関銃のように出てくる。キヨさんは感激で言葉が出ない。山里さんは落ち着いて取材した。何度も姉妹の登場する場面を二人に見せ、落ち着かせた。テレビ報道用の取材が終わったところで、キヨさんが何げなく言った。今度は山里さんが仰天する番だった。「私、お姉さんが着ていたあの着物をまだ持っているのよ」

「アリ、アリ、アレーワンアラニ」とテレビ画面に向かって驚きの声を発する真栄城初江さん(左)と妹の米須キヨさん

救出されたばかりの妹のキヨさんの頭をやさしくなでる初江さん(その着物は60年後も大切に保管されていた)

─つづく