昨日、名古屋に行く機会があったので『名古屋ボストン美術館』に行ってきました。

名古屋ボストン美術館は、

米国ボストン美術館の姉妹館として、国際的な芸術文化交流を図る目的で開館されました。

ボストン美術館所蔵の優れたコレクションを、恒常的にわが国に紹介する唯一の施設だそうです。

今開催中の「ボストン美術館の至宝展―東西の名品、珠玉のコレクション」では、

古代エジプトから現代までの、エジプト、中国、フランス、日本、アメリカの絵画や美術品が見られました。

予告動画があったのでどうぞ。

https://www.youtube.com/watch?v=GMexSyltP7Y#action=share

古代エジプトの王の頭部の石像や、クレオパトラが付けていたようなの首飾りがあり、

特に首飾りは実際に古代の女性がしていたかと思うとぞくっとしました。

※撮影は出来なかったので、パンフレットやポストカードの写メで雰囲気を感じてもらえたらと思います。

喜多川歌麿の≪三味線を弾く美人図≫

思ったより小さい作品ですが、原画だ~~と感動♡♥♡

≪涅槃図≫ 絵師・英一牒(はやぶさいっちょう:江戸中期)

大きな作品ですが、170年ぶりに初めての里帰りだそうです。

亡くなった釈迦の周りに人や動物たちが集まり、悲しみに暮れています。

ゾウや獅子がひっくり返って泣き叫んでいるのには驚きです。(笑)

≪モネの睡蓮≫

見たかったんです。初めて見れて感激です!

色といい、構図といい、とにかく素敵でした♡♥♡

ルノワールの静物画≪陶製ポットに生けられた花≫が、

白い花が本当に光を放っているように見えて、すっかり心を奪われてしまったんですが、

パンフフレットに載ってなくて、お土産のグッズも売り切れていて残念でした。

ゴッホの≪郵便配達人ジョゼフ・ルーラン≫と≪子守歌、ゆりかごを揺らすオギュスティーヌ・ルーラン夫人≫

同じ人の作品と思えないタッチの差がありますが、

ゴーギャンの影響を受けた後、ルーラン夫人を描いたそうです。

アメリカの絵画は、どこかアメリカの雰囲気をまとっていて、

ヨーロッパの絵画との違いを感じました。

はっきりした線の作品が多かった気がします。

他にも見ごたえのある絵がたくさんあり、

やっぱり名画は、名画たるゆえんがあるな~と思いました。(´ー`*)。・:*:・☆

たくさんの感動を得られたボストン美術館へ、

今回たまたまだったんですが行けて良かったとしみじみ思いました。

この展覧会、7月1日まで開催されています。

←クリックすると大きくなります。

←クリックすると大きくなります。

名古屋ボストン美術館は、

米国ボストン美術館の姉妹館として、国際的な芸術文化交流を図る目的で開館されました。

ボストン美術館所蔵の優れたコレクションを、恒常的にわが国に紹介する唯一の施設だそうです。

今開催中の「ボストン美術館の至宝展―東西の名品、珠玉のコレクション」では、

古代エジプトから現代までの、エジプト、中国、フランス、日本、アメリカの絵画や美術品が見られました。

予告動画があったのでどうぞ。

https://www.youtube.com/watch?v=GMexSyltP7Y#action=share

古代エジプトの王の頭部の石像や、クレオパトラが付けていたようなの首飾りがあり、

特に首飾りは実際に古代の女性がしていたかと思うとぞくっとしました。

※撮影は出来なかったので、パンフレットやポストカードの写メで雰囲気を感じてもらえたらと思います。

喜多川歌麿の≪三味線を弾く美人図≫

思ったより小さい作品ですが、原画だ~~と感動♡♥♡

≪涅槃図≫ 絵師・英一牒(はやぶさいっちょう:江戸中期)

大きな作品ですが、170年ぶりに初めての里帰りだそうです。

亡くなった釈迦の周りに人や動物たちが集まり、悲しみに暮れています。

ゾウや獅子がひっくり返って泣き叫んでいるのには驚きです。(笑)

≪モネの睡蓮≫

見たかったんです。初めて見れて感激です!

色といい、構図といい、とにかく素敵でした♡♥♡

ルノワールの静物画≪陶製ポットに生けられた花≫が、

白い花が本当に光を放っているように見えて、すっかり心を奪われてしまったんですが、

パンフフレットに載ってなくて、お土産のグッズも売り切れていて残念でした。

ゴッホの≪郵便配達人ジョゼフ・ルーラン≫と≪子守歌、ゆりかごを揺らすオギュスティーヌ・ルーラン夫人≫

同じ人の作品と思えないタッチの差がありますが、

ゴーギャンの影響を受けた後、ルーラン夫人を描いたそうです。

アメリカの絵画は、どこかアメリカの雰囲気をまとっていて、

ヨーロッパの絵画との違いを感じました。

はっきりした線の作品が多かった気がします。

他にも見ごたえのある絵がたくさんあり、

やっぱり名画は、名画たるゆえんがあるな~と思いました。(´ー`*)。・:*:・☆

たくさんの感動を得られたボストン美術館へ、

今回たまたまだったんですが行けて良かったとしみじみ思いました。

この展覧会、7月1日まで開催されています。

←クリックすると大きくなります。

←クリックすると大きくなります。

(パンフより)

(パンフより)

(パンフより)

(パンフより) (パンフより)

(パンフより)

感動したのを覚えています。

感動したのを覚えています。

としばし足を止めて見ました。

としばし足を止めて見ました。

と思います。

と思います。

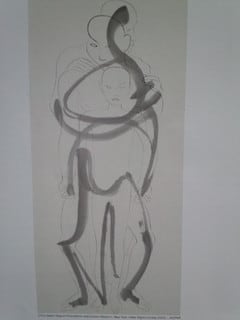

図録より

図録より

菅原道真と言えば・・・

菅原道真と言えば・・・ (ネットより)

(ネットより)

と、今もしみじみ感じています。

と、今もしみじみ感じています。