昨日はアメリカからコメントいただきました‼意外とワールドワイド⁈なこのブログ^_^。

さて、引き続き軽量化です。

今日はドアいってみます。

(注:このブログを参考に作業をした場合には当方は責任を一切負いません!!自己責任でお願いします!!)

ドアはポルシェの空冷時代の軽量化モデルではかならず軽量化されているポイントなので期待大です。

まず、ドアの内張を外します。ドアの後ろ側のトリムとハンドル、後はドアミラーの基部のトリムを外すと、ネジが見えます。

で、ネジを片っ端からはずします。

はずしたら、ドアパネルと内張の間に使わないクレジットカードなどを二枚つっこみ、

その間にクリップ外しを突っ込むと内張が外れます。

するとドアは内側の板金と外側の板金の大きく2部品から出来ているので、

片っ端から外していきます。

そして外された状態がこちら

ほんとに空っぽ!!

この状態にすると、感動するぐらい軽いです!!

とても鉄で出来ているとは思えない!!

でも磁石をつけてみると、付きます・・・。

ちゃんと鉄です。

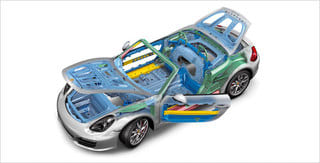

ここはターボ、GT3、ケイマンRなど、軽量化をしているモデルは

アルミになっています。

なんで、987/997のレギュラーモデルは鉄かというと、

値段の問題もありますが、側面衝突の対応が難しからです。

側面衝突で怖いのが、板金やトリムの裂けです。

裂けてしまうとぶつかってきた車が直接乗員に当たることになってしまいます。

これだけは避けたい。このため外板は側面衝突で外から突っ込んできたクルマを裂けずに受け止めなければいけません。

この時に金属としての特性として鉄の方が裂けにくいんですね。

ここのアルミ化は非常に難しく、

こんなところの板金において、金に糸目は付けていないフェラーリでも、

ボディのほかの部分はアルミにしても、ドアは随分と長い間鉄でした。

ポルシェも987/997世代でこの課題を克服し、

981/991ではレギュラーモデルを含めて全面採用しました。

だから軽量化の手法としてよく用いられる各部のFRPかですが、

場所をよく考えてからやらないともしもの時に命取りになります。

私はボンネットはFRP製に変える気はしません。

ぶつかった時にこっちに向かって突っ込んでこられるのはゴメンですから。

もし突っ込んできたら、30km/hでも致命傷を負います。

(・・・・仕事も話みたいになってきました。)

さてドアから外した部品を並べてみるとこんな感じです。

上の大きい部品が樹脂のドアトリム、

したの大きい部品が内側の板金。ここはアルミ製でした。直接車と当たらないですからね。

左の部品は上からドアスピーカー

ヘッドエアバッグ(真ん中の大きい方)とパワーウインドウのレギュレーターモータ

その下が内側のドアハンドルです。

ちなみに各部の重量は、

ドアトリムが4.6kg

内側の板金が1.4kg(さすがアルミ!!)

エアバッグ0.8kg

レギュレータモータ0.7kg

スピーカー0.8kg

このうちドアトリム、スピーカー、ヘッドエアバッグは外してしまうことにします。

本当はレギュレータも手動にしてモーターを廃止したいところですが、

付けられるハンドルのあてがないので、また今度ですね。

これで、ドア部分の軽量化は片側で6.2kg。

両側で12.4kgです。おー。でかい!!

これでここまでの合計は65kg。

これでやっと目標の1/3です・・・・。

先は長いなー。

フロントトランク、リアトランク、シート、ドア。

これで大物はほぼ終わりですね。

あとはまとまった重量が減らせるのはエアコンぐらい。

気温39度を超える群馬県在住の私としてはエアコン外しはありえません・・・・。

ドイツぐらい涼しければ考えるんですけどね~。

(最近はそうでもないらしいですが)

さて、今後は細かいところをコツコツと外し続けるしかないですね。

次は、協力者の予定が確保できたので、

リアゲートのガラス行ってみます。

さて、引き続き軽量化です。

今日はドアいってみます。

(注:このブログを参考に作業をした場合には当方は責任を一切負いません!!自己責任でお願いします!!)

ドアはポルシェの空冷時代の軽量化モデルではかならず軽量化されているポイントなので期待大です。

まず、ドアの内張を外します。ドアの後ろ側のトリムとハンドル、後はドアミラーの基部のトリムを外すと、ネジが見えます。

で、ネジを片っ端からはずします。

はずしたら、ドアパネルと内張の間に使わないクレジットカードなどを二枚つっこみ、

その間にクリップ外しを突っ込むと内張が外れます。

するとドアは内側の板金と外側の板金の大きく2部品から出来ているので、

片っ端から外していきます。

そして外された状態がこちら

ほんとに空っぽ!!

この状態にすると、感動するぐらい軽いです!!

とても鉄で出来ているとは思えない!!

でも磁石をつけてみると、付きます・・・。

ちゃんと鉄です。

ここはターボ、GT3、ケイマンRなど、軽量化をしているモデルは

アルミになっています。

なんで、987/997のレギュラーモデルは鉄かというと、

値段の問題もありますが、側面衝突の対応が難しからです。

側面衝突で怖いのが、板金やトリムの裂けです。

裂けてしまうとぶつかってきた車が直接乗員に当たることになってしまいます。

これだけは避けたい。このため外板は側面衝突で外から突っ込んできたクルマを裂けずに受け止めなければいけません。

この時に金属としての特性として鉄の方が裂けにくいんですね。

ここのアルミ化は非常に難しく、

こんなところの板金において、金に糸目は付けていないフェラーリでも、

ボディのほかの部分はアルミにしても、ドアは随分と長い間鉄でした。

ポルシェも987/997世代でこの課題を克服し、

981/991ではレギュラーモデルを含めて全面採用しました。

だから軽量化の手法としてよく用いられる各部のFRPかですが、

場所をよく考えてからやらないともしもの時に命取りになります。

私はボンネットはFRP製に変える気はしません。

ぶつかった時にこっちに向かって突っ込んでこられるのはゴメンですから。

もし突っ込んできたら、30km/hでも致命傷を負います。

(・・・・仕事も話みたいになってきました。)

さてドアから外した部品を並べてみるとこんな感じです。

上の大きい部品が樹脂のドアトリム、

したの大きい部品が内側の板金。ここはアルミ製でした。直接車と当たらないですからね。

左の部品は上からドアスピーカー

ヘッドエアバッグ(真ん中の大きい方)とパワーウインドウのレギュレーターモータ

その下が内側のドアハンドルです。

ちなみに各部の重量は、

ドアトリムが4.6kg

内側の板金が1.4kg(さすがアルミ!!)

エアバッグ0.8kg

レギュレータモータ0.7kg

スピーカー0.8kg

このうちドアトリム、スピーカー、ヘッドエアバッグは外してしまうことにします。

本当はレギュレータも手動にしてモーターを廃止したいところですが、

付けられるハンドルのあてがないので、また今度ですね。

これで、ドア部分の軽量化は片側で6.2kg。

両側で12.4kgです。おー。でかい!!

これでここまでの合計は65kg。

これでやっと目標の1/3です・・・・。

先は長いなー。

フロントトランク、リアトランク、シート、ドア。

これで大物はほぼ終わりですね。

あとはまとまった重量が減らせるのはエアコンぐらい。

気温39度を超える群馬県在住の私としてはエアコン外しはありえません・・・・。

ドイツぐらい涼しければ考えるんですけどね~。

(最近はそうでもないらしいですが)

さて、今後は細かいところをコツコツと外し続けるしかないですね。

次は、協力者の予定が確保できたので、

リアゲートのガラス行ってみます。