稲穂が垂れる、実りの秋・・

橿原市昆虫館から、ふらふらと歩いた。

杉木立の中の・・

整備された遊歩道を登って・・

飛鳥寺方面を見渡したり・・

コスモスに癒され・・

飛鳥寺の裏を通ったり・・

のどかな景色が多かった・・

奈良が田舎なのは、自分の敷地や道路工事だろうと、文化的な埋蔵物が出てきてしまえば工事はできなくなるから・・

実際、どこから出てきてもおかしくないほど、そこら中から見つかっているんだ・・

そんな話を聞いてから、既に数十年経っているけど、良い意味で変わっていないなぁ・・と思った。

藤原宮跡・・近鉄の特急停車駅「大和八木駅」から約2.5km。

広大な遺跡?は、コスモス畑として活用されているように感じた。

藤原宮跡資料室・・・

展示スペースは狭いものの、藤原宮の紹介と瓦をまとめた展示は分かりやすかった。

以下は、飛鳥資料館内を・・・

何故か柱の裏側?に置かれていた、顔出しパネル・・・顔出し位置が大人の顔の高さ。

子供が来て楽しめるような場所じゃないということか?

石人像・・重要文化財。

「庭園で噴水として使われていた花崗岩の石造物・・」

「外国の使節などをもてなした場所・・」

「外国人を思わせる姿をしている・・」等々とのこと。

山田寺コーナー・・

解説には、聖徳太子、蘇我氏、中大兄皇子等の名前があった。

7世紀の建造物が、倒壊したままの状態で土中から見つかったらしい・・

1982年の発見当時の新聞見出しには、「法隆寺の半世紀前、最古の木造建造物・・」とあった。

瓦の再現・・

八弁の単弁に子葉をもつ蓮華文・・

「複製品」との表示もあったものの、全ての解説に「重要文化財」とあった。仏像周辺の装飾の類か?

山田寺の仏頭・・685年に完成した如来像。火災にあって頭部だけが残ったとのこと。

木組みや回廊の復元・・

この山田寺展示コーナーの解説を読んだだけで、飛鳥時代のことが分かったような(もう十分な)気になった・・(笑)

が・・展示は、ここからがメインのような展開だった。天皇中心とした中央集権的な「律令国家への歩み」。

推古天皇、蘇我馬子、飛鳥寺等の紹介から・・

遣唐使が唐から飛鳥へと伝えたとされる、当時最新の水時計の復元・・・

そういえば・・その遺跡「飛鳥水落遺跡」の横も歩いてた。

百済の影響も・・

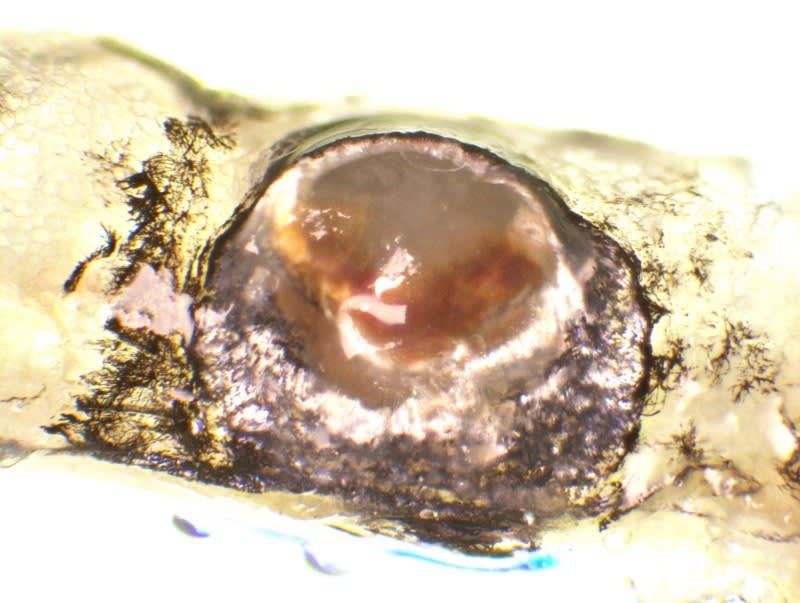

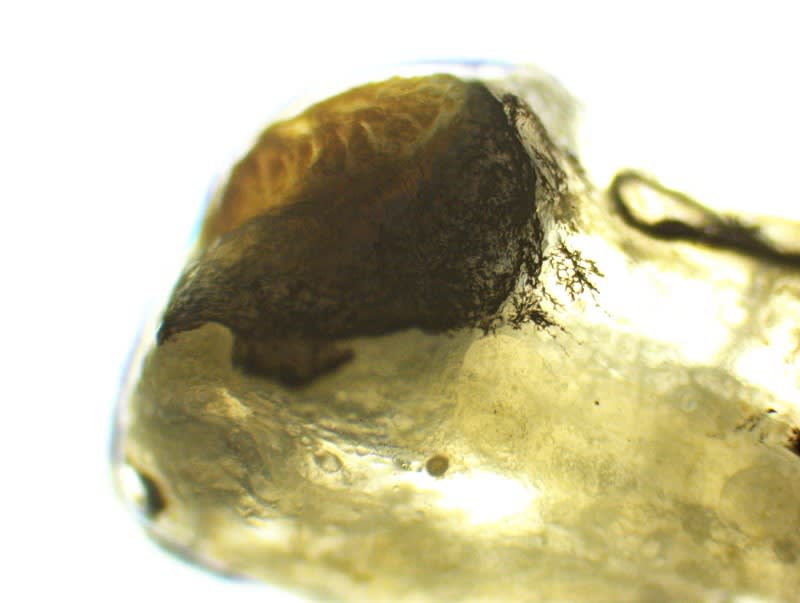

木・炭・鋳型・銅・鉄・金・銀・ガラス・施釉陶器等々・・

ここまでで、もぅ、頭がパンクしそうなところ・・いよいよ本当のメイン展示が続くのだった。

高松塚古墳 墳丘断面の展示・・

キトラ古墳 壁画コーナー・・中央は天井部の紹介。

キトラ古墳 壁画・・東壁

西壁の一部・・

南壁の一部・・

続いて、高松塚古墳 壁画 高精細スキャンパネル・・

よく見るところは、壁画のほんの一部だと知る。

大半は何が書かれているのかよくわからなく・・これはかなり綺麗な部分。

別の展示室に、石室の解体の紹介と、石室の実物大模型があった。

壁画の大半はボロボロ・・

石の表面に漆喰が塗られ、その上に描かれているものの、漆喰にカビが生じ、漆喰部分だけを取り外せない為に、石室を解体したとあった。。

ここには入ることができた。一人用の山岳テントの方がはるかに狭い。

天井の4枚の石のうちのある1枚の重さが1.5tもあったとも記されていた。

この右側の一部が、よく出回っている壁画部分だと知った。

この高松塚古墳に関するコーナーだけでも相当な解説と見応えのある展示があった。

この資料館は、決して広くないのに・・凄かった。。来て良かった。

他にも、川原寺や・・

坂田寺、飛鳥寺、石造物等々・・

関連する場所巡りや、歴史背景を学べば、一生付き合えるレベルの展示だと思った。

以上、本日もご覧いただき、ありがとうございました。