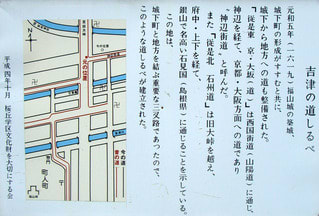

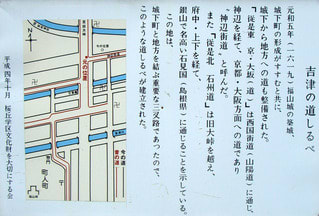

備後福山10万石の城下町で育った者であれば吉津の道標を何度か目にしたことがあるだろう。北吉津町(中)交差点角に建つ古めかしい石柱(繋ぎ合わせた痕跡あり)には「従是東京大坂道 従是北石州道」という文字が刻まれている。

桜丘学区文化財を大切にする会の説明によればかつてここは三叉路で道幅も現在の半分位だったようである。つまり道標は現在の交差点の中央辺りにあったことになる。ここから東が神辺街道、北が藪路街道(旧大峠を経て石見街道に繋がる)であることを通行人に示していた。江戸時代(から昭和の初めまで)は自動車時計博物館へ向かう道(交差点から西方向)は無かった。

私が所有する江戸期の福山城下絵図と昭和5年の福山市街地図(緑の丸が道標、紫の丸が惣門 ※私が後から地図に色付けした)も確かに三叉路になっている。城下への(北からの)入り口である惣門が近いので周辺には不審者を見張る者が配置されていたはずだ。

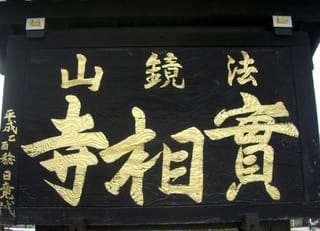

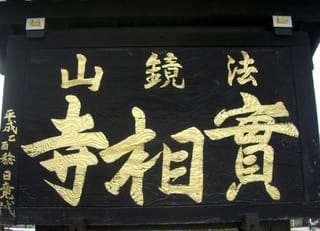

交差点から北は上り坂となり上井手川に上河橋が架かっているが、私にとって橋の向こうは未知の世界であった。生活する上で通る必要性がないからだ。川沿い(下)の細い道ですら行き来した回数は両手で足りる。上河橋を渡った右手が法鏡山實相寺の参道である。

桜丘学区文化財を大切にする会の説明によればかつてここは三叉路で道幅も現在の半分位だったようである。つまり道標は現在の交差点の中央辺りにあったことになる。ここから東が神辺街道、北が藪路街道(旧大峠を経て石見街道に繋がる)であることを通行人に示していた。江戸時代(から昭和の初めまで)は自動車時計博物館へ向かう道(交差点から西方向)は無かった。

私が所有する江戸期の福山城下絵図と昭和5年の福山市街地図(緑の丸が道標、紫の丸が惣門 ※私が後から地図に色付けした)も確かに三叉路になっている。城下への(北からの)入り口である惣門が近いので周辺には不審者を見張る者が配置されていたはずだ。

交差点から北は上り坂となり上井手川に上河橋が架かっているが、私にとって橋の向こうは未知の世界であった。生活する上で通る必要性がないからだ。川沿い(下)の細い道ですら行き来した回数は両手で足りる。上河橋を渡った右手が法鏡山實相寺の参道である。