奇矯「猿橋」と「相模湖」へ 前篇

猿橋の下、脇の坂道を下ると、桂川の河原に出ました。

釣りをする人。

桂川を見下ろす遊歩道では、地元でよく見る生き物と出会いました。

カタツムリ発見!遊歩道のベンチにくっついていましたが、

残念ながら死殻です。ミスジマイマイの幼貝でしょうか。

あたりを捜しましたが、1匹も見つけることができませんでした。

この遊歩道にはあじさいが3000株!

6月には名勝猿橋あじさい祭りが開催されます。

富士山から30km以上流下してきた溶岩流の末端部。

帰路、JR猿橋駅(中央線)に向かう裏道。コスモスがきれいでした。

猿橋駅から奇矯「猿橋」まで、徒歩で30分ほどです。

帰りは相模湖で途中下車、湖を見て帰ることにしました。

相模湖公園で。

相模湖観光協会公式ホームページ

相模湖の夕日。

早くおうちに帰りたい・・・ような

帰りたくないような・・・

(2012-09-18)

猿橋の下、脇の坂道を下ると、桂川の河原に出ました。

釣りをする人。

桂川を見下ろす遊歩道では、地元でよく見る生き物と出会いました。

カタツムリ発見!遊歩道のベンチにくっついていましたが、

残念ながら死殻です。ミスジマイマイの幼貝でしょうか。

あたりを捜しましたが、1匹も見つけることができませんでした。

この遊歩道にはあじさいが3000株!

6月には名勝猿橋あじさい祭りが開催されます。

富士山から30km以上流下してきた溶岩流の末端部。

帰路、JR猿橋駅(中央線)に向かう裏道。コスモスがきれいでした。

猿橋駅から奇矯「猿橋」まで、徒歩で30分ほどです。

帰りは相模湖で途中下車、湖を見て帰ることにしました。

相模湖公園で。

相模湖観光協会公式ホームページ

相模湖の夕日。

早くおうちに帰りたい・・・ような

帰りたくないような・・・

(2012-09-18)

葉っぱに出来たクモの巣の中にオナジマイマイが!

暫く観察して見ることに。

葉の上に落ちた枯葉の下からクモが出てきました。

クモの巣から離れるようです。

目を放して、近くにいたイモムシのパフォーマンスを見ている間に、

またもどって、枯葉の下に。

暫くして、出てきました。

移動して、じっとしています。

方向転換、

殻のうしろ、フンをしていました。

クモの糸を食べている様です。

小さな葉っぱの上の何気ない彼らの日常ですが、

いつまでも見ていたい。

でも現実は・・・蒸し暑くて、蚊に刺されまくって急ぎ足で帰りました。

(2012-09-17)

通り雨の後のミスジマイマイとアブラゼミです。

今日は地元でこの写真を撮った後、秋の七草のひとつ、

「藤袴」の自生地にヒダリマキマイマイと一緒に電車に乗って出かけました。

藤袴を眺めるヒダリマキマイマイ。

ここでは、藤袴、カタツムリの一緒の写真は撮れませんでしたが、

花の写真は秋の七草の記事でアップします。

今日は見頃にはまだ早い蕾の状態。

あと1週間もすれば、好い香りのする可愛い花が見られると思います。

藤袴の自生地 埼玉県幸手市 権現堂公園

(↑のHPでは、特に藤袴の紹介はありません)

(2012-09-16)

外から帰ると、シャツにカメムシの幼虫が!

調べてみると、チャバネアオカメムシの幼虫みたいです。

成虫になるまで飼ってみたい気もしますが、今はカタツムリの世話で手一杯です。

生息地に放してくることにしました。

(2012-09-14)

調べてみると、チャバネアオカメムシの幼虫みたいです。

成虫になるまで飼ってみたい気もしますが、今はカタツムリの世話で手一杯です。

生息地に放してくることにしました。

(2012-09-14)

夜になって、雨が降りました。

外に出ると、大型のヒダリマキマイマイとミスジマイマイが草を食べていました。

ここ数日、大規模な草刈が行われ、小さいウスカワマイマイやオナジマイマイの姿が見えません。

ここまでミスジマイマイ。

今日明日には、残った草屑や柵の蔓も持って行かれるようです。

管理の方と電話でお話ししましたが、草をきれいに刈ってほしいという要望が多く、

木くずや刈り終えた草、柵の蔓は残せないとの事でした

ヤモリの子。5㎝くらいです。

草のうえでサヨナラ・・・

ナメクジさん。

ヒダリマキマイマイの子。8㎜くらいです。

ヒダリマキマイマイの殻にのっているのはコオロギ?

殻をくるくる回して落とそうとしていますが・・・

なかなか落ちてくれません。

帯のないヒダリマキマイマイの成貝。

どうにか、この地に留まることができますよーに。

(2012-09-12)

外に出ると、大型のヒダリマキマイマイとミスジマイマイが草を食べていました。

ここ数日、大規模な草刈が行われ、小さいウスカワマイマイやオナジマイマイの姿が見えません。

ここまでミスジマイマイ。

今日明日には、残った草屑や柵の蔓も持って行かれるようです。

管理の方と電話でお話ししましたが、草をきれいに刈ってほしいという要望が多く、

木くずや刈り終えた草、柵の蔓は残せないとの事でした

ヤモリの子。5㎝くらいです。

草のうえでサヨナラ・・・

ナメクジさん。

ヒダリマキマイマイの子。8㎜くらいです。

ヒダリマキマイマイの殻にのっているのはコオロギ?

殻をくるくる回して落とそうとしていますが・・・

なかなか落ちてくれません。

帯のないヒダリマキマイマイの成貝。

どうにか、この地に留まることができますよーに。

(2012-09-12)

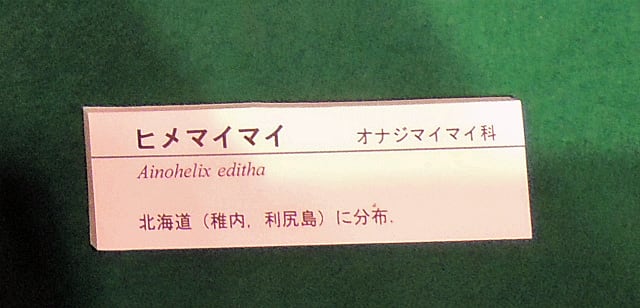

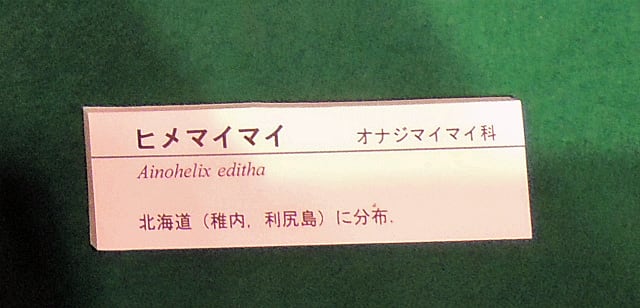

現在、茨城県自然博物館で開催されている企画展、

「不思議いっぱい 貝たちの世界」の「陸にすむ貝類」のコーナーでは、多くの標本が展示されています。

(この企画展は今月17日まで)

この企画展の紹介をされているぐりおさんのブログ

中でも興味深く見たのが、同じ種で形が異なる?「北海道のヒメマイマイの地理的変異」の展示。

移動能力の低いカタツムリは、同じ種の生息地が何等かの理由で分断されると、分化が進みます。

その好例として知られている「北海道のヒメマイマイの地理的変異」が紹介されていました。

同じ種で、殻の大きさがこんなに違う!

目視ですが、殻径35mm位でした。

殻径、約17~18mm。

隣接した地域ごとに並べられ、わかりやすい展示でした。

このコーナーでは、3番と5番の「角張っている個体」がお気に入り!

動いている姿が見たいと思いました。

暗色の殻をもつヒメマイマイの生息地はどのような環境なのか、興味があります。

※こちらの企画展は陸貝の標本が数多く展示され、写真を撮りました。

展示されていた標本を元に、ブログに詳細な記事をアップしてよいものかと迷いもありました。

ご指摘がありましたら削除しますので、コメントでお知らせください。

(2012-09-11)

「不思議いっぱい 貝たちの世界」の「陸にすむ貝類」のコーナーでは、多くの標本が展示されています。

(この企画展は今月17日まで)

この企画展の紹介をされているぐりおさんのブログ

中でも興味深く見たのが、同じ種で形が異なる?「北海道のヒメマイマイの地理的変異」の展示。

移動能力の低いカタツムリは、同じ種の生息地が何等かの理由で分断されると、分化が進みます。

その好例として知られている「北海道のヒメマイマイの地理的変異」が紹介されていました。

同じ種で、殻の大きさがこんなに違う!

目視ですが、殻径35mm位でした。

殻径、約17~18mm。

隣接した地域ごとに並べられ、わかりやすい展示でした。

このコーナーでは、3番と5番の「角張っている個体」がお気に入り!

動いている姿が見たいと思いました。

暗色の殻をもつヒメマイマイの生息地はどのような環境なのか、興味があります。

※こちらの企画展は陸貝の標本が数多く展示され、写真を撮りました。

展示されていた標本を元に、ブログに詳細な記事をアップしてよいものかと迷いもありました。

ご指摘がありましたら削除しますので、コメントでお知らせください。

(2012-09-11)