「猪が出ます。

見ても無視すれば襲いません。」

なんかこうジワジワきます・・・が、

反射神経の働きと “ 感情 ” というものを持つ人間にとっては、

この「見ても無視」することが結構難しいのであります。

というわけで、今回早川が訪れてまいりましたのは、

イノシシが出没するような山間部。

奈良県は、近畿日本鉄道の信貴山下駅からバスで約20分、

信貴山・朝護孫子寺(ちょうごそんしじ)へ。

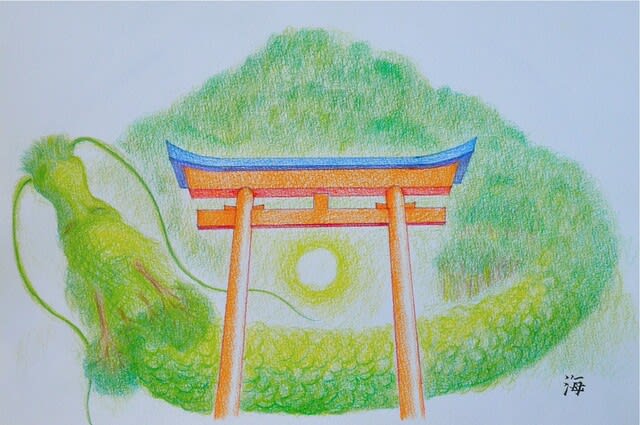

上掲の鳥居をくぐって参道を登ってゆきますと、

信貴山のシンボル、“ 大寅 ” あり。

その隣には、二体の “ 小寅 ” あり。

信貴山を参拝致しましたのは、実に12年ぶりですが、

12年前に訪れた際には “ 小寅 ” は設置されていませんでした。

本年令和4年は “ 寅年 ” に当たります。

“ 寅 ” との縁深き信貴山では、

12年に1度巡り来る寅年の限られた期間内において、

全山挙げての伝統儀式が執り行われるとあって、

その儀式に参列すべく訪れたわけであります。

信貴山は、歴史と由緒のある有名寺院でありますので、

もはや書かずもがなのこととは思いますが、

今を去る1440年前の敏達天皇11年(582)、

聖徳太子(574~622)が偶々分け入った山の中において、

“ 毘沙門天王 ” を感得し、心願成就を祈ったところ叶えられます。

そこで太子は、この山のことを、

「信じ貴ぶべき山」として「信貴山(しぎさん)」と名付け、

寺伝では、この年を “ 信貴山開創 ” の年としています。

又この年が、

十二支と十干(じゅっかん)の組み合わせで謂うところの、

“ 壬寅(みずのえ とら) ” の年回りであり、

更に太子が毘沙門天王を感得したのが寅の月・寅の日・寅の刻と、

“ 寅づくし ” であったことから《毘沙門天王・信貴山・寅》は、

言わば “ 三点セット ” 、切っても切れない結びつきとして、

広く世の中に知られるようになったとも伝わります。

先に「本年令和4年は “ 寅年 ” に当たり」と書き、

信貴山開創は「1440年前の敏達天皇11年(582)」と記しました。

つまり本年令和4年は、

聖徳太子が毘沙門天王を感得した “ 寅年 ” から数えて、

120回めの “ 寅年 ” であり、

24巡めの “ 壬寅(みずのえ とら) ” ということであります。

《巷間既知のことながら一応簡略に書かせて頂きますと、

十二支(子・丑・寅など12種)十干(甲・乙・丙など10種)を、

その組み合わせで表したもの、

例えば甲子(きのえ ね)乙丑(きのと うし)等々は、

古来「十二支・十干暦法」として年々に当てはめられ、

この暦法では、同じ組み合わせが、60年に一度巡ります。

生まれ年の「暦」が、60年の歳月を経て再び巡り「還」るため、

「還暦」とされます。上記の場合、1440年 ÷ 60年 = 24巡 》

こうした節目の中の節目に厳修される法会・法要とあって、

信貴山には大勢の参拝者が訪れ、儀式に臨んでおられました。

只、この日の奈良は朝から天候不順。

儀式後は、信貴山を隈無く巡拝しようと思っていたのですが、

雨強くして足元おぼつかず、幾つかの堂宇参拝にとどまり、

また片手に傘、片手に授かり物で、カメラの構えようもなく、

上掲写真以外には撮ることも出来ず山を下りてまいりました。

信貴山は山全体が一つの寺院であり、言わば「山岳伽藍」。

こちらは信貴山で配られているMAPですが、御覧のように、

朝護孫子寺の本堂、千手院、成福院、玉蔵院、本坊の他、

開山堂、三宝堂、虚空蔵堂を始め、大小の祠堂が林立していて、

それらの全てを参拝し、なお弁財天の滝や奥の院まで巡るとなれば、

半日でも足りるかどうか。

歳月人を待たず、光陰矢の如し。

前回から12年という歳月を経ての参拝となってしまいましたが、

出来れば早い時期に再訪したいと思います。

“ toward the Light ”

皆様、良き日々でありますように!

見ても無視すれば襲いません。」

なんかこうジワジワきます・・・が、

反射神経の働きと “ 感情 ” というものを持つ人間にとっては、

この「見ても無視」することが結構難しいのであります。

というわけで、今回早川が訪れてまいりましたのは、

イノシシが出没するような山間部。

奈良県は、近畿日本鉄道の信貴山下駅からバスで約20分、

信貴山・朝護孫子寺(ちょうごそんしじ)へ。

上掲の鳥居をくぐって参道を登ってゆきますと、

信貴山のシンボル、“ 大寅 ” あり。

その隣には、二体の “ 小寅 ” あり。

信貴山を参拝致しましたのは、実に12年ぶりですが、

12年前に訪れた際には “ 小寅 ” は設置されていませんでした。

本年令和4年は “ 寅年 ” に当たります。

“ 寅 ” との縁深き信貴山では、

12年に1度巡り来る寅年の限られた期間内において、

全山挙げての伝統儀式が執り行われるとあって、

その儀式に参列すべく訪れたわけであります。

信貴山は、歴史と由緒のある有名寺院でありますので、

もはや書かずもがなのこととは思いますが、

今を去る1440年前の敏達天皇11年(582)、

聖徳太子(574~622)が偶々分け入った山の中において、

“ 毘沙門天王 ” を感得し、心願成就を祈ったところ叶えられます。

そこで太子は、この山のことを、

「信じ貴ぶべき山」として「信貴山(しぎさん)」と名付け、

寺伝では、この年を “ 信貴山開創 ” の年としています。

又この年が、

十二支と十干(じゅっかん)の組み合わせで謂うところの、

“ 壬寅(みずのえ とら) ” の年回りであり、

更に太子が毘沙門天王を感得したのが寅の月・寅の日・寅の刻と、

“ 寅づくし ” であったことから《毘沙門天王・信貴山・寅》は、

言わば “ 三点セット ” 、切っても切れない結びつきとして、

広く世の中に知られるようになったとも伝わります。

先に「本年令和4年は “ 寅年 ” に当たり」と書き、

信貴山開創は「1440年前の敏達天皇11年(582)」と記しました。

つまり本年令和4年は、

聖徳太子が毘沙門天王を感得した “ 寅年 ” から数えて、

120回めの “ 寅年 ” であり、

24巡めの “ 壬寅(みずのえ とら) ” ということであります。

《巷間既知のことながら一応簡略に書かせて頂きますと、

十二支(子・丑・寅など12種)十干(甲・乙・丙など10種)を、

その組み合わせで表したもの、

例えば甲子(きのえ ね)乙丑(きのと うし)等々は、

古来「十二支・十干暦法」として年々に当てはめられ、

この暦法では、同じ組み合わせが、60年に一度巡ります。

生まれ年の「暦」が、60年の歳月を経て再び巡り「還」るため、

「還暦」とされます。上記の場合、1440年 ÷ 60年 = 24巡 》

こうした節目の中の節目に厳修される法会・法要とあって、

信貴山には大勢の参拝者が訪れ、儀式に臨んでおられました。

只、この日の奈良は朝から天候不順。

儀式後は、信貴山を隈無く巡拝しようと思っていたのですが、

雨強くして足元おぼつかず、幾つかの堂宇参拝にとどまり、

また片手に傘、片手に授かり物で、カメラの構えようもなく、

上掲写真以外には撮ることも出来ず山を下りてまいりました。

信貴山は山全体が一つの寺院であり、言わば「山岳伽藍」。

こちらは信貴山で配られているMAPですが、御覧のように、

朝護孫子寺の本堂、千手院、成福院、玉蔵院、本坊の他、

開山堂、三宝堂、虚空蔵堂を始め、大小の祠堂が林立していて、

それらの全てを参拝し、なお弁財天の滝や奥の院まで巡るとなれば、

半日でも足りるかどうか。

歳月人を待たず、光陰矢の如し。

前回から12年という歳月を経ての参拝となってしまいましたが、

出来れば早い時期に再訪したいと思います。

“ toward the Light ”

皆様、良き日々でありますように!