名古屋市中区は袋町(ふくろまち)に所在する、

福生院(ふくしょういん)を参拝してまいりました。

福生院の在る「袋町」は太平洋戦争後、焦土からの復興過程で、

“ 繊維の街 ” として発展してきたという歴史があり、

現在も多くの繊維問屋が軒を連ね、大小のビルが立ち並びます。

本尊は大聖歓喜天(だいしょう かんぎてん)。

寺伝によりますと、至徳3年(1386)、

順誉上人が愛知郡中村郷に大聖歓喜天を祀ったことを始まりとし、

その後200有余年を経た元和3年(1617)、宥伝上人によって、

現在地に伽藍が定められたのだそうです。

境内には、様々な尊格が所狭しと祀られています。

種字(梵字)円筒を回しての “ お砂踏み ” もできます。

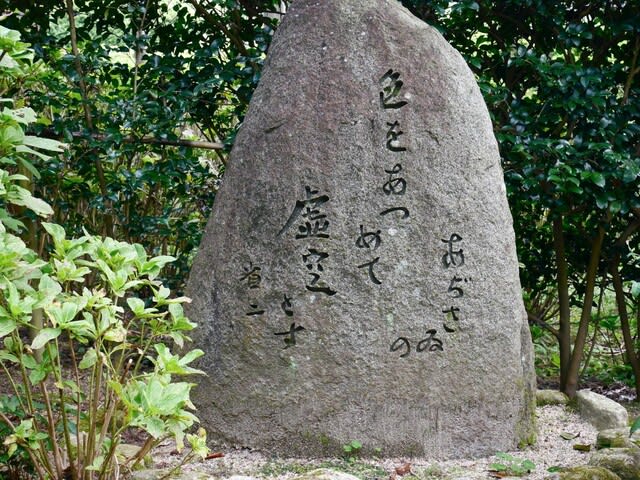

福生院の山号は「如意山(にょいさん)」。

山号に因んでなのでしょうか、

山門の脇にはこうした物も設えられていました。

関東在住時、折に触れて伺った浅草の本龍院、

通称「待乳山の聖天」も本尊は大聖歓喜天で、

かの本龍院には “ 浅草七福神 ” の内、毘沙門天が祀られていました。

日本全国には、

その土地その地域に “ ◯◯七福神 ” が祀られていますが、

名古屋にも “ 名古屋七福神 ” があり、今回訪れた福生院には、

“ 名古屋七福神 ” の内、毘沙門天が祀られています。

早川は昨年令和4年10月、奈良盆地南西部に法灯を伝える、

信貴山朝護孫子寺を参拝してまいりました。

御承知置きの通り、朝護孫子寺の本尊は毘沙門天王。

本尊は秘仏の為、秘仏が納められた厨子の前に、

秘仏と参拝者とを取り結ぶ「御前立ち(おまえだち)」の像が、

安置されています。

秘仏を正確に模刻したと謂われる「御前立ち」ですが、

常々想うのは、この毘沙門天王像の容貌・表情の不思議さ。

「険しい」と言えば異様に険しく、

「恐ろしい」と言えば非常に恐ろしく、

「厳しい」といえば極めて厳しいのですが、

そのせいかどうか、この尊像を拝する際、

“ それはおまえの本心か? ”

と問い正されているように感じる時があります。

想えば自分の本当の気持ち、所謂「本心」なるものも、

よくよく自らと向き合い、自らと語らう内には、

それが「本心」では無いことに気付く場合があります。

古来、毘沙門天は “ 鬼門 ” を守り “ 魔 ” を防ぐ尊格とされますが、

人間の心的世界・内的宇宙と照応させて考えてみた時、

自分の「本心」に気付かない、気付けない、

自分の「本心」を偽る、自分の「本心」に耳を傾けない、

そうした辺りが、実のところ人間存在にとっては “ 鬼門 ” であり、

“ 魔 ” の生じるところでもあるように思われます。

“ Vaisravana and Sanskrit Dragon ”~信貴山本尊と種字の龍

皆様、良き日々でありますように!

福生院(ふくしょういん)を参拝してまいりました。

福生院の在る「袋町」は太平洋戦争後、焦土からの復興過程で、

“ 繊維の街 ” として発展してきたという歴史があり、

現在も多くの繊維問屋が軒を連ね、大小のビルが立ち並びます。

本尊は大聖歓喜天(だいしょう かんぎてん)。

寺伝によりますと、至徳3年(1386)、

順誉上人が愛知郡中村郷に大聖歓喜天を祀ったことを始まりとし、

その後200有余年を経た元和3年(1617)、宥伝上人によって、

現在地に伽藍が定められたのだそうです。

境内には、様々な尊格が所狭しと祀られています。

種字(梵字)円筒を回しての “ お砂踏み ” もできます。

福生院の山号は「如意山(にょいさん)」。

山号に因んでなのでしょうか、

山門の脇にはこうした物も設えられていました。

関東在住時、折に触れて伺った浅草の本龍院、

通称「待乳山の聖天」も本尊は大聖歓喜天で、

かの本龍院には “ 浅草七福神 ” の内、毘沙門天が祀られていました。

日本全国には、

その土地その地域に “ ◯◯七福神 ” が祀られていますが、

名古屋にも “ 名古屋七福神 ” があり、今回訪れた福生院には、

“ 名古屋七福神 ” の内、毘沙門天が祀られています。

早川は昨年令和4年10月、奈良盆地南西部に法灯を伝える、

信貴山朝護孫子寺を参拝してまいりました。

御承知置きの通り、朝護孫子寺の本尊は毘沙門天王。

本尊は秘仏の為、秘仏が納められた厨子の前に、

秘仏と参拝者とを取り結ぶ「御前立ち(おまえだち)」の像が、

安置されています。

秘仏を正確に模刻したと謂われる「御前立ち」ですが、

常々想うのは、この毘沙門天王像の容貌・表情の不思議さ。

「険しい」と言えば異様に険しく、

「恐ろしい」と言えば非常に恐ろしく、

「厳しい」といえば極めて厳しいのですが、

そのせいかどうか、この尊像を拝する際、

“ それはおまえの本心か? ”

と問い正されているように感じる時があります。

想えば自分の本当の気持ち、所謂「本心」なるものも、

よくよく自らと向き合い、自らと語らう内には、

それが「本心」では無いことに気付く場合があります。

古来、毘沙門天は “ 鬼門 ” を守り “ 魔 ” を防ぐ尊格とされますが、

人間の心的世界・内的宇宙と照応させて考えてみた時、

自分の「本心」に気付かない、気付けない、

自分の「本心」を偽る、自分の「本心」に耳を傾けない、

そうした辺りが、実のところ人間存在にとっては “ 鬼門 ” であり、

“ 魔 ” の生じるところでもあるように思われます。

“ Vaisravana and Sanskrit Dragon ”~信貴山本尊と種字の龍

皆様、良き日々でありますように!