夏季休暇を利用して、

久しぶりに “ 西新井大師 ” を参拝致しました。

正式名を「五智山 遍照院 総持寺」。

関東在住時には、折に触れ訪れておりましたが、

東海に転居して以来は、すっかり足が遠のいておりました。

因みに総持寺の「総持(そうじ)」とは、

サンスクリット語 “ ダーラニ(陀羅尼)” の漢訳で、

仏法の「総(すべて)」を「持(たもって)」忘れない、

というような意味とされます。

本年(令和5年)早春の頃、

大和盆地の南に千有余年の法統を伝える巨刹、

長谷寺を参拝しましたことは既に書かせて頂きましたが、

長谷寺は、真言宗豊山派(ぶざんは)の寺院。

今回参詣致しました総持寺も又、

同じく真言宗豊山派の古刹であります。

今を去ること約1200年前の天長3年(826年)の頃、

この一帯は旱魃で枯れ果てていた上、

疫病の蔓延により人々は心身共に疲弊していたのだとか。

そこへ一人の僧侶が現れ、枯れた井戸に向けて、

21日間に亘り加持祈祷を施したところ、

再び清泉豊かに湧き出し、土地も人々も甦ります。

僧侶の名は “ 空海(774~835)” 。

後の世において「弘法大師」と師号された為、

“ 大師が開いた新たな井戸 ” は大切にされて幾星霜、

やがて「西新井大師」なる仏教聖地に・・・。

全国津々浦々に語り継がれる、

いわゆる “ 大師伝説 ” の典型様式ではありますが、

「事実は小説よりも奇なり」で、

一読一聴しただけでは俄に信じがたい伝説の中にも、

一片の真実が宿っているもの。

神社仏閣の開創伝説が生まれた時代背景や、

僧侶聖人による救済伝説が醸成された社会背景には、

それらの伝説に近い事象や出来事が実際にあり、

そうした逸話の元となる人物が実際に居たのだと思います。

総持寺の御本尊は、十一面観世音菩薩と伝わりますが、

本堂の裏手に建つ奥之院には、

弘法大師(空海上人)が祀られていると聞きます。

7年前、関東を去る間際、お礼参りに訪れた時には開扉され、

数々の供物が供えられていたと記憶しますが、

この日は上掲写真の如く “ ヒッソリ ” とした雰囲気。

早川はブログ冒頭に、

「関東在住時には、折に触れ訪れておりました」と、

書かせて頂きました。

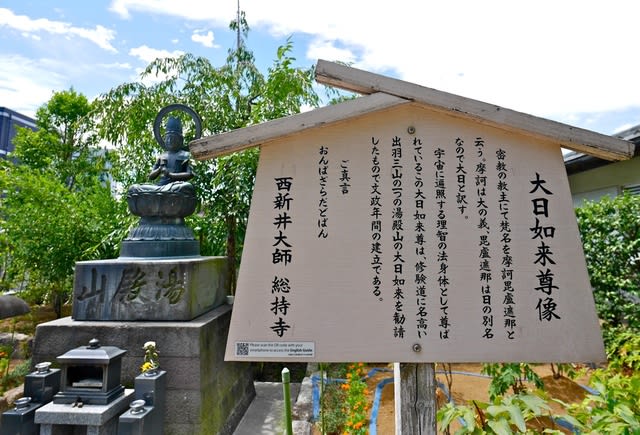

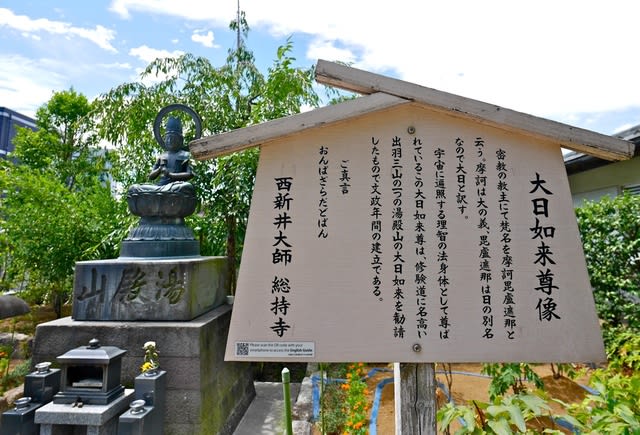

その理由のひとつが、こちらの大日如来像であります。

いま少し詳しく申せば “ 金剛界・大日如来 ” 鋳銅坐像。

立て札の解説には、

文政年間(1818~1831)の頃、

出羽国(おおよそ現在の山形県)湯殿山から勧請された、

と記されていますが、この説明文は簡略に過ぎ、

一体、どのような経緯や縁起を以て、

“ 大日如来 ” という密教の根本仏が、修験の本拠地・

湯殿山から西新井の地に請来されたものか?

その辺りは残念ながら分かりません。

とは言え「分からない」がゆえにこそ、

そこに自由自在な想像力を羽ばたかせることが出来ます。

そこで早川は、アレコレ想像を巡らせ妄想を膨らませ、

湯殿山を含む出羽三山~修験道~総持寺境内の大日如来~

密教で説かれる曼荼羅の思想~「円」と「縁」~三角関数~

超新星爆発の存在論的意味~電子の反発力~マチュピチュ~

東京目黒の “ 行人坂(ぎょうにんざか)” ~

物理学者エヴェレットの多世界解釈等々をキーワードとして、

一幅の音楽絵巻を作ろう・・・などと夢見たのが、

およそ四半世紀前のこと。

未だ夢叶わず、情けない限りではありますが、

そこはそれ「初心忘るべからず」ということもあり、

今回の参拝に及んだというわけであります。

つまらぬことをクダクダしく書き連ねてしまいましたが、

人間たるもの、いかに他者からの理解は得られずとも、

独自の “ 夢 ” を持っていないと生きてられませんよね。

それにしても、こちらの大日如来像、

もしも文政年間の1823頃に制作建立されたとしたならば、

本年(2023)で、およそ200年。

江戸期の自然災害や大火をしのぎ、

関東大震災や東京大空襲といった大災害をもくぐり抜け、

いま尚このように屹立として智拳印を結ぶ姿に、

いわゆる “ 霊験 ” というものを思うのでありました。

“ 〈Three scale emblem〉and Dragon ” ~ 「三つ鱗」紋と龍

皆様、良き日々でありますように!

久しぶりに “ 西新井大師 ” を参拝致しました。

正式名を「五智山 遍照院 総持寺」。

関東在住時には、折に触れ訪れておりましたが、

東海に転居して以来は、すっかり足が遠のいておりました。

因みに総持寺の「総持(そうじ)」とは、

サンスクリット語 “ ダーラニ(陀羅尼)” の漢訳で、

仏法の「総(すべて)」を「持(たもって)」忘れない、

というような意味とされます。

本年(令和5年)早春の頃、

大和盆地の南に千有余年の法統を伝える巨刹、

長谷寺を参拝しましたことは既に書かせて頂きましたが、

長谷寺は、真言宗豊山派(ぶざんは)の寺院。

今回参詣致しました総持寺も又、

同じく真言宗豊山派の古刹であります。

今を去ること約1200年前の天長3年(826年)の頃、

この一帯は旱魃で枯れ果てていた上、

疫病の蔓延により人々は心身共に疲弊していたのだとか。

そこへ一人の僧侶が現れ、枯れた井戸に向けて、

21日間に亘り加持祈祷を施したところ、

再び清泉豊かに湧き出し、土地も人々も甦ります。

僧侶の名は “ 空海(774~835)” 。

後の世において「弘法大師」と師号された為、

“ 大師が開いた新たな井戸 ” は大切にされて幾星霜、

やがて「西新井大師」なる仏教聖地に・・・。

全国津々浦々に語り継がれる、

いわゆる “ 大師伝説 ” の典型様式ではありますが、

「事実は小説よりも奇なり」で、

一読一聴しただけでは俄に信じがたい伝説の中にも、

一片の真実が宿っているもの。

神社仏閣の開創伝説が生まれた時代背景や、

僧侶聖人による救済伝説が醸成された社会背景には、

それらの伝説に近い事象や出来事が実際にあり、

そうした逸話の元となる人物が実際に居たのだと思います。

総持寺の御本尊は、十一面観世音菩薩と伝わりますが、

本堂の裏手に建つ奥之院には、

弘法大師(空海上人)が祀られていると聞きます。

7年前、関東を去る間際、お礼参りに訪れた時には開扉され、

数々の供物が供えられていたと記憶しますが、

この日は上掲写真の如く “ ヒッソリ ” とした雰囲気。

早川はブログ冒頭に、

「関東在住時には、折に触れ訪れておりました」と、

書かせて頂きました。

その理由のひとつが、こちらの大日如来像であります。

いま少し詳しく申せば “ 金剛界・大日如来 ” 鋳銅坐像。

立て札の解説には、

文政年間(1818~1831)の頃、

出羽国(おおよそ現在の山形県)湯殿山から勧請された、

と記されていますが、この説明文は簡略に過ぎ、

一体、どのような経緯や縁起を以て、

“ 大日如来 ” という密教の根本仏が、修験の本拠地・

湯殿山から西新井の地に請来されたものか?

その辺りは残念ながら分かりません。

とは言え「分からない」がゆえにこそ、

そこに自由自在な想像力を羽ばたかせることが出来ます。

そこで早川は、アレコレ想像を巡らせ妄想を膨らませ、

湯殿山を含む出羽三山~修験道~総持寺境内の大日如来~

密教で説かれる曼荼羅の思想~「円」と「縁」~三角関数~

超新星爆発の存在論的意味~電子の反発力~マチュピチュ~

東京目黒の “ 行人坂(ぎょうにんざか)” ~

物理学者エヴェレットの多世界解釈等々をキーワードとして、

一幅の音楽絵巻を作ろう・・・などと夢見たのが、

およそ四半世紀前のこと。

未だ夢叶わず、情けない限りではありますが、

そこはそれ「初心忘るべからず」ということもあり、

今回の参拝に及んだというわけであります。

つまらぬことをクダクダしく書き連ねてしまいましたが、

人間たるもの、いかに他者からの理解は得られずとも、

独自の “ 夢 ” を持っていないと生きてられませんよね。

それにしても、こちらの大日如来像、

もしも文政年間の1823頃に制作建立されたとしたならば、

本年(2023)で、およそ200年。

江戸期の自然災害や大火をしのぎ、

関東大震災や東京大空襲といった大災害をもくぐり抜け、

いま尚このように屹立として智拳印を結ぶ姿に、

いわゆる “ 霊験 ” というものを思うのでありました。

“ 〈Three scale emblem〉and Dragon ” ~ 「三つ鱗」紋と龍

皆様、良き日々でありますように!