芸術の秋ということで、今年もあちこちと

出歩いてみたLOGGY。

ある日の六本木交差点。

ミッドタウンにある・・・、

サントリー美術館で「鈴木基一展」を鑑賞。

(※以下ウィキペディアより一部抜粋)

『鈴木 其一(すずき きいつ 1795 - 1858)は江戸時代後期の絵師。

江戸琳派の祖・酒井抱一の弟子でその最も著名な後継者。

近代に通じる都会的洗練化と理知的な装飾性が際立ち、

近代日本画の先駆的な絵師だと位置づけられる。』

・・・で、見たかったのはコレ↓

(写真はお土産のクリアファイルを引用)

LOGGYは以前、出光美術館で俵屋宗達・尾形光琳・酒井抱一の

風神雷神図を見た事があったので、基一の絵も是非見たかった。

先人絵師達へのリスペクトと基一の自己主張の交錯具合が

絶妙で興味深く鑑賞した。

お次は江戸東京博物館。

鑑賞してきたのは

「よみがえれ!シーボルトの日本博物館展」。

例によってチラシを引用。

シーボルト(1796 - 1866)は江戸時代の日本で

膨大な量の文学的・民族学的コレクションや

動植物標本を持ち帰り、ミュンヘンで

「日本博物館」と題するコレクション展示を行った。

この展覧会ではその中の約300点を

里帰り展示し「日本博物館」を再現。

展示ボリュームがあり、見応え十分。

しばし江戸時代へと脳内タイムトリップした。

いつもなら常設展も必ず見て行くのだが・・・、

今回は時間切れ。

いつの間にか両国駅もリニュアルされるようだ。

・・・続いて、ある日の原宿駅前。

神宮前にあるセゾンアートギャラリーで開催中の・・・、

「えんとつ町のプペル展」を鑑賞。

この作品は芸人&絵本作家の西野亮廣氏と、

背景担当の六七質氏、MUGENUPのスタッフが

相談しながら時間をかけて作り上げたそうだ。

入場無料で写真撮影OKだったので一部をご紹介。

・・・そして、ある日の新橋駅前。

CREATIONギャラリーG8で開催されていた

「158人の漱石展」を鑑賞。

総勢158名のイラストレーターが夏目漱石を題材に

様々な角度から作品に挑んでいて面白かった。

最後に、ある日の銀座。

4丁目交差点のGINZA PLACEがオープンしていたので

日産のショールームを見学。

ついでにブロ友さんに教えて頂いた有楽町交通会館の・・・、

螺旋階段のイルミネーションを眺めてから、

帰途についた。

出歩いてみたLOGGY。

ある日の六本木交差点。

ミッドタウンにある・・・、

サントリー美術館で「鈴木基一展」を鑑賞。

(※以下ウィキペディアより一部抜粋)

『鈴木 其一(すずき きいつ 1795 - 1858)は江戸時代後期の絵師。

江戸琳派の祖・酒井抱一の弟子でその最も著名な後継者。

近代に通じる都会的洗練化と理知的な装飾性が際立ち、

近代日本画の先駆的な絵師だと位置づけられる。』

・・・で、見たかったのはコレ↓

(写真はお土産のクリアファイルを引用)

LOGGYは以前、出光美術館で俵屋宗達・尾形光琳・酒井抱一の

風神雷神図を見た事があったので、基一の絵も是非見たかった。

先人絵師達へのリスペクトと基一の自己主張の交錯具合が

絶妙で興味深く鑑賞した。

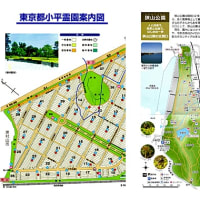

お次は江戸東京博物館。

鑑賞してきたのは

「よみがえれ!シーボルトの日本博物館展」。

例によってチラシを引用。

シーボルト(1796 - 1866)は江戸時代の日本で

膨大な量の文学的・民族学的コレクションや

動植物標本を持ち帰り、ミュンヘンで

「日本博物館」と題するコレクション展示を行った。

この展覧会ではその中の約300点を

里帰り展示し「日本博物館」を再現。

展示ボリュームがあり、見応え十分。

しばし江戸時代へと脳内タイムトリップした。

いつもなら常設展も必ず見て行くのだが・・・、

今回は時間切れ。

いつの間にか両国駅もリニュアルされるようだ。

・・・続いて、ある日の原宿駅前。

神宮前にあるセゾンアートギャラリーで開催中の・・・、

「えんとつ町のプペル展」を鑑賞。

この作品は芸人&絵本作家の西野亮廣氏と、

背景担当の六七質氏、MUGENUPのスタッフが

相談しながら時間をかけて作り上げたそうだ。

入場無料で写真撮影OKだったので一部をご紹介。

・・・そして、ある日の新橋駅前。

CREATIONギャラリーG8で開催されていた

「158人の漱石展」を鑑賞。

総勢158名のイラストレーターが夏目漱石を題材に

様々な角度から作品に挑んでいて面白かった。

最後に、ある日の銀座。

4丁目交差点のGINZA PLACEがオープンしていたので

日産のショールームを見学。

ついでにブロ友さんに教えて頂いた有楽町交通会館の・・・、

螺旋階段のイルミネーションを眺めてから、

帰途についた。