神楽尾城跡 2020.5.28

神楽尾城の概要

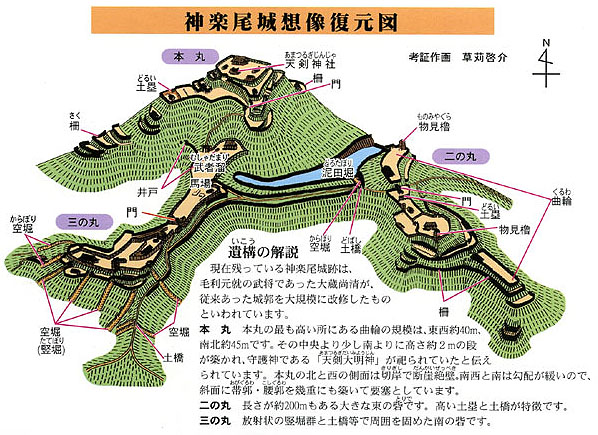

神楽尾城は、東西約20㎞、南北約10㎞に広がる津山盆地のほぼ中央に位置する神楽尾山(標高308m・二等三角点)に築かれた中世の山城です。

要塞堅固に築かれた本丸跡からは360度の眺望がきき、盆地内や周囲の山々や津山市街地が一望できます。まさに「四周展望の城」です。

このように神楽尾城は地理的条件に恵まれ、しかも大規模で優れた構造を有しており美作有数の中世山城といえるでしょう。

また、この城は、美作国府が置かれた時、国府の背後に当たり、美作国府軍団の根拠地であったのではないかかという説もあり、

古くから政治的にも軍事的にも重要な存在であったと考えられます。

神楽尾城の主な歴史

鎌倉時代には、宇都宮教貞が神楽尾山系の「平家が城」に在城したと伝えられています。

南北朝争乱期からは「太平記」の記述にもあるように、山名氏(山陰)と赤松氏(播磨)が美作を繰り返し支配しました。

その都度、神楽尾城の攻坊が行なわれたこと等が「作陽誌」にも記されています。

戦国時代になり、尼子経久が美作に侵入した時は、山名右京太夫氏兼が神楽尾城の城主となっていました。

そして、永禄9年(1566)毛利元就が山陰の雄、尼子義久を滅ぼし、美作も毛利氏(安芸)が支配するようになりました。

その後、織田信長の武将、羽柴秀吉の中国攻めに従った宇喜多氏と毛利氏の勢力が一挙に激突することになると、神楽尾城は毛利氏の重要な拠点のひとつとなりました。

その頃、神楽尾城には、大蔵甚兵衛尚清と千場三郎左衛門が居城していました。

備前の宇喜多直家は美作での拠点として、吉井川を隔てた南側の荒神山に城を築き、その武将、花房助兵衛職秀を置いて毛利方の諸城に対抗させました。

神楽尾城側は、天正7年(1579)織田方になった宇喜多氏の対して花房氏の荒神山城の攻撃を計画しました。

ところが、この計画は花房職秀側の密偵に事前に察知されていました。

夜襲を決行した神楽尾側は敗北し、逆に荒神山城の伏兵の攻撃によって城に火を放たれ遂に神楽尾城は落城しました。

その後、天正10年(1582)の備中高松城の落城を経て、天正12年(1584)には美作から毛利氏の勢力が退去し、名実ともに美作は宇喜多氏の支配するところとなりました。

泉山1209m 角ヶ仙 1152m

入道山752m

南展望

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます