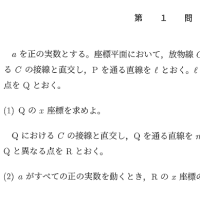

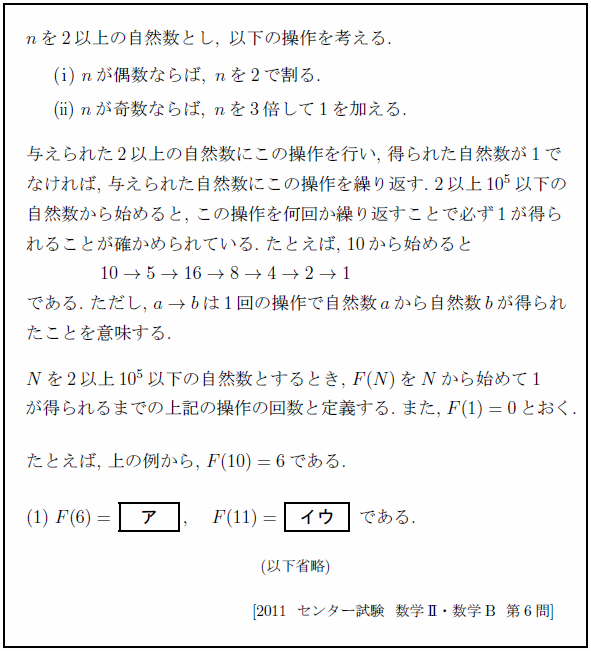

少し長いが、要はある自然数に対し「偶数なら2で割る」「奇数なら3倍して1足す」を繰り返すといずれは1になるというものである。問題文中では10の例が示されているが、(1)を実際にやってみると次のようになる。

6 → 3 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 より F(6)=8 (10の後は問題文と同じ)

11 → 34 → 17 → 52 → 26 → 13 → 40 → 20 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 より F(11)=14 (結局10の後は同じ)

自然数次第で1になるまでに必要な回数はかなり上下し、例えば27や31は100回以上の操作が必要になる。

未解決問題 コラッツ・角谷予想

問題文中では105以下の自然数とあるが、コンピュータの発達と共に記録が伸び続けており少なくとも3×253までは反例がないことが確かめられている。1937年、コラッツ(ドイツ)は「全ての自然数はこの操作を繰り返すと有限回の操作で必ず1に到達する」と予想した。これは、2013年現在未解決であり、あくまでも予想にすぎない。一見すると、大学入試にも出題されそうなくらい簡単に思えるこの問題が未だ世界のどんな天才数学者をもってしても解決できていないのである。

その他の未解決問題

数学の未解決問題は多くあるが、特に数論(整数)分野の未解決問題は中学生でも理解できるものが多い。その中から特に有名なものをいくつか取り上げよう。

「双子素数(差が2である2つの素数の組)は無限にあるか」 (3,5),(5,7)など

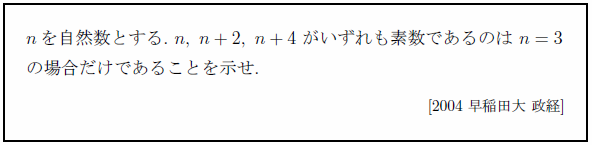

素数が無限にあることは、紀元前には世界三大数学者ユークリッドによって証明されていた。また、差が2である3つの素数の組は(3,5,7)のただ1組しか存在しない。このことは大学入試問題として適度な証明問題であり、次の早稲田大学(2004年)の問題が有名である。

簡潔に証明しておく。n=3kのときn=3k=(3の倍数),n=3k+1のときn+2=3k+3=(3の倍数)、n=3k+2のときn+4=3k+6=(3の倍数)より、(n,n+2,n+4)のうちどれか1つは必ず3の倍数となる。よって、素数の中でただ1つ3の倍数である3を含む(3,5,7)の場合しか存在しない。(1は素数ではないので1,3,5はダメ)

このように、素数が無限にあることと差が2である3つの素数の組が1組のみであることはわかっているのだが、「双子素数が無限にあるか」は未解決の問題である。なお、1組しかない(3,5,7)を三つ子素数としても面白くない。そこで、(p,p+2,p+6)または(p,p+4,p+6)と表せる3つの素数の組を三つ子素数という。例えば、(5,7,11)や(7,11,13)などがある。

2014年4月追記:双子素数の問題は古代ギリシャ時代から2000年間あまり進展がなかったが、2013年大きく進展した。2013年5月、「差が7000万以下の素数の組が無限に存在する」ことが示された。差が2と差が7000万では大きな違いがあるが、差が無限から有限の7000万という定数になった意義は大きい。新たな着想による1つの発見を突破口にして一気に研究が進展しても不思議ではない。実際、半年後の2013年11月には「差が600以下の素数の組が無限に存在する」ことが示された。これを「差が2以下」にまでできるかが注目されている。

ゴールドバッハ予想 「4以上の全ての偶数は2つの素数の和で表せる」

例えば4=2+2、6=3+3、10=3+7=5+5のように、偶数を2つの素数の和で表すことを考える。これが全ての偶数で可能だと予想するのがゴールドバッハ予想である。コンピュータによって少なくとも5×1017までは確かめられている。

「偶数の完全数は無数にあるか」「奇数の完全数は存在するか」

完全数とは「約数の和(その数自身は除く)が自身に等しい自然数」のことである。例えば6の約数は1,2,3,6だが、6以外の和が1+2+3=6となり6自身に等しいから、6は完全数である。同様に、28の約数は1,2,4,7,14,28で、和が1+2+4+7+14=28であるから28も完全数である。完全数については紀元前から考察対象になってきたが、「完全数は無数にあるか」や「奇数の完全数はそもそも存在するのか」といった問題は未解決である。

「メルセンヌ素数は無数にあるか」

メルセンヌ素数とは「Mn=2n-1」で表される素数のことである。1644年、マラン・メルセンヌは「Mnが素数となるのは257以下の自然数ではn=2,3,5,7,13,17,19,31,67,127,257のときのみである」と主張した。しかしこれは誤りで、n=67,257のとき合成数となり、またn=61,89,107のときにも素数になることがわかっている。n=67のときに素数となるという予想は250年以上反例が示されなかったが、1903年フランク・ネルソン・コールがアメリカ数学学会において一言も言葉を発することなく黒板に「M67=193707721×761838257287」と書いて席に戻ると、しばらくして拍手が沸き起こったという。

現在、コンピュータによるメルセンヌ素数探しのプロジェクトGIMPS(Great Internet Mersenne Prime Search)により次々と新しい超巨大素数が見つかっており、発見される素数の桁数は1000万桁を超えている。近年発見された巨大素数は全てメルセンヌ素数である。これは、メルセンヌ素数に関しては素数か否かを判定する効率的な方法が発見されているからである。このメルセンヌ素数が無数にあるかという問題は未解決である。

数学者にとっては悪夢?コンピュータで証明された四色問題

四色問題とは「任意の地図が4つの色で塗り分けできるか」という問題である。地図を製作する際には塗り分けが必要になるので、数百年前から経験的に知られてはいたが、そのことの数学的な証明はなかなかなされず未解決の時代が続いた。ところが、1976年になって膨大な場合分けをコンピュータに任せることで考えられ得る全ての場合が尽くされた。未だコンピュータを用いない証明は得られていない。コンピュータを使った証明をどう扱うかは意見が分かれそうなところである。コラッツ・角谷予想を含め、上で取り上げた予想は多くの数学者がそれなりの根拠を元に正しい予想だと考えているが、もしかするとコンピュータによって反例が見つかる日が来るかもしれない。