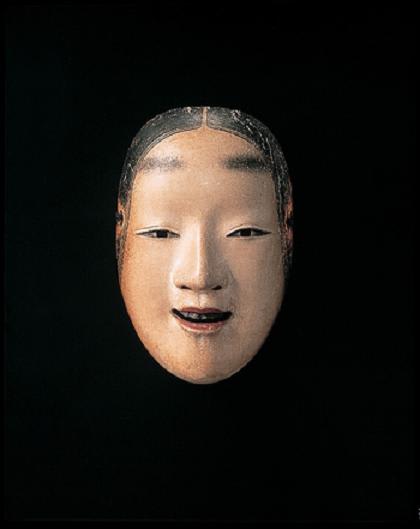

伝 孫次郎 (三井美術館蔵)

孫次郎

女性を表現する能面に「孫次郎(まごじろう)」というのがある。能の「金剛流」という流儀の四代目大夫久次(役者で、後に孫次郎に改称)の一人であった、金剛孫次郎という人物が、自ら能面を打って舞台に用いた面だ。16世紀半ばのことで、世は五度目の川中島の戦があった時代に創られた。特に、この「孫次郎」については逸話があり、金剛孫次郎が亡き妻の面影を偲び、彼女に似せて打ったと言われ、「ヲモカゲ」の愛称で親しまれている。

最初に打たれた一面だけで、金剛流はもとより、他の流儀も含めて、全ての能の舞台をまかなうことは出来ないので、優れた能面が打たれた場合、複数の能面打ちが、その面を模倣して、全く同じか酷似した、またはそれに似せた面を打つ。面を創作する過程を「打つ」と言い、面を顔に付けることを、「面を掛ける」と言う。更に能楽に使われる面を能面と言われる。そうして模倣されて打たれた面を「写シ」といい、原作として打たれた面は「本面(ほんめん)」といって、区別しているが、金剛孫次郎が「ヲモカゲ」として打った面はおそらく一面だけで(多分三井家の所蔵となっていると上記の能面だと思う)、金剛孫次郎自身が、その後も何面か、同じ趣向で打った面があるとも考えられ、そういうものから、多分高い確率で金剛孫次郎本人が打ったと思われる「孫次郎」に、「伝孫次郎作」という銘が与えられているのだろう。

能面の名称として、能面作者の名前がそのまま冠せられることは別に珍しいことではなく、「増(ぞう)」または「増女(ぞうおんな・ぞうのおんな)」という女神などの役柄を表す面は「増阿弥(ぞうあみ)」という能面作家の創作面で、女の嫉妬や怒りを表した面として有名な「般若(はんにゃ)」も、「般若坊(はんにゃぼう)」という作者の創作面である。金剛流の代表的な若い女性を表現している能面の、この金剛右京久次(金剛座の太夫 後に改名して孫次郎)が亡くなった妻に似せて作ったところから、この作者の名が付いているが、本面には「ヲモカゲ」の銘がわざわざ付けられている。頬の肉付きや毛描きなど、小面よりやや年老いているが、決して中年の女性ではない。毛描きの本数が増え、少しずつ乱れると、年齢を経た女性になることは能の世界では約束事になっているが、小面よりやや年齢を重ねているこの能面で演ぜられる演目は井筒・浮舟・采女・賀茂物狂・祇王・源氏供養・墨染櫻・住吉詣・千手・草紙洗小町・玉蔓・東北・野宮・半蔀(はじとみ)・花筐(はながたみ)・二人静・仏原・六浦・夕顔などがあり、二年前だったか、三井記念美術館で行われた「旧金剛宗家伝来能面」54面の重要文化財新指定記念 寿(ことほ)ぎと幽玄の美―国宝雪松図と能面―」展に出ていたが、以前は金剛宗家に伝来した本面であると確認出来た。

女面は際立って美しいものが多い。女面で若い順から言えば小面(こおもて)、小姫(こひめ)は可憐な娘面で十代の女性かもしれない。その上が万眉(まんび)、孫次郎(まごじろう)、若女(わかおんな)と続き、小面より若干年上で二十代前半から中盤だろうか。そして美しい極みの女面が多い増(ぞう)、増女(ぞうおんな)、節木増(ふしきぞう)、増髪(十寸神ともますかみとも言う)は極めて清澄な神女であるに相違いない。これらの女面は三十代に差し掛かった女面だろう。更に中年の女性になると、理知的で都会風の女性である深井(ふかい)と、情感的で田舎風の曲見(しゃくみ)がある。老女もまた美しい。姥(うば)。シテが尉をつけるとき、ツレが使う事が多い。痩女(やせおんな)、老女(ろうじょ)、霊女(りょうのおんな)、檜垣女(ひがきおんな)などすべて気品に満ち、幽玄の極致のような面となる。「姥捨」で、月光の下で姥が佛恩を嘆じ、法悦の舞をヒラヒラと舞う姿は美しい極みである。

又女面の大きな特徴として鬼女の系統も見逃せない。「葵上」などに使われる泥眼(でいがん)は眼に金泥がつかわれ、金泥が使われた面はこの世のモノではないと言う能の約束事になっている。泥眼は品がよく身分の高い美女が嫉妬に狂う有様に演じられる。鉄輪女(かなわおんな)や、橋姫(はしひめ)などの女面は更に深い嫉妬を表現したものである。般若(はんにゃ)は嫉妬の度が極めて強く、鬼のような形相になった女性のことで、最も美しい女性を想像しなければ打てない面である。良く見ると女性的な眉が描いてある。また蛇(じゃ)や真蛇(しんじゃ)は般若より更に鬼度が増したものであり、「もはや聞く耳を持たない」という意味なのか、耳がないのが特徴で、蛇は道成寺の専用面である。

女性の人生を投影したようなこれらの女面は、それぞれの年齢の美しさと幽玄さを表現している。高村光太郎が妻智恵子が晩年狂乱して行くにつれ、「をんながだんだん付属品を棄てると どうしてこんなにきれいになるのか」と智恵子抄の一篇・「あなたはだんだんきれいになる」を思い起こすのである。能に描かれた女性はどの女性も余計な説明が削ぎ取られた美しさに満ちている。

従って孫次郎を模倣し、孫次郎亡き後もこの魅力的な女面が創られた。桃山時代から江戸初期に掛けて活躍した面打ちの河内や是閑など、そうして現代の面打ちにさえ模倣され、数多くの孫次郎が存在する。小面や若女より、やや人間的に見えるのは、孫次郎が亡き妻に寄せる思いが強い共感を呼ぶせいであろう。伝孫次郎は至極の美の孫次郎である。孫次郎は孫次郎でしかないカンナメ(鉋や鑿あと=筆致の特徴と同じこと)があり、何よりも本面としての証拠である。例えば「天下一是閑」と焼印が押されてあってもサインなどが書かれてあっても、面裏に刻んであるカンナメの判定で、息子・友閑の創作面であったりする。書き文字は他人が幾ら真似ようとしても土台本物でないと分かるように、カンナメは真似ることは困難だからである。孫次郎の美しい能面は孫次郎の思いを現代にしっかりと伝えて余りある。

「面を掛ける」 面を持つ時は面紐の部分しか触ってはならない 彩色が落剥するため