パソコンをやっていて誰しもややこしくてわかりにくい規格の代表格にUSBコネクタの規格とIEEE無線LANの規格があるのではないでしょうか。

最近の動きとしてUSB Implementers Forum(USB-IF)は10月18日次期USB規格USB4 Version 2.0の仕様を発表、一方無線LANについては次期Wi-Fi 7(IEEE802.11be)対応製品が2024年末以降に出る予定とのこと、どちらも新しい規格が次々に出てくると同時に古い規格名称もコロコロ変わったりしますから何がなんだかわからなくなってしまいます。

ここではUSBコネクタの規格について整理してみたいと思います。

マニュアルの記載によれば私のデスクトップパソコンの本体前面には

・USB 3.0 Type-Cコネクタ 1個

・USB 3.0コネクタ 2個

・USB 3.1コネクタ 2個

背面には

・USBコネクタ 4個

の4種類、計9個のUSBコネクタがついています。

背面のUSBコネクタについてはUSB 2.0の規格まで対応しているようですが、このことはマニュアルをよく読まないとわかりません。

これらUSBコネクタ端子に外部周辺機器として

・外付けHDD(3TBと1TB)

・プリンタ

・マウス

・マイク付きウェブカメラ

などを接続していますが上記4種類のUSB端子をどう使い分けて接続するのが正しいのか、周辺機器の説明もよく読まないとすぐにはわかりません。

USBコネクタの規格が違うと最大転送速度、最大給電能力、最大伝送距離、対応コネクタ(形状)などが違ってきます。

これらをまとめると次表のようになりました。

・この表を作成するにあたり数多くのネット情報を参照しました。

それらの情報の中には間違った記述も少なからずありました。

上表の記述に間違いが見つかれば適宜修正してゆくつもりです。

・規格名称がどんどん変わってきています。

USB 3.0→USB 3.1Gen1→USB 3.2Gen1に名称変更

USB 3.1→USB 3.1Gen2→USB 3.2Gen2に名称変更

USB 3.2→USB 3.2Gen2x2に名称変更

・USB4以降はUSBのBとそれに続く数字の間のスペースを省き、かつ整数表記とすること

になっています(したがってUSB 4、USB4.0といった表記は無くなる)。

USB4 Version 2.0の正式規格名はまだ決まっていないようです。

・USB 3.2 Gen2x2とは

10Gbps接続のUSB 3.2 Gen2を2系統利用するマルチレーン接続によるもので、Type Cコ

ネクタが表裏に備える端子をフル活用することで10Gbps×2レーン接続を可能にしてい

ます。

1レーンだけのものを特にx1と表記してあることもあります。

・前方互換性と後方互換性

例えばUSB 3.0の機器を2.0の USBポート に挿し込んだ場合USB 2.0として動きます。

新しいデバイスが前の古いコネクタでも動く、これが前方互換性(下位互換性)です。

逆にUSB 2.0の機器を3.0のUSBポートに挿し込んだ場合USB 2.0として動きます。

古いデバイスが後の新しいコネクタでも動く、これが後方互換性(上位互換性)です。

・USB Power Delivery(USB PD)規格

USBの規格作成団体USB-IFにより制定されたUSB Type C端子に対応した給電規格で、例

えばUSB 3.2 Gen1ポートは4.5Wまでの電力供給が可能でしたがUSB PDに対応した機器

では最大20V/5A/100Wまで電力が供給できるように強化されました。

上表の最大給電能力の表示はUSB PD規格には対応していません。

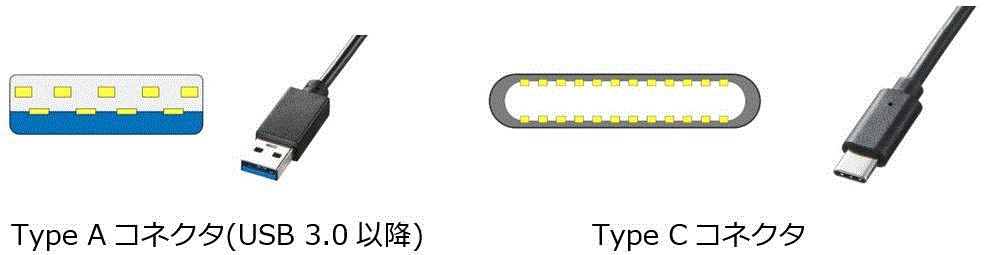

Type AコネクタとType Cコネクタについて

Type Aコネクタの場合USB 3.0以降のType Aコネクタ端子はそれ以前のType Aコネクタ端子に比べて接点数が増えており、また内部の端子が青色であるため色でも区別できます。

Type CコネクタはUSB 3.1で制定されたコネクタ規格で、コンパクトかつ上下の区別がないリバーシブル(シンメトリー)構造ですので上下どちらの向きに挿し込んでも使うことができます。

USB-IFでは機器の故障などを招く恐れがあるためType CをType Aに変換するアダプターの使用を禁止しています(販売は禁止していない)。

将来的にはType Cコネクタはますます普及しパソコンだけでなくタブレット、スマートフォンなどのコネクタもType-Cに統一されることで機能面の大きな向上が期待されます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます