前回の和留沢の続き。

駐車場から川を渡ってすぐのところに釜石丁場がある。

以前はこの案内板もあったのだけど、

駐車場の前にかかってる橋。

こんな山道を登って行く。

ハイキングに行く方は右へ。

どんどん歩いて行く。

突然眼下に現れる苔に覆われた巨石。

写真では絶対に伝わらないこの迫力。

危険な箇所もあるので奥には行ったことがない。

神奈川県内の主な石材産地は箱根や伊豆に近い西部に集中している。

さて、釜石丁場のある林は鬱蒼としてるので

最近は近所で見かけなくなったキランソウ

私は秘境和留沢に自然観察と石丁場見学に行く、と書いたのですが

それは何ぞやと申しますと

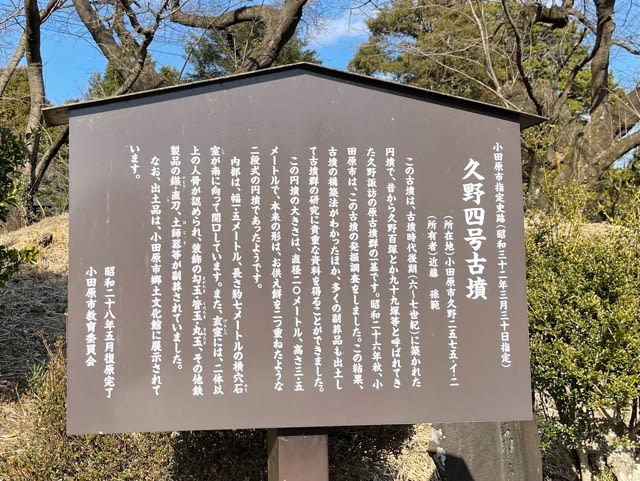

駐車場にある説明板。

駐車場から川を渡ってすぐのところに釜石丁場がある。

以前はこの案内板もあったのだけど、

壊れたのか移動したのか今は見当たらない。

これがないと何がなんだかわからないんじゃないかな。

釜石は地名ではなく、かまどに使う石という意味。

駐車場の前にかかってる橋。

川は水量が多い時期は綺麗だけど今はちょっと…

こんな山道を登って行く。

ハイキングに行く方は右へ。

私はまっすぐ。

どんどん歩いて行く。

突然眼下に現れる苔に覆われた巨石。

ここが釜石丁場跡。

写真では絶対に伝わらないこの迫力。

神秘的でジブリっぽい世界。まさに秘境かも。

危険な箇所もあるので奥には行ったことがない。

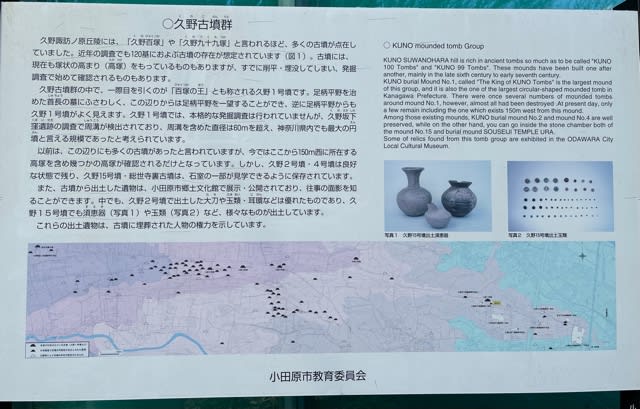

神奈川県内の主な石材産地は箱根や伊豆に近い西部に集中している。

だから小田原で暮らす者にとっては石丁場跡は身近な史跡だ。意外とあちこちにある。

早川石丁場なんぞは数年前に国指定史跡になった。

その中でも和留沢の釜石丁場はちょっと他と違う、不思議感というか異世界感というか、やっぱり秘境だ。

今後もこの状態が長く保存されてほしい。

さて、釜石丁場のある林は鬱蒼としてるので

シダや苔が多く育っていて観察が楽しい。

私はシダ愛好家の端くれで(たぶん)シノブ系の鉢や苔玉を作ったりするのが好きだ。

シダや苔以外にも珍しい草花を見つけられる。

最近は近所で見かけなくなったキランソウ

昨年の秋に撮ったマルバフジバカマ

明治時代に強羅公園の植栽品から広がった外来種。

箱根ではすっかりおなじみだそう。