今日は珍しく写真がたくさんです。

何故なら、手が汚れる作業をしていないから・・・

前回では、以前に作ったカウルを当てがって、イメージだけ確認しました。

まずは、実際のカウリングとなる形のマスターを作ります。

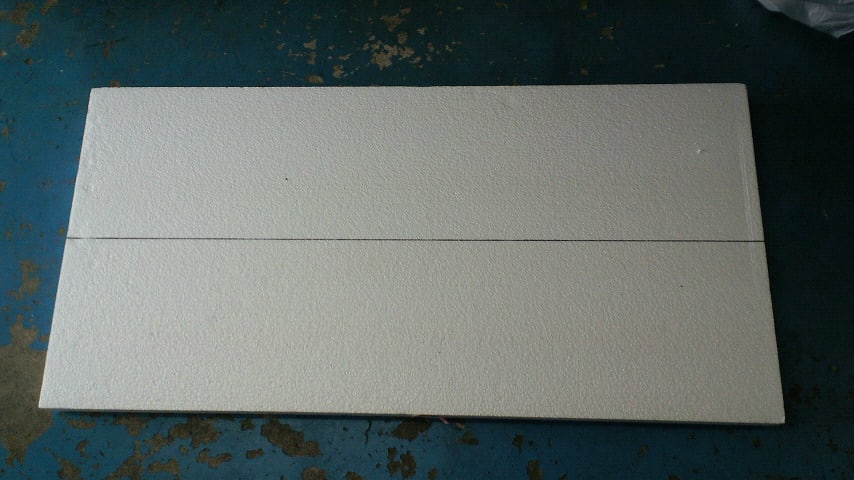

材料は発泡スチロール。横軸の中心に基準線を引いています。

よくネットに掲載されている、FRPによる製品製作では

マスター型の材料として、発泡ウレタンを使用しています。

これは、FRPのポリエステル樹脂に溶けないという利点を活かすためなのですが

これが案外高いもので、ちょっと買っても数千円してしまいます。

複製品をいくつも作って、商売になるのなら当然使用しますが

ワンオフですから、ここは工夫ということでスチロールを使います。

写真の板で600円くらいですから安いものです。(幅900mm X 高さ450mm X 厚み50mm)

ですが、スチロールも色々で、カウルが丸々作れるブロックとなると

案外値段が張ってしまいます。

おまけに、後々のゴミ処理も、ブロック分の廃棄物が出ますから

ここは、平板で立体を作っていく手法を採りました。

中心に引いた基準線はそのためのものです。

スクリーンにも先端部分の中心にマークをしておきます。

まずはスクリーンの直下にくる部分のケガキ線を入れます。

スクリーンを端に置いて、曲線部分より50mmほど前方に、切り出し線を入れました。

このサイズのスチロールですと、残りの長さが560mmでしたので

80mm間隔で、この曲線部分と同じケガキ線を入れていきます。

こんな感じで、ケガキ線が入りました。

最初の分を含めて、8枚に分割します。

切り出しには、糸ノコの刃を使います。

カッターでもよいのですが、刃がシナりやすいので、切り出し面が斜めになりやすく

軟らかい素材ですから、ノコ刃でゆっくり真っ直ぐ引けば、案外きれいに切ることが出来ます。

ただし、まわりが雪景色になりますので、掃除機は必需品です。

すぐにこんなになちゃいますから・・・

切り出した8枚を重ねてみます。

正面から。スクリーンも載せてみましょう。

この時点において、多少のズレはお構いなしです。

あとで整形しますから、だいたい同じように切れればOKです。

ここで一工夫ですが、重ね方を変えることにより、雰囲気が変わります。

例えば、昔の耐久レーサー風の丸っこい感じにするには

ずらし量を少なめに、かつ均等にすると、ふっくらした感じになりますね。

ちょっと今風の尖がった感じ

ずらし量を多めに、かつ上下のずらし量を変えてます。

今回は、こんな感じにしてみました。

出来上がりのシルエットは、追々の日記で見てくださいね。

何故なら、イメージ図なんて書いてないからです。

これら8枚を、少量のホットボンドで接着していきます。

接着するのは、なるべく裏側がいいですね。

理由は、切削面にホットボンドが出てくると、あれって削れないんです。

意外に処理が面倒なので、極力裏側で接着しています。

次はおおまかに切り出します。

ホントにおおまかでOKです。

以前、TVで仏像師が言ってましたが、常に出来上がりをイメージしながら削るそうです。

なので初めはガンガン荒く削ってしまうそうですが、常にイメージすることによって

勝手に刃が動いてくれるとか・・・

自分はそんなこと出来ませんから、ほんの初めだけザクッ!といきました。

おおまかに切り出したところで、スクリーンをテープで固定します。

スクリーンの曲面に合わせて削るためです。

スクリーンには、養生テープを貼ります。

これって、FRPで侵されにくいんですね。

最終的にはわずかに浸透してしまうのですが、その前に樹脂が乾きますので

マスキングに好都合な素材です。 おまけに安いので!

いよいよ、滑らかな曲線を出す作業に入っていきます。

削る道具ですが、これが中削りには最高。

名前は忘れましたが、ホームセンターで普通に売ってます。

とにかく、ひたすらイメージしながら、このブラシでガシガシやっていきます。

ある程度、形になったら、サンドペーパーの100番くらいで

表面を滑らかに整えていきます。

で、今日はここまで出来ました。

まだ完全に形にはなっていませんが、なんとなくカウリングって感じにはなりました。

次は、更に細部のディティールを詰めていきます。

点火系調整後は、おおむねいい感じの走りになってきました。

最終的に、タイミングライトによって、点火時期と進角の確認をしたところ

まだ、若干遅れているようだったので、ポイントのベースプレート調整で

ピタリと合う位置に合わせてみたところ、更にピックアップが良くなった気がします。

なんとか普通に走れるようになってきたので、そろそろお次の作業ということで

カウルの製作に入ろうと思います。

バイクは「風を感じる乗り物」ではあるのですが、いかんせん体がもちません・・・

楽しく乗るためには、体の負担を軽減する工夫が必要になってきます。

今回は、ビキニカウルではなく、ちょっと大きめのカウルにしたいと思っています。

というのも、付けたいスクリーンが決まっているからです。

これ ↓

※スクリーンの写真撮り忘れたので、ネットから拝借

かなり大きいです。

そのかわり、フェアリング効果は絶大でしょう。

さあ、これをどんなカウルに取り付けるかです。

以前、友人のドラッグスター用に作ってあげたカウルを当てがってみます。

ライト穴は、このXJ750のライトに合わせて、くり抜いてみました。

スクリーンに対して、これではちょっと小さいです。

グリップ部分のフェアリング効果を狙って、今風のスポイラー? を付けてみました。

ダンボールですけど・・・

う~ん なんとなくしっくりこないなあ~

とりあえずイメージ確認ということで!

着座位置からだと、こんな感じです。

メーター周りは、スッポリ隠れますね。

あれこれ付けられそうです。

さあ、どんな形にしようか、少し悩んでみます。

復活じゃないですね。

やっと 目を覚ました という感じです。

コンタクトブレーカー一式を交換して、試乗した結果はすこぶる良好です。

久しぶりの大型車両だったので、やっぱり750の加速はいいなあ~

などと感じていたのですが

今が 本当の750 であることを体感しました。

まったく別物と言っていいくらい、トルク感溢れる加速 になりました。

ヒートもまったくしないし、信号待ちでエンストもなし!

暖まっているときのセルスタートも、まったく問題なしです。

やっと普通のバイクになった気がします。

とりあえず スタートラインに立った ということで!

ちょっと夜走るのには、肌寒くなってしまいましたが・・・

いままでの不調の原因ですが、あれこれ調整や交換をしてみて

行き着いたところは電気系のようでした。

原因としては、キャブなどもあるのですが、根本としては・・・

・点火時期の同調が取れておらず、ヒートの原因となっていた

・点火時期の狂いで、十分な爆発力が得られていなかった

・発熱?によるコンデンサーのパンクで、プラグに十分な火が飛ばなかった

ザッとこんなところではないかと思います。

そこで、ポイント周りの部品交換を行ってみました。

まず、以前の日記でも書きましたが、コンデンサの交換

これはひとまず死んでしまった1つを交換したのですが

その後に、もう1つ死んでしまいました。

いずれ残りの1つも死ぬだろうなあ~ ってことで、3つ共に交換です。

で、前回に日記で、夜走りの結果として、電装系がダメになってしまったわけですが

動かなくなってしまった、直接原因はコンデンサのパンクにしても

点火時期がえらいことになっていました。

調整出来る範囲であれば、調整のみでいいのですが

どうやらコンタクトブレーカーのヒールという部分が磨耗してしまって

点火時期の調整幅を超えてしまっているようでした。

まずは新品との比較です。

左が新品、右が古いものです。

この写真見ただけでは、何が違うのかな・・・?って感じです。

問題のヒール部分の高さを計測してみました。

まずは新品

ちょっとボケ気味なんで、ノギスのメモリが見づらいですが

ヒール(ノギスで挟んでいる黒っぽい部分)の高さは、6.4mmあります。

次は古い方

ヒールの高さは、5.4mmでした。

0.5mm程度でも、結構変わってしまうようなことを、色々なサイトで見かけましたが

1mmも差があったとは・・・

これでは、調整で対応出来る状態ではないですね。

実際に目視でもわかるくらいの差がありました。

新品

明らかに磨耗しているのがわかります。

これらを交換して、新しくなったコンタクトブレーカーのヒール高に合わせて

点火時期調整と、ポイントギャップ(開いた時の隙間)調整を行いました。

いや~ こんなに調整しないと合わないの? ってくらいずれていました。

このヒールが何に当たるかっていうと、ポイント中心にガバナー(自動進角装置)の

シャフトがあり、カムシャフトのようにシャフトの円周に盛り上がっている部分があります。

この盛り上がっている部分にヒールが当たると、ポイントが開いて

それまでコンデンサに溜まっていた電気が、一気に2次側コイルへ流れて

プラグに高圧な電気が流れるという仕組みを繰り返しているわけですが

ヒールが磨耗してしまうと、ポイントの開き始めが遅れるため

コイルに流れるタイミングが、結果的に遅れて遅角状態になるわけです。

また、ヒールの磨耗により、ポイントが閉じている状態(ドエルタイム)が長くなり

もしかしたら、電気の流れすぎが、コンデンサのパンクを誘発したかもしれません。

いずれにしろ、機械式の点火システムは、それなりのメンテが必要であり

逆に、きちんと調整さえされていれば、プラグに電気が飛ぶ時間が長いですから

よい燃焼状態になり、「いいトルクのエンジン」になるわけですね。

現代の高回転エンジンには向かない(追いつけない)ポイント点火方式ですが

こうやって考えると、どちらかというとロングストロークエンジンのGXには

案外、この点火方式が合っているのかもしれません。

な~んて、無接点式じゃないから、若干ひがみが入っているのも事実です・・・

そろそろ電気のお勉強をひと段落させて、本当の気持ちよい加速を味わいたいものです。

題名の通り、本日はお恥ずかしい日記

GX750のキャブですが・・・

こんなになってまして・・・

何が? って思われるかもしれませんが、基準は2番。真ん中です。

なのに

アイドルアジャストスクリューが3番に・・・

分解して

アジャストスクリューの位置を正しいところへ移動

これではバタフライが、ちゃんと同調して動いてくれるわけがありません。

前後しますが、ついでに、フロート室からのガス漏れも修正

真鍮製のフロートの下に、黒のガスケットが見えますが

フロート室の外周だけをシールしているわけではなく

中心部分の気密も保たなければいけない構造になっています。

どういうことかというと

フロートカバーを見れいただければわかります。

こんな構造になっていまして、この中心部分にメインとパイロットのジェットが

納まっているのですが、外周部分よりも密着が悪くなっていて

オイルストーンで、ここの面出しをしました。

ピタリと密着すれば、漏れが止まるのは当たり前ですね。

いや~ 次から次へといろいろ出てきます。(汗)