ユーザー車検に成功しました。

成功というほどの事ではありませんが、それでもひとつの区切りが付きました。

車検場へ行く前に、近くの予備検査工場で光軸調整をお願いしました。

手際のいいお姉ちゃんが、チャチャっと調整してくれて、1000円!

おまけに冷たいコーヒーまでサービス。

車検場でまずは書類の作成と提出です。

書類を作って、代書屋さんで自賠責に入ろうとお願いした時です。

「この廃車証は原本じゃないねえ。おそらくこのままでは通らないよ」

・・・・

そんなの知らないよ~

「じゃあ、とりあえず窓口で聞いてみますね」

そう言って、窓口で確認すると・・・

「古い書類だからねえ。大丈夫ですよ」

な~んだ、大丈夫じゃん!

こんな感じで、自賠責に入るため、再度代書屋さんい行こうとしたときに

念のため、窓口に尋ねておきました。

「ホントに大丈夫なんですね! 自賠責入ってきますから」

窓口→「わかりました。揃ったら受付しますから持ってきてくださいね」

ここまで言われれば、その通りにするのは当然ですよね。

で、自賠責に入って、印紙などの支払いを済ませて窓口へ行くと

ポンポン!ってハンコを押して、「それじゃ、検査の受付窓口行ってください」

こう言うわけで、検査窓口に行って、書類を提出しました。

そしたら、検査窓口の年配の係員が

「あれ? これって写しだなあ。原本ないですか?」

こう言ってきたのです。

こっちはそんなの知らないし、買った時にもらった書類をそのまま出しただけです。

「さっき、あちらの受付で確認したら、大丈夫って言われて、ハンコも押してあるでしょ」

検査窓口→「でもねえ、これだと受けられないですよ」

ちょっと待ってよ!。おたくらの仲間が大丈夫って言ってるんだけどなあ~

その旨を、最初の窓口でもう1回確認します。

「さっきおたくが大丈夫って言った書類を、検査窓口はダメだって言ってるよ」

「どういうこと?」

受付→「・・・・」

「ちょっと待ってくださいね」

奥の方で、何やら話し合ってます。

上司のような人が出てきて

「あのですねえ、これ写しみたいなんですよ」

「写しだろうとなんだろうと、こっちはわからないけど、それをさっき確認してお金払ってきたんだけど」

「今更、そんなこと言われても、こっちもそうですか!ってわけにいかないでしょ」

「そっちでなんとかしてよ」

こう言い放って、待ちます。

しばらくすると

「あのですねえ、書類は本物みたいですが、ちょっと手続きに数日掛かるんですよ」

「どちらにしても今日の検査は無理ですねえ」

ムカッ!

「あのねえ、そっちの受付印があるじゃん」

「念押ししてお金払ったんだけど」

すると

「じゃあ、今日なんとか手続きするので、明日来てもらえますか?」

バカかこいつら

「あのねえ、それが出来ないから、さっきさんざん確認したんだよ」

「自賠責だって1ヶ月余分に払ってるけど、次はいつ来れるかわからないわけ」

「勝手なこと言ってないで、そっちのミスなんだから今やってよ!」

待つこと30分

今、品川陸自に照会して、大丈夫なことがわかりましたので、今日検査してください」

やりゃ出来るじゃん。最初からやれよ!

ホントにお役所仕事丸出しですね。

書類ですったもんだして、予約した検査時間はとっくに過ぎてます。

いざ検査ラインに入ると、もう他の受検者は終わってしまって

検査官もひまそうです。

「じゃあ、こっちに入ってください。」

そう言われてラインに入ると、あれこれ2人の検査官に念入りなチェックを受けます。

「そんなに見なくていいのになあ~」

「はい!OKです。じゃあ騒音測定しますので、3750回転まで上げてください」

何だよ、そのハンパな数字

レッドゾーンの半分の回転まで上げるらしいのですが、おれのは7000回転だぜ。

計算まちがってねえ・・・

後ろでタコメーターを凝視してます。見なくていいのになあ~

で、指定の回転まで上げると

「あれ、115デシベルもあるなあ~ そんなにあるかなあ」

こう言ってます。

規定値上限は99デシベルです。

軽くオーバーしてるじゃん(笑)

「もう1回上げてくれる?」

アクセル捻って回転を上げます。

今度は102デシベル

「はい!いいですよ」

OKじゃないよねえ・・・

結果を聞くと

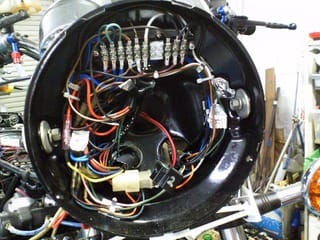

「えっと、音が規定値超えてるのと、ライトスイッチにオンオフの文字がないんですよ」

「あと1時間あるけど直せます?」

もちろんやりますよ。

「すぐに対策してきますから。」

そう言って、気は焦るばかり

とりあえずライトスイッチは、白い修正ペンで書いちゃいました。

明らかに書きすぎww

音をどうしよう・・・

もう、こうなったら何でもありです。

マフラーの出口につけていた、ディフューザーの裏側に、空き缶を裂いて作った

板を巻きつけて、細いドライバーで穴を開けました。

こんなんでいいのかなあ~

音も明らかに小さくなりました。

再度、検査ラインへ

両方とも合格!

「よく対策出来ましたねえ。これでOKですよ」

すげーいい加減。こんなもんなんですね。

晴れて公道復帰となりました。

まだまだ、改善点が多いのですが、これで堂々と乗ることが出来ます。

いや~ なんとも低速の気持ちいい車体です。

あとでわかったのですが、タコメーターの動作不良で回転指示の上がりが不十分でした。

もしかしたら5000回転くらい上がってたんかなあ~

明らかに、これより大きな音のバイクがちゃんと検査合格でしたから

検査官がおかしいなあ~って言っていたのも、うなづけます。