〈リバイバル・アーカイブス〉2024.3.4~3.18

原本:2023年6月23日

富田林市富田林町(市場筋・西林町) 旧杉山家住宅

きょうは襖絵と障壁画、板戸絵について注目したいと思います。

〈画面をクリックすると拡大します〉

まずは「大床の間」、「座敷」、「奥座敷」、「仏間」の位置をご確認ください。

数字は襖絵、障壁画、板戸絵のある位置を示しています。

【襖絵】

〈大床の間〉襖絵東向き 全6枚立ち(3枚立ち×2) 3図 「波に千鳥」

12帖の大床の間 東向きに6枚立ちの襖絵。

宝永年間(1704~1711)に増築された大床の間。名前の由来はこの座敷にある二間の大床(大きい床の間)、ケヤキに漆を施してあり、能の舞台を思わせます。また畳を切って炉が設けられています。

東・北向きは襖絵、西向きは障壁画、南向きは来客用玄関で障子戸になっています。

赤字の表題は杉山好彦「古家物語」より。

*「古家物語(ふるいえものがたり)」昭和26年(1951)に杉山タカ(筆名 石上露子)の次男、杉山好彦により書かれた資料。戦後農地改革がなされ、多くの農地を失い、家の痛みも激しく、アメリカのロックフェラー財団に屋敷を買い取ってもらうべく、書きまとめた当時の杉山家住宅の資料。

〈大床の間〉襖絵東向き 左側3枚立ち 3図 「波に千鳥」

〈画面をクリックすると拡大します〉

波間の岩場が描かれ、群れ飛ぶ千鳥がいきいきと描かれています。

ここの襖絵、障壁画は宝永年間に増築された後、約百年後の文化文政年間(1804~1830)頃に狩野派の画師により制作されました。

この3枚立ちの襖には四十数羽の千鳥が描かれていますが、弧を描くように左から右へと躍動しています。

岩礁の波のくだける表現もリアルで絵師の技量がしのばれます。

一番左の襖絵には筆名と落款があります。

向かいの障壁画にも同じ筆名があり、この「老松」の絵にも波間が描かれていることから、このようなタッチを得意としていたようです。

剥がれて筆名が分かりにくくなっていますが、他の襖絵から関連して「杏山筆」と書かれているようです。

落款は上が襖絵「波に千鳥」、下が障壁画「老松」のもの。同じ「杏山筆」の落款です。

〈大床の間〉襖絵東向き 右側3枚立ち 3図 「波に千鳥」

〈画面をクリックすると拡大します〉

こちらはその右側の3枚立ち。

こちらも二十羽の千鳥と岩間の波が描かれ左の3枚と続きになっています。

障子戸を開けると、来賓用の玄関があります。

「和楽全」の扁額。和らぎ、打ち解けるとすべてが楽しいというような意でしょうか?

杉山好彦「古家物語」では『波に千鳥のその一羽までが実によく画けてあり、岩から飛び上った一群の画く弧が今にも羽音高くふくれ上がらんばかり実に動的な感銘を与える。・・・母の筆名「石川の夕千鳥」も案外こんな幼い日の夢に通う何物かが無意識の中にあったのかもしれない。」と結んでいます。

大床の間から見える「ミセオク」。ここから手前奥が「大床の間」、「座敷」、「奥座敷」で、来客をもてなす客間となります。

〈大床の間〉襖絵北向き 4枚立ち 4図 右2枚「梅に鴨」、左2枚「芦に雁」

*杉山好彦は左2枚を「芦に雁」と命名していますが、「芦」は描かれていないように思います。

〈画面をクリックすると拡大します〉

来賓用玄関から見て正面に描かれている襖絵「梅に鴨」「芦に雁」

硬い感じの梅の木に陰に2羽の鴨。左翼では雁が飛来します。

左に3羽の雁。

右は梅木の陰に2羽の鴨。右端に筆名と落款。

「杏山筆」

大床の間の北向きの襖絵と東向きの襖絵。西向きには二間(3.6m)の大きな床の間(大床)があります。

「老松」障壁画と北向襖絵。大床の間の襖を締め切ると民家らしからぬ空間が味わえます。

来賓用玄関から見て向う三方が大床の障壁画(左)と襖絵。この部屋の絵画はすべて「狩野散人杏山」により描かれています。(板戸絵は除く)

〈大床の間 障壁画〉 1図「老松」

〈画面をクリックすると拡大します〉

大床に描かれている障壁画は「老松」。写真では分かりにくいですが、老松の背景に薄く波間も描かれています。

この絵、切炉がある方向から見るともっと立体的に剛健に見えます。

お茶会で客人が見る方向が一番立派に見えるように、脇の壁も使い立体的に描かれているようです。

能舞台を思わせるような堂々とした老松です。

前面の右脇に銘と落款があります。

「狩野散人杏山筆」

落款は何と書かれているのでしょうか?

〈座敷〉襖絵南向き 4枚立ち 5図「水墨山水」

〈画面をクリックすると拡大します〉

その隣りの北側の「座敷」です。先ほどの襖絵「梅に鴨」「芦に雁」の裏側がこの「水墨山水」になります。

金箔霞を多用し、墨絵の山水で、床の間と一体をなしています。

一見中国の山紫水明を思い起こしますが、中国的な建物や人物表現は見当たらないようです。

一番左の襖に銘があります。

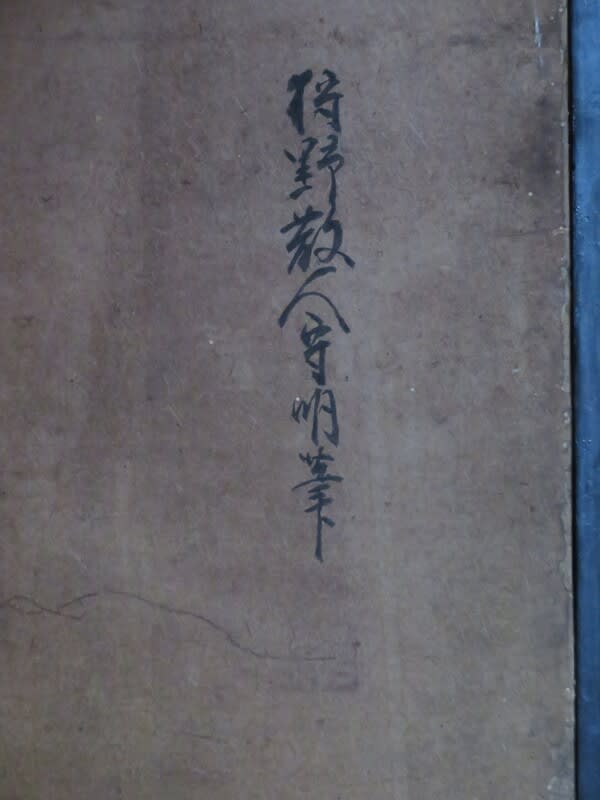

「狩野散人守明筆」

大床の間の作者「狩野散人杏山」と異なります。

下の大床の間の作者「狩野散人杏山」と比べてください。一つ一つ漢字を比べてみても同じ人物が書いたかどうかよく解らないくらい似ています。

座敷から見た大床の間。2つの部屋の感じは襖絵や障壁画の違いで感じが異なるように思います。

〈座敷〉東向き 床の間 2図「山水」

〈画面をクリックすると拡大します〉

座敷東向きの床の間

先ほどの襖絵とよく似た感じの墨絵山水です。

書院造りの座敷 ここも切炉があり、客人をもてなす3つ部屋および店奥(ミセオク)にも切炉があります。

冬場は炭を入れて、暖を取っていたようです。襖絵と床の間は同じような墨絵山水で描かれていますね。

狆(ちん)くぐり

ここ座敷と一番奥の部屋 奥座敷も書院造になっています。

襖絵と同じような墨絵山水ですが、制作者は異なります。

こちらは「狩野散人杏山子守明筆」と筆名が書かれています。

この筆名をどうとらえるかがポイントになるかと思われます。

1.「狩野散人杏山」の子の「守明」が描いた。

2.「狩野散人杏山」とその子の「守明」が二人で描いた。

この部屋の襖絵「水墨山水」のように、ひとりで制作したものは「狩野散人守明筆」と書かれているので、わざわざひとりで描いたのに「狩野散人杏山子守明筆」と銘を入れるのは考えにくいかもしれません。

よって親子ふたりで描いたと考えるのが自然かもしれません。

襖絵と床の間は墨絵山水で同じようなタッチで描かれています。

天袋の4枚は深緑と沈んだ赤の顔料が使われていて感じも少し異なります。

〈画面をクリックすると拡大します〉

違い棚の墨絵山水。

天袋「四時 陶淵明」

この天袋にある4枚の絵は色使いやタッチも違うので狩野親子のものではないかもしれません。

深緑と沈んだ赤が使われているのが特徴ですが、金箔霞はここでも使われています。

一番左の絵の裏に「四時 陶淵明 春水 満四澤」と書かれています。

四時は四季を表わしているものと思われます。

陶淵明(とうえんめい)は中国の魏晋南北朝時代、東晋末から南朝宋(365~427)の有名な詩人。

「夏雲多 奇峯」

金箔霞が使われ、独特の色彩です。落款がありますが、解読できません。

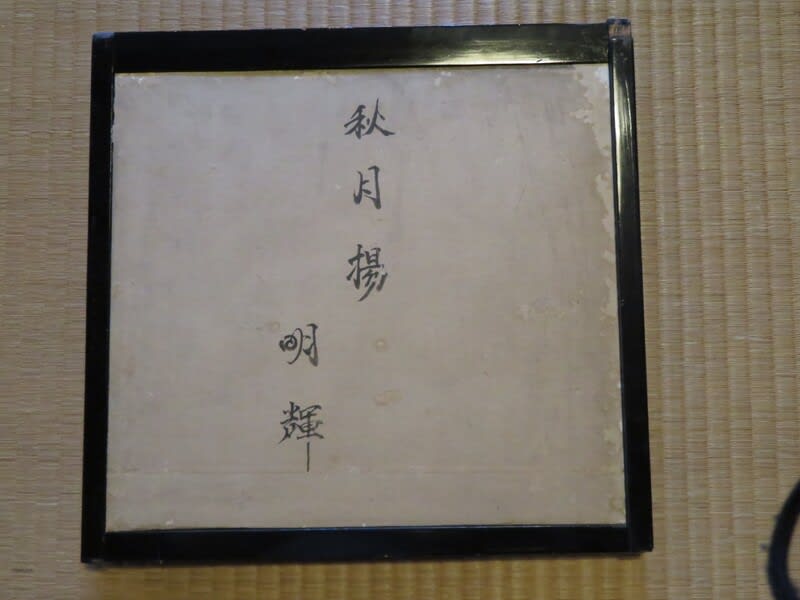

「秋月揚 明輝」

落款は秋と冬だけ押されているようです。

「冬嶺 秀 孤松」

次の仏間襖絵と色使いやタッチが似ているような感じもします。

次の作者は「狩野散人守明筆」です。

〈仏間〉襖絵 北向き 幅狭4枚 6図「鳳凰」

〈画面をクリックすると拡大します〉

仏間の襖絵 奥は納戸となっています。幅狭の4枚の襖に暗い色調で描かれています。

筆名をまとめると「杏山筆」2筆、「狩野散人杏山筆」1筆、「狩野散人守明筆」2筆、「狩野散人杏山子守明筆」1筆の4種類、計6筆になります。

「狩野散人杏山子守明筆」の「子」をどのように見るかがポイントになると思いますが、杏山の子が守明と解釈すれば座敷の障壁画は合作となります。

霊鳥「鳳凰(ほうおう)」と桐。花札にも描かれている取り合わせです。

つまり

・杏山:3作品→〈大床の間〉襖絵「波に千鳥」6枚立、 襖絵「梅に鴨・芦に雁」4枚立、障壁画「老松」

・守明:2作品→〈座敷〉「水墨山水」4枚立、〈仏間〉「鳳凰」4枚立

・杏山・守明の合作:1作品→〈座敷〉障壁画「山水」

そして文化文政年間(1804~1830)頃に2人で京か大坂からやって来て描いたものと思われます。

金箔霞の中を飛ぶ鳳凰。

金箔霞の技法は座敷襖絵「水墨山水」や床の間「山水」にも描かれています。

子の守明の絵にはこの金箔霞が必ず使われていることから、得意としていたようです。

ただ、「狩野散人杏山」、「狩野散人守明」の系図がいくら調べても出てこないのと、同じような旧家の襖絵・障壁画の中に同じ筆名が全く出てこないので、他に例がなくどのような町絵師なのかベールに包まれたままになっています。

いちばん右の襖絵右下に銘が記されています。

「杏山」「守明」が活躍したのは文化文政時代(1804~1830)頃ですが、当時の狩野派は江戸幕府開闢(かいびゃく)以来その頂点に位置する絵師は御用絵師として将軍のお膝元の江戸表に居住した狩野派宗家『奥絵師』ともう一派京都に残った『京狩野』の絵師がいました。

また、江戸時代の狩野派は、狩野家の宗家を中心とした血族集団と、全国にいる多数の門人からなる巨大な画家集団がありピラミッド型の組織を形成していました。

『奥絵師』と呼ばれる最も格式の高い四家を筆頭に、それに次いで格式の高い『表絵師』が約15家あり、その下には公儀や自社の画事ではなく、一般町人の需要にこたえる『町狩野』が位置するというように、明確に格付けがされ、その影響が全国に及んでいたようです。

「狩野散人守明筆」落款は押されているようですが、薄くなって読めません。

おそらく杏山と守明は『京狩野』の『町狩野』に属し、江戸期の狩野派絵師のピラミッド構造の裾に属する人物でなかったかと思われます。

『京狩野』である理由は襖絵の襖は江戸表から運べますが、障壁画は運ぶことができない故、現地へ行って描くからです。一町民のために江戸表からここまで足を運ぶことはないと考えるのが自然と思われます。

よって杏山・守明は知名度が低く系図に載っていないことと、他に作品例が見当たらないことで、多くの事は解りませんでした。

筆跡や画のタッチからはこの二人の関係は明らかではありませんが、「狩野散人杏山子守明筆」という筆名からして親子とみて問題はないかと思われます。

〈画面をクリックすると拡大します〉

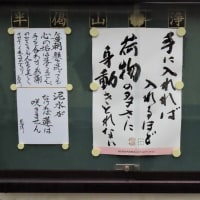

とんだばやし寺内町 富田林御坊 興正寺別院の襖絵「松図」 8枚立ての内右4枚 「狩野寿石筆」の署名があります。

じないまちにはもう一つ狩野派の絵師による襖絵があります。興正寺別院に狩野派の絵師の襖絵『松図』・『梅竹図』です。

富田林市文化財課のHPによれば、興正寺院本堂が寛永15年(1638)に再建され、その後元禄5年(1692)に大井屋八兵衛らの寄進によって、内陣の欄間彫刻や仏壇まわりが改造されたようです。その頃は狩野寿石秀信が京都に住居を構えていたころで、襖絵もこのとき京都で描かれたものと考えられるようです。

〈画面をクリックすると拡大します〉

とんだばやし寺内町 富田林御坊 興正寺別院の襖絵「竹梅図」 8枚立ての内左4枚

こちらは忠臣蔵で有名な江戸城松の廊下の襖絵を描いた絵師としても有名な狩野寿石秀信(のち敦信)。

彼は御所・東宮御所・江戸城・大阪城・二条城などで筆を振るいました。しかしその作品は長い年月の間に幾多の惨事に見舞われ、現存するものの数は10点余りと多くは現存していません。

興正寺別院本堂の外陣を飾る「松図」「梅竹図」は、桃山時代の古風さを残す江戸時代前期の狩野派を代表する作品といわれ、彼が描いた各所の障壁画や襖絵の多くが消失した今、数少ない作品の一つとして大変貴重であります。

「松図」の一番右の襖絵の端にある「狩野寿石筆」の署名。

狩野寿石秀信(後に敦信)寛永16年(1639)~享保3年7月17日(1717.8.18)江戸前期、中期の狩野派御用絵師

狩野信政を父、狩野探幽娘を母として、その長男として生まれる。承応3年(1654)父信政が西の丸の御用を勤めた際に父に同行して京都より下り、将軍 徳川家綱にお目見え、その後御用を勤める。以後も京都にありつつ、江戸城本丸や御所の障壁画制作にたびたび参加する。元禄10年(1690)12月5日京都より江戸に下り徳川綱吉にお目見え、以後は江戸に住み、3年後の元禄13年(1700)浅草の猿屋町に屋敷を拝領した。以後その家系は猿屋町代地狩野と呼ばれ、『表絵師』として幕末まで続く。また宝暦8年(1711)朝鮮への贈呈屏風の制作も手がけ、同年徳川家綱から5人扶持を与えられた。享年80。現在残っている作品は10点余り。『ウィキペディア』より

〈仏間〉板戸絵 西向き 2枚 8図「丹頂鶴」

〈画面をクリックすると拡大します〉

無銘のようです。

「古家物語」にはこの板戸絵についての記載はありません。襖絵「波に千鳥」左3枚の内2枚の裏側に当たります。

〈大床の間〉板戸絵 西向き 2枚「松にみゝづく」

〈画面をクリックすると拡大します〉

「松にみゝづく」の板戸絵。大床の間の絵画では暗い感じの沈んだ色調で違和感を感じます。無記銘。

茶室への通路に通じる板戸。

「みゝづく」だけが白っぽく描かれています。

背景の板の部分が黒っぽく仕上げられているのは、仏間の板戸絵の「丹頂鶴」と同じ。

他の襖絵と作者が同じかどうかはわかりません。

一番奥にある奥座敷。無地の襖と障子戸に囲まれた部屋で障壁画や襖絵はありません。

床の間に当主であった石上露子(杉山タカ)が描いた墨絵が飾られています。

撮影:2022年2月10日

*旧杉山家住宅の障壁画と襖絵は2022年2月10日に撮影。

富田林市役所 文化財課の許可を得ています。なお落款の撮影においてはフラッシュではなくスポットライトを当てて撮影したものがあります。

旧杉山家での襖絵、障壁画、板戸絵についてはフラッシュを使っての写真撮影は禁止されています。

資料許可書 令和4年2月3日

参考文献:重要文化財 旧杉山家住宅修理工事報告書 富田林市 S62.9(1987)

古家物語 杉山好彦 S26(1951)

関連記事:【長編】旧杉山家住宅の七不思議 3 2022.2.22

旧杉山家住宅の七不思議 2 2022.2.8

旧杉山家住宅の七不思議 2022.2.7

2023年6月23日 林 保夫

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます