7月9日、10日は浅草浅草寺の四万六千日(しまんろくせんにち)です。

この日に観音様にお参りすると四万六千日お参りしたのと同じ効果があるということなのです。

これは功徳日といって、観音様の縁日とは別に、月に一日設けられた日にお参りすると、百日分、千日分、お参りしたのと同じだけのご利益があるといわれる日です。

一年の中でも7月10日は功徳が千日分と最も多くなっていました。それが享保のころから、「四万六千日」とさらに膨大な日数になったそうです。

どうして46000なのか定説はありませんが、米一升の米粒の数が46000で、一升を人間の一生にかけたという話も伝わっています。

また、本来は7月10日だけであった功徳日が、前の日から人が押しかけて一番乗りを目指すので、前の日も功徳日になったということです。

観音様って本当に融通の効くいい神様です。また庶民の少しでも幸せになりたいという思いは、昔も今も変わらないですね。今の人がバーゲンに押しかけてバーゲンの開場が早まるような微笑ましい話です。

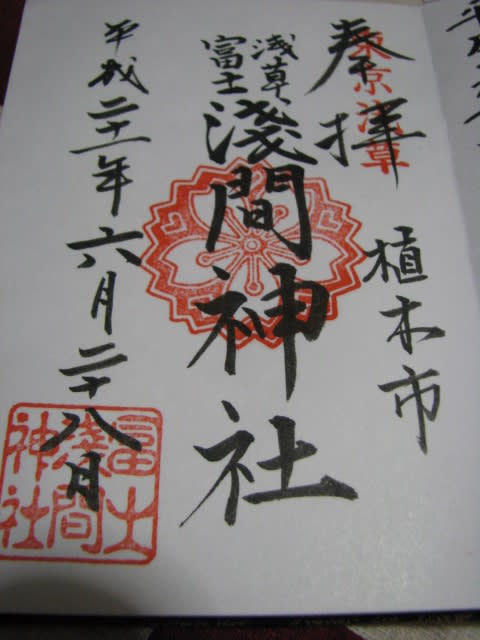

四万六千日だけに授与される黄色いお札

さて、一般ではこの四万六千日という呼び方よりも浅草の「ほおずき市」が開かれる日として知られています。

このほおずき市が開かれるようになったのにも、面白い話があります。

話は浅草から芝に移ります。

芝の愛宕山はNHKの博物館や有名なチーズ屋さんがあるのでご存知の方も多いと思います。愛宕山という名前の由来は、山上にある愛宕神社によるものです。

愛宕神社は、京都の火伏せの神様、愛宕神社を家康がこの山上に勧請したものです。

実はここにも功徳日があって、日にちは多少ずれますが、6月23日、24日に詣でると千日ご利益がある「千日詣り」という行事があります。

この千日詣りで売られていたのがほうずきなのです。

なぜほおずきが売られていたのかにはこんな話があります。

江戸時代、愛宕下に住む人が持病の癪に悩んでいました。薬を飲んだりいろいろと手を尽くしますが一向によくなりません。ある夜、夢枕に一人の老人が立ち、「庭先に生えるほおづきを煎じて飲めば、たちどころに痛みが消え去るだろう。」とお告げをします。長屋には庭もなく、どうしたらいいのだろうかと思いながらも、愛宕神社にお参りをすると、そこにほおずきが生えているではありませんか。

あのお告げは、愛宕の神様であったかと、ほおずきを頂いて帰り、煎じて飲んだところ、癪は不思議と治まったということです。

そんな噂が広がって、疳の虫の強い子に飲ませれば、これもぴたりと治るという具合で、愛宕神社のほおずきは江戸中に知れ渡りました。

またある説には、「ほおずきを水で鵜呑(うの)みにすると、大人は癪(しゃく)を切り、子どもは虫の気を去る」といわれることから、煎じないでそのまま飲んだのかもしれませんが、どちらにしても薬草として評判になったようです。

ほおずきの花が咲き、実のなるこの時期の千日詣りは江戸っ子の欠かせない行事になったようです。

さて、愛宕神社のほおずき市がなんで浅草寺のほおずき市に関係があるのでしょうか?

実は浅草寺のホームページにも書かれているのですが、江戸っ子は功徳日といえば浅草寺を思い浮かべたようです。同じ功徳日なら浅草寺のほうが本家・・・と思ったのかどうかは知れませんが、浅草寺でもほおずきを売り出したようです。

実のところは、愛宕神社で売れ残ったものを売りさばくのに好都合だったのかもしれません。微妙に日にちが違うのもよかったのかもしれません。

そんなこんなで浅草寺でもほおずき市が立つようになったのです。

今では、元祖の愛宕神社を凌ぐほど浅草寺のほおずき市が隆盛になっているのはご承知の通りです。

さて、ほおずきは薬草ということ以外にもこの時期の必需品なのです。

それは盂蘭盆会(お盆)の飾りとして使うからです。

ほおずきは、漢字で「酸漿」とも「鬼灯」とも書きます。

お盆には送り火や迎え火を焚き、盆提灯を燈します。

昔の人は、「精霊が迎え火や提灯の火を頼りに集まる」という教えから、 「ほおずき」を盆提灯にみたて、ご先祖様の魂が迷わずに自宅に帰る目印として飾っていたのです。

「鬼灯」という漢字を使うのは、納得がいきます。いかにも鬼の灯火のような色です。そして霊界からご先祖様を導いてくれる灯なのです。

今のほおずき市の原型は、年末の歳の市のような、盆の市と呼ぶようなものだったのではないでしょうか。今でも鉢植えのほおずき以外に、枝にたわわに実ったほおずきも売られているのは、お盆用の飾りに使うためなのです。

また、赤い色が魔を祓うというエネルギーを感じていたのかもしれません。なぜか魔よけや病気除けの力を感じさせてくれる植物です。

お盆用のほおずき(六本木 朝日神社のほおずき市にて)

さて話は、ほおずきから浅草寺へと戻ります。

この二日間だけ、浅草寺では「雷除(かみなりよけ)」のお札が授与されます。これは江戸時代、落雷があっても「赤いとうもろこし」をつるしていた農家だけが難を免れたことから、文化年間ころから「雷除」として赤とうもろこしが売られるようになったそうです。明治になり不作で赤とうもろこしの出店ができなかったことから、「四万六千日」のご縁日にとうもろこしの代わりに「雷除」のお札が授与されるようになったということです。

四万六千日には雷除がつきもの(浅草寺本堂前のディスプレー)

本物よりも巨大化してます。

我が家でも、数年前にモデムに被雷しましたが、パソコンまでは被害が及ばなかったのは、「雷除」のおかげだったのでしょう。

おしまいに、ほおずき市には子供のころの思い出があります。

田舎から東京にやってきた母方の祖父母を伴って、浅草のほおずき市に行った時に、夜店で売っていた「まわり灯篭(走馬灯)」をやっと買ってもらって、家に帰って蝋燭に点火して楽しんでいたら、突然、燃え出しました。悔しいやら悲しいやら、大泣きしたことが心に残っています。

なぜかその悲しさや寂しさが夏の終わりのイメージとして心に残っていましたが、今考えると夏の初めの出来事だったのですね。

それから何十年、1994年から毎年いっている四万六千日、十五年間で2000年近くお参りしたと同じ功徳を受けたことになります。いろいろあっても無事に生きているのは観音様のお陰ということで、めでたしめでたし。

今年のほおずき市の様子

今年は開門と同時(午前六時)に行ったのであまり屋台が開いていなかった。

ほおずきにはやっぱり江戸風鈴