さあ、咲き具合、散り具合はどうかな?

覗いてみると…

満開!

よし!

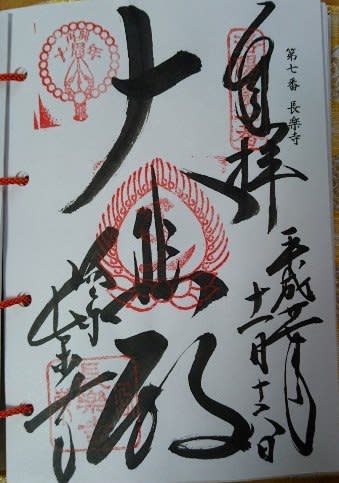

洛陽三十三所第三十番札所、椿寺地蔵院。 この季節を待っていた。

巡礼を始めたのは去年4月初め、その頃行っても良かったはずだが、なんとなく、三十番を初めに持ってくるのも?と思い。

つい最近ここのお寺がFacebookのページ持っているのを知り、開花状況を見ることが出来るようになっていた。

「散り椿開花してしまいました。二月の開花は例がないそうです」というようなコメントを見てちょっと焦っていた。三月後半が満開なのだが今年はいったい満開はいつになるかわからない、という事も書いてあり。

ちょうど良い時期と休みの日が合えばいいが…まあ、桜ほど急に散らないだろうし。

良かった、ホントにちょうど良い咲き具合散り具合。

この椿は、太閤秀吉が「北野の大茶会」の時、この場所を使った事から献木したものだとか。北野天満宮はすぐ北側にあるのだ。

残念ながら私が見た木は秀吉の献木したものの二世だそう。それにしても見事な大木、これで樹齢120年だとか。一世は樹齢400年、昭和58年に枯れたという事、大学生の頃に来ていたら一世が見られたのか。

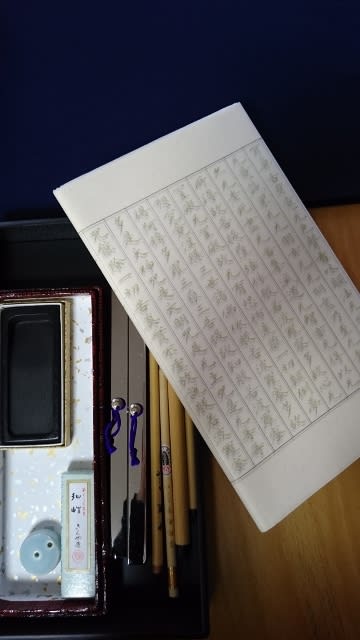

行基創建のこのお寺の十一面観音菩薩さまで、私の洛陽三十三所巡礼、32番目。 結局ラスト、33番目は東寺の観音さまに決定!

覗いてみると…

満開!

よし!

洛陽三十三所第三十番札所、椿寺地蔵院。 この季節を待っていた。

巡礼を始めたのは去年4月初め、その頃行っても良かったはずだが、なんとなく、三十番を初めに持ってくるのも?と思い。

つい最近ここのお寺がFacebookのページ持っているのを知り、開花状況を見ることが出来るようになっていた。

「散り椿開花してしまいました。二月の開花は例がないそうです」というようなコメントを見てちょっと焦っていた。三月後半が満開なのだが今年はいったい満開はいつになるかわからない、という事も書いてあり。

ちょうど良い時期と休みの日が合えばいいが…まあ、桜ほど急に散らないだろうし。

良かった、ホントにちょうど良い咲き具合散り具合。

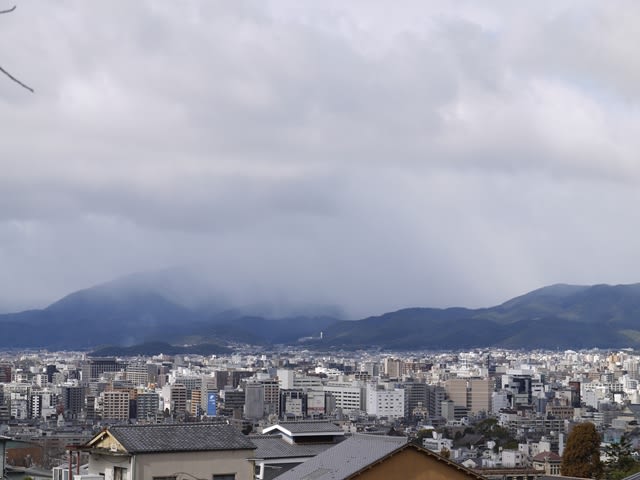

この椿は、太閤秀吉が「北野の大茶会」の時、この場所を使った事から献木したものだとか。北野天満宮はすぐ北側にあるのだ。

残念ながら私が見た木は秀吉の献木したものの二世だそう。それにしても見事な大木、これで樹齢120年だとか。一世は樹齢400年、昭和58年に枯れたという事、大学生の頃に来ていたら一世が見られたのか。

行基創建のこのお寺の十一面観音菩薩さまで、私の洛陽三十三所巡礼、32番目。 結局ラスト、33番目は東寺の観音さまに決定!

そうよね、監視カメラはあるに決まってる。

そうよね、監視カメラはあるに決まってる。