中1数学で「空間図形」を教える際,

○○柱って何を知ってる?

と問うたら,

昔は

ピカチュウ!

って冗談を言う生徒が多かったのに,

ここ数年は

アル中!

と答える奴が急増。

何なん?怒

中2数学の「連立方程式の利用」では,

ある中学校で…

と問題文を読み上げるだけで,

生徒たちが

アル中?

などと色めき立つ。

何なん?怒

いつも言っているが,

僕は決してアル中ではない。

ただの酒好きである。

って事で,

今回は"アル中作曲家"と言うべきムソルグスキーがテーマだな笑。

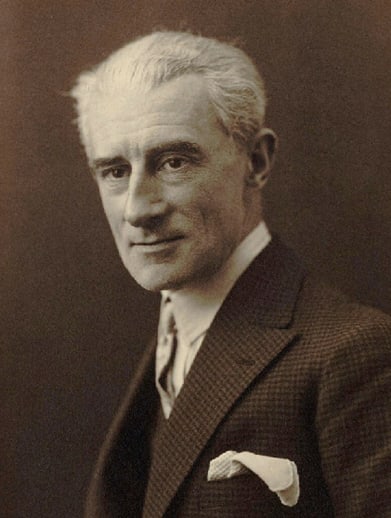

ロシアの画家レーピンによる肖像画なんだけど,

コレ見るだけでアル中ってわかりますね笑。

酒焼けした顔,

みずぼらしい服,

乱れた毛髪,

手入れされていない髭。

だけど,

両目からは生のエネルギーが放射されている。

とても死の10日前に入院先で描かれたとは思えない。

まだムソルグスキーの精神はギラギラと燃えていたんでしょうね。

それでも,

アルコールによって肉体は蝕まれてボロボロだったってわけ。

あー,

今の僕も…笑。

ところで,

このムソルグスキーってロシア人なんだが,

ロシア人男性の平均寿命は63歳らしい。

(日本人男性は79歳)

なんでも4人に1人は55歳未満で亡くなるとの事…。

原因はウォッカです。

ほぼ水とエタノールって感じの無味無臭の安酒で,

アルコール度数は40~60度。

ロシア人どもは,

これをカクテルなどにするわけでなく,

ストレートで浴びるように飲むんだとか。

ちなみに,

僕も大学時代には必ず1瓶は家に常備していたし,

ストレートで飲んでました。

もちろんの事,罰ゲーム的な扱いで…笑。

(96度のスピリタスは舌の上で蒸発する笑)

ただ,

僕ら日本人には限界があるんだけど,

ロシア人ってアルコール耐性が高いから,

際限なく飲めてしまう。

んで,

身体を毀すまで飲んで寿命を縮めてるんですね笑。

(いや,笑っていいかは知らんが…)

ムソルグスキーに話を戻すが,

もともとは広大な領地を持つ地主貴族の息子。

(まぁ,金持ちでないと作曲家にはなれない時代だったんだが…)

レベルの高い教育を施され,

7歳でリストのピアノ曲を披露して天才性を認められていたみたい。

やがて,

当時の貴族の子弟の例に倣って,

陸軍士官学校へ入学。

スマートに軍服を着こなす一方,

(晩年の肖像画からは想像できない笑)

ピアノの華麗な即興演奏を繰り広げ,

ペテルブルクの令嬢達からは憧れの的だったって話。

(晩年の肖像画からは想像できない笑)

しかし,

ロシア皇帝アレクサンドル2世による「農奴解放令」が下り,

領主だったムソルグスキー家の経済が悪化。

彼は運輸省の役人として働き始めます。

士官学校時代から大酒飲みの傾向にあったが,

(学校の伝統だって話だから彼を責められない)

役所の独身寮生活は飲酒癖を助長。

(これは自己責任)

凄まじい勢いで彼の身体を蝕んでいく。

ただ,

作曲活動にも熱心で,

バラキレフ,キュイ,ボロディン,リムスキー=コルサコフらとの,

いわゆる「ロシア五人組」と呼ばれるグループを作って研鑽を積んでいきます。

まぁ,

当時のロシアの聴衆は成熟しておらず,

その作品はあまり認められなかったみたいだが…。

その上,

最愛の母の死を契機に飲酒癖がさらに進む。

仕事も辞めてしまい,

貧困にも拍車がかかる。

そんな彼を気遣って,

友人達は歌手の伴奏などの仕事を世話しましたが,

42歳の誕生日を翌月に控えたある日,ついに昏倒。

(伴奏の仕事中だったみたい)

友人たちによって陸軍病院へ担ぎ込まれます。

上記の肖像画が描かれたのは,

この入院のときってわけ。

画家と作曲家,

畑違いではあれども,

レーピンはムソルグスキーの才能に気付いていたんでしょうね。

そして,

いよいよ誕生日って言うとき,

友人の1人が彼にとって最高のプレゼントをくれます。

ムソルグスキーは,

そのブランデーを一気に飲み干し,

容態が悪化して死亡…。

たぶん友人は良かれと思って大好物を差し入れてるんだけど,

それがトドメになったんですね。

(渡す方も飲む方も愚かの極み…)

さて,

ムソルグスキーの代表作と言えば,

交響詩『禿山の一夜』や歌劇『ボリス・ゴドゥノフ』,

そして何より組曲『展覧会の絵』でしょうね。

ムソルグスキーには画家兼建築家のハルトマンって友人もいたんですが,

1873年に39歳の若さで亡くなってしまい,

ペテルブルクで遺作展が開かれます。

そこに足を運んで霊感を受けたムソルグスキーは,

会場で見た10枚の絵画の印象をピアノ組曲にまとめ,

追悼記念として発表。

(この美談の真偽は怪しいって噂もあるが…)

しかし,

あまりに素朴で飾り気のない作風が聴衆に受け入れられず,

そのままになってしまう。

ところが,

1922年になってからクーセヴィツキーって指揮者が同曲に目を付け,

"音の魔術師"たる作曲家ラヴェルにオーケストレイションを依頼。

その華麗な色彩は演奏効果抜群で,

一気にポピュラーになったんです。

やがて,

原曲の方も注目されるようになり,

今では腕に覚えのあるピアニストたちが軒並みプログラムに載せている。

組曲は

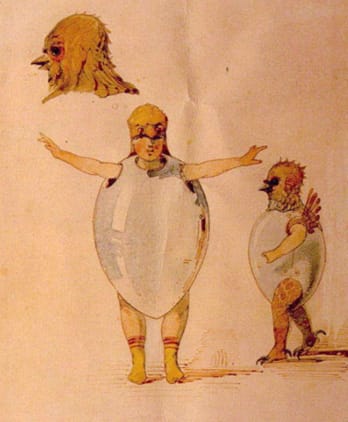

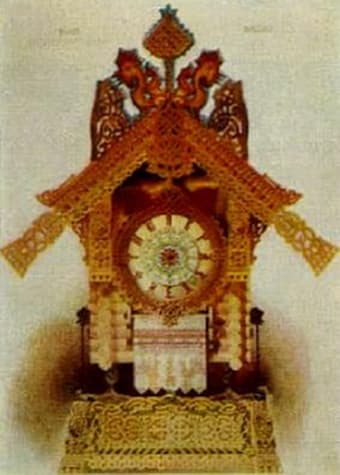

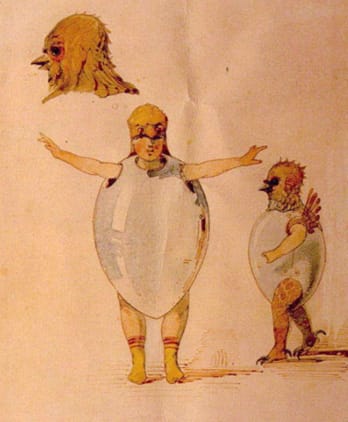

(思ってたのと違う気がするハルトマンの元ネタ絵画もいくつか紹介)

「小人」,

(もっと可愛い奴を想像してた笑)

「古城」,「テュイルリーの庭園にて」,「ポーランドの牛車」,

「卵の殻をつけた雛鳥の踊り」,

(は?何これ?)

「サムエル・ゴールデンベルクとシュムイレ」,「リモージュの市場にて」,「カタコーム」,

「ババ・ヤガの小屋」,

(恐ろしい魔女と小屋を想像してたが…)

「キエフの大門」

(え?ちっさ…)

の10曲から成っていて,

その間に「プロムナード」が橋渡し的に演奏されます。

プロムナードは"散歩"って意味で,

展覧会を歩き回る様子を表していて,

ときどきの気分で主題の雰囲気が変化するのが面白い。

ちなみに,

僕は長らくピアノ版(原曲)の方が好きでした。

ロシア的に粗野で力強く,

魅力に溢れているから。

それに比べて,

オケ版(ラヴェル編曲)は,

なんとも洗練され過ぎていて,

去勢された感を禁じ得なかったってわけ笑。

いや,

今も気持ちは変わらないんだけど,

奏者に人を得れば,

なかなかに聴き応えがある気がする。

僕の中で最高なのは,

ゲルギエフ/マリインスキー劇場管。

微に入り細を穿った表現で,

曲想に合わせてテンポや音色が千変万化。

退屈する場面は皆無だし,

始めて作品の魅力が伝わったってところも多いですね。

しかも,

予想外の表情が飛び出して息もつかせない。

作品が得をする"名盤の鑑"の1つです。

ところで,

ゲルギエフにとっては3度目の録音なんだけど,

2度目のウィーン・フィルを振ったヤツは微妙なんです。

(1度目は未聴)

何て言うか,

ウィーン・フィルって指揮者の色に100%染まる事がない団体だから。

ゲルギエフの濃厚な音楽が出切っていない気がする。

(当然,ウィーン・フィルの魅力って言う付加価値があるんだけど…)

なので,

僕の中での次点は,

フェドセーエフ/モスクワ放送響かな。

部分的にはゲルギエフより面白い。

参考

ムソルグスキー(ラヴェル編):組曲「展覧会の絵」

ゲルギエフ指揮マリインスキー劇場管

2014年録音

[MARIINSKY]

○○柱って何を知ってる?

と問うたら,

昔は

ピカチュウ!

って冗談を言う生徒が多かったのに,

ここ数年は

アル中!

と答える奴が急増。

何なん?怒

中2数学の「連立方程式の利用」では,

ある中学校で…

と問題文を読み上げるだけで,

生徒たちが

アル中?

などと色めき立つ。

何なん?怒

いつも言っているが,

僕は決してアル中ではない。

ただの酒好きである。

って事で,

今回は"アル中作曲家"と言うべきムソルグスキーがテーマだな笑。

ロシアの画家レーピンによる肖像画なんだけど,

コレ見るだけでアル中ってわかりますね笑。

酒焼けした顔,

みずぼらしい服,

乱れた毛髪,

手入れされていない髭。

だけど,

両目からは生のエネルギーが放射されている。

とても死の10日前に入院先で描かれたとは思えない。

まだムソルグスキーの精神はギラギラと燃えていたんでしょうね。

それでも,

アルコールによって肉体は蝕まれてボロボロだったってわけ。

あー,

今の僕も…笑。

ところで,

このムソルグスキーってロシア人なんだが,

ロシア人男性の平均寿命は63歳らしい。

(日本人男性は79歳)

なんでも4人に1人は55歳未満で亡くなるとの事…。

原因はウォッカです。

ほぼ水とエタノールって感じの無味無臭の安酒で,

アルコール度数は40~60度。

ロシア人どもは,

これをカクテルなどにするわけでなく,

ストレートで浴びるように飲むんだとか。

ちなみに,

僕も大学時代には必ず1瓶は家に常備していたし,

ストレートで飲んでました。

もちろんの事,罰ゲーム的な扱いで…笑。

(96度のスピリタスは舌の上で蒸発する笑)

ただ,

僕ら日本人には限界があるんだけど,

ロシア人ってアルコール耐性が高いから,

際限なく飲めてしまう。

んで,

身体を毀すまで飲んで寿命を縮めてるんですね笑。

(いや,笑っていいかは知らんが…)

ムソルグスキーに話を戻すが,

もともとは広大な領地を持つ地主貴族の息子。

(まぁ,金持ちでないと作曲家にはなれない時代だったんだが…)

レベルの高い教育を施され,

7歳でリストのピアノ曲を披露して天才性を認められていたみたい。

やがて,

当時の貴族の子弟の例に倣って,

陸軍士官学校へ入学。

スマートに軍服を着こなす一方,

(晩年の肖像画からは想像できない笑)

ピアノの華麗な即興演奏を繰り広げ,

ペテルブルクの令嬢達からは憧れの的だったって話。

(晩年の肖像画からは想像できない笑)

しかし,

ロシア皇帝アレクサンドル2世による「農奴解放令」が下り,

領主だったムソルグスキー家の経済が悪化。

彼は運輸省の役人として働き始めます。

士官学校時代から大酒飲みの傾向にあったが,

(学校の伝統だって話だから彼を責められない)

役所の独身寮生活は飲酒癖を助長。

(これは自己責任)

凄まじい勢いで彼の身体を蝕んでいく。

ただ,

作曲活動にも熱心で,

バラキレフ,キュイ,ボロディン,リムスキー=コルサコフらとの,

いわゆる「ロシア五人組」と呼ばれるグループを作って研鑽を積んでいきます。

まぁ,

当時のロシアの聴衆は成熟しておらず,

その作品はあまり認められなかったみたいだが…。

その上,

最愛の母の死を契機に飲酒癖がさらに進む。

仕事も辞めてしまい,

貧困にも拍車がかかる。

そんな彼を気遣って,

友人達は歌手の伴奏などの仕事を世話しましたが,

42歳の誕生日を翌月に控えたある日,ついに昏倒。

(伴奏の仕事中だったみたい)

友人たちによって陸軍病院へ担ぎ込まれます。

上記の肖像画が描かれたのは,

この入院のときってわけ。

画家と作曲家,

畑違いではあれども,

レーピンはムソルグスキーの才能に気付いていたんでしょうね。

そして,

いよいよ誕生日って言うとき,

友人の1人が彼にとって最高のプレゼントをくれます。

ムソルグスキーは,

そのブランデーを一気に飲み干し,

容態が悪化して死亡…。

たぶん友人は良かれと思って大好物を差し入れてるんだけど,

それがトドメになったんですね。

(渡す方も飲む方も愚かの極み…)

さて,

ムソルグスキーの代表作と言えば,

交響詩『禿山の一夜』や歌劇『ボリス・ゴドゥノフ』,

そして何より組曲『展覧会の絵』でしょうね。

ムソルグスキーには画家兼建築家のハルトマンって友人もいたんですが,

1873年に39歳の若さで亡くなってしまい,

ペテルブルクで遺作展が開かれます。

そこに足を運んで霊感を受けたムソルグスキーは,

会場で見た10枚の絵画の印象をピアノ組曲にまとめ,

追悼記念として発表。

(この美談の真偽は怪しいって噂もあるが…)

しかし,

あまりに素朴で飾り気のない作風が聴衆に受け入れられず,

そのままになってしまう。

ところが,

1922年になってからクーセヴィツキーって指揮者が同曲に目を付け,

"音の魔術師"たる作曲家ラヴェルにオーケストレイションを依頼。

その華麗な色彩は演奏効果抜群で,

一気にポピュラーになったんです。

やがて,

原曲の方も注目されるようになり,

今では腕に覚えのあるピアニストたちが軒並みプログラムに載せている。

組曲は

(思ってたのと違う気がするハルトマンの元ネタ絵画もいくつか紹介)

「小人」,

(もっと可愛い奴を想像してた笑)

「古城」,「テュイルリーの庭園にて」,「ポーランドの牛車」,

「卵の殻をつけた雛鳥の踊り」,

(は?何これ?)

「サムエル・ゴールデンベルクとシュムイレ」,「リモージュの市場にて」,「カタコーム」,

「ババ・ヤガの小屋」,

(恐ろしい魔女と小屋を想像してたが…)

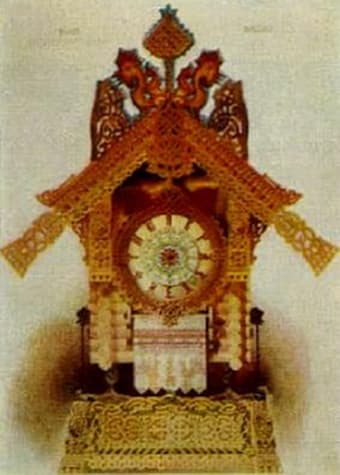

「キエフの大門」

(え?ちっさ…)

の10曲から成っていて,

その間に「プロムナード」が橋渡し的に演奏されます。

プロムナードは"散歩"って意味で,

展覧会を歩き回る様子を表していて,

ときどきの気分で主題の雰囲気が変化するのが面白い。

ちなみに,

僕は長らくピアノ版(原曲)の方が好きでした。

ロシア的に粗野で力強く,

魅力に溢れているから。

それに比べて,

オケ版(ラヴェル編曲)は,

なんとも洗練され過ぎていて,

去勢された感を禁じ得なかったってわけ笑。

いや,

今も気持ちは変わらないんだけど,

奏者に人を得れば,

なかなかに聴き応えがある気がする。

僕の中で最高なのは,

ゲルギエフ/マリインスキー劇場管。

微に入り細を穿った表現で,

曲想に合わせてテンポや音色が千変万化。

退屈する場面は皆無だし,

始めて作品の魅力が伝わったってところも多いですね。

しかも,

予想外の表情が飛び出して息もつかせない。

作品が得をする"名盤の鑑"の1つです。

ところで,

ゲルギエフにとっては3度目の録音なんだけど,

2度目のウィーン・フィルを振ったヤツは微妙なんです。

(1度目は未聴)

何て言うか,

ウィーン・フィルって指揮者の色に100%染まる事がない団体だから。

ゲルギエフの濃厚な音楽が出切っていない気がする。

(当然,ウィーン・フィルの魅力って言う付加価値があるんだけど…)

なので,

僕の中での次点は,

フェドセーエフ/モスクワ放送響かな。

部分的にはゲルギエフより面白い。

参考

ムソルグスキー(ラヴェル編):組曲「展覧会の絵」

ゲルギエフ指揮マリインスキー劇場管

2014年録音

[MARIINSKY]