12月某日。母の命日のお墓参り。そのあと高校までご縁のあった明石を散歩した。明石城・明石公園・天文科学館・柿本神社。どこを歩いても懐かしい思い出がコンコンと湧いてくる😊小学校の写生大会明石城。中学校の体力測定、クロスカントリー。高校の帰り道遠回り公園デート。体力勝負の坂道登校。母と姉とよく行った魚の棚商店。

来年は明石城築城400年。イベントがあるらしい。

天守閣はなくて2つの櫓がある。公開月には見学ができる。

活気があってにぎやかな魚の棚商店街

ランチ。お目当ての玉子焼き屋さんが大行列で、魚の棚の穴子専門店直営の店であなご丼をいただいた。炭焼きあなごは明石の美味。今回はこっちにしてよかった(^^)

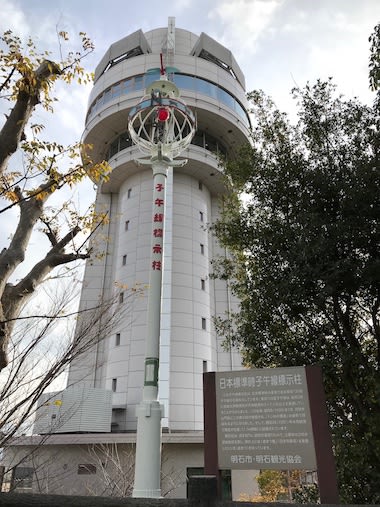

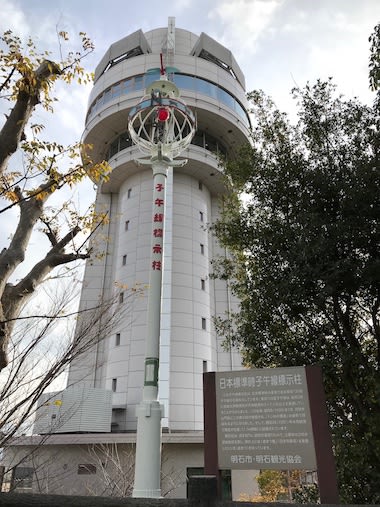

明石天文科学館。東経135度、子午線のまち。線上に立ってみた。

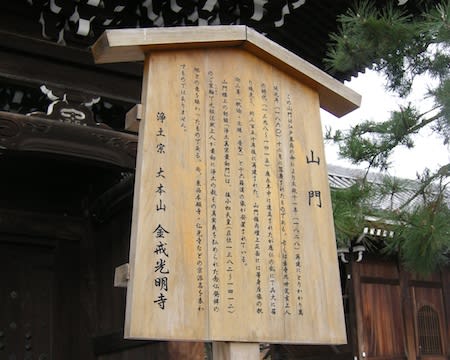

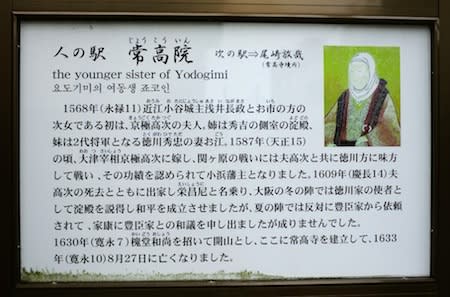

柿本神社。御祭神は柿本人麿。

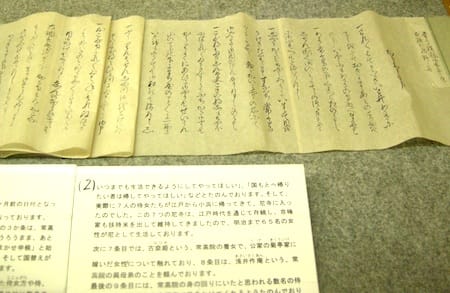

1664年以前からある亀の水。写真を撮っている間にも近所の人たちが汲んで持ち帰っていた。

天文科学館と柿本神社の間に立つと明石海峡大橋が見える。

来年は明石城築城400年。イベントがあるらしい。

天守閣はなくて2つの櫓がある。公開月には見学ができる。

活気があってにぎやかな魚の棚商店街

ランチ。お目当ての玉子焼き屋さんが大行列で、魚の棚の穴子専門店直営の店であなご丼をいただいた。炭焼きあなごは明石の美味。今回はこっちにしてよかった(^^)

明石天文科学館。東経135度、子午線のまち。線上に立ってみた。

柿本神社。御祭神は柿本人麿。

1664年以前からある亀の水。写真を撮っている間にも近所の人たちが汲んで持ち帰っていた。

天文科学館と柿本神社の間に立つと明石海峡大橋が見える。