<第2章> 「PTA問題」とは何か。

〔第2回〕 ライオンと教科書 (その1)

【1】アニメ 『3月のライオン』

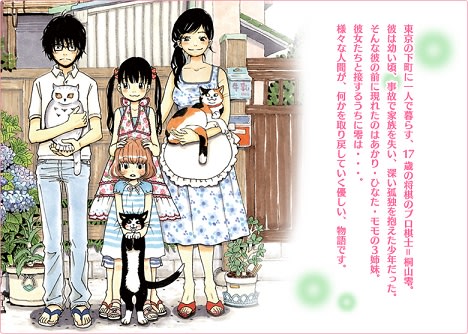

昨年秋にはじまったテレビ・アニメ『3月のライオン』は、羽海野チカによる将棋を題材としたマンガ原作を脚色、高校へ通う17歳・プロ棋士の物語です。

主人公・桐山零(れい)は幼いころ交通事故で家族を失い、父の友人である棋士に内弟子として引き取られ15歳で将棋のプロ棋士になるのですが、実子との軋轢もあって独り暮らしを始め1年遅れで高校に編入します。でも周囲に溶け込めず校内で孤立し将棋の対局においても不調が続くのです。

自らの境遇を「停滞している」と感じていた零は、ある夜、銀座の店で知人に酔いつぶされ道端に倒れ寝込んでいたところを通りがかったその店のホステス・川本あかりに介抱されたことをきっかけに、この女性の姉妹と出会い夕食をともにするなど交流をもつようになります――。

これまで将棋や囲碁の世界を描いた物語やアニメなど数多くの作品があるのですが、現在、NHKで毎週土曜日午後11時台に放映されている『3月のライオン』は、題名はもとより登場人物のキャラクター、作画、音楽など従来のアニメと異なる内容で毎週末、録画して観ています。

プロ棋士の物語ですから当然、対局場面の描写は緻密なのですが、『3月のライオン』では主人公・零の対局過程や対人関係の内面性に深く入り込んだ心理描写に鋭いものがあります。放映当初、プロローグのタイトルバックに零が水中深く沈みもがくシーンが彼の心情を表していました。でも今年に入り新たなシリーズになって、この冒頭のシーンは少し華やかな内容へと入れ替わっています(⇒オープニングテーマ「さよならバイスタンダー」歌:YUKI)。

■プロ棋士の世界については最近、対局中に将棋ソフトを不正に使った疑いで日本将棋連盟は三浦弘行九段を一時、出場停止処分としたことでクローズアップされました。このことで連盟が設けた調査委員会が先月、「証拠はなかった」という結論を出し結果的に谷川浩司会長は責任を感じ任期の途中で会長を辞任しました。

ところで、この一連の騒動のなか三浦弘行九段は将棋のタイトル戦「竜王戦」の挑戦者の権利が出場停止処分となったことで、注目されたのがタイトル戦で得たであろう賞金数千万円の補償の行方です。将棋界で対局料や賞金収入が1千万円を超えるのはプロ棋士の約1割といわれていますが、大半の棋士は年収1千万円以下で新人や大半の棋士の収入は300万円から400万円とか。プロ棋士になっても勝てなければ収入は若いサラリーマン並みです。それだけにプロ野球選手並みの厳しい世界でもありますね。

『3月のライオン』の主人公・零は階級に応じて対局に勝ち進むと、毎月銀行に一定の金額が振り込まれるそうで、零の通う高校の担任教師が「俺より収入が多いのじゃないか」と語るシーンが印象的でした。

零はこの収入をもとに都内下町の大きな河の側に建つ高層マンションの一室に独り住み、日々棋譜の研究を行っています。遊びに出かけることもなく、日頃は冷蔵庫に買い置きした粗末な食糧で食いつなぐだけの生活で、当初カーテンもなく朝陽に眩い思いをしていました。それでも川本あかりの自宅に招かれ姉妹らと食事をともにするなかで家族の温かさを知るのです。また、様々な人々と関わることで、少しずつ零の心境に変化が生じていきます。

■登場人物のなかでユニークな存在なのが棋士・二海堂晴信。零とは幼少期から子供将棋で対局を重ね、二海堂は零に対し<心友>であり<終生のライバル>を自称するのですが、零本人からすればやや迷惑気味なのが面白いですね。富裕な良家の子息ながら幼い頃から腎臓を患っている影響でふくよかな体型をしており、常に健康に不安を抱えています。そんなことで体調の悪化から持久戦に耐え切れぬ事態にあうこともあります。この二海堂晴信のモデルとされるのが、夭折した村山聖といわれています。

――村山聖(さとし)は1969年生まれ。森信雄七段門下で「羽生世代」と呼ばれる棋士のひとりです。5歳のとき、腎臓の難病「ネフローゼ症候群」を患い小学5年生まで長期間入院し院内学級で過ごしたのですが、入院中に父から将棋を教わり没頭しています。将棋教室に通い10歳でアマチュア4段を認定され、その後、1982年に中学生将棋名人戦でベスト8に入り、プロ棋士を目指しています。

大阪の森信雄を師匠とし奨励会を受験、合格。1986年11月にプロデビュー。奨励会入会からプロ入りまで2年11ヵ月は、谷川浩司や羽生善治をも超える異例のスピードでした。風貌のイメージともあわせ、「怪童丸」の異称で呼ばれるようになっています。

1990年10月には「第13回若獅子戦決勝」で佐藤康光を破り棋戦初優勝。92年度「第42期王将戦の挑戦者」として93年1月から谷川浩司王将と七番勝負を戦う。一方で順位戦では好成績を収め2年連続昇級で93年春、B級1組へ昇級しています。97年「竜王戦」で羽生と対戦し通算対戦成績を6勝6敗としていますが、この頃から体調が悪化し脱力感や血尿に悩まされるなどして持ち時間の長い順位戦では成績が振いませんでした。

98年春、癌の再発・転移が見つかり、同年3月、最後の対局を5戦全勝で終えて将棋対局の場から離れ、広島大学病院で8月8日に29歳で死去。

――「29歳の若さで早世した棋士・村山聖の人生は彗星のようだ」。昨年秋に公開された映画『聖の青春』の紹介記事には、このような書き出しで始まっています。

主演・村山聖役に松山ケンイチが体重を20キロも以上も増量して、「ライバル棋士とは違う時間軸の中で生き急ぐ切迫感」(記事)を演じています。村山聖が最後の対局となった「NHK杯」の場面で、相手の羽生善治役には東出昌大が熱演しています。

■NHKアニメ『3月のライオン』のキャッチコピーは、「これは、さまざまな人間が何かを取り戻していく、優しい物語。そして、戦いの物語」と。<戦いの物語>とは対局の戦いであるとともに、己自身との戦いの物語でもあるのでしょうか。

――表題の「3月のライオン」とはイギリスの諺、「3月は獅子のようにやって来て、羊のように去っていく」(3月は荒々しい気候とともに始まり、穏やかな気候で終わる)から引用されています。また、プロ棋士にとって3月は順位戦の結果の出る時期であり「進退の掛かった棋士はライオンのようになる」という暗喩も込められているようです。

【2】教科書『世界史』のころ (上)

どうも私の精神構造は、いつものことながら<年末年始>がいけない。例年、夏・お盆を過ぎると「今年も残すとこ4ヵ月か…」などと陽の陰った夕空を仰ぎ見る頃から怪しくなる。まぁね。日頃から能天気に生きている身にとっては日時の経過はさして気にならないのですが、日々の生活の重ね着がやがて月となって、月を重ねて一年が過ぎてゆくというわけさ。

年末は、どうでもよい仕事に追いまくられているのか日常のあれこれに追い込まれているのか判然としないまま、ついに晦日を迎えて録り溜めたDVDに手を伸ばしあれこれを消化していると、脳ミソの裏手で誰かが手招きをする…はてな誰かが私を呼んでいる。

数少ないガールフレンドのひとりA子は元カレとヨリを戻してゴロニャンの仲だし、B美は「再婚相手が見つかったの~」とサッサと東京へ行ってしまうし…。C恵はとにかく孫の子守で忙しい――そうかよ、そうかよ。オレはクリスマスケーキなんぞ要らないぞ、ん。…なんぞと考えていたら誘う人がいて、何故だか片田舎の教会のクリスマスミサへ出向くことになってしまってね。日頃から信心深いわけではなし、何か悔い改めることもなし。まぁ~強いていえばミサの終わったあとのパーティ目的かな。フム。

■あ。それでね、脳ミソの裏手で誰かが手招きをする…気配を感じて振り向くと誰もいない。「な~んだ気のせいか」と思って再びDVDの画面に戻っていたら、やはり脳ミソの奥の方に黒い影を感じてね。そうしたらハッキリと脳ミソの、ちょうど前頭葉の付近にクッキリと現れたのさ。「ブログ」とね。

そりゃ~心臓は止まるわね。DVD画面は暗くなるし。。。私のなかでは本欄の記述は、すでに<第3章>の終局まで進んでいたのに~現実の画面は<第2章>の始まりで止まっていますね。他人事ではないぞな、もし。…おかしい。実におかしい。これはきっと<シュールな彼女>のせいだ、と。

――それじゃ本欄をすぐさま記述する作業に入るかといえば、そうはいかない。とりあえず懸案の押入れの整理を始めることにしました。

大晦日から正月にかけて押入れの中を覗きこんでガサゴソやっているうちに、つい<パンドラの箱>ならぬ代々木高校時代のガラクタ一式を詰め込んだ段ボール箱を開けたのが間違いで、ヘビや獣やオナゴからもらった仮面の紐や捨てたはずの自分の頭蓋骨がコロンと現われたり、ね。収拾がつかなくなったのですわ。

<パンドラの箱>からは最後に「希望」が出てくるという話ですが、希望どころか「失望」しか出てこない。「そろそろこの段ボール箱、捨てようかな」と考えたところに現われたのが、『世界史』の教科書サ。

そうだ、思い出した。この『世界史』を段ボール箱に入れた日、あの新聞配達所を退店する日のことを。――高校は卒業したものの、いまだ自分の生き方はもとより就職先も決めず住まいも決めないまま、とりあえず知人のアパートへ寄宿することだけを頼りに、たいした荷物はなく整理していると、高校で使った教科書やノートの幾つかを手にして「せめて一冊くらい残しておくか」と思ったわけさ。

さて、何を残すか。英語や数学は相手が嫌がっているようだしぃ~。そんな気持ちを察してか、私をジッと見詰めていた『世界史』一冊を段ボール箱に仕舞い込んだというわけね。

■『世界史』を手に裏表紙をめくると、自筆で「代々木高校第二学年」と自分の名前が記入されています。奥付を見ると「昭和42年3月15日 4版発行」と記載されているので、1967年春に購入し2学年に進級した新学期から使っていたことになります。

黄ばんだページをめくると、意外なことに赤線や書き込みが散見されるではないですか。「あら?ミツマメ青年はズル休ばかりしていたかと思ったら、少しはやる気を出していたのか~」と妙に感心してしまいました。93頁に「9月30日」の日付が記入されているので、この箇所は2学期の授業で学んだのでしょう。

この『世界史』を担当された男性教師は年配の小柄な方で、歩く姿は背筋をまっすぐに矍鑠とした趣がありました。授業中は机を前に座ったまま教科書を読み上げる形で、歴史の流れ用語の解説を行われていました。どちらかといえば学者然とした姿は、大学の講義を受ける感じでした。

ある日の授業で教師は教科書を閉じ、何を思われたのか「世界で最も音律の美しい言語は中国語です」と言われて、ある文献を手に中国語で高らかと読み上げられました。どこで語学を学ばれたのでしょうか。今にして思えば漢詩だったのかもしれませんが、中国語の意味は解らぬまま、その音律の美しさに聞き惚れていました。

後年、社会にでて30歳代に出会った職場の上司が60歳代の方で、戦前から戦中にかけて日本の国策大学として中国に開設した東亜同文書院大学出身者でした。夜、仕事の終わらぬまま事務所に残っていると千円札一枚を渡され「酒を買ってこい」というわけです。焼酎を呑みかわし酒に酔うと大学の寮生活での出来事や、「寮内では日本語は一切使うことはできず、ひとりの先輩について全て中国語で生活した」といったことを延々と語っていました。

さらに興にのると京劇の一節をアカペラで歌い始めるわけで、聞かされる側としては辟易するのですが、その中国語の発音の正確さや音律の美しさは『世界史』担当教師の語りと重なっていました。ひょっとしたら教師は、東亜同文書院大学の出身者であったのかもしれません。――そんなことを『世界史』を手にして思いを馳せるのです。 (⇒この項つづく)

〔第2回〕 ライオンと教科書 (その1)

【1】アニメ 『3月のライオン』

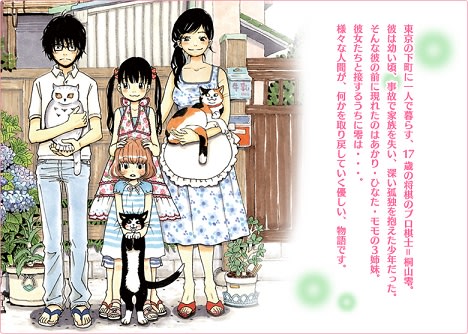

昨年秋にはじまったテレビ・アニメ『3月のライオン』は、羽海野チカによる将棋を題材としたマンガ原作を脚色、高校へ通う17歳・プロ棋士の物語です。

主人公・桐山零(れい)は幼いころ交通事故で家族を失い、父の友人である棋士に内弟子として引き取られ15歳で将棋のプロ棋士になるのですが、実子との軋轢もあって独り暮らしを始め1年遅れで高校に編入します。でも周囲に溶け込めず校内で孤立し将棋の対局においても不調が続くのです。

自らの境遇を「停滞している」と感じていた零は、ある夜、銀座の店で知人に酔いつぶされ道端に倒れ寝込んでいたところを通りがかったその店のホステス・川本あかりに介抱されたことをきっかけに、この女性の姉妹と出会い夕食をともにするなど交流をもつようになります――。

これまで将棋や囲碁の世界を描いた物語やアニメなど数多くの作品があるのですが、現在、NHKで毎週土曜日午後11時台に放映されている『3月のライオン』は、題名はもとより登場人物のキャラクター、作画、音楽など従来のアニメと異なる内容で毎週末、録画して観ています。

プロ棋士の物語ですから当然、対局場面の描写は緻密なのですが、『3月のライオン』では主人公・零の対局過程や対人関係の内面性に深く入り込んだ心理描写に鋭いものがあります。放映当初、プロローグのタイトルバックに零が水中深く沈みもがくシーンが彼の心情を表していました。でも今年に入り新たなシリーズになって、この冒頭のシーンは少し華やかな内容へと入れ替わっています(⇒オープニングテーマ「さよならバイスタンダー」歌:YUKI)。

■プロ棋士の世界については最近、対局中に将棋ソフトを不正に使った疑いで日本将棋連盟は三浦弘行九段を一時、出場停止処分としたことでクローズアップされました。このことで連盟が設けた調査委員会が先月、「証拠はなかった」という結論を出し結果的に谷川浩司会長は責任を感じ任期の途中で会長を辞任しました。

ところで、この一連の騒動のなか三浦弘行九段は将棋のタイトル戦「竜王戦」の挑戦者の権利が出場停止処分となったことで、注目されたのがタイトル戦で得たであろう賞金数千万円の補償の行方です。将棋界で対局料や賞金収入が1千万円を超えるのはプロ棋士の約1割といわれていますが、大半の棋士は年収1千万円以下で新人や大半の棋士の収入は300万円から400万円とか。プロ棋士になっても勝てなければ収入は若いサラリーマン並みです。それだけにプロ野球選手並みの厳しい世界でもありますね。

『3月のライオン』の主人公・零は階級に応じて対局に勝ち進むと、毎月銀行に一定の金額が振り込まれるそうで、零の通う高校の担任教師が「俺より収入が多いのじゃないか」と語るシーンが印象的でした。

零はこの収入をもとに都内下町の大きな河の側に建つ高層マンションの一室に独り住み、日々棋譜の研究を行っています。遊びに出かけることもなく、日頃は冷蔵庫に買い置きした粗末な食糧で食いつなぐだけの生活で、当初カーテンもなく朝陽に眩い思いをしていました。それでも川本あかりの自宅に招かれ姉妹らと食事をともにするなかで家族の温かさを知るのです。また、様々な人々と関わることで、少しずつ零の心境に変化が生じていきます。

■登場人物のなかでユニークな存在なのが棋士・二海堂晴信。零とは幼少期から子供将棋で対局を重ね、二海堂は零に対し<心友>であり<終生のライバル>を自称するのですが、零本人からすればやや迷惑気味なのが面白いですね。富裕な良家の子息ながら幼い頃から腎臓を患っている影響でふくよかな体型をしており、常に健康に不安を抱えています。そんなことで体調の悪化から持久戦に耐え切れぬ事態にあうこともあります。この二海堂晴信のモデルとされるのが、夭折した村山聖といわれています。

――村山聖(さとし)は1969年生まれ。森信雄七段門下で「羽生世代」と呼ばれる棋士のひとりです。5歳のとき、腎臓の難病「ネフローゼ症候群」を患い小学5年生まで長期間入院し院内学級で過ごしたのですが、入院中に父から将棋を教わり没頭しています。将棋教室に通い10歳でアマチュア4段を認定され、その後、1982年に中学生将棋名人戦でベスト8に入り、プロ棋士を目指しています。

大阪の森信雄を師匠とし奨励会を受験、合格。1986年11月にプロデビュー。奨励会入会からプロ入りまで2年11ヵ月は、谷川浩司や羽生善治をも超える異例のスピードでした。風貌のイメージともあわせ、「怪童丸」の異称で呼ばれるようになっています。

1990年10月には「第13回若獅子戦決勝」で佐藤康光を破り棋戦初優勝。92年度「第42期王将戦の挑戦者」として93年1月から谷川浩司王将と七番勝負を戦う。一方で順位戦では好成績を収め2年連続昇級で93年春、B級1組へ昇級しています。97年「竜王戦」で羽生と対戦し通算対戦成績を6勝6敗としていますが、この頃から体調が悪化し脱力感や血尿に悩まされるなどして持ち時間の長い順位戦では成績が振いませんでした。

98年春、癌の再発・転移が見つかり、同年3月、最後の対局を5戦全勝で終えて将棋対局の場から離れ、広島大学病院で8月8日に29歳で死去。

――「29歳の若さで早世した棋士・村山聖の人生は彗星のようだ」。昨年秋に公開された映画『聖の青春』の紹介記事には、このような書き出しで始まっています。

主演・村山聖役に松山ケンイチが体重を20キロも以上も増量して、「ライバル棋士とは違う時間軸の中で生き急ぐ切迫感」(記事)を演じています。村山聖が最後の対局となった「NHK杯」の場面で、相手の羽生善治役には東出昌大が熱演しています。

■NHKアニメ『3月のライオン』のキャッチコピーは、「これは、さまざまな人間が何かを取り戻していく、優しい物語。そして、戦いの物語」と。<戦いの物語>とは対局の戦いであるとともに、己自身との戦いの物語でもあるのでしょうか。

――表題の「3月のライオン」とはイギリスの諺、「3月は獅子のようにやって来て、羊のように去っていく」(3月は荒々しい気候とともに始まり、穏やかな気候で終わる)から引用されています。また、プロ棋士にとって3月は順位戦の結果の出る時期であり「進退の掛かった棋士はライオンのようになる」という暗喩も込められているようです。

【2】教科書『世界史』のころ (上)

どうも私の精神構造は、いつものことながら<年末年始>がいけない。例年、夏・お盆を過ぎると「今年も残すとこ4ヵ月か…」などと陽の陰った夕空を仰ぎ見る頃から怪しくなる。まぁね。日頃から能天気に生きている身にとっては日時の経過はさして気にならないのですが、日々の生活の重ね着がやがて月となって、月を重ねて一年が過ぎてゆくというわけさ。

年末は、どうでもよい仕事に追いまくられているのか日常のあれこれに追い込まれているのか判然としないまま、ついに晦日を迎えて録り溜めたDVDに手を伸ばしあれこれを消化していると、脳ミソの裏手で誰かが手招きをする…はてな誰かが私を呼んでいる。

数少ないガールフレンドのひとりA子は元カレとヨリを戻してゴロニャンの仲だし、B美は「再婚相手が見つかったの~」とサッサと東京へ行ってしまうし…。C恵はとにかく孫の子守で忙しい――そうかよ、そうかよ。オレはクリスマスケーキなんぞ要らないぞ、ん。…なんぞと考えていたら誘う人がいて、何故だか片田舎の教会のクリスマスミサへ出向くことになってしまってね。日頃から信心深いわけではなし、何か悔い改めることもなし。まぁ~強いていえばミサの終わったあとのパーティ目的かな。フム。

■あ。それでね、脳ミソの裏手で誰かが手招きをする…気配を感じて振り向くと誰もいない。「な~んだ気のせいか」と思って再びDVDの画面に戻っていたら、やはり脳ミソの奥の方に黒い影を感じてね。そうしたらハッキリと脳ミソの、ちょうど前頭葉の付近にクッキリと現れたのさ。「ブログ」とね。

そりゃ~心臓は止まるわね。DVD画面は暗くなるし。。。私のなかでは本欄の記述は、すでに<第3章>の終局まで進んでいたのに~現実の画面は<第2章>の始まりで止まっていますね。他人事ではないぞな、もし。…おかしい。実におかしい。これはきっと<シュールな彼女>のせいだ、と。

――それじゃ本欄をすぐさま記述する作業に入るかといえば、そうはいかない。とりあえず懸案の押入れの整理を始めることにしました。

大晦日から正月にかけて押入れの中を覗きこんでガサゴソやっているうちに、つい<パンドラの箱>ならぬ代々木高校時代のガラクタ一式を詰め込んだ段ボール箱を開けたのが間違いで、ヘビや獣やオナゴからもらった仮面の紐や捨てたはずの自分の頭蓋骨がコロンと現われたり、ね。収拾がつかなくなったのですわ。

<パンドラの箱>からは最後に「希望」が出てくるという話ですが、希望どころか「失望」しか出てこない。「そろそろこの段ボール箱、捨てようかな」と考えたところに現われたのが、『世界史』の教科書サ。

そうだ、思い出した。この『世界史』を段ボール箱に入れた日、あの新聞配達所を退店する日のことを。――高校は卒業したものの、いまだ自分の生き方はもとより就職先も決めず住まいも決めないまま、とりあえず知人のアパートへ寄宿することだけを頼りに、たいした荷物はなく整理していると、高校で使った教科書やノートの幾つかを手にして「せめて一冊くらい残しておくか」と思ったわけさ。

さて、何を残すか。英語や数学は相手が嫌がっているようだしぃ~。そんな気持ちを察してか、私をジッと見詰めていた『世界史』一冊を段ボール箱に仕舞い込んだというわけね。

■『世界史』を手に裏表紙をめくると、自筆で「代々木高校第二学年」と自分の名前が記入されています。奥付を見ると「昭和42年3月15日 4版発行」と記載されているので、1967年春に購入し2学年に進級した新学期から使っていたことになります。

黄ばんだページをめくると、意外なことに赤線や書き込みが散見されるではないですか。「あら?ミツマメ青年はズル休ばかりしていたかと思ったら、少しはやる気を出していたのか~」と妙に感心してしまいました。93頁に「9月30日」の日付が記入されているので、この箇所は2学期の授業で学んだのでしょう。

この『世界史』を担当された男性教師は年配の小柄な方で、歩く姿は背筋をまっすぐに矍鑠とした趣がありました。授業中は机を前に座ったまま教科書を読み上げる形で、歴史の流れ用語の解説を行われていました。どちらかといえば学者然とした姿は、大学の講義を受ける感じでした。

ある日の授業で教師は教科書を閉じ、何を思われたのか「世界で最も音律の美しい言語は中国語です」と言われて、ある文献を手に中国語で高らかと読み上げられました。どこで語学を学ばれたのでしょうか。今にして思えば漢詩だったのかもしれませんが、中国語の意味は解らぬまま、その音律の美しさに聞き惚れていました。

後年、社会にでて30歳代に出会った職場の上司が60歳代の方で、戦前から戦中にかけて日本の国策大学として中国に開設した東亜同文書院大学出身者でした。夜、仕事の終わらぬまま事務所に残っていると千円札一枚を渡され「酒を買ってこい」というわけです。焼酎を呑みかわし酒に酔うと大学の寮生活での出来事や、「寮内では日本語は一切使うことはできず、ひとりの先輩について全て中国語で生活した」といったことを延々と語っていました。

さらに興にのると京劇の一節をアカペラで歌い始めるわけで、聞かされる側としては辟易するのですが、その中国語の発音の正確さや音律の美しさは『世界史』担当教師の語りと重なっていました。ひょっとしたら教師は、東亜同文書院大学の出身者であったのかもしれません。――そんなことを『世界史』を手にして思いを馳せるのです。 (⇒この項つづく)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます