<第2章> 「PTA問題」とは何か。

〔第1回〕 「PTA解散」記事がもたらしたもの

夏休みも残り少なくなった8月16日の朝。朝刊を配り終えて新聞店内をウロついていましたら、「電話だ~」の声。受話器をとると、この春の卒業生の声で「おい。今朝の新聞に代々木のPTAが解散した記事が載ってるぞ。やったな!」というものでした。その声を聞きながら、私は内心「早かったな」と一言つぶやいたことを今でもハッキリ覚えています。

卒業生が電話で「…やったな!」と語ったのも、彼は前年以来、私たち在校生(下級生)とともに学内問題に取り組んでいた一人であったので「PTA問題」への関心は高く、彼らとは卒業後も時折会って協議していた関係で、PTAが解散したことを喜んでいたのでしょう。しかし、私は内心「早かったな」とつぶやいたように、「PTA解散」は何ら問題の解決にはなっていないことに気付いていたのです。

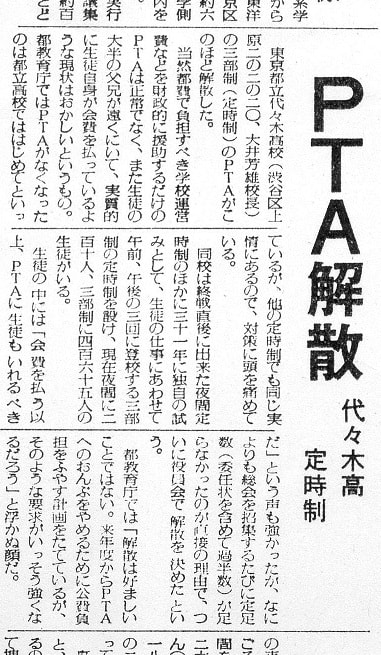

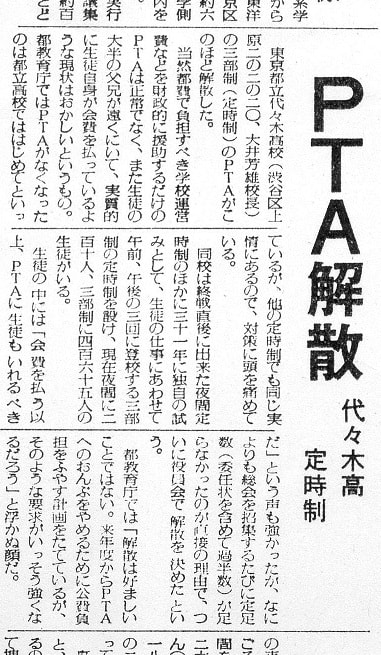

この記事が掲載された新聞は当店で扱っていなかったので、さっそく近くの駅売店へ買いに行きました。紙面を開くと都内版の左下に『PTA解散 代々木高定時制』の大きな見出しが飛び込んできました。「東京都立代々木高校の三部制(定時制)のPTAがこのほど解散した」との書き出しで、本校のPTA解散の理由と都教育庁のコメントが簡潔に記載されていました。

この『PTA解散』の記事について、さっそく数名の学友と教師に電話して真相を確かめたのですが、PTAの当事者である教師すら「心当たりがない」とのこと。この間、学内で「PTA問題」に取組んでいた生徒有志にとって『PTA解散』記事は突然のことであり、いったい何時どの段階で一方的に「PTA解散」が決まったのか…。疑問や課題のあれこれが膨らむばかりです。

――記事冒頭に、「当然都費で負担すべき学校運営費などを財政的に援助するだけのPTAは正常ではなく、また生徒の大半の父兄が遠くにいて、実質的に生徒自身が会費を払っているような現状はおかしいというもの」と記述されています。まず、ここでいう「…現状はおかしいというもの」とまとめていますが、末尾に「現状はおかしい」と誰が指摘したのか、ということです。

この記事は、都の教育庁が独自に記者発表したものか、代々木高校の学校関係者(校長など)もしくはPTA役員が同席していたのか不明ですが、この間、「学校運営費などを財政的に援助するだけのPTAは正常ではない」ことや、「生徒の大半の父兄が遠くにいて、実質的に生徒自身が会費を払っている」ことの、「現状はおかしい」と指摘していったのは他ならぬ私たち生徒だったわけです。

東京都は、「当然、都費で負担すべき学校運営費など」財政的に援助すべきところを「生徒自身が会費を払っている」ことを知っていたのです。――このことを東京都から引き出せたことは、「PTA問題」に取り組んできた生徒にとって一定の成果だといえるのでしょうが、「PTAを解散」することで結果的に問題の本質を曖昧にしてしまった――私が内心「早かったな」とつぶやいたことの真意です。

記事後半には、「…総会を招集するたびに定足数(委任状を含む過半数)が足りなかったのが直接の理由で解散を決めた」と記述されています。ここには二つの理由があります。ひとつは他ならぬ、PTAの構成員であるはずの「生徒の大半の父兄が遠くにいて」、総会出席の委任状は生徒自らが書かざるをえない現状。また、私たち生徒が「PTA問題」を全校的に継続して提起していったことに対する、多数の生徒による「委任状提出拒否」の回答でもあった、というべきでしょう。

ところで、この『PTA解散』の記事に関する反響は思った以上に大きく、夏休みが明け二学期が始まって定時制高校生の記録映画『奪還そして解放』の関係者や、「全都定時制高校共闘会議」(定共闘)結成準備メンバーなど他校の定時制高校生と会う機会があると、皆が皆、私の前にやってきて「代々木はスゲーよな~。PTA、粉砕したんだからなぁ!」と口々に言います。でも私はちっとも嬉しくはないし歓迎される程のこともないと内心思い、顔では笑いながら憮然とした態度を取っていました。

――高校卒業から十数年が経って、その頃には地方都市へ移り住んでいましたが、時折、仕事や個人的な用事で上京する機会がありました。あるとき久々に叔母を訪ねていくと高校生の年齢に達した息子、私にとっては従兄弟にあたるのですが、彼が私の顔を見るなり「みっちゃんの通っていた代々木高校へ友達が入学したのだけどサ、『PTAがないんだ』と言って、笑っていたよ」と笑いながら話しかけてきました。「みっちゃん」とは叔母が私を呼ぶときの愛称なのですが、イトコは何かにつけ私を「みっちゃん」と呼びます。

「友達が『PTAがないんだ』と言っていた」――それを聞いて閉ざしていた扉を無理やり抉じ開けられた思いがしたのか、私の背中に冷たいものが走り「なんだ。結局のところPTAは再建されなかったのか」と思ったものです。でもイトコに向かっては何も言うことができず、ただニヤけた薄笑いを浮かべていたと思います。

■都立代々木高校<三部制>の「PTAが何故、解散したのか」その経緯、「PTA問題」と「PTA闘争」はどのように異なるのか。すでに40数年が経過しているのですが、当時、これらの問題に関わっていた一人として問題の本質と事実関係を述べてみましょう。

ただ、この代々木高校<三部制>における「PTA解散」に至った経緯には、単に本校だけの問題ではなく、一歩踏み込んでいくと若年労働者の就労環境や定時制高校生の置かれていた立場。また、様々な矛盾を抱えたまま1960年代当時の経済が急速に発展していくなかでの影の部分と、安保・反戦闘争に内包された「国家権力との争闘戦」の本質にかかわる問題まで、追求せざるを得ません。――ここには、決して40数年前の問題ではなく、今日的な課題が浮びあがってきます。

〔第1回〕 「PTA解散」記事がもたらしたもの

夏休みも残り少なくなった8月16日の朝。朝刊を配り終えて新聞店内をウロついていましたら、「電話だ~」の声。受話器をとると、この春の卒業生の声で「おい。今朝の新聞に代々木のPTAが解散した記事が載ってるぞ。やったな!」というものでした。その声を聞きながら、私は内心「早かったな」と一言つぶやいたことを今でもハッキリ覚えています。

卒業生が電話で「…やったな!」と語ったのも、彼は前年以来、私たち在校生(下級生)とともに学内問題に取り組んでいた一人であったので「PTA問題」への関心は高く、彼らとは卒業後も時折会って協議していた関係で、PTAが解散したことを喜んでいたのでしょう。しかし、私は内心「早かったな」とつぶやいたように、「PTA解散」は何ら問題の解決にはなっていないことに気付いていたのです。

この記事が掲載された新聞は当店で扱っていなかったので、さっそく近くの駅売店へ買いに行きました。紙面を開くと都内版の左下に『PTA解散 代々木高定時制』の大きな見出しが飛び込んできました。「東京都立代々木高校の三部制(定時制)のPTAがこのほど解散した」との書き出しで、本校のPTA解散の理由と都教育庁のコメントが簡潔に記載されていました。

この『PTA解散』の記事について、さっそく数名の学友と教師に電話して真相を確かめたのですが、PTAの当事者である教師すら「心当たりがない」とのこと。この間、学内で「PTA問題」に取組んでいた生徒有志にとって『PTA解散』記事は突然のことであり、いったい何時どの段階で一方的に「PTA解散」が決まったのか…。疑問や課題のあれこれが膨らむばかりです。

――記事冒頭に、「当然都費で負担すべき学校運営費などを財政的に援助するだけのPTAは正常ではなく、また生徒の大半の父兄が遠くにいて、実質的に生徒自身が会費を払っているような現状はおかしいというもの」と記述されています。まず、ここでいう「…現状はおかしいというもの」とまとめていますが、末尾に「現状はおかしい」と誰が指摘したのか、ということです。

この記事は、都の教育庁が独自に記者発表したものか、代々木高校の学校関係者(校長など)もしくはPTA役員が同席していたのか不明ですが、この間、「学校運営費などを財政的に援助するだけのPTAは正常ではない」ことや、「生徒の大半の父兄が遠くにいて、実質的に生徒自身が会費を払っている」ことの、「現状はおかしい」と指摘していったのは他ならぬ私たち生徒だったわけです。

東京都は、「当然、都費で負担すべき学校運営費など」財政的に援助すべきところを「生徒自身が会費を払っている」ことを知っていたのです。――このことを東京都から引き出せたことは、「PTA問題」に取り組んできた生徒にとって一定の成果だといえるのでしょうが、「PTAを解散」することで結果的に問題の本質を曖昧にしてしまった――私が内心「早かったな」とつぶやいたことの真意です。

記事後半には、「…総会を招集するたびに定足数(委任状を含む過半数)が足りなかったのが直接の理由で解散を決めた」と記述されています。ここには二つの理由があります。ひとつは他ならぬ、PTAの構成員であるはずの「生徒の大半の父兄が遠くにいて」、総会出席の委任状は生徒自らが書かざるをえない現状。また、私たち生徒が「PTA問題」を全校的に継続して提起していったことに対する、多数の生徒による「委任状提出拒否」の回答でもあった、というべきでしょう。

ところで、この『PTA解散』の記事に関する反響は思った以上に大きく、夏休みが明け二学期が始まって定時制高校生の記録映画『奪還そして解放』の関係者や、「全都定時制高校共闘会議」(定共闘)結成準備メンバーなど他校の定時制高校生と会う機会があると、皆が皆、私の前にやってきて「代々木はスゲーよな~。PTA、粉砕したんだからなぁ!」と口々に言います。でも私はちっとも嬉しくはないし歓迎される程のこともないと内心思い、顔では笑いながら憮然とした態度を取っていました。

――高校卒業から十数年が経って、その頃には地方都市へ移り住んでいましたが、時折、仕事や個人的な用事で上京する機会がありました。あるとき久々に叔母を訪ねていくと高校生の年齢に達した息子、私にとっては従兄弟にあたるのですが、彼が私の顔を見るなり「みっちゃんの通っていた代々木高校へ友達が入学したのだけどサ、『PTAがないんだ』と言って、笑っていたよ」と笑いながら話しかけてきました。「みっちゃん」とは叔母が私を呼ぶときの愛称なのですが、イトコは何かにつけ私を「みっちゃん」と呼びます。

「友達が『PTAがないんだ』と言っていた」――それを聞いて閉ざしていた扉を無理やり抉じ開けられた思いがしたのか、私の背中に冷たいものが走り「なんだ。結局のところPTAは再建されなかったのか」と思ったものです。でもイトコに向かっては何も言うことができず、ただニヤけた薄笑いを浮かべていたと思います。

■都立代々木高校<三部制>の「PTAが何故、解散したのか」その経緯、「PTA問題」と「PTA闘争」はどのように異なるのか。すでに40数年が経過しているのですが、当時、これらの問題に関わっていた一人として問題の本質と事実関係を述べてみましょう。

ただ、この代々木高校<三部制>における「PTA解散」に至った経緯には、単に本校だけの問題ではなく、一歩踏み込んでいくと若年労働者の就労環境や定時制高校生の置かれていた立場。また、様々な矛盾を抱えたまま1960年代当時の経済が急速に発展していくなかでの影の部分と、安保・反戦闘争に内包された「国家権力との争闘戦」の本質にかかわる問題まで、追求せざるを得ません。――ここには、決して40数年前の問題ではなく、今日的な課題が浮びあがってきます。