#103 京都・宇治

~なぜ 宇治は“天下一の茶どころ”になった?~

放送日:2018年5月5日(土)

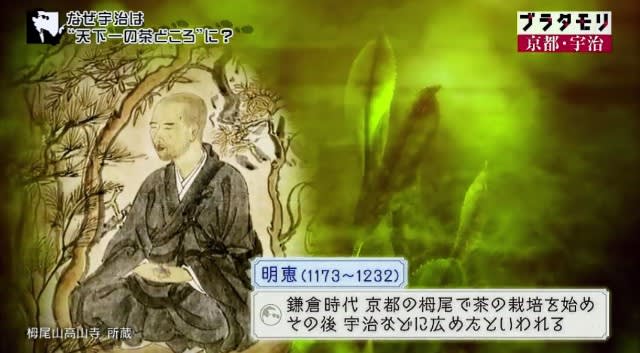

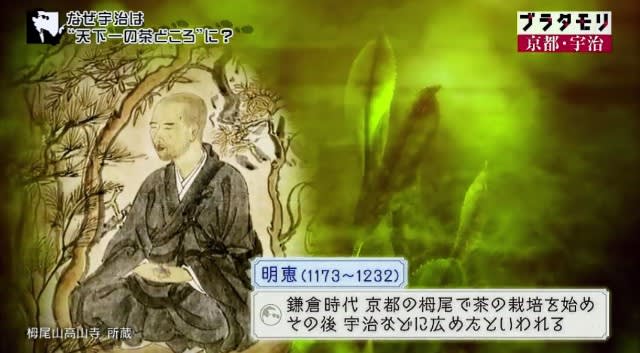

明恵 鎌倉時代に京都で栽培ご始まる

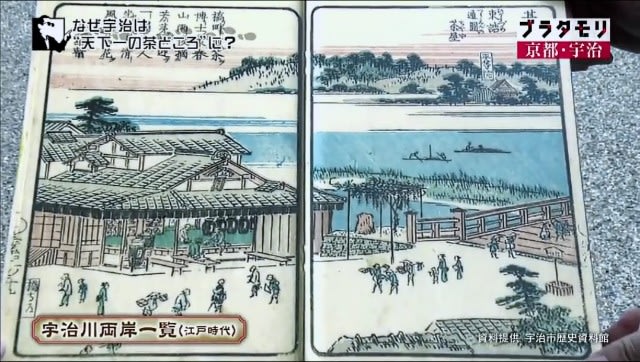

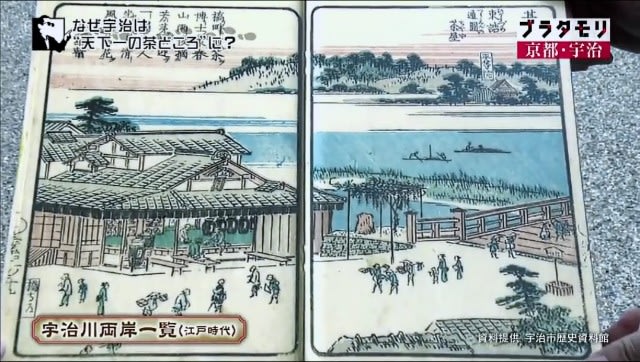

宇治川岸茶屋通圓

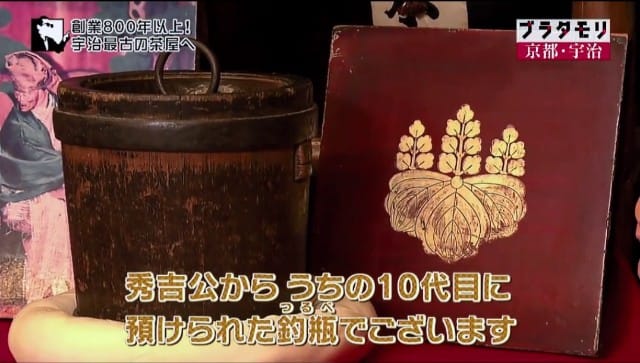

創業800年

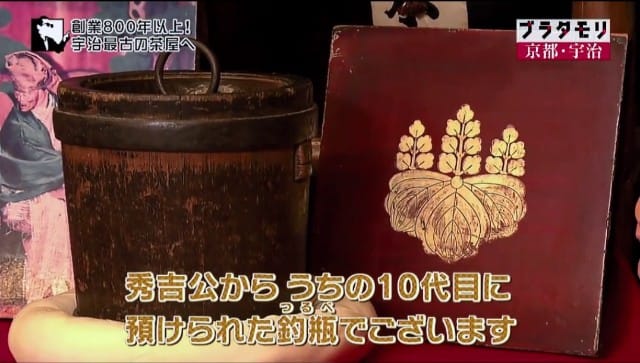

豊臣秀吉から宇治川から水をとる許可と釣瓶

一休禅師が「通圓」より彫る

宇治川とこんな位置関係だったんだ・・・。

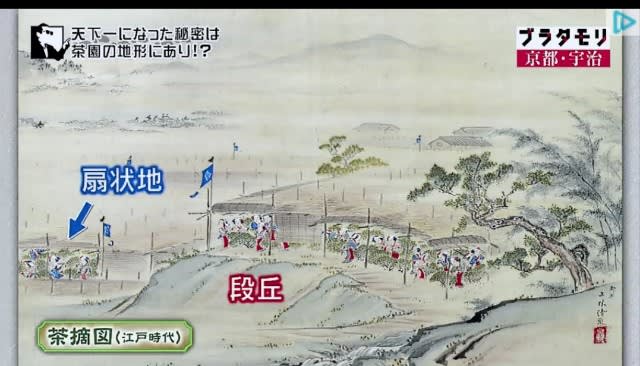

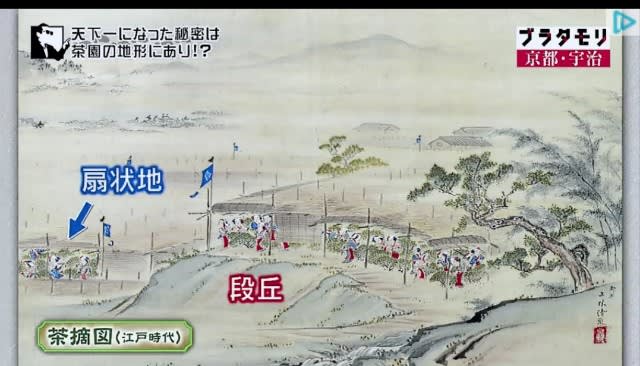

扇状地で水がわく

旨味成分テアニンができる

川ご見えない林田アナ(笑)

折居川などの河岸段丘

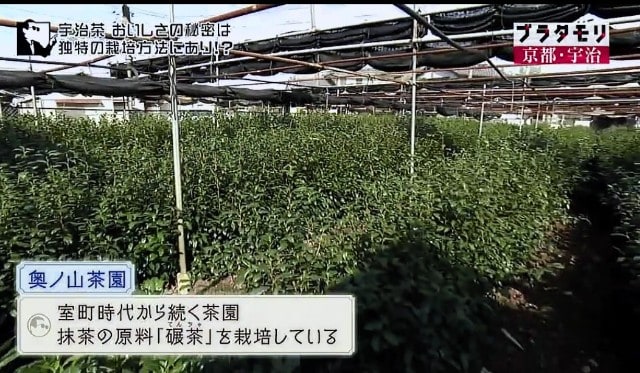

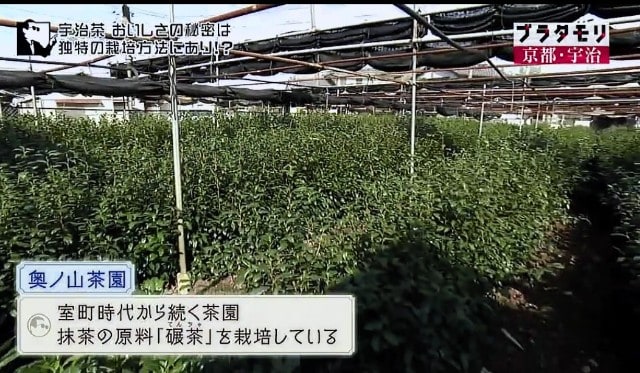

室町時代からの奥ノ山茶園

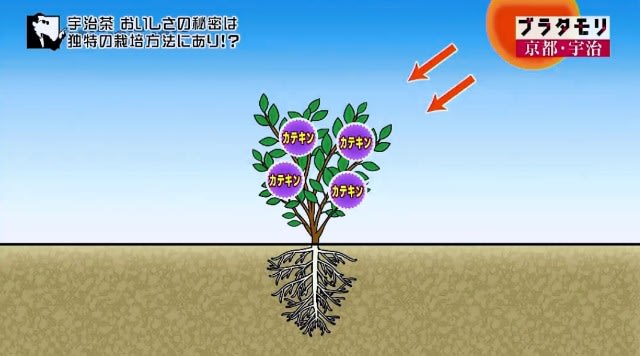

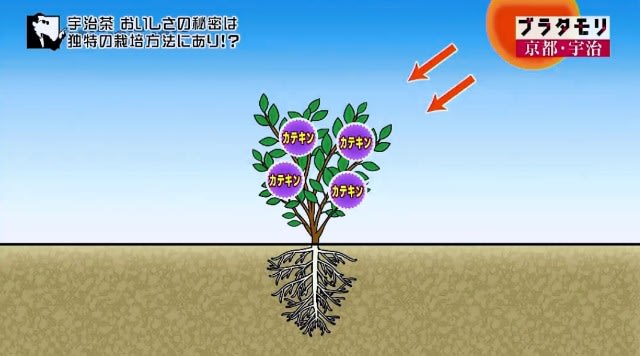

カテキンの生成をおさえるために覆下栽培

扇状地のお茶は旨味が多く、段丘上のお茶は香りが高い

茶師がブレンド

★★★★★

NHK公式ホームページより

ブラタモリ、京都の宇治へ!

宇治といえば、なんといってもお茶。高級抹茶の産地として鎌倉時代からの伝統を守り続ける「お茶どころ」です。しかも国宝・平等院鳳凰堂や『源氏物語』の舞台としても知られる、風光明媚な観光地でもあります。京の都からほど近い宇治が、お茶で天下に名を知られるようになった理由を、タモリさんがブラブラ歩きながら解き明かします。

旅の始まりは、町の中心を流れる宇治川のほとり。800年の歴史を誇るお宝いっぱいの茶屋で、まずは抹茶を一服!そのお味は?

続いては、宇治のシンボル・平等院鳳凰堂へ。10円硬貨でもおなじみの国宝の美しい建物ではなく、その前に広がる池に、宇治がお茶の産地になった秘密が隠されていた・・・ってどういうことでしょう?

町なかを歩くタモリさんが発見した「見えない川」とお茶の関係とは?

室町時代の将軍がお墨付きを与えた茶畑に潜入!宇治のお茶の味をよくしたのは、タモリさんが大好きな「河岸段丘」だった?

お茶を扱う商人・茶師のあいだで脈々と受けつがれた「秘伝」に、タモリさんも脱帽?

オープニング

01:“なぜ宇治は「天下一の茶どころ」になった!?”

全国に数ある茶の産地のなかで、なぜ宇治が有名になったのか探ります。

02:創業800年の茶屋

宇治茶の栽培が始まったのは鎌倉時代。そのころから続く茶屋です。

平等院

01:平等院の参道

通りには茶屋がずらりと並んでいます。

02:平等院の境内

ここは元々、藤原道長の別荘があった場所。平安時代、宇治は貴族のリゾートでした。

03:鳳凰堂

10円玉のデザインでも有名です。

04:水が湧いていた場所

この辺りは扇状地。扇の端にあたるこの場所で水が湧いていました。

扇状地と茶

01:見えない川を感じる

道路の左右は崖。今は暗渠(あんきょ)になっている折居川が削ってできました。

02:扇状地の始まりを感じる交差点

川が山から平野に流れ出るポイントです。

03:扇状地と茶の栽培を知る

扇状地のやわらかく、水はけの良い地質が茶の栽培に適しています。

繁栄の痕跡

01:長屋門(ながやもん)だった建物

実はもともとはひとつの建物。江戸時代、茶を扱う商人「茶師」が住む、格式の高い「長屋門」という建物でした。

“天下一”の茶

01:室町時代からの茶園

<見学には事前の予約が必要です>

02:宇治独特の茶の栽培方法を知る

日光を調節する「覆下(おおいした)栽培」は、江戸時代、宇治だけに認められていました。

<見学には事前の予約が必要です>

03:茶園の地形を知る

扇状地の南側は段丘。異なる地形で性質の違う茶葉が生まれます。

04:茶葉の加工工場

高級抹茶は、機械を使っても1つの臼で1時間に40gしかひくことができません。

<一般には公開していません>

05:「合組(ごうぐみ)」を知る

宇治では、江戸時代から、異なる性質の茶葉を客の好みにあわせてブレンドする「合組」という作業が行われていました。

<一般には公開していません>

~なぜ 宇治は“天下一の茶どころ”になった?~

放送日:2018年5月5日(土)

明恵 鎌倉時代に京都で栽培ご始まる

宇治川岸茶屋通圓

創業800年

豊臣秀吉から宇治川から水をとる許可と釣瓶

一休禅師が「通圓」より彫る

宇治川とこんな位置関係だったんだ・・・。

扇状地で水がわく

旨味成分テアニンができる

川ご見えない林田アナ(笑)

折居川などの河岸段丘

室町時代からの奥ノ山茶園

カテキンの生成をおさえるために覆下栽培

扇状地のお茶は旨味が多く、段丘上のお茶は香りが高い

茶師がブレンド

★★★★★

NHK公式ホームページより

ブラタモリ、京都の宇治へ!

宇治といえば、なんといってもお茶。高級抹茶の産地として鎌倉時代からの伝統を守り続ける「お茶どころ」です。しかも国宝・平等院鳳凰堂や『源氏物語』の舞台としても知られる、風光明媚な観光地でもあります。京の都からほど近い宇治が、お茶で天下に名を知られるようになった理由を、タモリさんがブラブラ歩きながら解き明かします。

旅の始まりは、町の中心を流れる宇治川のほとり。800年の歴史を誇るお宝いっぱいの茶屋で、まずは抹茶を一服!そのお味は?

続いては、宇治のシンボル・平等院鳳凰堂へ。10円硬貨でもおなじみの国宝の美しい建物ではなく、その前に広がる池に、宇治がお茶の産地になった秘密が隠されていた・・・ってどういうことでしょう?

町なかを歩くタモリさんが発見した「見えない川」とお茶の関係とは?

室町時代の将軍がお墨付きを与えた茶畑に潜入!宇治のお茶の味をよくしたのは、タモリさんが大好きな「河岸段丘」だった?

お茶を扱う商人・茶師のあいだで脈々と受けつがれた「秘伝」に、タモリさんも脱帽?

オープニング

01:“なぜ宇治は「天下一の茶どころ」になった!?”

全国に数ある茶の産地のなかで、なぜ宇治が有名になったのか探ります。

02:創業800年の茶屋

宇治茶の栽培が始まったのは鎌倉時代。そのころから続く茶屋です。

平等院

01:平等院の参道

通りには茶屋がずらりと並んでいます。

02:平等院の境内

ここは元々、藤原道長の別荘があった場所。平安時代、宇治は貴族のリゾートでした。

03:鳳凰堂

10円玉のデザインでも有名です。

04:水が湧いていた場所

この辺りは扇状地。扇の端にあたるこの場所で水が湧いていました。

扇状地と茶

01:見えない川を感じる

道路の左右は崖。今は暗渠(あんきょ)になっている折居川が削ってできました。

02:扇状地の始まりを感じる交差点

川が山から平野に流れ出るポイントです。

03:扇状地と茶の栽培を知る

扇状地のやわらかく、水はけの良い地質が茶の栽培に適しています。

繁栄の痕跡

01:長屋門(ながやもん)だった建物

実はもともとはひとつの建物。江戸時代、茶を扱う商人「茶師」が住む、格式の高い「長屋門」という建物でした。

“天下一”の茶

01:室町時代からの茶園

<見学には事前の予約が必要です>

02:宇治独特の茶の栽培方法を知る

日光を調節する「覆下(おおいした)栽培」は、江戸時代、宇治だけに認められていました。

<見学には事前の予約が必要です>

03:茶園の地形を知る

扇状地の南側は段丘。異なる地形で性質の違う茶葉が生まれます。

04:茶葉の加工工場

高級抹茶は、機械を使っても1つの臼で1時間に40gしかひくことができません。

<一般には公開していません>

05:「合組(ごうぐみ)」を知る

宇治では、江戸時代から、異なる性質の茶葉を客の好みにあわせてブレンドする「合組」という作業が行われていました。

<一般には公開していません>