#37 京都・伏見

~伏見は“日本の首都”だった!?~

放送日:2016年5月7日(土)

伏見って伏見稲荷だけじゃなかったんだね・・・なんかいろいろ勉強になった。

◆伏見桃山から京都盆地だけでなく大阪が見える!

◆明治天皇陵

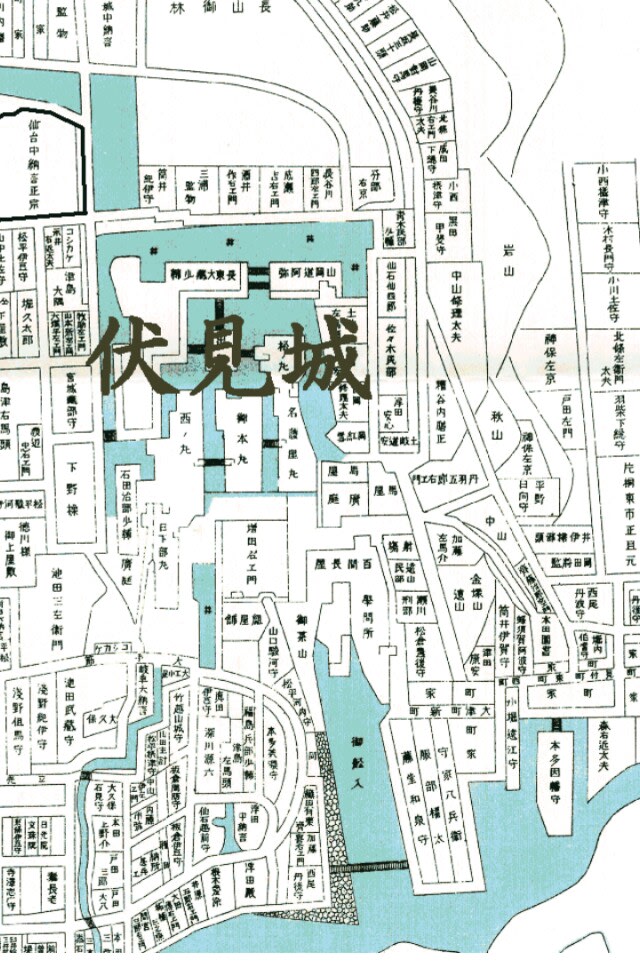

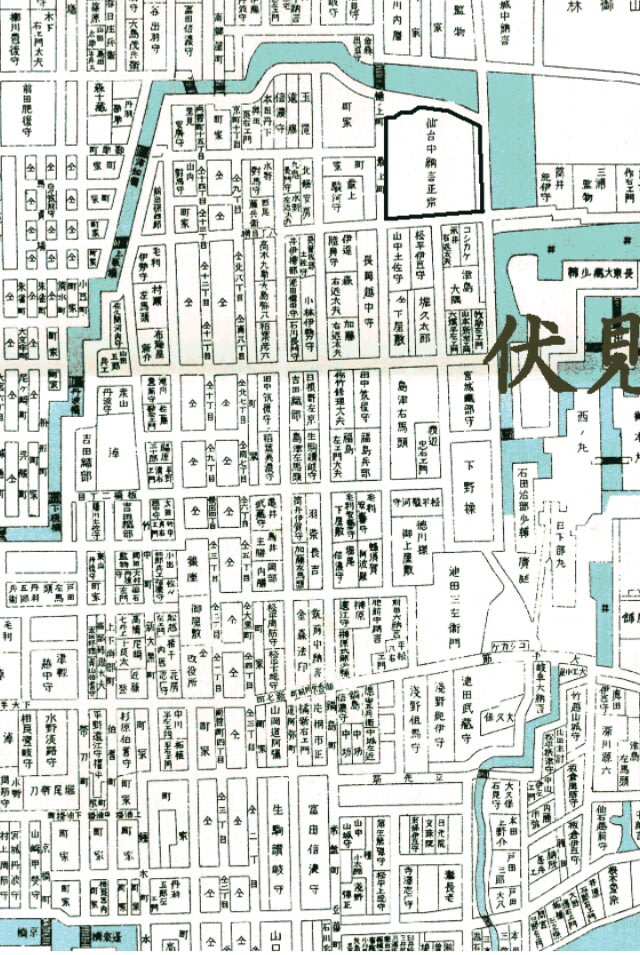

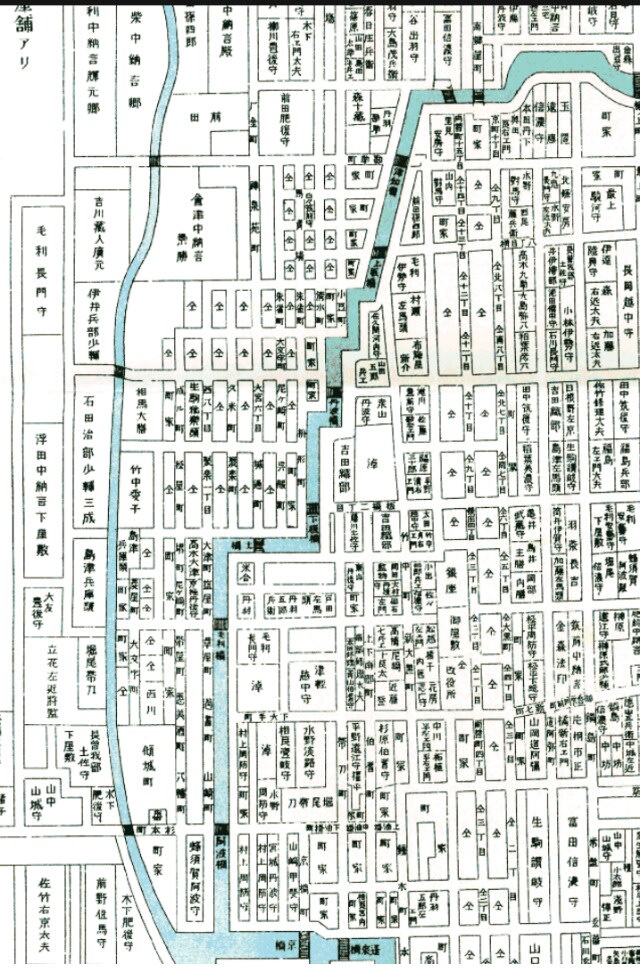

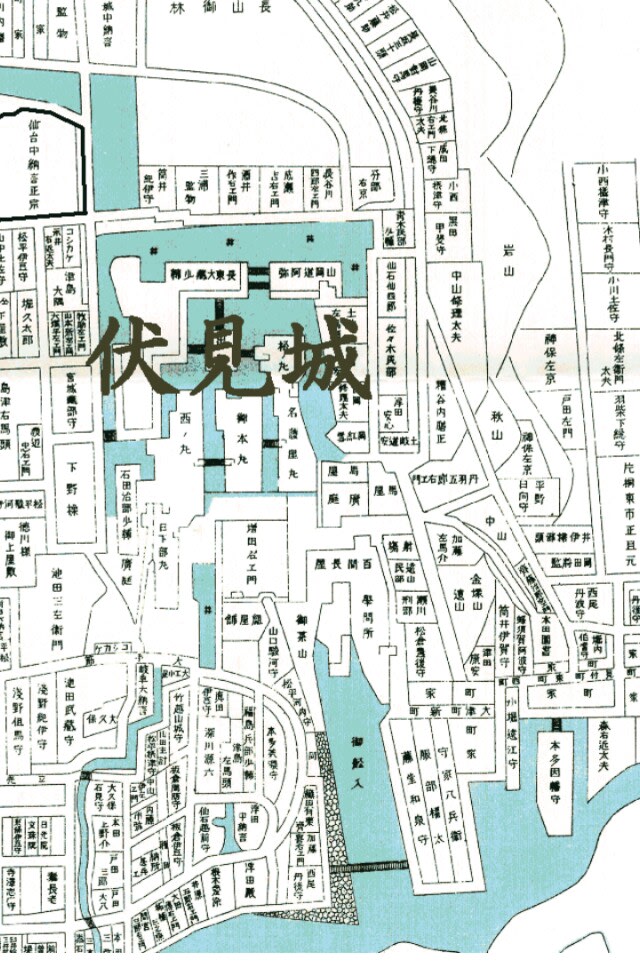

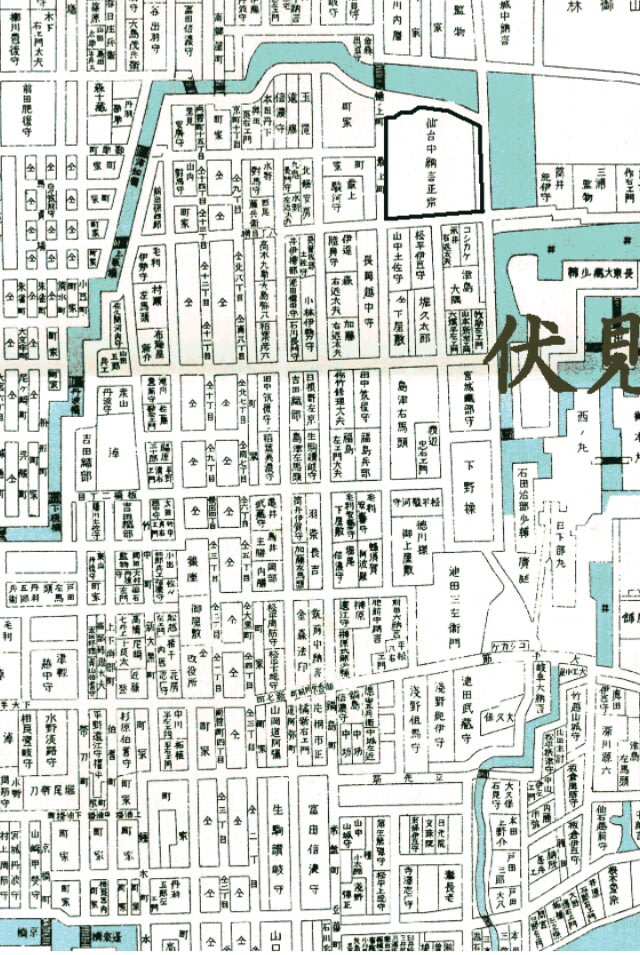

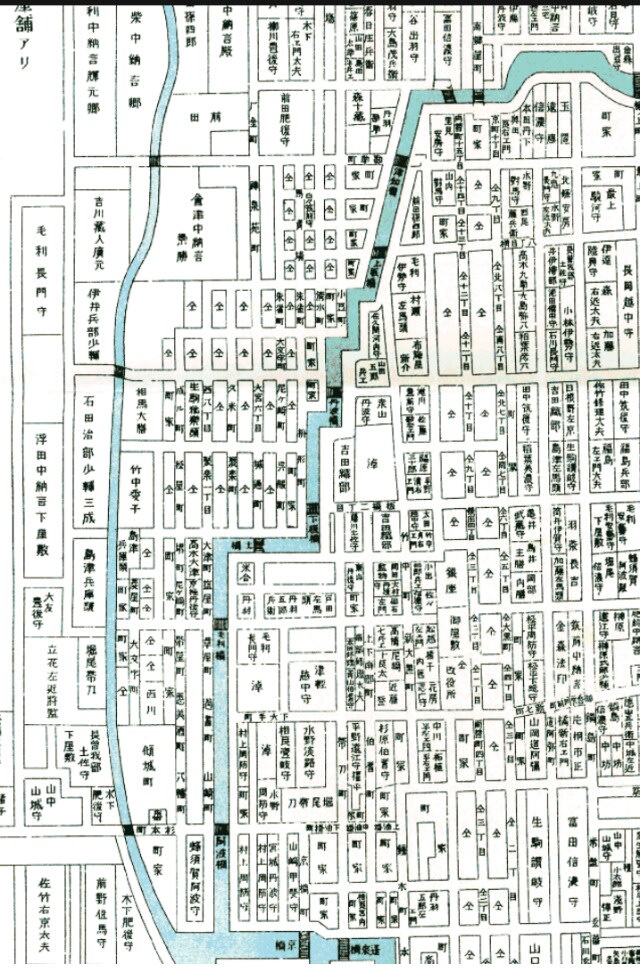

◆洛中洛外図に伏見城が描かれていたのか・・・洛中しか見てなかった・・・。

◆城建設・傾斜地造成・宅地造成・池に道路(太閤堤)・川流路変更

◆電柱に注目 電柱があっち行ってごらんと言っている・・・わかるわかる(笑)。

自宅近くの電柱の表示が現在の住所でも前の地名でもなく、しばらくたどって見て、調べたらその昔の地名だったことがある。

◆伏見桃山で1日中武将町名巡りでぶらぶらしたいな。

伊達政宗の屋敷跡の桃山町正宗と伯父の最上義光屋敷跡の桃山最上町とか。

古地図

現在

◆伏見名物

秀吉の茶会で評判となった蒸し羊羮←似たものを先日食べた(笑)

江戸時代に日持ちするよう改良された練り羊羮

★★★★★

NHK公式ホームページより

今回の舞台は、京都市の南に位置する伏見。美しい千本鳥居が有名な伏見稲荷大社や、日本有数の酒どころとして知られる伏見ですが、「日本の首都」だったって・・・一体どういう事?“知られざる首都”伏見の謎に、タモリさんがブラブラ歩いて迫ります。

実は伏見は、豊臣秀吉が愛しその晩年を過ごした場所。街のいたるところに秀吉が残したまちづくりの痕跡が残っています。住宅街に残るまっすぐな道路は、秀吉の情熱のたまもの?地名を見れば一目瞭然!おなじみのあの武将もこの武将も、伏見に住んでいた!?そしてなぜかタモリさんがスイーツ作りに挑戦、一体「首都」となんの関係が?

オープニング

01:伏見稲荷大社

ブラタモリ「京都・伏見」。外国人にも大人気の観光名所からスタート。

02:本殿

03:千本鳥居

下をくぐると願いがかなうと言われるこの鳥居。全国から奉納されたものです。

04:“伏見は「日本の首都」だった!?”

安土桃山時代の「桃山」とは実は伏見のこと。豊臣秀吉のつくった“首都”とは?

伏見城

01:遊園地の跡へ

跡地は伏見桃山城運動公園として公開されています。

02:伏見桃山城

遊園地のシンボルとして昭和39年につくらられた“模擬”天守です。

<天守は公開していません>

03:天守からのながめ

京都の市内はもちろん、奈良(方面)や大阪まで見渡すことができます。

04:堀の痕跡

広い所で幅150m以上 深さ15mにおよぶ巨大な堀がありました。

城下町

01:城下町の外れだった場所

伏見城の城下町は、ここから城へ向かう斜面につくられていました。

02:斜面を上る道

03:斜面を横切るまっすぐな道

横切る道は、うねりながらまっすぐに伸びています。

04:もう一本のまっすぐな道

この坂には全部で3本のまっすぐな道があります。

05:「桃」と書かれた電柱

ここが桃山と呼ばれていたことがわかります。

06:造成してつくられた大きな段差

段差の上の広い土地の上には、大名屋敷がありました。

07:大名の名がついた地名

この辺りに全国の大名が集められていました。

08:室町時代創業の和菓子店

秀吉が絶賛したことでようかん文化は、全国に広まったといわれています。

<ようかん切りの体験はできません>

太閤堤

01:宇治川の南側

02:道の高さを知る

かつてこの辺りには巨椋池(おぐらいけ)という大きな湖がありました。

03:太閤堤を実感する

秀吉は巨椋池に4キロもの堤をつくり奈良との街道を整備しました。

指月城

01:伏見城の南側の丘

02:指月城(しげつじょう)を示す出土品

秀吉が伏見に最初に築いた指月城。2015年にその痕跡を示すものが発見されました。<取材のため特別に用意していただきました>

03:巨椋池(おぐらいけ)へ想いをはせる

秀吉は伏見からながめる巨椋池を詠んだ和歌を残しています。

<この場所は一般には公開していません>

★★★★★

総本家駿河屋ホームページより

愛されて550年

元祖羊羹処が厳選した原料を使い家伝の製法で作り上げた逸品です。羊羹は保存性に優れており、非常食にも適しています。

煉羊羹がまだ開発される前、当時の蒸羊羹は日もちが悪くこれを改良することは総本家駿河屋を開いた初代善右衛門の念願でありました。

その蒸羊羹を改良して伏見で発見された寒天を用いて、炊き上げる煉羊羹が創製されました。

天正一七年

蒸羊羹を改良して作られた「伏見羊羹」別名「紅羊羹」を発売。秀吉の大茶会で諸侯に引き出物として用いられ絶賛される。

★★★★★

Wikipediaより

鍾馗(しょうき)は、主に中国の民間伝承に伝わる道教系の神。日本では、疱瘡除けや学業成就に効があるとされ、端午の節句に絵や人形を奉納したりする。また、鍾馗の図像は魔よけの効験があるとされ、旗、屏風、掛け軸として飾ったり、屋根の上に鍾馗の像を載せたりする。

鍾馗の図像は必ず長い髭を蓄え、中国の官人の衣装を着て剣を持ち、大きな眼で何かを睨みつけている姿である。

★★★★★

国土交通省ホームページより

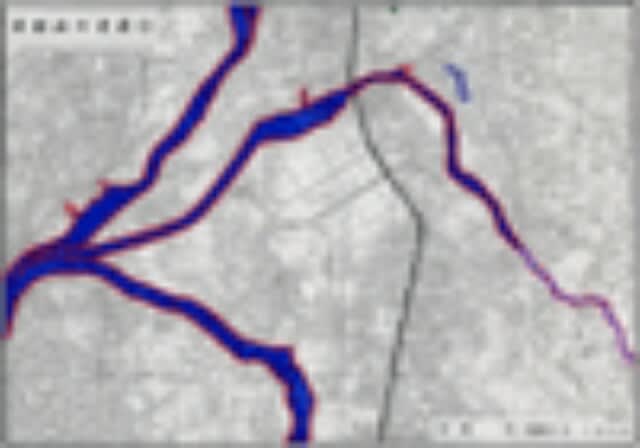

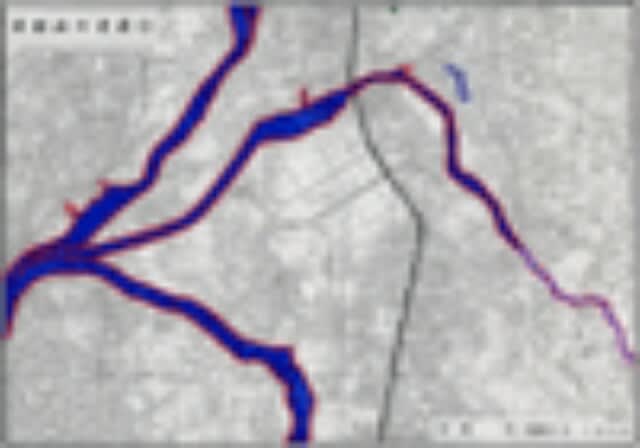

巨椋池の変遷

(左:文禄以前、右:現代)

現在の巨椋池(上に宇治川、下に木津川)

戦国時代、豊臣秀吉は伏見城の築城資材の運搬水路の水深を保つために巨椋池内の島を結んで堤防を造りました。この堤防は太閤堤と呼ばれており、横大路沼と巨椋池を分離し、その排水をよくする治水効果もあったといわれています。また、この堤防は大和に通じる 巨椋池の変遷街道の役目を果たしており、宇治川左岸に近いところは現在も近鉄京都線の軌道として残っています。また、秀吉は、槇島堤により宇治川と巨椋池を切り離し、城への水運を確保しました。

~伏見は“日本の首都”だった!?~

放送日:2016年5月7日(土)

伏見って伏見稲荷だけじゃなかったんだね・・・なんかいろいろ勉強になった。

◆伏見桃山から京都盆地だけでなく大阪が見える!

◆明治天皇陵

◆洛中洛外図に伏見城が描かれていたのか・・・洛中しか見てなかった・・・。

◆城建設・傾斜地造成・宅地造成・池に道路(太閤堤)・川流路変更

◆電柱に注目 電柱があっち行ってごらんと言っている・・・わかるわかる(笑)。

自宅近くの電柱の表示が現在の住所でも前の地名でもなく、しばらくたどって見て、調べたらその昔の地名だったことがある。

◆伏見桃山で1日中武将町名巡りでぶらぶらしたいな。

伊達政宗の屋敷跡の桃山町正宗と伯父の最上義光屋敷跡の桃山最上町とか。

古地図

現在

◆伏見名物

秀吉の茶会で評判となった蒸し羊羮←似たものを先日食べた(笑)

江戸時代に日持ちするよう改良された練り羊羮

★★★★★

NHK公式ホームページより

今回の舞台は、京都市の南に位置する伏見。美しい千本鳥居が有名な伏見稲荷大社や、日本有数の酒どころとして知られる伏見ですが、「日本の首都」だったって・・・一体どういう事?“知られざる首都”伏見の謎に、タモリさんがブラブラ歩いて迫ります。

実は伏見は、豊臣秀吉が愛しその晩年を過ごした場所。街のいたるところに秀吉が残したまちづくりの痕跡が残っています。住宅街に残るまっすぐな道路は、秀吉の情熱のたまもの?地名を見れば一目瞭然!おなじみのあの武将もこの武将も、伏見に住んでいた!?そしてなぜかタモリさんがスイーツ作りに挑戦、一体「首都」となんの関係が?

オープニング

01:伏見稲荷大社

ブラタモリ「京都・伏見」。外国人にも大人気の観光名所からスタート。

02:本殿

03:千本鳥居

下をくぐると願いがかなうと言われるこの鳥居。全国から奉納されたものです。

04:“伏見は「日本の首都」だった!?”

安土桃山時代の「桃山」とは実は伏見のこと。豊臣秀吉のつくった“首都”とは?

伏見城

01:遊園地の跡へ

跡地は伏見桃山城運動公園として公開されています。

02:伏見桃山城

遊園地のシンボルとして昭和39年につくらられた“模擬”天守です。

<天守は公開していません>

03:天守からのながめ

京都の市内はもちろん、奈良(方面)や大阪まで見渡すことができます。

04:堀の痕跡

広い所で幅150m以上 深さ15mにおよぶ巨大な堀がありました。

城下町

01:城下町の外れだった場所

伏見城の城下町は、ここから城へ向かう斜面につくられていました。

02:斜面を上る道

03:斜面を横切るまっすぐな道

横切る道は、うねりながらまっすぐに伸びています。

04:もう一本のまっすぐな道

この坂には全部で3本のまっすぐな道があります。

05:「桃」と書かれた電柱

ここが桃山と呼ばれていたことがわかります。

06:造成してつくられた大きな段差

段差の上の広い土地の上には、大名屋敷がありました。

07:大名の名がついた地名

この辺りに全国の大名が集められていました。

08:室町時代創業の和菓子店

秀吉が絶賛したことでようかん文化は、全国に広まったといわれています。

<ようかん切りの体験はできません>

太閤堤

01:宇治川の南側

02:道の高さを知る

かつてこの辺りには巨椋池(おぐらいけ)という大きな湖がありました。

03:太閤堤を実感する

秀吉は巨椋池に4キロもの堤をつくり奈良との街道を整備しました。

指月城

01:伏見城の南側の丘

02:指月城(しげつじょう)を示す出土品

秀吉が伏見に最初に築いた指月城。2015年にその痕跡を示すものが発見されました。<取材のため特別に用意していただきました>

03:巨椋池(おぐらいけ)へ想いをはせる

秀吉は伏見からながめる巨椋池を詠んだ和歌を残しています。

<この場所は一般には公開していません>

★★★★★

総本家駿河屋ホームページより

愛されて550年

元祖羊羹処が厳選した原料を使い家伝の製法で作り上げた逸品です。羊羹は保存性に優れており、非常食にも適しています。

煉羊羹がまだ開発される前、当時の蒸羊羹は日もちが悪くこれを改良することは総本家駿河屋を開いた初代善右衛門の念願でありました。

その蒸羊羹を改良して伏見で発見された寒天を用いて、炊き上げる煉羊羹が創製されました。

天正一七年

蒸羊羹を改良して作られた「伏見羊羹」別名「紅羊羹」を発売。秀吉の大茶会で諸侯に引き出物として用いられ絶賛される。

★★★★★

Wikipediaより

鍾馗(しょうき)は、主に中国の民間伝承に伝わる道教系の神。日本では、疱瘡除けや学業成就に効があるとされ、端午の節句に絵や人形を奉納したりする。また、鍾馗の図像は魔よけの効験があるとされ、旗、屏風、掛け軸として飾ったり、屋根の上に鍾馗の像を載せたりする。

鍾馗の図像は必ず長い髭を蓄え、中国の官人の衣装を着て剣を持ち、大きな眼で何かを睨みつけている姿である。

★★★★★

国土交通省ホームページより

巨椋池の変遷

(左:文禄以前、右:現代)

現在の巨椋池(上に宇治川、下に木津川)

戦国時代、豊臣秀吉は伏見城の築城資材の運搬水路の水深を保つために巨椋池内の島を結んで堤防を造りました。この堤防は太閤堤と呼ばれており、横大路沼と巨椋池を分離し、その排水をよくする治水効果もあったといわれています。また、この堤防は大和に通じる 巨椋池の変遷街道の役目を果たしており、宇治川左岸に近いところは現在も近鉄京都線の軌道として残っています。また、秀吉は、槇島堤により宇治川と巨椋池を切り離し、城への水運を確保しました。