#65 神戸の街

~神戸はなぜ“ハイカラ”なのか?~

放送日:2017年2月25日(土)

◆神戸の居留地の整備が遅れ地番がバラバラ。

◆居留地の整備が遅れ雑居地ができる。

雑居地の範囲は北側が山、東西を川で囲まれていた。

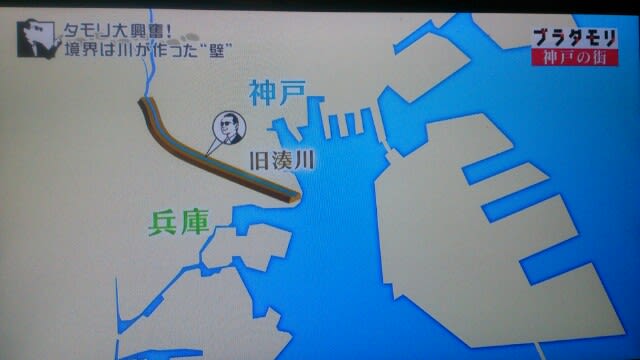

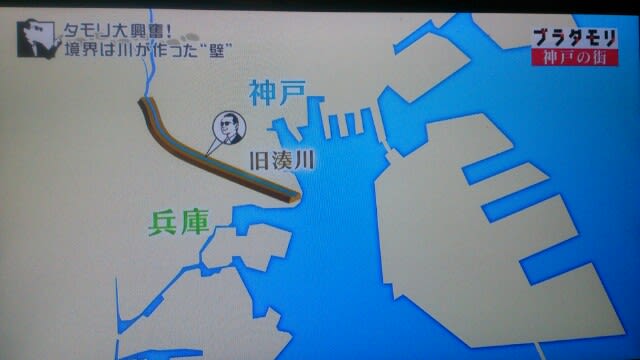

◆雑居地・神戸と兵庫を分けていたのが、天井川の湊川。

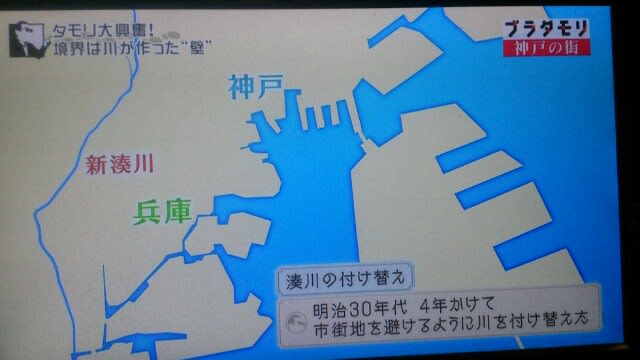

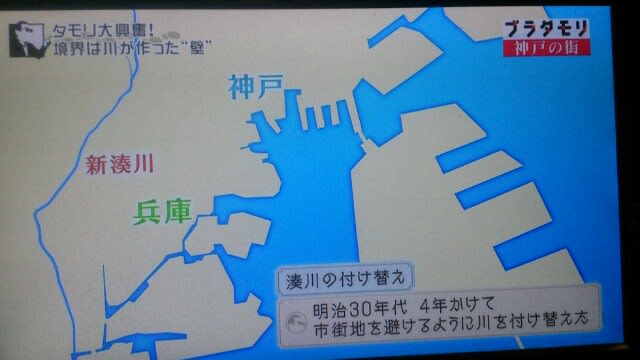

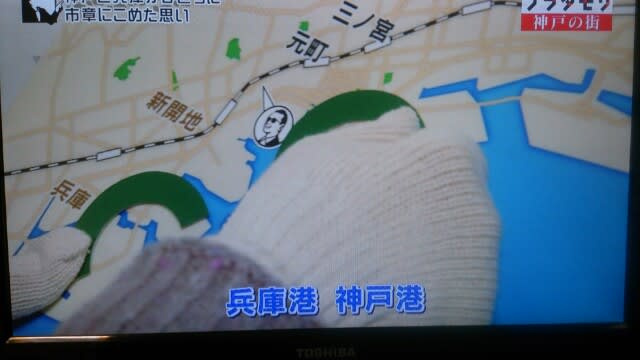

その後、神戸兵庫間の行き来の邪魔になり、湊川を付け替え、埋め立てられた。

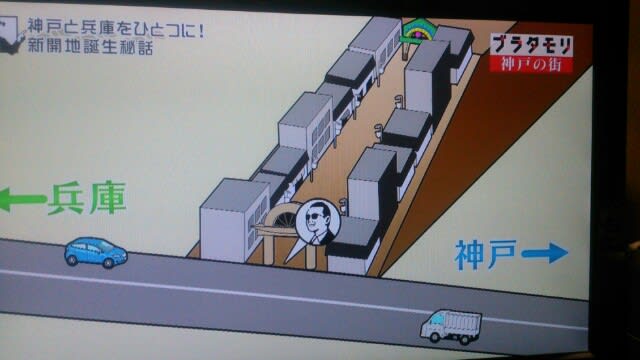

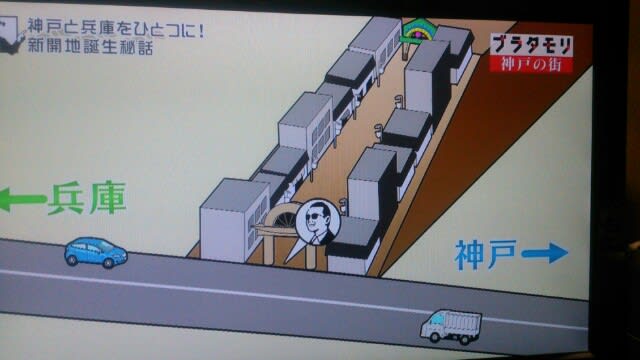

埋め立て地は新開地の商店街になり、行き来をしやすくするため、道路部分は削られた。

◆亀井堂總本店

和菓子・紅梅焼き 小麦粉と水と少しの砂糖→卵と砂糖たっぷり 瓦せんべいが発祥。

瓦せんべいが全国に広まり、兵庫に製粉工場が→洋菓子が。

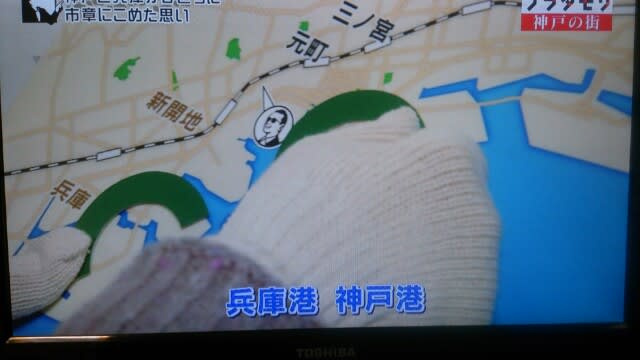

◆神戸市のマークは兵庫と神戸

★★★★★

NHK公式ホームページより

150年前の開港以来、様々な西洋文化が入って来た神戸。和洋入りまじるまさに“ハイカラ”な街です。でも数ある港町の中で、どうして神戸はとびきり「ハイカラ」な町なんでしょうか?タモリさんがブラブラ歩きながら、神戸の知られざる歴史を解き明かします。

まずは神戸を代表する観光名所、風見鶏の館へ向かったタモリさん。普段は非公開の部屋へ潜入したタモリさんが発見した、明治時代の神戸の姿とは?そしていまはオフィス街となっている「旧居留地」へ。不規則に並んだ番地が明らかにする、神戸がハイカラな町になった理由とは?

そして、かつての一大歓楽地へ向かったタモリさん。商店街の奥に突然目の前にあらわれた巨大な段差の正体は、天井より高いところを流れる川のあとだった?この段差と謎のトンネルが神戸発展の切り札!?

さらにとある和菓子屋に向かったタモリさん。なんと日本のスイーツの原点は、神戸の××せんべいだった・・・って本当?? タモリさん、伝統のお菓子作りに挑戦します!

オープニング

01:神戸市 北野

日本のまち並みの中にたくさんの異人館が建っています。

02:“神戸はなぜ「ハイカラ」なのか?”

神戸が、なぜ西洋と日本の文化が混ざった街になったのか?その理由を探ります。

03:明治30年代に建てられた異人館

雑居地

01:北野の観光地を歩く

02:曲がっている道

もともとは段々畑のあぜ道でした。

03:北野天満神社

04:風見鶏の館

半地下の部屋はここがかつて池だった痕跡。農村に外国人が住む「雑居地」がハイカラな街・神戸の原点です。

<地下室は一般に公開していません>

雑居地誕生の理由

01:街なかの段差

道の正面を6~7m高い段差が横切っています。

02:「天井川」の痕跡

かつて「湊川」という、砂の堆積と堤防工事によって川底が高くなった天井川が流れ、神戸と兵庫は分断されていました。

03:新開地

川だった部分は商店街になっています。

04:段差がなくなる場所

堤防は壊され、神戸と兵庫は気軽に行き来できるようになりました。

05:地番「13」が分かる説明文

25の次はなんと13。神戸は開港が遅れたため造成される順に地番がふられました。

06:神戸の居留地の様子を知る

外国人居留地の造成が間に合わなかったため雑居地ができました。

07:兵庫県で4番目に高いビル

08:雑居地を見渡す

自然地形で雑居地を四方から囲み、外国人と外側に住む日本人のトラブルを防ぎました。

分断から融合へ

01:神戸市・北野

日本のまち並みの中にたくさんの異人館が建っています。

02:“神戸はなぜ「ハイカラ」なのか?”

神戸が、なぜ西洋と日本の文化が混ざった街になったのか?その理由を探ります。

03:新開地

川だった部分は商店街になっています。

04:段差がなくなる場所

堤防は壊され、神戸と兵庫は気軽に行き来できるようになりました。

05:「ハイカラ」なお菓子の老舗

砂糖や卵、外国人が好む食材を使ったハイカラなお菓子として瓦せんべいは生まれました。

<工場は一般に公開していません>

06:湊川隧道(ずいどう)

湊川を付け替えたときにつくられたトンネルです。

<毎月第3土曜日のみ一般公開>

~神戸はなぜ“ハイカラ”なのか?~

放送日:2017年2月25日(土)

◆神戸の居留地の整備が遅れ地番がバラバラ。

◆居留地の整備が遅れ雑居地ができる。

雑居地の範囲は北側が山、東西を川で囲まれていた。

◆雑居地・神戸と兵庫を分けていたのが、天井川の湊川。

その後、神戸兵庫間の行き来の邪魔になり、湊川を付け替え、埋め立てられた。

埋め立て地は新開地の商店街になり、行き来をしやすくするため、道路部分は削られた。

◆亀井堂總本店

和菓子・紅梅焼き 小麦粉と水と少しの砂糖→卵と砂糖たっぷり 瓦せんべいが発祥。

瓦せんべいが全国に広まり、兵庫に製粉工場が→洋菓子が。

◆神戸市のマークは兵庫と神戸

★★★★★

NHK公式ホームページより

150年前の開港以来、様々な西洋文化が入って来た神戸。和洋入りまじるまさに“ハイカラ”な街です。でも数ある港町の中で、どうして神戸はとびきり「ハイカラ」な町なんでしょうか?タモリさんがブラブラ歩きながら、神戸の知られざる歴史を解き明かします。

まずは神戸を代表する観光名所、風見鶏の館へ向かったタモリさん。普段は非公開の部屋へ潜入したタモリさんが発見した、明治時代の神戸の姿とは?そしていまはオフィス街となっている「旧居留地」へ。不規則に並んだ番地が明らかにする、神戸がハイカラな町になった理由とは?

そして、かつての一大歓楽地へ向かったタモリさん。商店街の奥に突然目の前にあらわれた巨大な段差の正体は、天井より高いところを流れる川のあとだった?この段差と謎のトンネルが神戸発展の切り札!?

さらにとある和菓子屋に向かったタモリさん。なんと日本のスイーツの原点は、神戸の××せんべいだった・・・って本当?? タモリさん、伝統のお菓子作りに挑戦します!

オープニング

01:神戸市 北野

日本のまち並みの中にたくさんの異人館が建っています。

02:“神戸はなぜ「ハイカラ」なのか?”

神戸が、なぜ西洋と日本の文化が混ざった街になったのか?その理由を探ります。

03:明治30年代に建てられた異人館

雑居地

01:北野の観光地を歩く

02:曲がっている道

もともとは段々畑のあぜ道でした。

03:北野天満神社

04:風見鶏の館

半地下の部屋はここがかつて池だった痕跡。農村に外国人が住む「雑居地」がハイカラな街・神戸の原点です。

<地下室は一般に公開していません>

雑居地誕生の理由

01:街なかの段差

道の正面を6~7m高い段差が横切っています。

02:「天井川」の痕跡

かつて「湊川」という、砂の堆積と堤防工事によって川底が高くなった天井川が流れ、神戸と兵庫は分断されていました。

03:新開地

川だった部分は商店街になっています。

04:段差がなくなる場所

堤防は壊され、神戸と兵庫は気軽に行き来できるようになりました。

05:地番「13」が分かる説明文

25の次はなんと13。神戸は開港が遅れたため造成される順に地番がふられました。

06:神戸の居留地の様子を知る

外国人居留地の造成が間に合わなかったため雑居地ができました。

07:兵庫県で4番目に高いビル

08:雑居地を見渡す

自然地形で雑居地を四方から囲み、外国人と外側に住む日本人のトラブルを防ぎました。

分断から融合へ

01:神戸市・北野

日本のまち並みの中にたくさんの異人館が建っています。

02:“神戸はなぜ「ハイカラ」なのか?”

神戸が、なぜ西洋と日本の文化が混ざった街になったのか?その理由を探ります。

03:新開地

川だった部分は商店街になっています。

04:段差がなくなる場所

堤防は壊され、神戸と兵庫は気軽に行き来できるようになりました。

05:「ハイカラ」なお菓子の老舗

砂糖や卵、外国人が好む食材を使ったハイカラなお菓子として瓦せんべいは生まれました。

<工場は一般に公開していません>

06:湊川隧道(ずいどう)

湊川を付け替えたときにつくられたトンネルです。

<毎月第3土曜日のみ一般公開>