石橋屋が閉店した。

桜を見に行ったばかり…。

子供の頃、親が仙台に行った時のお土産が石橋屋の仙台駄菓子で、“兎玉”が好きだったんだよね。

資料などが散逸しなかったことは良かったけれど、建物と堀端に咲く桜をセットで保存してほしいな。

★★★★★

河北新報より

仙台駄菓子の店「石橋屋」138年の歴史に幕 昨春の震度6強で被害

2023年6月1日 6:00

駄菓子の文化を後世につなごうと、2代目収集の資料200点を寄贈

仙台駄菓子の伝統を継承する仙台市若林区の「石橋屋」が5月下旬に閉店し、138年の歴史に幕を閉じた。昨年3月、最大震度6強を観測した地震で配管などが被害を受けたのが主な原因。全国の駄菓子を研究した2代目石橋幸作さん(1900~76年)が残した文献や粘土細工などの資料約200点が、仙台市歴史民俗資料館に寄贈された。

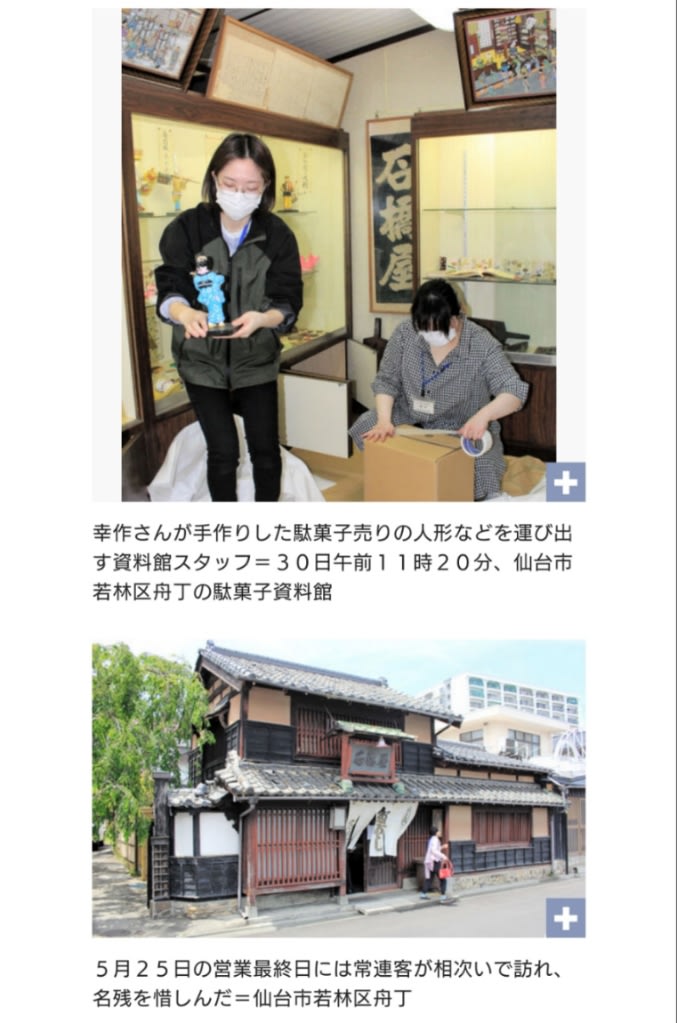

資料館職員や東北民俗の会会員ら計6人が5月30日、店の奥にある「駄菓子資料館」から資料を運び出した。幸作さんが食紅を使って描いた駄菓子のスケッチや粘土細工の人形は、愛情がこもり、懐かしい雰囲気を醸す逸品ぞろいだ。

石橋屋は1885年創業。現在の青葉区一番町に店を構えたが仙台空襲で焼け出され、1951年、若林区舟丁に移転した。きな粉ねじり、輪南京、兎(うさぎ)玉などを主力商品とし、京風の建物や敷地に植えたしだれ桜と共に親しまれた。

「駄菓子は私の子ども」が口癖だった幸作さん。戦前から商いの合間を縫って全国を訪ね歩き、宮城県大和町の島田あめや弘前市の縄おこしなど各地の個性豊かな駄菓子を絵や粘土細工で記録した。

鍋や包丁、木箱など300点も

資料の寄贈は、幸作さんがかつて所属した東北民俗の会が仲介して実現した。佐藤敏悦会長(72)=泉区=は「閉店は残念だが、貴重な資料が散逸しなかったのは非常にまれなケースだ」と評価する。

幸作さんの資料に加え、鍋や包丁、落雁(らくがん)などを作る型や菓子を入れる木箱など計約500点が資料館に贈られた。資料館の畑井洋樹学芸室長(51)は「仙台駄菓子を含め、食文化を紹介する企画展などで活用したい」と語った。

閉店した店の建物は、市の「杜の都景観重要建造物等」に指定されているが、しだれ桜を含めて今後どうするかは未定だという。