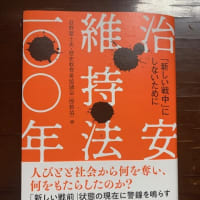

日頃、読んでいてもなかなか読み進まない本んがあります。最近の私では、この本です。

鶴見俊輔の右の本です。昔から気になっていた哲学者ですが、その盟友小田実との共著で、小田実の文章も入っていますが、小田実亡き後に、小田が生きていたらという

想定で、鶴見が小田との対話を考えたりした内容ですが、なぜか読み進められない。

小田実に関してはベ平連の創始者で、その活動は私の少し上の世代、団塊の世代に通づるものがあります。小田実は、予備校の代ゼミでも講義を行っていて、寮長もしていたとか。そんな経験を書いたのが、上記の左の本です。私が買ったのが高校教員になったばかりの頃の昭和59年です。書いてあることも、わかるのですが、なぜか印象が薄い。どうしてなのか?優秀な人が上から目線で書くと読み手は引いてしまうのか、そんなことを考えてしまう自分が少し寂しいです。

逆に、一気に読み進めて、実は、書店で立ち読みで全部読み切った本が1冊あります。それが、下の本です。

東京に行った際に、いつものように神田神保町の三省堂に入って、何気なく新書コーナーで手に取った本です。第一印象が素直に書かれた本で、素朴な大学生が研究に打ち込んでいく過程をこんなに素直に書いてある本がお目にかかったことがないという気持ちで、読みながら、頑張れと言いたくなるそんな気持ちで一気に立ち読みで読んでしまった本ですが、読み終わって買った本としては初めてです。こんな気持ちにさせてくれた本というだけでなく、これから大学生になる高校生や大学生にも是非読んでほしい本です。」特に優秀ではないと劣等感を抱いている大学生などに何か光を与えてくれる本です。自分に振り返って、今悩んでいる社会人でも、自分を変えるきっかけになるヒントがこの実話にはあるかもしれません。

この作者の指導教授が、実は以前紹介した、物理学者の佐藤文隆の

にも登場する杉本太一郎教授です。京大の工学部に電子工学科ができた時の一期生らしいです。この時の電子工学科の入試の最低点は医学部を上回ったとか。

受験も世相を反映すると言われますが、学部ごとの難易度に関しては、時代とともに変わるものです。長く受験に携わってきて、ふと自分が話す内容に若い先生との認識のズレを感じたりするのも、学部への印象度などが挙げられます。私の時代で言えば、京大は理系は900点満点で、問題も共通なので、学部ごと、また工学部と農学部では学科ごとに最低点が公開されていて、単純に難易度がわかりました。今ほど薬学部も難しくなかったし、農学部に至っては京大に入りたいから農学部を受けたという知り合いもいるくらい最低点は低かったようです。理学部で550点くらいで、農学部は450点くらいだった印象があります。ちなみに医学部は600点を超えていて、工学部は560点くらいから450点くらいまで、学科に難易度の差がありました。理学部ではほとんどの学生が物理、数学志望で、湯川秀樹などのノーベル賞受賞の影響や広中平祐フィールズ賞受賞の影響が強かったのでないかと思います。