国宝 薬師寺東塔 大修理はまもなく完成

奈良の穏やかな田舎風景「西の京」エリアに入って

塔の最上部を飾る「相輪」がわずかな間から二塔見えた

一番会いたい東塔、西塔に、かなり胸が高鳴った

先に整備された唐招提寺の駐車場に車を停め、お詣りした

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

駐車場に車を入れたまま

唐招提寺を出、右に進み、左折

進む

のどかな道を約20分ぐらいは、歩いたでしょうか

入ると梅林のプロムナード

当時は2月中旬、温かい気温でした

そして

唐招提寺のモノクロから、色合い美しい赤土色が目を惹く薬師寺

あをによし奈良の都は咲く花のにほふがごとく今盛りなり

受付で東塔が観えるか尋ねたところ、「工事中ですが、みえますよ」

大解体修理中でしたので心配していた

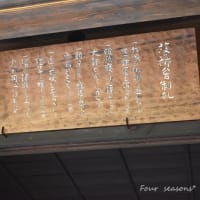

一番最初に見に行ったのがtopフォト ↑

見どころいっぱいでキョロキョロ

金堂本尊台座模型を展示

本物は 薬師如来台座【国宝】白鳳時代

-

薬師如来が座っておられる台座には、7世紀頃の世界各地の文様が集約されています。

一番上の框[かまち]にはギリシャの葡萄唐草文様[ぶどうからくさもんよう]、

その下にはペルシャの蓮華文様[れんげもんよう]が見られます。

各面の中央には、インドから伝わった力神(蕃人[ばんじん])の裸像が浮彫りされています。

さらに、下框には、中国の四方四神(東に青龍[せいりゅう]、南に朱雀[しゅじゃく]、

西に白虎[びゃっこ]、北に玄武[げんぶ])の彫刻がなされています。

正にシルクロードが奈良まで続いていたのです。(薬師寺HPより)

薬師寺の伽藍、仏像

日本で一番最初に二基の塔を建てた薬師寺の独特なお堂の並び方は

「薬師寺式伽藍配置」

国宝・重要文化財に指定された多くの建物と仏像がお祀りされている

白鳳文化の傑作をどうぞ コチラ

大講堂

国宝 東塔は

-

平成21年~令和2年5月まで史上初の

全面解体修理が110年ぶりに行われている

西塔

色鮮やかに白鳳時代の姿に復興された、三重塔(昭和56年)

*

西塔は、奈良時代などには現在のように東塔と並ぶ形で建っていたが、

戦国時代の享禄元年(1528年)に起きた兵火により焼失し、

その後長らく再建されずに東塔のみが残されて来ましたが、昭和56年に約450年ぶりに再建され、

現在も比較的新しさを感じさせる建物として薬師寺を象徴するみどころの一つとなっています。

あをによし奈良の都は咲く花のにほふがごとく今盛りなり

(奈良の都は咲く花が美しく照り映えるように、今が真っ盛りである)

小野老(オユ)万葉集巻三・328

東塔と西塔の違いのひとつは

色鮮やかな連子窓、緑色を青(あお)色と呼び

扉や柱に使う赤土色を丹(に)色と呼ぶ

奈良の枕詞である「あをによし」が表現したこの華やかな色合わせを再現している

国宝 東塔

薬師寺は度重なる天災人災により数多くのお堂を失った

その中で創建当初から唯一現存する建物

「相輪」の先につける「平成の水煙」

カラフルな服を着た 二天王像

↓ 懲らしめて・・

中門

金堂

ご本尊:薬師三尊像【国宝】白鳳時代

中央に薬師如来、右に日光菩薩、左に月光菩薩

出典:慈光院 今を大事に

静かな佇まいの薬師如来と対照的に

緩やかな動きがある姿の日光と月光の両菩薩、昼も夜も癒しを与えることを表します

大講堂

弥勒三尊像【重要文化財】奈良時代

右に法苑林菩薩、左に大妙相菩薩が安置

出典:慈光院 今を大事に

日本最古の仏足石(国宝) 両側に5人ずつ釈迦十大弟子が居られる

シルクロードから奈良への修行僧大弟子たちが、とても印象に残る(フォトなし)

ト伴(ぼくはん) を久しぶりに見ました

【唐子咲き小輪】京つばき

濃紅の外弁と、密集した白色の唐子弁(雄しべが小花弁に変形したもの)

江戸時代からの名花で、別名:月光、白芯ト伴

東院堂に向かっています

国宝東院堂(鎌倉時代)

聖観世音菩薩像【国宝】白鳳時代

↓ のポスター(参照)

四天王立像【重要文化財】鎌倉時代

東・持国天、南・増長天、西・広目天、北・多聞天

↓

甘い梅の香りが漂って~ 礼門に入りました

三蔵法師を想い馳せる

玄奘三蔵院伽藍

(げんじょうさんぞう)

経典を求めて17年間も旅した法相宗の始祖

「西遊記」のモデルとして有名な玄奘三蔵の遺骨を祀るお堂

平山郁夫作「大唐西域壁画」も祀られています

(壁画が見れるのは特別公開時のみ)

閉館していて中に入れず、壁越しに水煙(てっぺん)しか

↓

画像出典: 奈良まちあるき 風景紀行

東院堂

聖観世音菩薩像【国宝】白鳳時代

吉祥天画像 国宝(奈良時代)

国宝 薬師寺東塔大修理 東塔内陣特別公開

上3点 薬師寺受付のポスター

東塔

次は法隆寺へ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます