●北条氏の計略で殺害された「源頼朝」の重臣で平家の「畠山重忠」の名跡は源氏の「足利義純」に引き継がれ、この系統から「越中、能登守護 畠山家」が興る。

■南北朝の合一を果たした「足利義満」は「越中五位庄」を室町幕府御粮所とし、自らが創建した京都の「臨済宗相国寺」の庄園として寄進した。

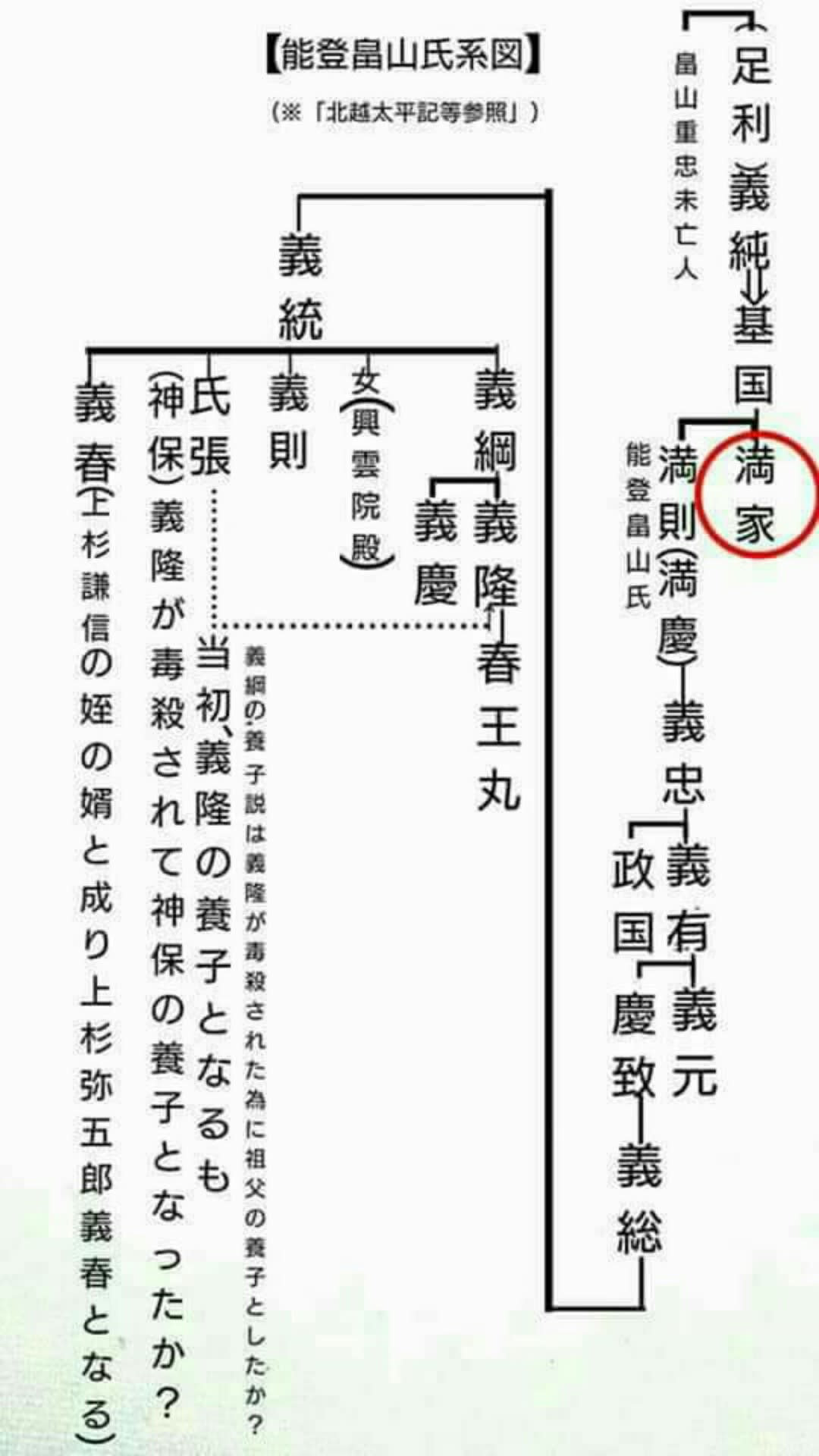

■その後、「足利義持」によって「五位庄の半分」が足利家菩提寺「臨済宗等持院」へ寄進され、その地域は守護「畠山満家」に委ねられた。赤丸村に在った「真言宗総持寺」(※現在、高岡市関町)は応永九年頃に「国主の命により赤丸村を去って」、「利波郡」の海沿いの「六渡寺村(六道寺村)」に動き、「浜総持寺」と呼ばれて、この寺では、「畠山満家」の三回忌法要が営まれた。

(※「名古屋大須観音古文書」舞楽曼荼羅供論文掲載誌は、高岡市立福岡図書館で所蔵。

①富山市日本海文化研究所紀要 第22号 2009年

②砺波市立砺波散村地域研究所研究紀要 第26号 2009年)

《元々、「臨済宗」で在った高岡市柴野の「曹洞宗三光寺」には、【室町時代には赤丸村周辺から臨済宗以外の宗派は追放された】と伝わっていると云う。又、この時期に「赤丸住藤原直家」が臨済宗の僧「亀阜豊樹」に依頼して「川人山鞍馬寺」・「赤丸浅井神社」で父親の十三回忌、十七回忌の法要を営んでいる。⇒(※「東海宗洋香語録」)

この「亀阜豊樹」は、後に越中蜷川氏「蜷川新右衛門親当」の菩提寺「最勝寺」を富山市蜷川に開いている。「蜷川新右衛門親当」は、「足利義満」の母方「紀良子」が、「宇多天皇」とその妃で蜷川氏出身の「胤子」の末裔である所から、室町幕府政所代を務めて、越中利波郡と新川郡の二郡を知行されたと云う。⇒(※「蜷川村の郷土史」)》

▼「五位庄53ケ村惣社 延喜式内社赤丸浅井神社」

◆「三光寺」(※高岡市柴野)は、「越中刀工宇多一族」の菩提寺で在り、高岡市の前田家菩提寺「繁久寺」の子院で、織田信長の四女「永姫」が建立した寺院。又、この寺は、「柴野城主 寺嶋牛介」の所縁の「高岡市文化財 石造 柴野千手観音」を護持している曹洞宗(元臨済宗で三光国師の名を頂く)の寺院。畠山家の墓所も在る。

■室町幕府は越中を八郡に分け、能登国とそれに接する越中国氷見郡、蓮間郡、中郡 を畠山氏直轄領として、その他の地域は石黒、遊佐、狩野中務、土肥、寺崎、神保、斉藤等の知行地とした。

■室町時代から「五位庄」に改名された「旧吉岡庄」は、範囲が庄川から西山に至る地域と森山を含む広範囲に拡げられ、ほぼ、小矢部川を境にして「五位の西庄」・「五位の東庄」 に分けられ、「東庄」は「利波郡」、「西庄」は「蓮間郡」と名づけられ、「東庄」は国人「石黒氏」等の諸将の知行地とされ、「西庄」の赤丸村周辺の利波郡(小矢部市辺りは蓮間郡)には能登畠山一族の越中守護「畠山持国」が配置された。

「畠山文書」には「赤丸浅井城」に「上分畠山持国」と有り行政支配は「守護畠山持国」に、「底地」は利波郡を知行された富山市蜷川の最勝寺の土地に蜷川城を構えた「室町幕府万所代蜷川新右衛門親当」に知行されたと考えられる。

(※「蜷川郷土史」)

■「足利義満」が創建した「相国寺」の「塔供養記」には、「新川郡」の惟宗姓「神保氏」と、通字の「氏」を名前につけた「利波郡」の平姓良文系「神保氏」の越中の二つの「神保氏」の名前が見られ、系図ではこの氏族は古くから「能登畠山氏」に従っている。その後、この氏族は「応仁の乱」や戦国の動乱を乗り越えて、「二つの神保氏」は共に徳川家旗本として仕官している。

▼「高岡市守山城」の平姓良文流「神保氏張」系図

⇒室町から戦国時代の戦闘記録等が記載される。

■上杉が越中から去って、織田信長家臣の「佐々成政」が越中を知行されると、「守山城 神保氏張」、「柴野城 寺嶋牛介」、「赤丸浅井城 中山直治」、「木舟城 佐々平左衛門」は能登に配置された「前田利家」と対立。「能登末森城の戦い」では佐々軍として前田軍と死闘を演じた。