■軍事氏族で天皇家と密接な「物部氏」と「神剣」の製作。

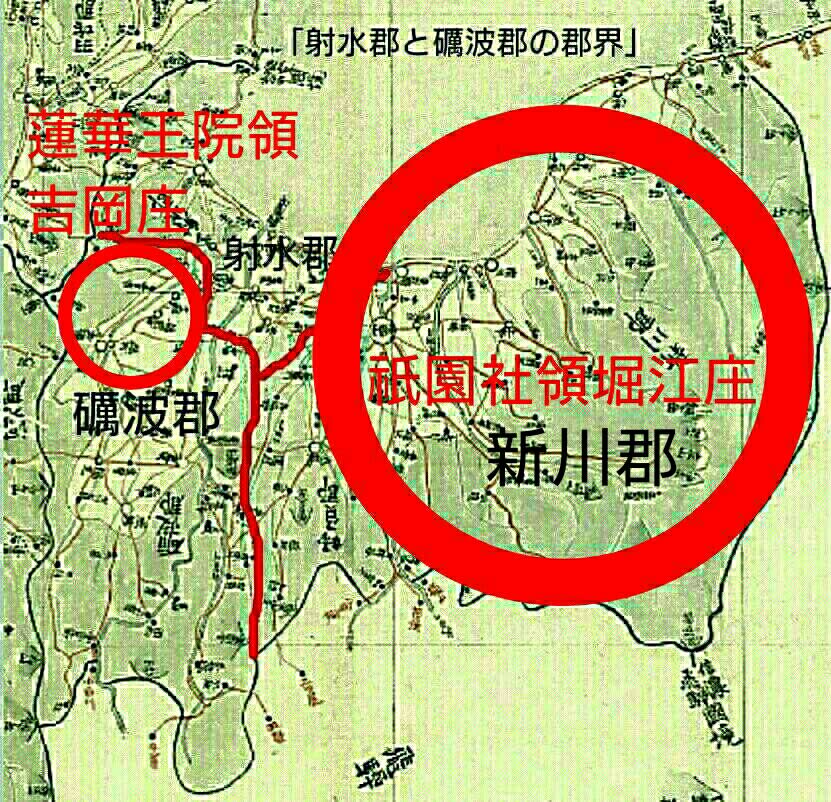

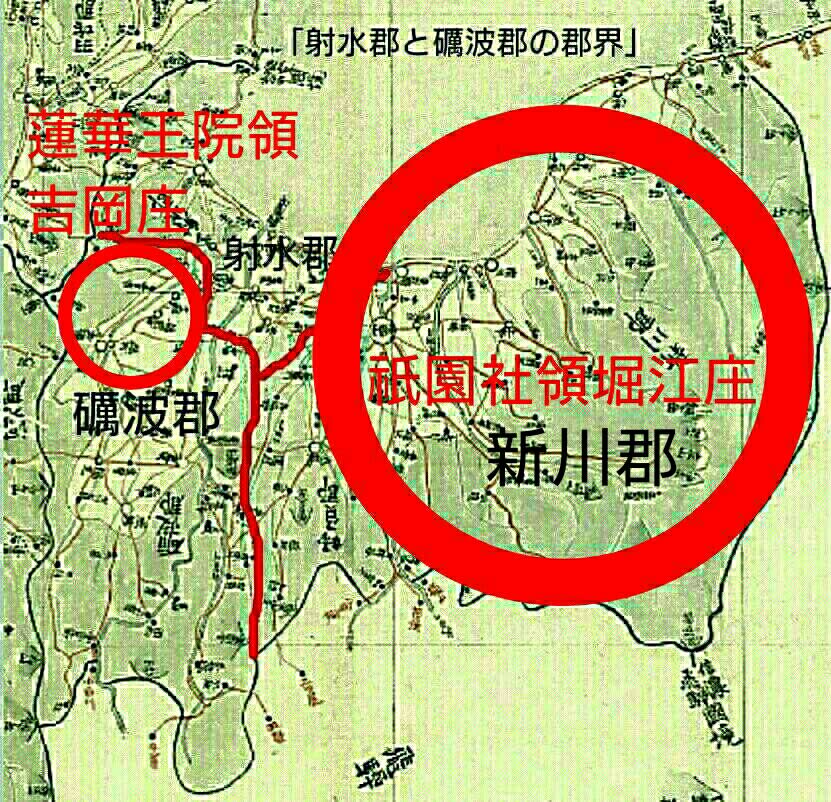

「大和国宇陀郡」から来たとされる「宇多刀工」が栄えた「越中吉岡庄」。

(※宇陀郡には神武天皇が入られたと云う。)

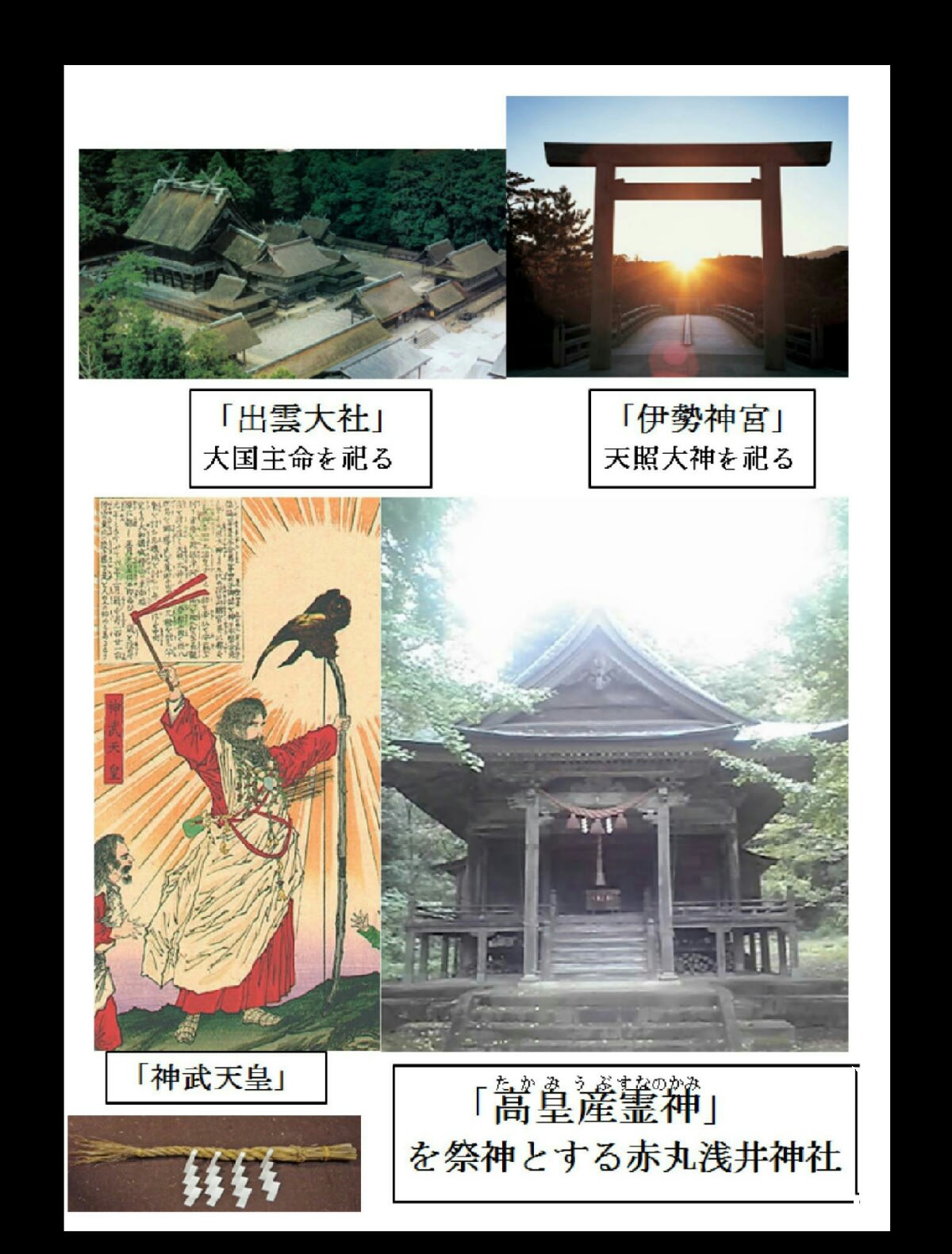

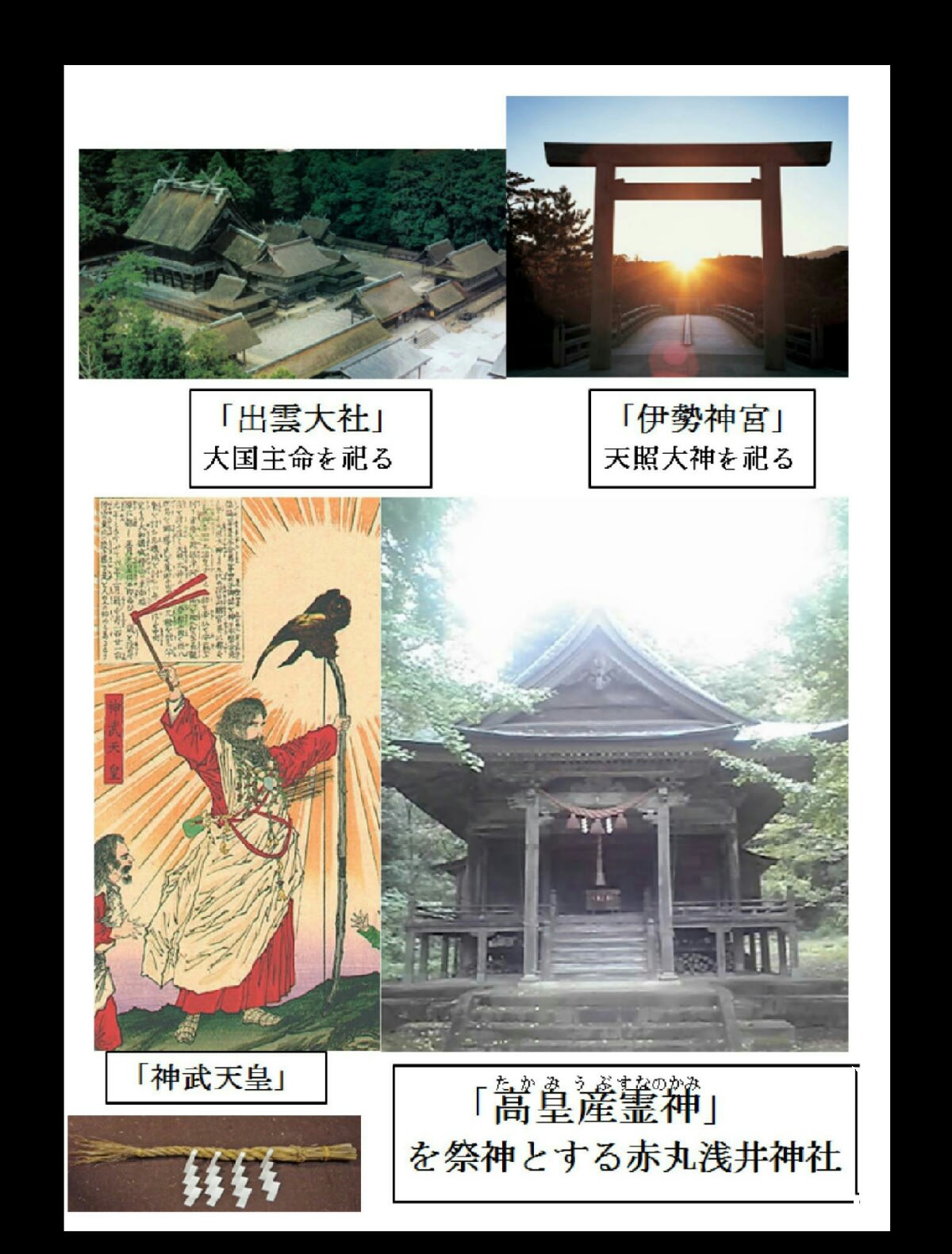

「越中吉岡庄」には出雲系の神「八河江比売」と皇室の最高神「正一位 高皇産霊神」を祀った「延喜式内社赤丸浅井神社」が鎮座している。

神武天皇が東征の時に、金色の鳶が飛んできて、神武天皇の弓弭に止まり、長髄彦の軍は眼が眩み、戦うことができなくなった逸話は有名。

(※「日本書紀」)

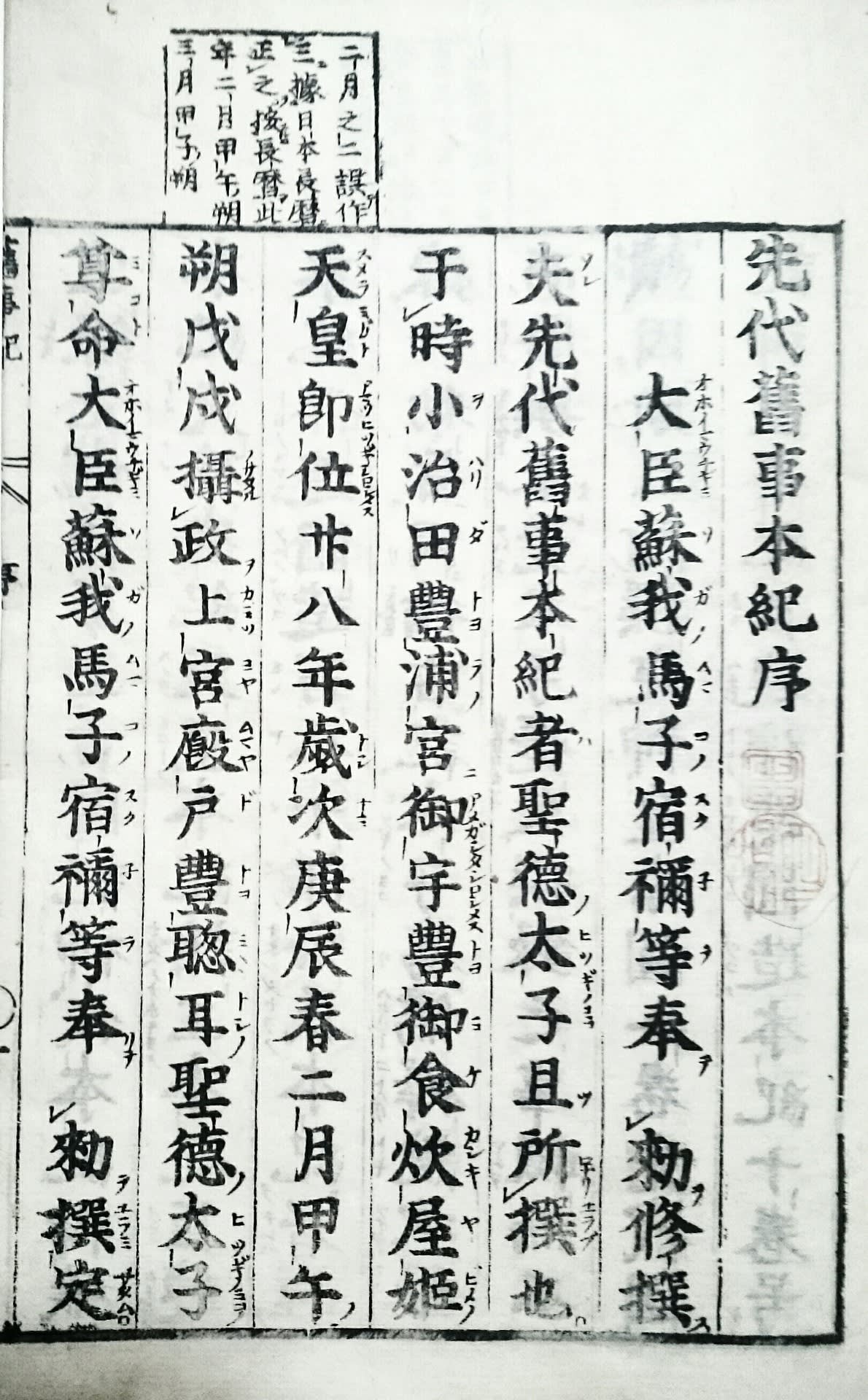

■日本国の人皇初代神武天皇は、即位前には「神日本磐余彦尊」( カムヤマトイワレヒコノミコト)と云われた。磐余彦尊は東に緑の国がありそこを得たいと思われたが、既に「饒速日命」がそこに入っていた。磐余彦尊は幾度戦っても戦況は思わしくなかった。そこで、天照大御神は武甕槌神と相談して霊剣(布都御魂)を熊野の高倉下に授け、高倉下はこの剣を磐余彦に献上した。剣を手に進軍を再開したが、山路は険しく困難を極めた。そこで、天照大御神は八咫烏(ヤタガラス)を送り道案内とされた。 磐余彦は八咫烏に案内されて、莵田(宇多)の地に入った。磐余彦の前には八十梟帥(ヤソタケル)等の敵軍が充満して進路を阻む。磐余彦は高皇産霊尊が夢枕で指示した様に勝利を祈願した。遂に長髄彦との決戦となり苦戦する。そこへ鵄が現れて磐余彦の弓の先に止まり電撃の様な金色の光を発した為、長髄彦の軍は混乱し磐余彦に敗れた。そこで饒速日命は長髄彦を殺して磐余彦に降伏した。

【※「赤丸浅井神社」は神々を地上に遣わされた皇室の最高神「正一位 高皇産霊尊」を祭神とする。「赤丸浅井神社」を中心とする「越中吉岡庄」は藤原摂関家の長者「藤原頼長」の庄園であった。赤丸村領鍛治屋町島には「宇多国光」(※本国は大和。 宇陀郡より赤丸村鍛治屋町島に移住。古入道という。刀剣は「古宇多」と云う。) を祖とする「宇多派刀工」が工房を構え、南北朝から江戸時代迄栄えたと云う。「宇多刀工」や日本刀は刀鍛冶の祖の「天国アマノクニ」が「八咫烏神社」が鎮座する大和国宇陀郡の神泉で刀を鍛えた事が「日本刀の始まり」とされ、「刀剣の製作」は神事と密接な歴史を持っている。「大和国宇陀郡」と「吉岡庄」の繋がりは何か? 富山市の松倉郷を拠点とした「郷義弘」は宇多国光、正宗に教えを受けたと云う。】

■『古代氏族系譜集成』は国税局勤務の宝賀寿男氏が記された大著である。

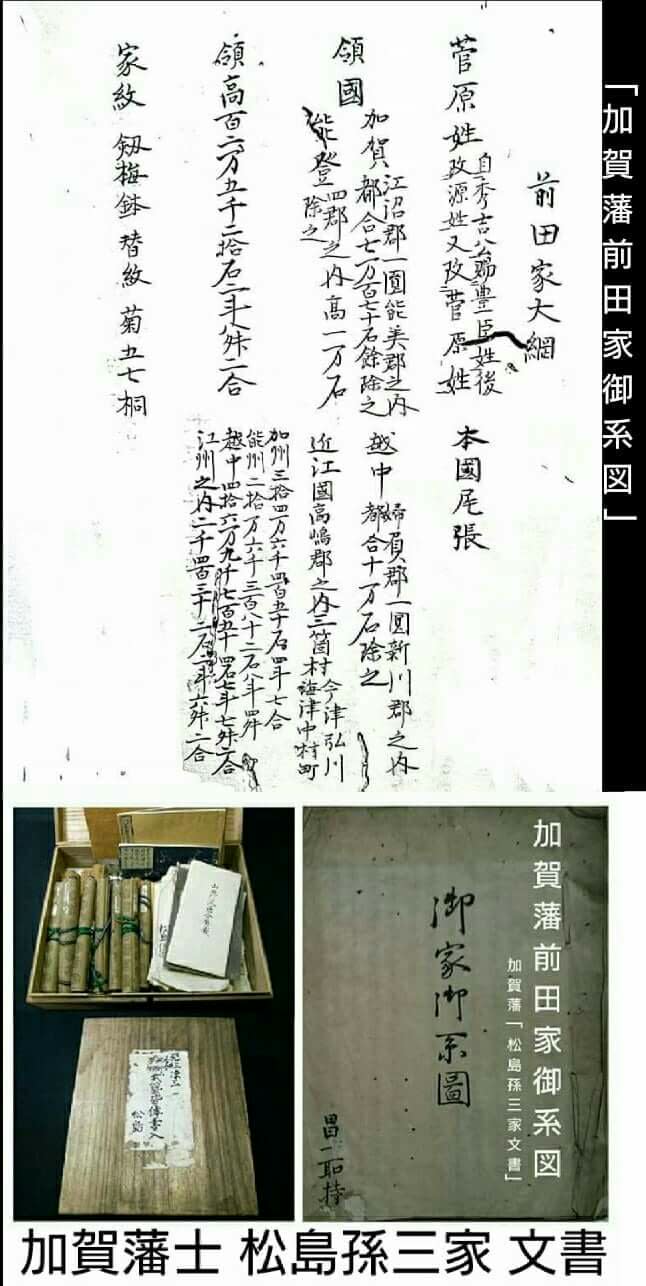

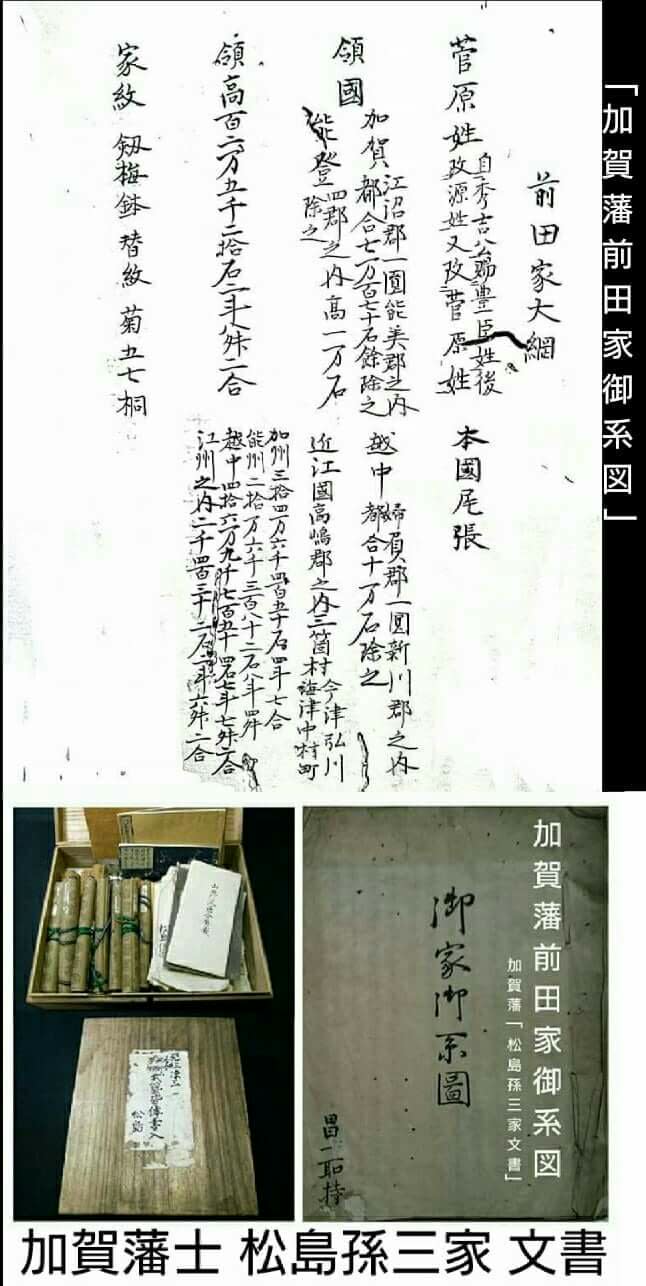

加賀藩の「前田利家」が「物部神社」を崇敬し、「金沢尾山神社」は元、高岡市海老坂に在った「物部神社」を勘請した神社で、前田家の氏神として祀り、物部守屋の子孫、野見宿彌、菅原道真の子孫の物部氏であるとされる事から、「物部系図」に記載された事を要約して検討してみたい。

▼「加賀藩士松島家文書」に拠ると、「前田利家」は当初、「豊臣」を名乗り、次いで「源氏」を名乗り、続いて最後は「物部一族」の末裔で在る「菅原」を名乗ったと記されている。

■「物部氏族」は、神武天皇の前に大和に入った「饒速日命ニギハヤヒノミコト」の後裔である。神武東征時に「饒速日命」の子の「可美眞手命」が「長髓彦ナガスネヒコ」を誅殺して「神武天皇」に帰順したと云う。この功績で物部氏族は大和朝廷の初めから重きをなし、崇神天皇朝前後には幾人かの后妃を出す迄になる。「饒速日命」の系譜は『姓氏録』では「天神部」に収められる。

「物部氏族」ではその始祖「饒速日命」は「天押穂耳命アメノオシホノミコト」の子であると云う。物部系図に在る尾張氏族系譜では「天火明命」が「尾張氏族の祖」とされる。又、「饒速日命」の十四世孫からは「尾治連」と名乗り、「物部氏の祖先」とされる「宇摩志麻治命」はその一族で、十八世孫で在る。更に、この「宇摩志麻治命」の十一世孫には【物部鍛冶師連公】が記載されており「物部氏」が刀剣製作の始まりで在った事を窺わせている。

【※「古語拾遺」に物部氏の遠祖の逸話がある。

神武天皇が東征を行う年になって大伴氏の遠祖の「日臣命」(ヒノオミノミコト)は督将の元戎を率いて兇渠を斬り払い、命の功績に片を並べる者は無かった。物部氏の遠祖の饒速日命は敵を殺し輩を率いて官軍に帰順した。忠誠の効を殊に褒めて寵愛された。大和氏の遠祖の椎根津彦は皇船を迎え案内したので、香山の嶺に功績を表した。「賀茂縣主」(カモノアガタヌシ)の遠祖の八咫烏は宸駕を導いたので「菟田(ウタ)」の道に御璽を顕した。妖気は既に晴れてまた風塵も無く都を橿原に建てて宮室を作った。】

■「饒速日命」は「天忍穂耳命」の子で、「瓊々杵命ニニギノミコト」の兄弟で邪馬台の王家の祖「天火明命」の近い親族であったと考える。谷川健一氏は「物部氏」と「少彦名神」を祖とする「鳥取部」との近縁性や「物部・鳥取部」共に優れた鍛冶技術を持つと指摘する。「少彦名神」が出雲の「大穴持命オオアナムジノミコト」(※大国主命)の国造りに協力したと「紀記」等に見え、この兄弟が出雲で活動したと『出雲国風土記』に見える。「熊野大神」を奉斎した「出雲国造」も同じ「天目一箇命」の後裔ではないか。「天目一箇命」(※天太玉命)は或いは兄弟とされた「少彦名神」かも知れないし、「山代国造」の祖の「伊岐志邇保命」は筑紫の「大己貴命」の子で「天津彦根命」にあたるのか?

■「饒速日命」は畿内の河内国河内郡の地に入り、後に大和国鳥見白庭山(磯城郡)に遷ったと云う。その子「可美眞手命」とその正統は大和国十市(磯城)郡穂積里(現、田原本町大字保津)に居て穂積姓となり、「孝元天皇」~「成務天皇」期に后妃を輩出した。「穂」は稲の穂にもみられるが鍛冶部族の「火(ホ)」にも通じる事から、「天忍穂耳命」や「天火明命」、「五十研丹穂命」という遠祖の名に使用される。「饒速日命」が大和入りした時に「天物部」を率いており、崇神朝頃に分岐した支族の「物部連」がその軍事・刑罰という職掌から次第に強大化し、履中天皇朝の「伊弗」、雄略天皇朝の「目」など大連の位につく者を輩出した為に「物部氏族」と呼ばれることになる。「物部」とは、鈴木真年氏が「品物ヲ作ル也」と記しており、『旧事本紀』の「天神本紀」には二田物部・当麻物部・芹田物部・鳥見物部・横田物部など二十五物部が記される。(この「物部」自体が物部氏族とは限らない)

物部連の本拠は物部守屋大連の頃は河内国渋川郡だが、初期以来、大和国山辺郡の穂積郷・石上郷(天理市中央部の前栽町から布留町にかけての一帯)が同様以上に重要な地であった。古式土師器とされる布留式土器を出した「布留遺跡」(天理市布留町・三島町等一帯)は、古墳時代までの複合遺跡であり、物部氏族に関係するものとみられ、その近隣に同氏族奉斎の「石上神宮」や一族の墳墓もある。「布留遺跡」よりも古い「唐古・鍵遺跡」は穂積郷に近く、ここが物部氏族初期の居地とみられる。(★「物部氏」の後衛に埴輪を考えた「土師氏」がいる。)

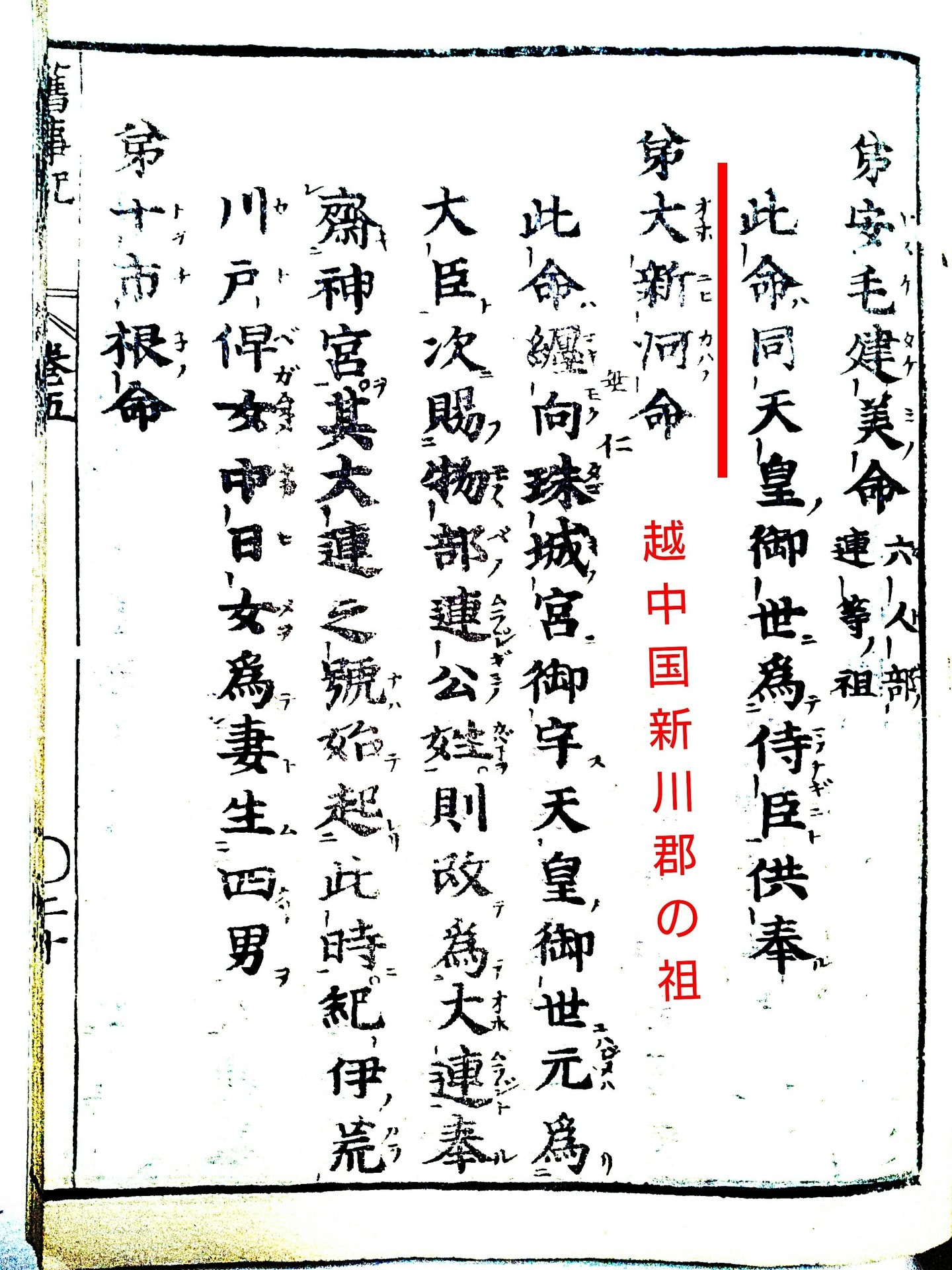

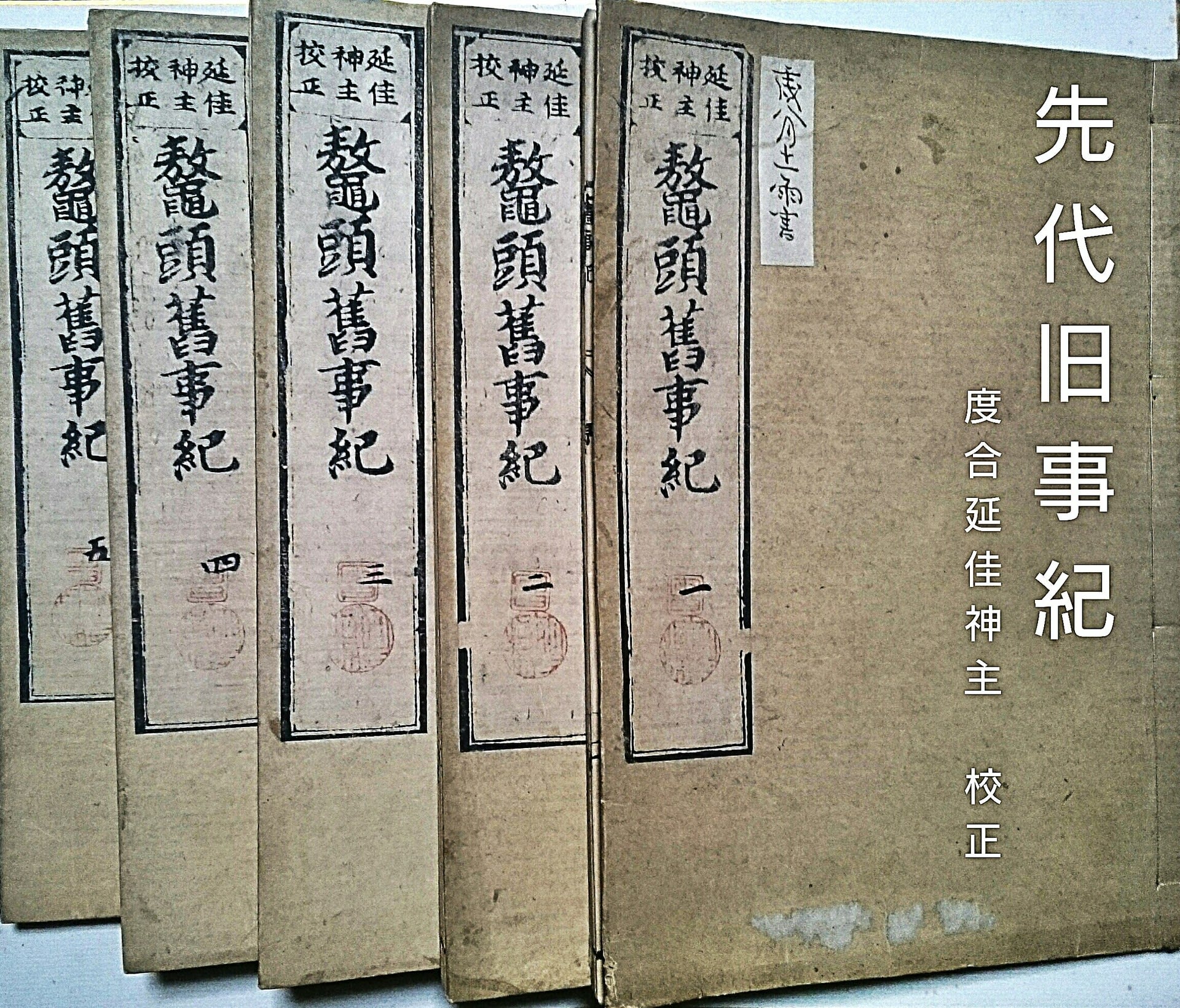

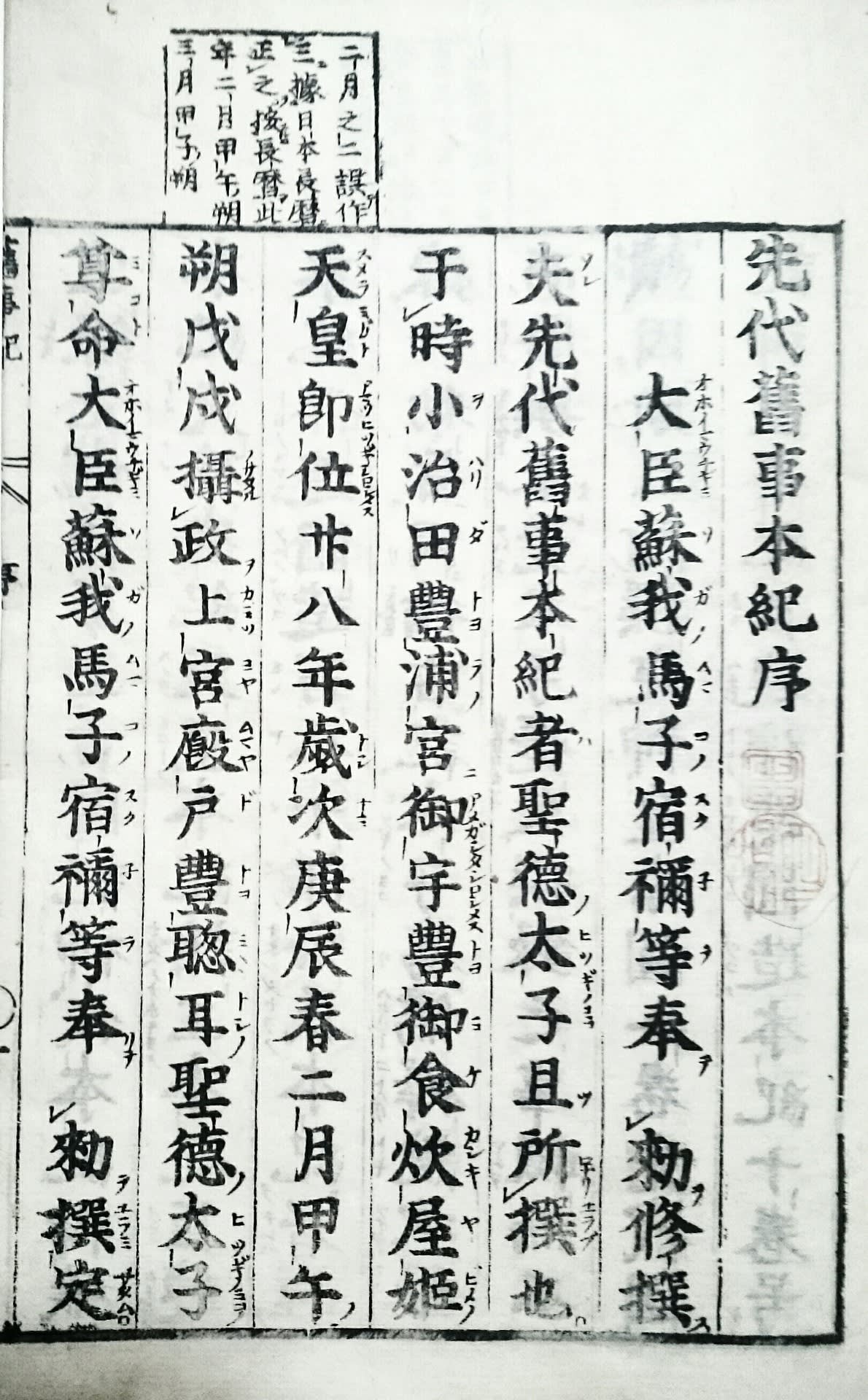

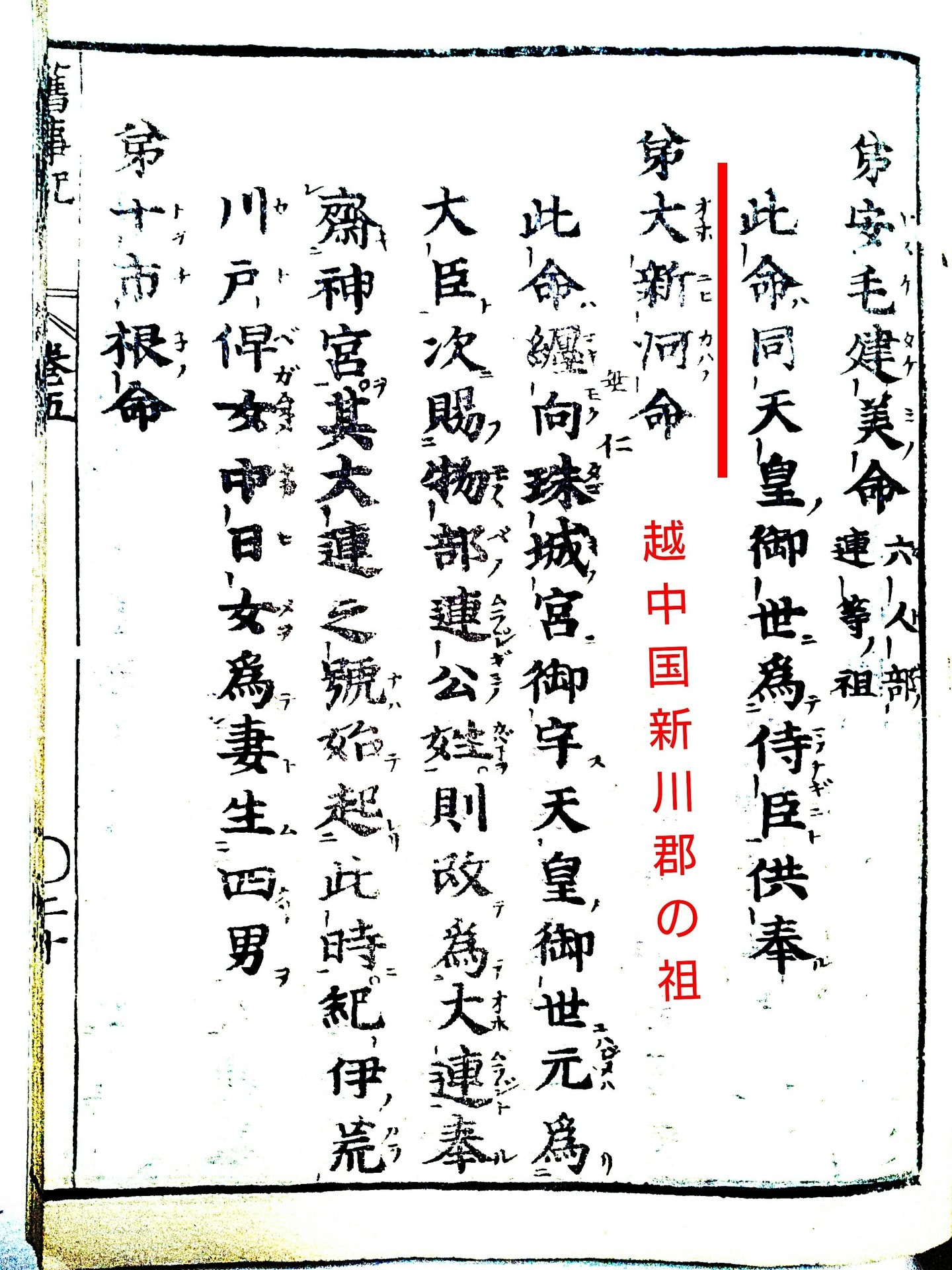

■「蘇我馬子」が編集したとされる「先代旧事紀」に拠ると、越中国新川郡の「大新川連ダイニイカワノムラジ」は「物部一族の祖」だとされている。

■「物部氏族」の出自は極めて難解で、その一族諸氏(阿刀連、津門首、物部依羅連など)の分布・性格、奉斎神(石上神宮を和邇氏族の物部首〔のちに布留宿禰姓〕と共に奉斎)や祖神の所伝(山代国造と共通の祖神を有する)から検討したが、遠祖の「天目一箇命」・「少彦名神」兄弟の母は、「海神族綿積豊玉彦命」の姉妹、「豊玉媛」(高比売)であり、「饒速日命」の母は「足浜目門比売命」とみられ、「足浜は葦浜」の意で「猿田彦神」(豊玉彦命の子)の姉妹ではないか?

■近江国浅井郡に居を構えた物部姓守屋流と称した古代豪族浅井氏が在る。

[★赤丸浅井神社の祭神は「葦那陀迦神 (アシナダカノカミ )」⇒ 「大国主神」の妹。大国主神の孫の「国忍富神」と結婚して「速甕之多気佐波夜遅奴美神」(ハヤミカノタケサバヤジヌミノカミ)を生んだ。

【古事記】「葦那陀迦神」=八河江比賣 、八河江比売= 八河沼比賣(ヤカワヌナヒメ)]⇒物部氏との関係は不明だが、「神名帳考証」[出口(度会)延経著]に拠れば「浅井神社とは浅井の神在ればなり」と記され、行基の所縁の琵琶湖近くの「矢合神社」の祭神であるとしている。

北陸使(北陸道将軍)の「大彦命」は阿倍氏、東海使の「武渟川別命」は大彦命の息子でつまり阿倍氏、西道(山陽)使の「吉備津彦命」は吉備氏、丹波(山陰)使の「丹波道主命」は息長氏と、みんな海人系の有力豪族である。赤丸村の「浅井神社」を開いたとされる「行基」も百済系、高志国の高志氏、和邇氏、海神族とされる。⇒(※行基の墓誌に「本姓は高志氏」と記載されている。)

一方、「赤丸浅井城」を居城とした「越中石黒氏」の祖の「利波臣」は「古事記」では「高志利波臣」とされ、物部氏が妃を輩出したとされる「孝元天皇」を祖とするとされる。「延喜式内社赤丸浅井神社」はこの「浅井城」の守護神だったとされる。

(※「孝霊天皇」を祖とするとする系図もある。)

■「浅井神社由緒」に拠れば、「浅井神社」は第五代孝昭天皇の時に「八河江比売神」を祭神に祀って創建されたとされ、「浅井とは浅井神社在ればなり」と伝わり、物部氏族の近江国の浅井氏の信仰する「大国主命」の孫の妻の女神を祭神として創建されたと云う。神社の建つ場所は「浅井谷」と呼ばれ、「赤丸村」に成る前は「浅井」と呼ばれた地域で在ったと伝える古書も在る。「赤丸浅井城」は越中石黒氏が「赤丸浅井神社」を信仰して、「浅井神社」から「浅井城」と名付けたとされる事から、この祭神や浅井神社の創建には、「越中石黒氏」の祖の古代氏族「利波臣」の影響が色濃く反映している様だ。

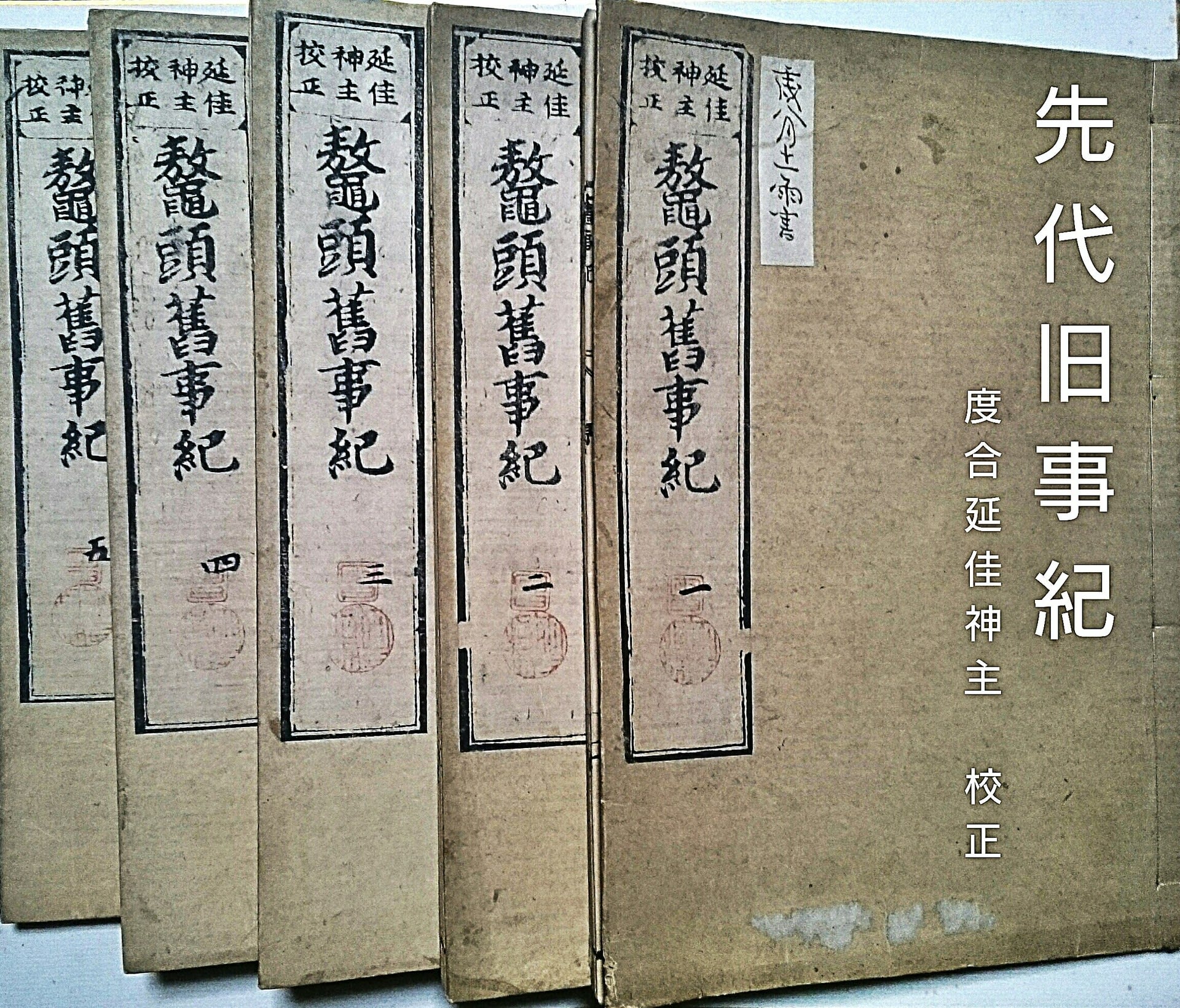

(※「蘇我馬子」が聖徳太子の編纂された書籍を校正して作成したと伝わる「先代旧事紀」では、「物部一族」の歴史が事細かく記載されており、物部氏族は歴代の天皇の中宮を輩出して皇室とも密接な一族で在った事から物部氏についての記載が中心に成っている。「旧事紀」には、「聖徳太子」の妻が「蘇我馬子」の娘で在り、蘇我氏→聖徳太子→物部氏の関係が背景に在ったと見られる。その中でも高志の中つ国と呼ばれた越中国の「新川郡」の祖の「大新川連」が「物部氏族の祖」で在ると記載される事は注目される点だ。)

■物部氏族は初期から極めて多数の支族に分かれ諸国に繁衍し、物部八十氏とも百八十氏とも云う。本宗家は垂仁天皇朝に「物部連」姓を賜ったと伝える「十市根命」後裔。

諸国の国造家として熊野国造(紀伊国牟婁郡熊野)、三河国造(三河)、遠淡海国造(遠江)、久努国造(遠江国山名郡久努郷)、珠流河国造(駿河)、久自国造(常陸国久慈郡)、三野後国造(美濃)等相当多くある。(※「先代旧事紀」の中の第十巻「国造本紀」参照)

・「三野後国造」は「三野前国造」と共に「三野国造」とされており、三野前国造と三野後国造とは、別系統に見えても遠祖は同じとみられる。三野前国造は伊勢の安濃県造同族で、三野後国造は物部氏族ではないか?

⇒「越中五位庄総社赤丸浅井神社」の域内の高岡市福岡町には「三乃郷」が在ったとされ、現在は「上簑、下簑」と呼び、鎮守社の「三乃神社」が鎮座している。

・ 駿河、遠江、三(参)河の物部氏系という国造については、参河・珠流河国造は共に「三野後国造」の支流ではないかとみられ、遠江の二国造家も参駿両国造と同系か和邇氏族かで水神性が濃い。伊予の「小市国造」も水神性が強く、珠流河国造と三野後国造の一族とみられる。これらは御井神(木股神)を奉斎し、その式内社が三野では各務郡(奉斎者は村国連か)、多芸郡(同、物部多芸連か)に鎮座する。

・物部氏では、用明天皇薨去後に排仏派の物部守屋大連は蘇我氏に敗れて大きく衰えたが、「壬申の乱」(※672年、天智天皇の子、大友皇子と皇弟大海皇子「→天武天皇」の戦い)後に勢力をかなり回復して、奈良朝以降の本宗家となった石上朝臣氏では左大臣麻呂、大納言宅嗣などの高官を輩出した。それも長くは続かず、平安期に入って衰えた。(※物部一族は「丁未の乱:587年」で蘇我馬子に滅ぼされた。)

中世以降の中央の官人では、支族の中原朝臣姓の押小路家が地下筆頭として存続し、同姓で医家の官人もあった。武家では、「熊野神人」出の「鈴木一族」(穂積臣後裔)、「熊野国造後裔氏族」、伊予の「河野・越智一族」(小市国造後裔)、武蔵の「児玉党」(久自国造後裔)、長門の「厚東一族」などが繁衍している。また、伊予の「越智支族」から出た「橘遠保」が「藤原純友追討」に活躍したが、この一族は「橘朝臣姓」を冒称し、武家橘氏として諸国に繁衍した。

■物部氏族から派生した姓氏。

【畿内地方】穂積臣(録・左京。[鈴木]-紀伊国牟婁郡の熊野大神神人より起り、紀州名草郡藤白の鈴木を宗家として、三河、尾張、駿河、伊豆、武蔵、上野、下野、下総、越中等多くの地域に分岐。特に三河では繁衍し、賀茂郡の矢並・足助・酒呑・則定・寺部・九久平・小原、碧海郡竹村などに分居し、江戸期には旗本に多い。[亀井]-紀州亀井村住、分れて出雲に遷り武家華族。雑賀、[戸野]-紀州人。[井出]〔井手〕、[山村]-駿河国富士郡人、越前福井の歌人橘曙覧の家人[もと正玄、のち井手] 、[出井]、[乙種]-駿河人。[吉田]、[荻]-三州人。[井谷]-遠州人。[木原]-遠江国山名郡木原邑より起る。[鳥居]、[神倉]、[常住]-熊野人。[土居]、[今城]、[得能]-伊予国宇和郡人で熊野鈴木一族の流れ、熊野の榎本一族か。[白玖]-讃岐国多度郡大麻神社祠官。なお、大和国十市郡の保津は族裔か。同吉野郡の芋瀬〔妹背〕、[梅本]は穂積姓というも、真偽不明)、穂積朝臣(録・左京。[百谷]、[宇倍]、[広岡]-因幡国法美郡人、ただし系図には疑問があって、実際には因幡古族伊福部臣の末か)、穂積部(美濃)、穂積(木積-河内国石切剱箭神社祠官)。

釆女朝臣(録・右京。[梅木]-大和国春日神人、一に紀姓。南都居住の伊狭川も同族か。なお、大和の都祁水分社神主の[釆部〔栄部〕]は族裔か)、釆女造、釆女連、釆宿祢。

物部連、石上朝臣(録・左京。[藁科]-駿河国安倍郡藁科より起る)、物部朝臣([堤]、[中山]、[北]、[島]、[岸田]、[菅田]、[西川]、[多田]、[豊井]、[布留川]、[上田]、[乾]、[西]、[薮]、[南]、[中]、[東]、[森]、[巽]、[別所]、[豊田]、[福智][堂]-大和国山辺郡の石上神宮祠官一族)、 石上大朝臣、 榎井連(朴井連)、 榎井朝臣、 春世宿祢(この改姓の榎井朝臣もある)、 弓削連([芦田]、[枝吉]-播磨人)、

弓削宿祢(録・左京。[稲生]-伊勢国奄芸郡の稲生明神神主。[多湖]、[星合]、[和田]、[伊能]-稲生同族。[蟹江]-尾張人。[重藤]-豊前国田川郡人。[弓削]、[山崎]-遠江国佐野郡弓削庄の人)、 弓削朝臣、弓削御浄朝臣(御清朝臣)、 物部弓削連([荻生]、[上野]、[平岩]、[長坂]、[都筑]、[勝]、[竹矢]-三河人、なお系図には疑問もある) 、今木連(録・山城。[今木]-和泉人)、屋形連、錦部首(録・[山城])、 河上朝臣、 葛野県主、葛野連(録・左京。葛野大連も同じか)、

中臣部、中臣葛野連(録・[山城])、 秦忌寸(録・[山城])、 秦宿祢([松尾]、[東]、[南]([葛野]-山城人)、 高岳首(録・[和泉]。丹後国与謝郡の[高岡]は族裔かという)、神野入洲連、 依羅連(依網連。録・左京、右京)、 物部依羅連(録・[河内])、 網部(録・[和泉])、 柴垣連(録・左京)、 積組連、積組造(録・[河内])、 小軽馬連(小軽間連)、軽馬連(借馬連、軽間連。[賀留]-大和国高市郡人)

曽根連録・左京、右京、[和泉]。[曽根]、[樋口]-大和国川合村広瀬神主、祢宜)、 曽根造、曽根宿祢、椋部(阿波国那賀郡人)、 椋椅部連(録・摂津未定雑姓。[倉橋]-摂州豊島郡人。また、摂州武庫郡の瓦林〔河原林〕は族裔か、称[菅原また平、藤原姓]、倉橋部宿祢、倉橋部朝臣)、 高橋連(録・右京、[山城]、[河内]。[堀内]-紀伊国直川庄高橋社司)、 高橋宿祢、 立野連、立野宿祢([立野-大和国平群郡人。大嶋-京官人で右馬寮、もと津田と称。近衛家侍の立野も同族か)、 桜島連(横度の改姓、大和国添上郡)、桜島宿祢、葛井連、伊勢荒比田連、小田連、縣使首(録・大和)。立野首(大和国城下郡鏡作郷)も同族か。肩野連(交野連。録・右京。河内国交野郡片野神社祠官の養父・[松尾氏]は族裔か、物部後裔と伝う)、 物部肩野連(録・左京)、 良棟宿祢([片野]-河内国交野郡人で後に常陸に遷住、称藤原姓)、

宇治連、宇治部連(宇遅部連。録・[河内]、[和泉])、 宇治山守連(録・[山城])、 宇治部、宇遅部直、宇治宿祢(録・[山城]。宇治-山城国宇治郡人。[石井]-京官人で九条家諸大夫、山城国紀伊郡石井より起る。城州久世郡の槇島〔真木島〕も族裔か、称藤原姓)、 柏原連(録・左京)。なお、大和国葛上郡の柏原造も同族か。

刈田首、刈田連、 鳥部連、 依羅田部連、 韓国連(辛国連。録・[和泉])、 高原連(同上の賜姓。[高原]、[土師]-備前国邑久郡片山日子神社祠官。河内-下野国人。泉州和泉郡唐国保の刀禰職横山氏は族裔か)、 物部韓国連(録・[摂津])、水間君(水間-大和国添上郡東山村水間より起る)、 水間宿祢。 文嶋連、 須佐連、 巫部連(録・[山城]、[和泉])、巫部宿祢(録・右京、[摂津]。[後藤]、[萬代]、[辻]-和泉国人)、当世宿祢。

大友-相模の藤原姓近藤能直が中原親能の養嗣となり、豊後で大いに繁衍、源姓とも称。大友一族には、[戸次]、[鵜本]、[片賀瀬]、[立花]、[野津原]、[志賀]、[朝倉]、[下郡]、[鶴見]、[久保]、[得永〔徳永〕]、[駒木根]、[吉岡]、[小田原]、[築井〔津久井〕]、[立石]、[清田]、[松岡]、[小川]等-以上の大友一族は藤原姓に改め、豊後国及びその周辺に住。[竹中]-豊後住、なお美濃の竹中半兵衛家はこの流れと称するも、別族か、その一族に[四宮]。[利根]-大友同族、豊後住、分れて上野に住。[日田]、[津江]、[矢野]、[平野]-豊後国日田郡人、日田郡司家跡を襲う。詫摩〔詫磨〕-肥後国託麻郡人、一族に[井上]、[平井]、[板井]、[平田]。[日並]-宗形神社祠官、称源姓。門司-豊前国企救郡人、吉原]-備後国御調郡人。 [本郷]-若狭国大飯郡の大族、称村上源氏。[田井]-紀伊人。また、筑後国三瀦郡の[堤]は、大友支流と称するが、疑問大。この堤の一族には[大石]、[高木]、[内田]、[藤崎]など。

・香宗我部-甲斐からの遷住で、土佐国香美郡に住んで甲斐とも号。甲斐源氏出自は仮冒として、大中臣(大仲臣)姓ともいうから、本来中原とは別族か。 土佐の香宗我部一族には、[甲斐]、[中山田]、[門田]、[中山]、[喜多]、[造手]、[松岡]、[岩原]、[水谷]、[青井]、[倉町]、[山本]、[倉橋]、[笠原]、[立山]、[西山]など。なお、同郡韮生郷に起り楠目城に拠った土佐七雄の一、[山田氏]は、香宗我部氏の初期の分岐というが中間の歴代が不明で、土佐古族の色彩もある。

・[甕]〔母台、母田井、茂田井〕-信濃国佐久郡住。丸子〔円子〕-同国小県郡人、同上族。 [樋口]、[今井]、[落合]-信濃国木曽より起る、甕以下は同族で本来信濃の古族の末か。 下野宇都宮配下の[今井氏]は兼平の後裔で、[滋野]姓を称した。

・[由比]-筑前国志摩郡人。一族に[河辺]、[飯]、[重富]及び早良郡の[弥永]。志摩郡の称源姓の[泊]、[松隈]も同族か。これらはおそらく筑紫国造同族の末流か。なお、建保・建武頃の筑前住吉社神官に権大宮司中原朝臣が見える)。

阿刀連、中臣習宜朝臣(摺宜朝臣。録・右京)、習宜連(中臣習宜連)、中臣熊凝連、中臣熊凝朝臣(録・右京)、熊凝朝臣、栗栖連(録・河内)、物部首(録・河内、山城未定雑姓)、日下部(録・河内)

■諸国の物部氏族

物部一族は諸国に広く分布するが、特に紀伊の熊野国造、伊予の小千(越智)国造及び常陸の久自国造の流れが各々の領域を中心にに大繁衍し、中世の有力武士団を出した。

①熊野国造の流れ⇒熊野直、熊野連(録・山城。和田-紀伊国那賀郡和田村人、中世称橘姓、熊野八庄司の一なり、河内にも住。竹坊、尾崎、河井〔河合〕、深山、大谷、堤、岩代、音無〔音无〕、宇原木、小池-熊野社家。曽根-熊野社家、又上野国碓日に分。宮脇、大熊-讃岐国香川郡十河に住。片山-讃岐人。鳥居、真砂、日高、津田、篠崎、大屋、関地-紀州人。稲熊-三河国宝飯郡竹谷神社祠官。熊野の本宮社家の竹内、壱岐、新宮社家の羽山なども熊野国造の族裔か関係者か。

愛洲(会洲、愛須)は紀伊志摩伊勢などに勢力を持ち、紀伊の一族に久留栖、三木、湯川、武田、川、別所、上(宇恵)、幸徳、波沙、坂本、尾喜など、また土佐の御本、武田、浜田(その末裔に田中光顕伯爵家も出す)などを出した。これら諸氏は、甲斐源氏の武田一族(奈古氏からなど諸説ある)の出と称したが、疑問大。紀伊古族の出は確かであるが、真年翁のいう熊野連姓かあるいは尾張氏族系の熊野古氏族の出かとみられ、後者の可能性もかなり強い(その場合、姓氏は湯母竹田連か)。

湯川(湯河)は熊野八庄司の一で、紀伊国牟婁郡道湯川に起り日高郡に拠る中世の大族、一族に大畑、沢、能城、天野、内川、日足、愛川、小松原など。熊野本宮祠官の坂本は右坐などにあり、尾治姓の坂本氏を継いだというが、本来、両者は同族か。また、越後の城氏の後と称した牟婁郡の松本・鬼ヶ城は、おそらく湯川の支流か。

楠木〔楠〕-熊野社家にあり、また河内に住み紀州に分れ、称橘朝臣姓。橋本-紀伊国伊都郡橋本村住人。高名-和泉国和泉郡人。大田-伊勢国安濃郡人。池田-摂津国池田に住、本来紀朝臣姓の家を継ぐ者を出す、ただし更に紀姓の人が相続ともいう。この池田一族には、摂津の荒牧、河辺、堀内、毛馬、辻、大塚、辰巳、山脇など。大饗-摂津人。神宮寺-河内国大県郡神宮寺村住人。佐備、石川、甲斐庄、隅屋〔須屋〕、野村-河内人。相郷-紀州人。則岡-紀州有田郡人。小南〔木南〕-紀州海部郡人。芋川-信濃国水内郡人。梶川-尾張人。奥田-伊賀人。数原〔須原〕-近江人。打越〔内越〕-出羽国由利郡人。賀茂-美濃国賀茂郡に起り、遠江国敷智郡に遷。杉本-丹波人。野口-駿河人。神岐-美濃人。山地〔山路〕-讃岐国豊田郡人、山地子爵家を出す。大塚-紀伊国牟婁郡に起り、駿河に分る。木俣〔木全〕-伊勢人、おそらく員弁郡の猪名部造族裔か。このほか、楠木一族の出と称する諸氏が多くあり疑問を留保しつつ挙げると、和泉の池樋・武、備前の楢村、伊勢の久間木や楠瀬など)、熊野朝臣、相賀直。

なお、牟婁郡居住で熊野新宮祠官の熊野部(高倉下後裔の熊野部千代包の後と称す)も同族か。この一族のうち、石垣は熊野にあったが、鵜殿は三河国宝飯郡にも展開した。紀伊の堅田連(堅田-紀伊国牟婁郡人)も熊野国造一族の出か(または尾張古氏族系か)。

②小市国造の流れ⇒越智直(小市直。録・左京。新居〔仁井〕-伊予新居郡人、称橘朝臣姓。橘、矢野、徳永、高部、金子、真名部〔真鍋〕、今井-同上族。北之川〔岐他川〕-伊予国宇和郡人、称紀朝臣姓で、また越智朝臣とも称。隣国阿波にも進出して、那東郡人に新居、古津、池田、高市が見える。 越智宿祢(越智朝臣姓の称も見えるが、これは私称か。河野-伊予人で、風早郡に起り同国に繁衍して一族甚だ多し、同族が土佐阿波等や京官人にもあり。久留嶋〔来嶋〕-予州野間郡来島に起る武家華族、もと村上といい、一族の能島・因島とともに海賊衆。正岡-伊予国風早郡の高縄神社祠官。稲葉、一柳-ともに美濃人で武家華族だが、系譜仮冒の疑いが大で、その場合は美濃古族の後か。林-美濃人。このほか伊予には一族きわめて多く、越智、高市、吾河、井門、石井、浅生、夏目、江上、萱戸、御谷、新居、拝志、吉田、井出、大野、寺町、弘田、児島、高井、浮穴、田窪、白石、遠藤、埴生〔垣生〕、浅海、周布、難波江、高尾、志津川、北条、久萬、石崎、松岡、得能、曽我部、免取、辻、大高、南、土居、小倉、神宮寺、宮田、合田、大瀬、今井、重見、木原、尾原、大井、今岡、野間、沖、井尾、久保、別府、戒能、片山、久保、黒川、井川、壬生川、福角、大内、出淵、仙波、池内、桑原、別宮、砂田、石田、青木、東条、日吉、松木、堺、一城、河内、和田、石川、平岡、富岡、久枝、柏谷等-伊予の河野同族。境田-日向諸県郡真幸院の天満宮大宮司。三島-日向薩摩人、三島子爵家を出す。小嵜-肥前国神崎郡人。福良-淡路の三原郡人。安芸国佐伯郡能美島の能美、山野井も河野同族と称。窪川-土佐国高岡郡仁井田五社祠官。新居、東、西-高岡郡の窪川一族。寺林-陸奥稗貫郡人。河上-下野人。

高橋〔のち三島〕-伊予国大三嶋の大山祇神社大祝家。鳥生、今治、島山、庄林、弥熊、大井、神野、山本、宮脇-三島大祝同族。また、藤原姓を称する忽那島の忽那、吉木氏も実際には河野一族。百々-近江国坂田郡人、一に橘姓、また宇多源氏京極支流と称。釜谷-伊賀国名張神戸司で伊勢神宮祠官。古森-大和国宇陀神戸司で伊勢神宮祠官、この二流の伊勢神宮祠官の家については系統不明。京官人でも、蓮華光院門跡坊官の榎本、二条家諸大夫の河野は越智姓と称)。出部直、伊豆部造。

③久自国造の流れ⇒大部造(常陸国久慈郡稲村神社祠官の高根は末裔か)、大部首(録・和泉未定雑姓)、大部宿祢。

有道宿祢(武蔵七党の一、児玉党を出したが、児玉郡を本拠に武蔵北部から上野国西部にかけて繁衍した。児玉-武蔵から分れて安芸国豊田郡にもあり、毛利氏重臣で一族から明治華族を出す。本庄〔本荘〕-児玉党より出て丹波に分れた家もあり、武家華族。奥平-上州甘楽郡人、なお三河国設楽郡奥平に起る武家華族奥平氏とその一族の和田・奥山などは、本来これとは別系で三河古族和邇部の裔か。

庄〔荘〕-武蔵国児玉郡人、分れて備中にあり、後掲。四方田-武蔵国児玉郡人、分れて陸奥加美郡に住し河内四頭の一。大滝、具下塚〔久下塚〕、北堀、本荘、牧西、若水〔若泉〕、小河原、宮田、蛭河、今居〔今井〕、長岡、小見野、粟生田、越生、宿谷、山崎、高坂、平児玉、秩父、与嶋、吉田、竹沢、稲嶋、柏嶋〔イ、狛嶋〕、新屋、眞下、御名、小河原、山越、木西、桜沢、吾那、志村、大淵、溝上-以上は武蔵人。大塚-武蔵に起り、出羽国置賜郡長井荘に分る。

小幡-上野国甘楽郡人で、戦国期の大族。その一族に、熊井戸、長根。小中山、大河原、多子、倉賀野、片山、大浜、鳥方、白倉、矢嶋、吉嶋、山名、嶋名、牧野、富野、大類、後閑、成嶋、反町、栗栖-以上は上野人。堀籠-上野国安蘇郡人。小代-武蔵国入西郡小代郷人、肥後に分れて繁衍。増永、倉満〔蔵満〕、荒尾、一分、中分、猿渡、片山-肥後国玉名郡の小代一族。荘、穂井田〔穂田〕、津々、福井、若林-備中国下道郡を中心に住。植木-荘一族で、同国英賀郡人。三雲、中条-近江人。若松-伊勢人。

武蔵国荏原郡に起る目黒氏は、児玉党とも畠山一族の出ともいい、源姓を称。陸奥伊具郡、出雲国飯石郡に分る。多久和-同一族で、雲州飯石郡人)。

白髪部造、白髪部連、眞髪部造(録・山城。原田-常陸国鹿嶋神人、久慈郡稲村神社祠官にもあり、伊達家臣の原田もこの一族か。神館〔上館〕、布田-同鹿嶋神人)、若湯坐造、若湯坐連(録・河内)、若湯坐宿祢(録・左京、摂津)。

④その他諸国物部氏族⇒畿内周辺の近江、伊勢、紀伊、三河、遠江、常陸、山陰の因幡、石見、長門、山陽の美作、四国の伊予、北九州などに、この氏族と族裔諸氏が濃密である。

・物部宿祢(浅井-近江国浅井郡人、この同族は藤原姓あるいは橘姓と称するもの多く、本姓は物部とみられるが不明点も多い。脇坂-同州浅井郡脇坂庄より起る、武家華族。大野木、三田村、赤尾、田屋、礒谷、今木、山本-近江の浅井一族。

奥村-尾張人で赤尾同族。小堀-近江国坂田郡小堀村より起る。川瀬-近江国犬上郡人。なお、浅井家臣の八田、岩橋、岩田、岩坪、脇坂、 中島、浅井、木村の諸氏は、祭祀関係からみて同族だった可能性がある)、物部浄志朝臣、中原朝臣(物部宿祢改姓)。江州栗太郡の物部には、勝部、玉岡、千代(姓氏不明で、物部玉岡宿祢姓というが疑問あり)。

【※赤丸村に赤尾・山本、木村姓有り。近くに岩坪村有り。浅井神社の“浅井”との関係?】

・物部連(厚東-周防国玖珂郷の物部連末流、長門国厚狭郡より起る。白松、木村、原、富永、河副、吉部、池、宇賀-長門の厚東一族。秋吉-同国美祢郡住。屋富〔弥富〕-同豊浦郡住。矢原-同吉敷郡住。世良-備後の厚東一族。以上は厚東同族で周防国人。飯田、倉見-遠江人。また、物部朝臣姓という厚狭郡の末富も、厚東一族か)。

・新家連(新家-伊勢国度会郡人、又三河に分る。徳田、今井-伊勢人)、新家宿祢(野田、新谷-河内国丹比郡人)、多芸連、多芸宿祢、猪名部造(録・左京)、春澄朝臣(古田-美濃国本巣郡住で称藤原姓、員弁郡に起る)、春澄宿祢。

・藤原恒見君、長田川合君(金子-石見国安濃郡川合村物部神社神主、明治に叙男爵、称物部姓。長田、川合-同社祠官。井原〔庵原〕、雲井〔雲居〕-石州邑智郡人。寺井-石州那賀郡人、以上は金子一族)。

【赤丸村浅井神社の辺りは古代の「川合郷」→川合が転化した「川人」は浅井神社の神官】

・風早直(風速直)

・信太連(根本、[朝日]-常陸国信太郡人。古徳-同那珂郡人。[菅谷]、信太、[福田]-信太郡人、称紀姓。宍倉-新治郡人で菅谷の族。田土部-同国筑波郡人で信太庄司の一族。篠崎-同筑波郡人、称藤原姓。鴨志田-信太郡に起り久慈郡に居住、平将門後裔と称)、物部志太連(浮島、木幡-常陸国信太郡人)、匝瑳連(下総国匝瑳郡。なお、武蔵国葛飾郡の匝瑳氏は族裔か)、匝瑳宿祢。

【五位庄に福田郷有り。池田姓多し。→物部氏?紀姓? 紀伊国造族の物部連?】

・伊福部臣(気吹部臣)、伊福部宿祢(伊福部、安田、池淵-因幡国法美郡の宇倍神社祠官。宮石-同国気多郡板井神社祠官)。因幡国高草郡の郡領置始臣は同族か。伯耆国日野郡楽々福神社旧神主の入沢・名沢〔那沢〕氏は、大矢口宿祢を同祖とし、物部姓という。日野郡の楽々福明神奉斎に関与した三吉、田辺や芦立〔蘆立〕も同族か。

・物部鏡連、物部文連(安芸-土佐国安芸郡の大族)。ともに土佐国香美郡に見えるが、同郡大忍庄山川村の領主・石舟明神祢宜で物部姓の物辺、末延氏は族裔か。同郡の八木、山川、清遠氏も物部姓。これら土佐の物部一族は物部同族の安芸国造の流れか。紀伊国造族の物部連と称した香美郡の延崎〔信崎〕も同族。土佐国香美・安芸両郡の称宗我部・惟宗朝臣・橘朝臣姓の諸氏(安芸一族、安岡一族)の殆どが物部文連・物部鏡連の同族とみられるが、便宜上、宗我部にあげる。香美郡の夜須もこれらの同族。

また、系統不明だが物部伊勢連もある。志摩の物部は、的矢〔的屋〕といい伊雑神戸総検校職。

■美濃の三野国造とその一族の流れとみられる三河国造(三河)、珠流河国造(駿河)は本来、饒速日命系物部氏族として微妙な違和感もないでもないが、ここに掲げる。同じく海神族系かともみられる遠江の遠淡海国造、久努国造も同様に記す(この両者は、和邇氏族系の色彩もあって、その可能性もある)。

・村国連(美濃国各務郡村国郷より起る大族)、村国奥連、物部射園連(同国厚見郡)。片県連(同国方県郡より起る)は同族か六人部連の族か。ほかに、彦坐王関係に掲げた三野国造を参照の事。

・参河直、三河宿祢(永見-三河国碧海郡知立神主。同郡の重原氏も同族か)、 長谷部造(録・大和)、物部(大給〔荻生〕-三河国加茂郡人、のち松平の猶子に入り武家華族。平岩、長坂、弓削-三河碧海郡人、称守屋大連後裔。なお、清和源氏満快流と称する武家華族伊奈も、本来平岩一族か。伊奈一族には、額田郡の稲熊)、物部中原宿祢、興原宿祢、中原朝臣(秋野、田中、筧、多門、桜井-三河国額田郡人。井田-三河国額田郡人、分れて武蔵国多摩郡に住、称畠山重忠後裔は仮冒。藤原姓を称する額田郡の柴田氏も、筧一族か。清和源氏のほか、大江姓とも嵯峨源氏とも称した武家華族酒井氏は、碧海郡境村に起った井田同族。嵯峨源氏と称した額田郡の滝、大黒も同族か)。

【能登国人の長氏は長谷部と名乗る。→初瀬部】【赤丸村の柴田氏は宗良親王の随臣か?→藤原氏か物部氏か?】

・金刺舎人(珠流河国造後裔)、金刺宿祢(金指-伊豆人)、壬生直、若舎人部。珠流河国造の族裔としては、駿河郡人の大岡や大森、葛山、竹之下〔竹下〕などの諸氏が推される。藤原伊周後裔と称する大森一族は駿河東部・相模や尾張・三河などに繁衍して、前掲のほか、鮎沢〔合沢、藍沢、相沢〕、葦沢、篠葉、御宿、宮原、細井、岩城、藤曲〔イ藤田〕、大沼、河合、菅沼、神山、沓間、鷹満など。一族に稲熊、内海-尾張人。その姓氏は不明も、あるいは珠流河直(駿河直)、駿河宿祢か。竹之下は天智天皇末裔とも称。

・檜前舎人部、小長谷部直(ともに遠淡海国造後裔。なお、遠淡海国造の姓氏は不明であるが、一族の名からみておそらく遠淡海直か)、佐夜直(駿河人の佐野、大楠は族裔か)、久努直(久野-遠江国周智郡人、紀州徳川家付家老で伊勢田丸を領。中-同周智郡人。原、孕石、寺田、原田、小沢-同州佐野郡人。山名郡の山名、川井など、同郡粟倉明神社神主の北島、榛原郡の千頭、長上郡の橋爪、佐野郡の幡鎌なども、みな同族か。その殆どが為憲流藤原氏を称した)。

この他、遠淡海・久努両国造の族裔とみられるものには、長下郡等の浅羽、松下、松井や磐田郡見付総社神主の西尾、大久保などの諸氏。また、城飼郡の横地(浅羽と同じく称源姓)、榛原郡の相良、勝間田、丸山などの一族や、更には引佐郡の井伊も同族か(相互に同祖伝承をもつが、系譜には疑問もある)。これら両国造関係には橘紋・称橘姓がかなり見られることからみて、遠江出身の橘姓黒田氏(のち丹党加治氏から養嗣が入り、大名家となる)も同族か。大湯坐連、大湯坐宿祢や若倭部も、遠淡海国造の一族か。

・物部の従者関係をあげると、次のようなものがあるが、系譜や姓氏不明で『姓氏録』では未定雑姓(ここでは「未」として記載)として分類される。

天物部等二十五部としてあげられるものは、二田物部、当麻物部、芹田物部、鳥見物部、横田物部、嶋戸物部、浮田物部、巷宜物部、疋田物部、酒人物部(坂戸物部)、田尻物部、赤間物部、久米物部(来目物部)、狭竹物部、大豆物部、肩野物部、羽束物部、尋津物部、布都留物部、経跡物部、讃岐三野物部、相槻物部、筑紫聞物部、播磨物部、筑紫贄田物部。このほか、前掲と重複もあるが、阿刀物部、住跡物部、網部物部、筑紫弦田物部など。

・これらのうち、とくに勢力のあったものとしては、

舎人造(物部従者)、舎人連(同上族)、原造(未、右京。雑姓で物部従者)、度造(同上)、坂戸物部(未、右京。同上)、二田物部(録・未、右京。同上。吉野-越後国三島郡二田村の物部神社神主。三嶋、東海、白川、大矢、土生田-越後国三島郡人)、二田物部首(贄田物部首)、物部二田連(高波-常陸国多賀郡佐波波地祇神社神主。なお、陸奥磐城郡の贄田も同族か)、二田造(物部二田造。河村-河内国高安郡人、後土佐国に遷)、

相槻物部(録・未、山城。雑姓で物部従者)、竝槻忌寸、竝槻宿祢、当麻物部(雑姓で物部従者)、物部造、阿刀部(録・未、摂津。物部氏族か)、尋来津首(録・未、右京。伊香我色雄命の後というは仮冒か)、阿刀造、跡部首、肩野物部(頼信-美作国久米郡人。内田-作州苫田・真庭郡人)、横田物部(横田、松倉-大和国添上郡人。あるいは和邇氏族の流れで櫟井臣同族か)。また、播磨造は播磨物部の伴造家裔か、赤間稲置は赤間物部の族長か、豊前国規矩郡の規矩、小野田、志井、御佃は聞物部の後裔か、とみられている。寺人も物部族という。原連、原宿祢は原造の後か。

このほか、伊予の力田物部連も見える。

※一部は文字数制限により省略して記載している。赤字は当ブログ掲載と関係する氏族を主に記載した。

「大和国宇陀郡」から来たとされる「宇多刀工」が栄えた「越中吉岡庄」。

(※宇陀郡には神武天皇が入られたと云う。)

「越中吉岡庄」には出雲系の神「八河江比売」と皇室の最高神「正一位 高皇産霊神」を祀った「延喜式内社赤丸浅井神社」が鎮座している。

神武天皇が東征の時に、金色の鳶が飛んできて、神武天皇の弓弭に止まり、長髄彦の軍は眼が眩み、戦うことができなくなった逸話は有名。

(※「日本書紀」)

■日本国の人皇初代神武天皇は、即位前には「神日本磐余彦尊」( カムヤマトイワレヒコノミコト)と云われた。磐余彦尊は東に緑の国がありそこを得たいと思われたが、既に「饒速日命」がそこに入っていた。磐余彦尊は幾度戦っても戦況は思わしくなかった。そこで、天照大御神は武甕槌神と相談して霊剣(布都御魂)を熊野の高倉下に授け、高倉下はこの剣を磐余彦に献上した。剣を手に進軍を再開したが、山路は険しく困難を極めた。そこで、天照大御神は八咫烏(ヤタガラス)を送り道案内とされた。 磐余彦は八咫烏に案内されて、莵田(宇多)の地に入った。磐余彦の前には八十梟帥(ヤソタケル)等の敵軍が充満して進路を阻む。磐余彦は高皇産霊尊が夢枕で指示した様に勝利を祈願した。遂に長髄彦との決戦となり苦戦する。そこへ鵄が現れて磐余彦の弓の先に止まり電撃の様な金色の光を発した為、長髄彦の軍は混乱し磐余彦に敗れた。そこで饒速日命は長髄彦を殺して磐余彦に降伏した。

【※「赤丸浅井神社」は神々を地上に遣わされた皇室の最高神「正一位 高皇産霊尊」を祭神とする。「赤丸浅井神社」を中心とする「越中吉岡庄」は藤原摂関家の長者「藤原頼長」の庄園であった。赤丸村領鍛治屋町島には「宇多国光」(※本国は大和。 宇陀郡より赤丸村鍛治屋町島に移住。古入道という。刀剣は「古宇多」と云う。) を祖とする「宇多派刀工」が工房を構え、南北朝から江戸時代迄栄えたと云う。「宇多刀工」や日本刀は刀鍛冶の祖の「天国アマノクニ」が「八咫烏神社」が鎮座する大和国宇陀郡の神泉で刀を鍛えた事が「日本刀の始まり」とされ、「刀剣の製作」は神事と密接な歴史を持っている。「大和国宇陀郡」と「吉岡庄」の繋がりは何か? 富山市の松倉郷を拠点とした「郷義弘」は宇多国光、正宗に教えを受けたと云う。】

■『古代氏族系譜集成』は国税局勤務の宝賀寿男氏が記された大著である。

加賀藩の「前田利家」が「物部神社」を崇敬し、「金沢尾山神社」は元、高岡市海老坂に在った「物部神社」を勘請した神社で、前田家の氏神として祀り、物部守屋の子孫、野見宿彌、菅原道真の子孫の物部氏であるとされる事から、「物部系図」に記載された事を要約して検討してみたい。

▼「加賀藩士松島家文書」に拠ると、「前田利家」は当初、「豊臣」を名乗り、次いで「源氏」を名乗り、続いて最後は「物部一族」の末裔で在る「菅原」を名乗ったと記されている。

■「物部氏族」は、神武天皇の前に大和に入った「饒速日命ニギハヤヒノミコト」の後裔である。神武東征時に「饒速日命」の子の「可美眞手命」が「長髓彦ナガスネヒコ」を誅殺して「神武天皇」に帰順したと云う。この功績で物部氏族は大和朝廷の初めから重きをなし、崇神天皇朝前後には幾人かの后妃を出す迄になる。「饒速日命」の系譜は『姓氏録』では「天神部」に収められる。

「物部氏族」ではその始祖「饒速日命」は「天押穂耳命アメノオシホノミコト」の子であると云う。物部系図に在る尾張氏族系譜では「天火明命」が「尾張氏族の祖」とされる。又、「饒速日命」の十四世孫からは「尾治連」と名乗り、「物部氏の祖先」とされる「宇摩志麻治命」はその一族で、十八世孫で在る。更に、この「宇摩志麻治命」の十一世孫には【物部鍛冶師連公】が記載されており「物部氏」が刀剣製作の始まりで在った事を窺わせている。

【※「古語拾遺」に物部氏の遠祖の逸話がある。

神武天皇が東征を行う年になって大伴氏の遠祖の「日臣命」(ヒノオミノミコト)は督将の元戎を率いて兇渠を斬り払い、命の功績に片を並べる者は無かった。物部氏の遠祖の饒速日命は敵を殺し輩を率いて官軍に帰順した。忠誠の効を殊に褒めて寵愛された。大和氏の遠祖の椎根津彦は皇船を迎え案内したので、香山の嶺に功績を表した。「賀茂縣主」(カモノアガタヌシ)の遠祖の八咫烏は宸駕を導いたので「菟田(ウタ)」の道に御璽を顕した。妖気は既に晴れてまた風塵も無く都を橿原に建てて宮室を作った。】

■「饒速日命」は「天忍穂耳命」の子で、「瓊々杵命ニニギノミコト」の兄弟で邪馬台の王家の祖「天火明命」の近い親族であったと考える。谷川健一氏は「物部氏」と「少彦名神」を祖とする「鳥取部」との近縁性や「物部・鳥取部」共に優れた鍛冶技術を持つと指摘する。「少彦名神」が出雲の「大穴持命オオアナムジノミコト」(※大国主命)の国造りに協力したと「紀記」等に見え、この兄弟が出雲で活動したと『出雲国風土記』に見える。「熊野大神」を奉斎した「出雲国造」も同じ「天目一箇命」の後裔ではないか。「天目一箇命」(※天太玉命)は或いは兄弟とされた「少彦名神」かも知れないし、「山代国造」の祖の「伊岐志邇保命」は筑紫の「大己貴命」の子で「天津彦根命」にあたるのか?

■「饒速日命」は畿内の河内国河内郡の地に入り、後に大和国鳥見白庭山(磯城郡)に遷ったと云う。その子「可美眞手命」とその正統は大和国十市(磯城)郡穂積里(現、田原本町大字保津)に居て穂積姓となり、「孝元天皇」~「成務天皇」期に后妃を輩出した。「穂」は稲の穂にもみられるが鍛冶部族の「火(ホ)」にも通じる事から、「天忍穂耳命」や「天火明命」、「五十研丹穂命」という遠祖の名に使用される。「饒速日命」が大和入りした時に「天物部」を率いており、崇神朝頃に分岐した支族の「物部連」がその軍事・刑罰という職掌から次第に強大化し、履中天皇朝の「伊弗」、雄略天皇朝の「目」など大連の位につく者を輩出した為に「物部氏族」と呼ばれることになる。「物部」とは、鈴木真年氏が「品物ヲ作ル也」と記しており、『旧事本紀』の「天神本紀」には二田物部・当麻物部・芹田物部・鳥見物部・横田物部など二十五物部が記される。(この「物部」自体が物部氏族とは限らない)

物部連の本拠は物部守屋大連の頃は河内国渋川郡だが、初期以来、大和国山辺郡の穂積郷・石上郷(天理市中央部の前栽町から布留町にかけての一帯)が同様以上に重要な地であった。古式土師器とされる布留式土器を出した「布留遺跡」(天理市布留町・三島町等一帯)は、古墳時代までの複合遺跡であり、物部氏族に関係するものとみられ、その近隣に同氏族奉斎の「石上神宮」や一族の墳墓もある。「布留遺跡」よりも古い「唐古・鍵遺跡」は穂積郷に近く、ここが物部氏族初期の居地とみられる。(★「物部氏」の後衛に埴輪を考えた「土師氏」がいる。)

■「蘇我馬子」が編集したとされる「先代旧事紀」に拠ると、越中国新川郡の「大新川連ダイニイカワノムラジ」は「物部一族の祖」だとされている。

■「物部氏族」の出自は極めて難解で、その一族諸氏(阿刀連、津門首、物部依羅連など)の分布・性格、奉斎神(石上神宮を和邇氏族の物部首〔のちに布留宿禰姓〕と共に奉斎)や祖神の所伝(山代国造と共通の祖神を有する)から検討したが、遠祖の「天目一箇命」・「少彦名神」兄弟の母は、「海神族綿積豊玉彦命」の姉妹、「豊玉媛」(高比売)であり、「饒速日命」の母は「足浜目門比売命」とみられ、「足浜は葦浜」の意で「猿田彦神」(豊玉彦命の子)の姉妹ではないか?

■近江国浅井郡に居を構えた物部姓守屋流と称した古代豪族浅井氏が在る。

[★赤丸浅井神社の祭神は「葦那陀迦神 (アシナダカノカミ )」⇒ 「大国主神」の妹。大国主神の孫の「国忍富神」と結婚して「速甕之多気佐波夜遅奴美神」(ハヤミカノタケサバヤジヌミノカミ)を生んだ。

【古事記】「葦那陀迦神」=八河江比賣 、八河江比売= 八河沼比賣(ヤカワヌナヒメ)]⇒物部氏との関係は不明だが、「神名帳考証」[出口(度会)延経著]に拠れば「浅井神社とは浅井の神在ればなり」と記され、行基の所縁の琵琶湖近くの「矢合神社」の祭神であるとしている。

北陸使(北陸道将軍)の「大彦命」は阿倍氏、東海使の「武渟川別命」は大彦命の息子でつまり阿倍氏、西道(山陽)使の「吉備津彦命」は吉備氏、丹波(山陰)使の「丹波道主命」は息長氏と、みんな海人系の有力豪族である。赤丸村の「浅井神社」を開いたとされる「行基」も百済系、高志国の高志氏、和邇氏、海神族とされる。⇒(※行基の墓誌に「本姓は高志氏」と記載されている。)

一方、「赤丸浅井城」を居城とした「越中石黒氏」の祖の「利波臣」は「古事記」では「高志利波臣」とされ、物部氏が妃を輩出したとされる「孝元天皇」を祖とするとされる。「延喜式内社赤丸浅井神社」はこの「浅井城」の守護神だったとされる。

(※「孝霊天皇」を祖とするとする系図もある。)

■「浅井神社由緒」に拠れば、「浅井神社」は第五代孝昭天皇の時に「八河江比売神」を祭神に祀って創建されたとされ、「浅井とは浅井神社在ればなり」と伝わり、物部氏族の近江国の浅井氏の信仰する「大国主命」の孫の妻の女神を祭神として創建されたと云う。神社の建つ場所は「浅井谷」と呼ばれ、「赤丸村」に成る前は「浅井」と呼ばれた地域で在ったと伝える古書も在る。「赤丸浅井城」は越中石黒氏が「赤丸浅井神社」を信仰して、「浅井神社」から「浅井城」と名付けたとされる事から、この祭神や浅井神社の創建には、「越中石黒氏」の祖の古代氏族「利波臣」の影響が色濃く反映している様だ。

(※「蘇我馬子」が聖徳太子の編纂された書籍を校正して作成したと伝わる「先代旧事紀」では、「物部一族」の歴史が事細かく記載されており、物部氏族は歴代の天皇の中宮を輩出して皇室とも密接な一族で在った事から物部氏についての記載が中心に成っている。「旧事紀」には、「聖徳太子」の妻が「蘇我馬子」の娘で在り、蘇我氏→聖徳太子→物部氏の関係が背景に在ったと見られる。その中でも高志の中つ国と呼ばれた越中国の「新川郡」の祖の「大新川連」が「物部氏族の祖」で在ると記載される事は注目される点だ。)

■物部氏族は初期から極めて多数の支族に分かれ諸国に繁衍し、物部八十氏とも百八十氏とも云う。本宗家は垂仁天皇朝に「物部連」姓を賜ったと伝える「十市根命」後裔。

諸国の国造家として熊野国造(紀伊国牟婁郡熊野)、三河国造(三河)、遠淡海国造(遠江)、久努国造(遠江国山名郡久努郷)、珠流河国造(駿河)、久自国造(常陸国久慈郡)、三野後国造(美濃)等相当多くある。(※「先代旧事紀」の中の第十巻「国造本紀」参照)

・「三野後国造」は「三野前国造」と共に「三野国造」とされており、三野前国造と三野後国造とは、別系統に見えても遠祖は同じとみられる。三野前国造は伊勢の安濃県造同族で、三野後国造は物部氏族ではないか?

⇒「越中五位庄総社赤丸浅井神社」の域内の高岡市福岡町には「三乃郷」が在ったとされ、現在は「上簑、下簑」と呼び、鎮守社の「三乃神社」が鎮座している。

・ 駿河、遠江、三(参)河の物部氏系という国造については、参河・珠流河国造は共に「三野後国造」の支流ではないかとみられ、遠江の二国造家も参駿両国造と同系か和邇氏族かで水神性が濃い。伊予の「小市国造」も水神性が強く、珠流河国造と三野後国造の一族とみられる。これらは御井神(木股神)を奉斎し、その式内社が三野では各務郡(奉斎者は村国連か)、多芸郡(同、物部多芸連か)に鎮座する。

・物部氏では、用明天皇薨去後に排仏派の物部守屋大連は蘇我氏に敗れて大きく衰えたが、「壬申の乱」(※672年、天智天皇の子、大友皇子と皇弟大海皇子「→天武天皇」の戦い)後に勢力をかなり回復して、奈良朝以降の本宗家となった石上朝臣氏では左大臣麻呂、大納言宅嗣などの高官を輩出した。それも長くは続かず、平安期に入って衰えた。(※物部一族は「丁未の乱:587年」で蘇我馬子に滅ぼされた。)

中世以降の中央の官人では、支族の中原朝臣姓の押小路家が地下筆頭として存続し、同姓で医家の官人もあった。武家では、「熊野神人」出の「鈴木一族」(穂積臣後裔)、「熊野国造後裔氏族」、伊予の「河野・越智一族」(小市国造後裔)、武蔵の「児玉党」(久自国造後裔)、長門の「厚東一族」などが繁衍している。また、伊予の「越智支族」から出た「橘遠保」が「藤原純友追討」に活躍したが、この一族は「橘朝臣姓」を冒称し、武家橘氏として諸国に繁衍した。

■物部氏族から派生した姓氏。

【畿内地方】穂積臣(録・左京。[鈴木]-紀伊国牟婁郡の熊野大神神人より起り、紀州名草郡藤白の鈴木を宗家として、三河、尾張、駿河、伊豆、武蔵、上野、下野、下総、越中等多くの地域に分岐。特に三河では繁衍し、賀茂郡の矢並・足助・酒呑・則定・寺部・九久平・小原、碧海郡竹村などに分居し、江戸期には旗本に多い。[亀井]-紀州亀井村住、分れて出雲に遷り武家華族。雑賀、[戸野]-紀州人。[井出]〔井手〕、[山村]-駿河国富士郡人、越前福井の歌人橘曙覧の家人[もと正玄、のち井手] 、[出井]、[乙種]-駿河人。[吉田]、[荻]-三州人。[井谷]-遠州人。[木原]-遠江国山名郡木原邑より起る。[鳥居]、[神倉]、[常住]-熊野人。[土居]、[今城]、[得能]-伊予国宇和郡人で熊野鈴木一族の流れ、熊野の榎本一族か。[白玖]-讃岐国多度郡大麻神社祠官。なお、大和国十市郡の保津は族裔か。同吉野郡の芋瀬〔妹背〕、[梅本]は穂積姓というも、真偽不明)、穂積朝臣(録・左京。[百谷]、[宇倍]、[広岡]-因幡国法美郡人、ただし系図には疑問があって、実際には因幡古族伊福部臣の末か)、穂積部(美濃)、穂積(木積-河内国石切剱箭神社祠官)。

釆女朝臣(録・右京。[梅木]-大和国春日神人、一に紀姓。南都居住の伊狭川も同族か。なお、大和の都祁水分社神主の[釆部〔栄部〕]は族裔か)、釆女造、釆女連、釆宿祢。

物部連、石上朝臣(録・左京。[藁科]-駿河国安倍郡藁科より起る)、物部朝臣([堤]、[中山]、[北]、[島]、[岸田]、[菅田]、[西川]、[多田]、[豊井]、[布留川]、[上田]、[乾]、[西]、[薮]、[南]、[中]、[東]、[森]、[巽]、[別所]、[豊田]、[福智][堂]-大和国山辺郡の石上神宮祠官一族)、 石上大朝臣、 榎井連(朴井連)、 榎井朝臣、 春世宿祢(この改姓の榎井朝臣もある)、 弓削連([芦田]、[枝吉]-播磨人)、

弓削宿祢(録・左京。[稲生]-伊勢国奄芸郡の稲生明神神主。[多湖]、[星合]、[和田]、[伊能]-稲生同族。[蟹江]-尾張人。[重藤]-豊前国田川郡人。[弓削]、[山崎]-遠江国佐野郡弓削庄の人)、 弓削朝臣、弓削御浄朝臣(御清朝臣)、 物部弓削連([荻生]、[上野]、[平岩]、[長坂]、[都筑]、[勝]、[竹矢]-三河人、なお系図には疑問もある) 、今木連(録・山城。[今木]-和泉人)、屋形連、錦部首(録・[山城])、 河上朝臣、 葛野県主、葛野連(録・左京。葛野大連も同じか)、

中臣部、中臣葛野連(録・[山城])、 秦忌寸(録・[山城])、 秦宿祢([松尾]、[東]、[南]([葛野]-山城人)、 高岳首(録・[和泉]。丹後国与謝郡の[高岡]は族裔かという)、神野入洲連、 依羅連(依網連。録・左京、右京)、 物部依羅連(録・[河内])、 網部(録・[和泉])、 柴垣連(録・左京)、 積組連、積組造(録・[河内])、 小軽馬連(小軽間連)、軽馬連(借馬連、軽間連。[賀留]-大和国高市郡人)

曽根連録・左京、右京、[和泉]。[曽根]、[樋口]-大和国川合村広瀬神主、祢宜)、 曽根造、曽根宿祢、椋部(阿波国那賀郡人)、 椋椅部連(録・摂津未定雑姓。[倉橋]-摂州豊島郡人。また、摂州武庫郡の瓦林〔河原林〕は族裔か、称[菅原また平、藤原姓]、倉橋部宿祢、倉橋部朝臣)、 高橋連(録・右京、[山城]、[河内]。[堀内]-紀伊国直川庄高橋社司)、 高橋宿祢、 立野連、立野宿祢([立野-大和国平群郡人。大嶋-京官人で右馬寮、もと津田と称。近衛家侍の立野も同族か)、 桜島連(横度の改姓、大和国添上郡)、桜島宿祢、葛井連、伊勢荒比田連、小田連、縣使首(録・大和)。立野首(大和国城下郡鏡作郷)も同族か。肩野連(交野連。録・右京。河内国交野郡片野神社祠官の養父・[松尾氏]は族裔か、物部後裔と伝う)、 物部肩野連(録・左京)、 良棟宿祢([片野]-河内国交野郡人で後に常陸に遷住、称藤原姓)、

宇治連、宇治部連(宇遅部連。録・[河内]、[和泉])、 宇治山守連(録・[山城])、 宇治部、宇遅部直、宇治宿祢(録・[山城]。宇治-山城国宇治郡人。[石井]-京官人で九条家諸大夫、山城国紀伊郡石井より起る。城州久世郡の槇島〔真木島〕も族裔か、称藤原姓)、 柏原連(録・左京)。なお、大和国葛上郡の柏原造も同族か。

刈田首、刈田連、 鳥部連、 依羅田部連、 韓国連(辛国連。録・[和泉])、 高原連(同上の賜姓。[高原]、[土師]-備前国邑久郡片山日子神社祠官。河内-下野国人。泉州和泉郡唐国保の刀禰職横山氏は族裔か)、 物部韓国連(録・[摂津])、水間君(水間-大和国添上郡東山村水間より起る)、 水間宿祢。 文嶋連、 須佐連、 巫部連(録・[山城]、[和泉])、巫部宿祢(録・右京、[摂津]。[後藤]、[萬代]、[辻]-和泉国人)、当世宿祢。

大友-相模の藤原姓近藤能直が中原親能の養嗣となり、豊後で大いに繁衍、源姓とも称。大友一族には、[戸次]、[鵜本]、[片賀瀬]、[立花]、[野津原]、[志賀]、[朝倉]、[下郡]、[鶴見]、[久保]、[得永〔徳永〕]、[駒木根]、[吉岡]、[小田原]、[築井〔津久井〕]、[立石]、[清田]、[松岡]、[小川]等-以上の大友一族は藤原姓に改め、豊後国及びその周辺に住。[竹中]-豊後住、なお美濃の竹中半兵衛家はこの流れと称するも、別族か、その一族に[四宮]。[利根]-大友同族、豊後住、分れて上野に住。[日田]、[津江]、[矢野]、[平野]-豊後国日田郡人、日田郡司家跡を襲う。詫摩〔詫磨〕-肥後国託麻郡人、一族に[井上]、[平井]、[板井]、[平田]。[日並]-宗形神社祠官、称源姓。門司-豊前国企救郡人、吉原]-備後国御調郡人。 [本郷]-若狭国大飯郡の大族、称村上源氏。[田井]-紀伊人。また、筑後国三瀦郡の[堤]は、大友支流と称するが、疑問大。この堤の一族には[大石]、[高木]、[内田]、[藤崎]など。

・香宗我部-甲斐からの遷住で、土佐国香美郡に住んで甲斐とも号。甲斐源氏出自は仮冒として、大中臣(大仲臣)姓ともいうから、本来中原とは別族か。 土佐の香宗我部一族には、[甲斐]、[中山田]、[門田]、[中山]、[喜多]、[造手]、[松岡]、[岩原]、[水谷]、[青井]、[倉町]、[山本]、[倉橋]、[笠原]、[立山]、[西山]など。なお、同郡韮生郷に起り楠目城に拠った土佐七雄の一、[山田氏]は、香宗我部氏の初期の分岐というが中間の歴代が不明で、土佐古族の色彩もある。

・[甕]〔母台、母田井、茂田井〕-信濃国佐久郡住。丸子〔円子〕-同国小県郡人、同上族。 [樋口]、[今井]、[落合]-信濃国木曽より起る、甕以下は同族で本来信濃の古族の末か。 下野宇都宮配下の[今井氏]は兼平の後裔で、[滋野]姓を称した。

・[由比]-筑前国志摩郡人。一族に[河辺]、[飯]、[重富]及び早良郡の[弥永]。志摩郡の称源姓の[泊]、[松隈]も同族か。これらはおそらく筑紫国造同族の末流か。なお、建保・建武頃の筑前住吉社神官に権大宮司中原朝臣が見える)。

阿刀連、中臣習宜朝臣(摺宜朝臣。録・右京)、習宜連(中臣習宜連)、中臣熊凝連、中臣熊凝朝臣(録・右京)、熊凝朝臣、栗栖連(録・河内)、物部首(録・河内、山城未定雑姓)、日下部(録・河内)

■諸国の物部氏族

物部一族は諸国に広く分布するが、特に紀伊の熊野国造、伊予の小千(越智)国造及び常陸の久自国造の流れが各々の領域を中心にに大繁衍し、中世の有力武士団を出した。

①熊野国造の流れ⇒熊野直、熊野連(録・山城。和田-紀伊国那賀郡和田村人、中世称橘姓、熊野八庄司の一なり、河内にも住。竹坊、尾崎、河井〔河合〕、深山、大谷、堤、岩代、音無〔音无〕、宇原木、小池-熊野社家。曽根-熊野社家、又上野国碓日に分。宮脇、大熊-讃岐国香川郡十河に住。片山-讃岐人。鳥居、真砂、日高、津田、篠崎、大屋、関地-紀州人。稲熊-三河国宝飯郡竹谷神社祠官。熊野の本宮社家の竹内、壱岐、新宮社家の羽山なども熊野国造の族裔か関係者か。

愛洲(会洲、愛須)は紀伊志摩伊勢などに勢力を持ち、紀伊の一族に久留栖、三木、湯川、武田、川、別所、上(宇恵)、幸徳、波沙、坂本、尾喜など、また土佐の御本、武田、浜田(その末裔に田中光顕伯爵家も出す)などを出した。これら諸氏は、甲斐源氏の武田一族(奈古氏からなど諸説ある)の出と称したが、疑問大。紀伊古族の出は確かであるが、真年翁のいう熊野連姓かあるいは尾張氏族系の熊野古氏族の出かとみられ、後者の可能性もかなり強い(その場合、姓氏は湯母竹田連か)。

湯川(湯河)は熊野八庄司の一で、紀伊国牟婁郡道湯川に起り日高郡に拠る中世の大族、一族に大畑、沢、能城、天野、内川、日足、愛川、小松原など。熊野本宮祠官の坂本は右坐などにあり、尾治姓の坂本氏を継いだというが、本来、両者は同族か。また、越後の城氏の後と称した牟婁郡の松本・鬼ヶ城は、おそらく湯川の支流か。

楠木〔楠〕-熊野社家にあり、また河内に住み紀州に分れ、称橘朝臣姓。橋本-紀伊国伊都郡橋本村住人。高名-和泉国和泉郡人。大田-伊勢国安濃郡人。池田-摂津国池田に住、本来紀朝臣姓の家を継ぐ者を出す、ただし更に紀姓の人が相続ともいう。この池田一族には、摂津の荒牧、河辺、堀内、毛馬、辻、大塚、辰巳、山脇など。大饗-摂津人。神宮寺-河内国大県郡神宮寺村住人。佐備、石川、甲斐庄、隅屋〔須屋〕、野村-河内人。相郷-紀州人。則岡-紀州有田郡人。小南〔木南〕-紀州海部郡人。芋川-信濃国水内郡人。梶川-尾張人。奥田-伊賀人。数原〔須原〕-近江人。打越〔内越〕-出羽国由利郡人。賀茂-美濃国賀茂郡に起り、遠江国敷智郡に遷。杉本-丹波人。野口-駿河人。神岐-美濃人。山地〔山路〕-讃岐国豊田郡人、山地子爵家を出す。大塚-紀伊国牟婁郡に起り、駿河に分る。木俣〔木全〕-伊勢人、おそらく員弁郡の猪名部造族裔か。このほか、楠木一族の出と称する諸氏が多くあり疑問を留保しつつ挙げると、和泉の池樋・武、備前の楢村、伊勢の久間木や楠瀬など)、熊野朝臣、相賀直。

なお、牟婁郡居住で熊野新宮祠官の熊野部(高倉下後裔の熊野部千代包の後と称す)も同族か。この一族のうち、石垣は熊野にあったが、鵜殿は三河国宝飯郡にも展開した。紀伊の堅田連(堅田-紀伊国牟婁郡人)も熊野国造一族の出か(または尾張古氏族系か)。

②小市国造の流れ⇒越智直(小市直。録・左京。新居〔仁井〕-伊予新居郡人、称橘朝臣姓。橘、矢野、徳永、高部、金子、真名部〔真鍋〕、今井-同上族。北之川〔岐他川〕-伊予国宇和郡人、称紀朝臣姓で、また越智朝臣とも称。隣国阿波にも進出して、那東郡人に新居、古津、池田、高市が見える。 越智宿祢(越智朝臣姓の称も見えるが、これは私称か。河野-伊予人で、風早郡に起り同国に繁衍して一族甚だ多し、同族が土佐阿波等や京官人にもあり。久留嶋〔来嶋〕-予州野間郡来島に起る武家華族、もと村上といい、一族の能島・因島とともに海賊衆。正岡-伊予国風早郡の高縄神社祠官。稲葉、一柳-ともに美濃人で武家華族だが、系譜仮冒の疑いが大で、その場合は美濃古族の後か。林-美濃人。このほか伊予には一族きわめて多く、越智、高市、吾河、井門、石井、浅生、夏目、江上、萱戸、御谷、新居、拝志、吉田、井出、大野、寺町、弘田、児島、高井、浮穴、田窪、白石、遠藤、埴生〔垣生〕、浅海、周布、難波江、高尾、志津川、北条、久萬、石崎、松岡、得能、曽我部、免取、辻、大高、南、土居、小倉、神宮寺、宮田、合田、大瀬、今井、重見、木原、尾原、大井、今岡、野間、沖、井尾、久保、別府、戒能、片山、久保、黒川、井川、壬生川、福角、大内、出淵、仙波、池内、桑原、別宮、砂田、石田、青木、東条、日吉、松木、堺、一城、河内、和田、石川、平岡、富岡、久枝、柏谷等-伊予の河野同族。境田-日向諸県郡真幸院の天満宮大宮司。三島-日向薩摩人、三島子爵家を出す。小嵜-肥前国神崎郡人。福良-淡路の三原郡人。安芸国佐伯郡能美島の能美、山野井も河野同族と称。窪川-土佐国高岡郡仁井田五社祠官。新居、東、西-高岡郡の窪川一族。寺林-陸奥稗貫郡人。河上-下野人。

高橋〔のち三島〕-伊予国大三嶋の大山祇神社大祝家。鳥生、今治、島山、庄林、弥熊、大井、神野、山本、宮脇-三島大祝同族。また、藤原姓を称する忽那島の忽那、吉木氏も実際には河野一族。百々-近江国坂田郡人、一に橘姓、また宇多源氏京極支流と称。釜谷-伊賀国名張神戸司で伊勢神宮祠官。古森-大和国宇陀神戸司で伊勢神宮祠官、この二流の伊勢神宮祠官の家については系統不明。京官人でも、蓮華光院門跡坊官の榎本、二条家諸大夫の河野は越智姓と称)。出部直、伊豆部造。

③久自国造の流れ⇒大部造(常陸国久慈郡稲村神社祠官の高根は末裔か)、大部首(録・和泉未定雑姓)、大部宿祢。

有道宿祢(武蔵七党の一、児玉党を出したが、児玉郡を本拠に武蔵北部から上野国西部にかけて繁衍した。児玉-武蔵から分れて安芸国豊田郡にもあり、毛利氏重臣で一族から明治華族を出す。本庄〔本荘〕-児玉党より出て丹波に分れた家もあり、武家華族。奥平-上州甘楽郡人、なお三河国設楽郡奥平に起る武家華族奥平氏とその一族の和田・奥山などは、本来これとは別系で三河古族和邇部の裔か。

庄〔荘〕-武蔵国児玉郡人、分れて備中にあり、後掲。四方田-武蔵国児玉郡人、分れて陸奥加美郡に住し河内四頭の一。大滝、具下塚〔久下塚〕、北堀、本荘、牧西、若水〔若泉〕、小河原、宮田、蛭河、今居〔今井〕、長岡、小見野、粟生田、越生、宿谷、山崎、高坂、平児玉、秩父、与嶋、吉田、竹沢、稲嶋、柏嶋〔イ、狛嶋〕、新屋、眞下、御名、小河原、山越、木西、桜沢、吾那、志村、大淵、溝上-以上は武蔵人。大塚-武蔵に起り、出羽国置賜郡長井荘に分る。

小幡-上野国甘楽郡人で、戦国期の大族。その一族に、熊井戸、長根。小中山、大河原、多子、倉賀野、片山、大浜、鳥方、白倉、矢嶋、吉嶋、山名、嶋名、牧野、富野、大類、後閑、成嶋、反町、栗栖-以上は上野人。堀籠-上野国安蘇郡人。小代-武蔵国入西郡小代郷人、肥後に分れて繁衍。増永、倉満〔蔵満〕、荒尾、一分、中分、猿渡、片山-肥後国玉名郡の小代一族。荘、穂井田〔穂田〕、津々、福井、若林-備中国下道郡を中心に住。植木-荘一族で、同国英賀郡人。三雲、中条-近江人。若松-伊勢人。

武蔵国荏原郡に起る目黒氏は、児玉党とも畠山一族の出ともいい、源姓を称。陸奥伊具郡、出雲国飯石郡に分る。多久和-同一族で、雲州飯石郡人)。

白髪部造、白髪部連、眞髪部造(録・山城。原田-常陸国鹿嶋神人、久慈郡稲村神社祠官にもあり、伊達家臣の原田もこの一族か。神館〔上館〕、布田-同鹿嶋神人)、若湯坐造、若湯坐連(録・河内)、若湯坐宿祢(録・左京、摂津)。

④その他諸国物部氏族⇒畿内周辺の近江、伊勢、紀伊、三河、遠江、常陸、山陰の因幡、石見、長門、山陽の美作、四国の伊予、北九州などに、この氏族と族裔諸氏が濃密である。

・物部宿祢(浅井-近江国浅井郡人、この同族は藤原姓あるいは橘姓と称するもの多く、本姓は物部とみられるが不明点も多い。脇坂-同州浅井郡脇坂庄より起る、武家華族。大野木、三田村、赤尾、田屋、礒谷、今木、山本-近江の浅井一族。

奥村-尾張人で赤尾同族。小堀-近江国坂田郡小堀村より起る。川瀬-近江国犬上郡人。なお、浅井家臣の八田、岩橋、岩田、岩坪、脇坂、 中島、浅井、木村の諸氏は、祭祀関係からみて同族だった可能性がある)、物部浄志朝臣、中原朝臣(物部宿祢改姓)。江州栗太郡の物部には、勝部、玉岡、千代(姓氏不明で、物部玉岡宿祢姓というが疑問あり)。

【※赤丸村に赤尾・山本、木村姓有り。近くに岩坪村有り。浅井神社の“浅井”との関係?】

・物部連(厚東-周防国玖珂郷の物部連末流、長門国厚狭郡より起る。白松、木村、原、富永、河副、吉部、池、宇賀-長門の厚東一族。秋吉-同国美祢郡住。屋富〔弥富〕-同豊浦郡住。矢原-同吉敷郡住。世良-備後の厚東一族。以上は厚東同族で周防国人。飯田、倉見-遠江人。また、物部朝臣姓という厚狭郡の末富も、厚東一族か)。

・新家連(新家-伊勢国度会郡人、又三河に分る。徳田、今井-伊勢人)、新家宿祢(野田、新谷-河内国丹比郡人)、多芸連、多芸宿祢、猪名部造(録・左京)、春澄朝臣(古田-美濃国本巣郡住で称藤原姓、員弁郡に起る)、春澄宿祢。

・藤原恒見君、長田川合君(金子-石見国安濃郡川合村物部神社神主、明治に叙男爵、称物部姓。長田、川合-同社祠官。井原〔庵原〕、雲井〔雲居〕-石州邑智郡人。寺井-石州那賀郡人、以上は金子一族)。

【赤丸村浅井神社の辺りは古代の「川合郷」→川合が転化した「川人」は浅井神社の神官】

・風早直(風速直)

・信太連(根本、[朝日]-常陸国信太郡人。古徳-同那珂郡人。[菅谷]、信太、[福田]-信太郡人、称紀姓。宍倉-新治郡人で菅谷の族。田土部-同国筑波郡人で信太庄司の一族。篠崎-同筑波郡人、称藤原姓。鴨志田-信太郡に起り久慈郡に居住、平将門後裔と称)、物部志太連(浮島、木幡-常陸国信太郡人)、匝瑳連(下総国匝瑳郡。なお、武蔵国葛飾郡の匝瑳氏は族裔か)、匝瑳宿祢。

【五位庄に福田郷有り。池田姓多し。→物部氏?紀姓? 紀伊国造族の物部連?】

・伊福部臣(気吹部臣)、伊福部宿祢(伊福部、安田、池淵-因幡国法美郡の宇倍神社祠官。宮石-同国気多郡板井神社祠官)。因幡国高草郡の郡領置始臣は同族か。伯耆国日野郡楽々福神社旧神主の入沢・名沢〔那沢〕氏は、大矢口宿祢を同祖とし、物部姓という。日野郡の楽々福明神奉斎に関与した三吉、田辺や芦立〔蘆立〕も同族か。

・物部鏡連、物部文連(安芸-土佐国安芸郡の大族)。ともに土佐国香美郡に見えるが、同郡大忍庄山川村の領主・石舟明神祢宜で物部姓の物辺、末延氏は族裔か。同郡の八木、山川、清遠氏も物部姓。これら土佐の物部一族は物部同族の安芸国造の流れか。紀伊国造族の物部連と称した香美郡の延崎〔信崎〕も同族。土佐国香美・安芸両郡の称宗我部・惟宗朝臣・橘朝臣姓の諸氏(安芸一族、安岡一族)の殆どが物部文連・物部鏡連の同族とみられるが、便宜上、宗我部にあげる。香美郡の夜須もこれらの同族。

また、系統不明だが物部伊勢連もある。志摩の物部は、的矢〔的屋〕といい伊雑神戸総検校職。

■美濃の三野国造とその一族の流れとみられる三河国造(三河)、珠流河国造(駿河)は本来、饒速日命系物部氏族として微妙な違和感もないでもないが、ここに掲げる。同じく海神族系かともみられる遠江の遠淡海国造、久努国造も同様に記す(この両者は、和邇氏族系の色彩もあって、その可能性もある)。

・村国連(美濃国各務郡村国郷より起る大族)、村国奥連、物部射園連(同国厚見郡)。片県連(同国方県郡より起る)は同族か六人部連の族か。ほかに、彦坐王関係に掲げた三野国造を参照の事。

・参河直、三河宿祢(永見-三河国碧海郡知立神主。同郡の重原氏も同族か)、 長谷部造(録・大和)、物部(大給〔荻生〕-三河国加茂郡人、のち松平の猶子に入り武家華族。平岩、長坂、弓削-三河碧海郡人、称守屋大連後裔。なお、清和源氏満快流と称する武家華族伊奈も、本来平岩一族か。伊奈一族には、額田郡の稲熊)、物部中原宿祢、興原宿祢、中原朝臣(秋野、田中、筧、多門、桜井-三河国額田郡人。井田-三河国額田郡人、分れて武蔵国多摩郡に住、称畠山重忠後裔は仮冒。藤原姓を称する額田郡の柴田氏も、筧一族か。清和源氏のほか、大江姓とも嵯峨源氏とも称した武家華族酒井氏は、碧海郡境村に起った井田同族。嵯峨源氏と称した額田郡の滝、大黒も同族か)。

【能登国人の長氏は長谷部と名乗る。→初瀬部】【赤丸村の柴田氏は宗良親王の随臣か?→藤原氏か物部氏か?】

・金刺舎人(珠流河国造後裔)、金刺宿祢(金指-伊豆人)、壬生直、若舎人部。珠流河国造の族裔としては、駿河郡人の大岡や大森、葛山、竹之下〔竹下〕などの諸氏が推される。藤原伊周後裔と称する大森一族は駿河東部・相模や尾張・三河などに繁衍して、前掲のほか、鮎沢〔合沢、藍沢、相沢〕、葦沢、篠葉、御宿、宮原、細井、岩城、藤曲〔イ藤田〕、大沼、河合、菅沼、神山、沓間、鷹満など。一族に稲熊、内海-尾張人。その姓氏は不明も、あるいは珠流河直(駿河直)、駿河宿祢か。竹之下は天智天皇末裔とも称。

・檜前舎人部、小長谷部直(ともに遠淡海国造後裔。なお、遠淡海国造の姓氏は不明であるが、一族の名からみておそらく遠淡海直か)、佐夜直(駿河人の佐野、大楠は族裔か)、久努直(久野-遠江国周智郡人、紀州徳川家付家老で伊勢田丸を領。中-同周智郡人。原、孕石、寺田、原田、小沢-同州佐野郡人。山名郡の山名、川井など、同郡粟倉明神社神主の北島、榛原郡の千頭、長上郡の橋爪、佐野郡の幡鎌なども、みな同族か。その殆どが為憲流藤原氏を称した)。

この他、遠淡海・久努両国造の族裔とみられるものには、長下郡等の浅羽、松下、松井や磐田郡見付総社神主の西尾、大久保などの諸氏。また、城飼郡の横地(浅羽と同じく称源姓)、榛原郡の相良、勝間田、丸山などの一族や、更には引佐郡の井伊も同族か(相互に同祖伝承をもつが、系譜には疑問もある)。これら両国造関係には橘紋・称橘姓がかなり見られることからみて、遠江出身の橘姓黒田氏(のち丹党加治氏から養嗣が入り、大名家となる)も同族か。大湯坐連、大湯坐宿祢や若倭部も、遠淡海国造の一族か。

・物部の従者関係をあげると、次のようなものがあるが、系譜や姓氏不明で『姓氏録』では未定雑姓(ここでは「未」として記載)として分類される。

天物部等二十五部としてあげられるものは、二田物部、当麻物部、芹田物部、鳥見物部、横田物部、嶋戸物部、浮田物部、巷宜物部、疋田物部、酒人物部(坂戸物部)、田尻物部、赤間物部、久米物部(来目物部)、狭竹物部、大豆物部、肩野物部、羽束物部、尋津物部、布都留物部、経跡物部、讃岐三野物部、相槻物部、筑紫聞物部、播磨物部、筑紫贄田物部。このほか、前掲と重複もあるが、阿刀物部、住跡物部、網部物部、筑紫弦田物部など。

・これらのうち、とくに勢力のあったものとしては、

舎人造(物部従者)、舎人連(同上族)、原造(未、右京。雑姓で物部従者)、度造(同上)、坂戸物部(未、右京。同上)、二田物部(録・未、右京。同上。吉野-越後国三島郡二田村の物部神社神主。三嶋、東海、白川、大矢、土生田-越後国三島郡人)、二田物部首(贄田物部首)、物部二田連(高波-常陸国多賀郡佐波波地祇神社神主。なお、陸奥磐城郡の贄田も同族か)、二田造(物部二田造。河村-河内国高安郡人、後土佐国に遷)、

相槻物部(録・未、山城。雑姓で物部従者)、竝槻忌寸、竝槻宿祢、当麻物部(雑姓で物部従者)、物部造、阿刀部(録・未、摂津。物部氏族か)、尋来津首(録・未、右京。伊香我色雄命の後というは仮冒か)、阿刀造、跡部首、肩野物部(頼信-美作国久米郡人。内田-作州苫田・真庭郡人)、横田物部(横田、松倉-大和国添上郡人。あるいは和邇氏族の流れで櫟井臣同族か)。また、播磨造は播磨物部の伴造家裔か、赤間稲置は赤間物部の族長か、豊前国規矩郡の規矩、小野田、志井、御佃は聞物部の後裔か、とみられている。寺人も物部族という。原連、原宿祢は原造の後か。

このほか、伊予の力田物部連も見える。

※一部は文字数制限により省略して記載している。赤字は当ブログ掲載と関係する氏族を主に記載した。