■【南北朝時代】

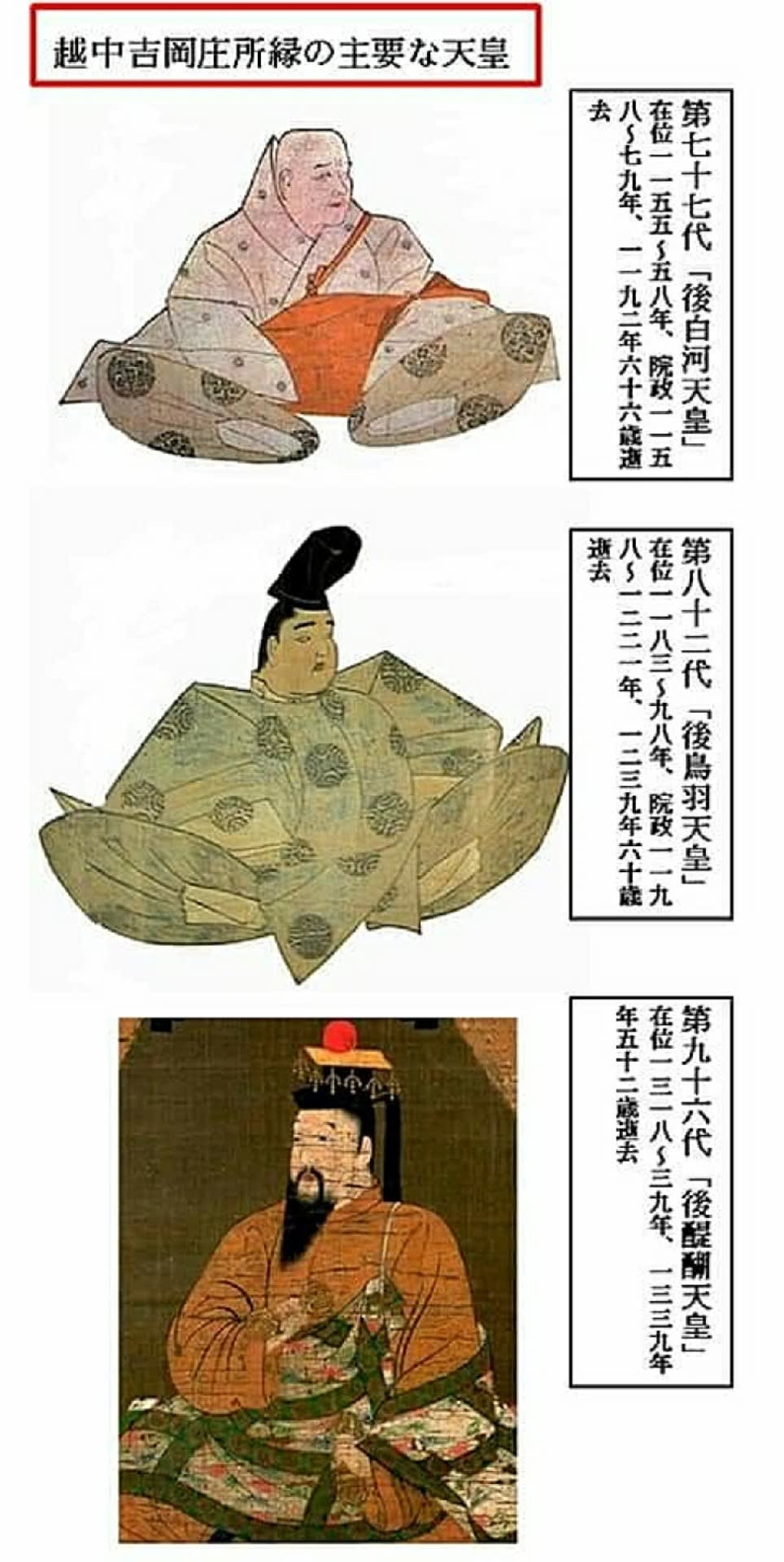

「越中吉岡庄」は「後白河上皇」以来、皇室庄園として伝領し、南北朝争乱の時には南朝の「後醍醐天皇」の庄園で在った。「吉岡庄」では、都の争乱そのままに激しい戦闘が行われた。

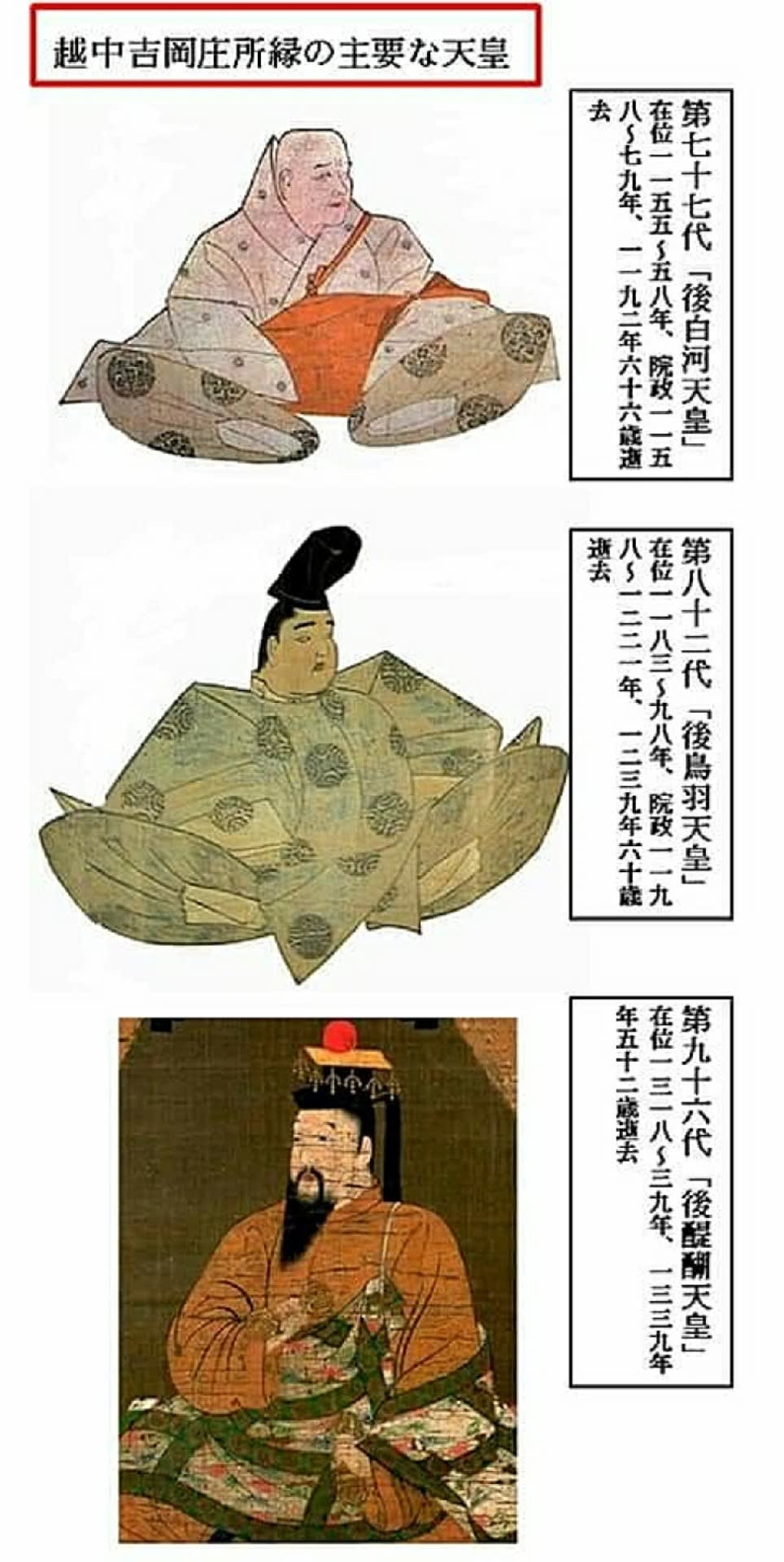

「後醍醐天皇像」

(※「王政復古」を目指した明治維新の時に書かれた「後醍醐天皇像」-大徳寺所蔵写し)

■元弘3年 / 正慶2年(1333年)、後醍醐天皇は隠岐を脱出し、伯耆国船上山で挙兵。

【元弘の乱】と「名和長年」

元弘元年(1331年)、鎌倉幕府の討幕計画が露見して捕縛され、隠岐島に流罪となっていた「後醍醐天皇」が、同3年(正慶2年、1333年)に島を脱出した時に、天皇を船上山(現在の鳥取県東伯郡琴浦町)に迎え、「船上山の戦い」でこれに勝利した【名和長年】は後醍醐天皇により伯耆守に任じられた。また、後醍醐天皇の帰洛の際の護衛を勤めた。《※【太平記】、【梅松論】》(◆wikipedia)

■興国三年、後醍醐天皇の「第八皇子宗良親王」は越中に入られ、「赤丸浅井城」、「木舟城」、「福光城」を拠点として南朝軍を鼓舞して越中を巡行されたと言う。

■【花営三代記】(※「群書類従」)に拠れば、足利一族でありながら南朝側で戦った【猛将桃井直常】は【五位庄の戦い】で敗れ、間もなく行方不明になったと云う。戦記に拠れば幕府軍は小矢部川の対岸の立野に陣取り山側の南朝軍に対峙し、川を挟んでの激闘が有った様だ。当時の小矢部川は山裾を通って居た様で、その対岸に足利軍の白旗がなびき、山側一帯の南朝の各軍事施設には後醍醐天皇の御旗の「赤丸の御旗」がたなびいていた。「五位庄の戦い」は「花営三代記」に記載された様に激戦で、各寺院は戦場となり、辺り一帯は焼け野原になったと伝える。

■南朝側の後醍醐天皇は、奈良県吉野に向かう時に「賀名生の里」の「掘家」を仮行宮とされ、そこで旗標の「日の丸の御旗(赤丸の御旗)」を下賜された。

「掘家」は「越中石黒一族」の末裔。

「後鳥羽上皇」が先に倒幕を掲げて「鎌倉幕府」と戦われた時に、石黒氏を初め越中諸将は都へ攻め登ったが、敗れて全国各地に潜伏した。(※「石黒氏の歴史の研究」)

■【室町幕府の統治時代】

越中国「五位庄」と改名されて、幕府直轄地と成り、第三代将軍足利義満側近の「畠山満家」(室町幕府管領、河内・紀伊・越中・伊勢・山城守護)の管理に委ねられた。大阪府羽曳野市の「畠山文書」に遺る室町時代の「越中絵図」には、越中国利波郡五位庄赤丸村の【赤丸浅井城】に、「上分畠山持国」と記載されており、土地の管理に、当時の制度の「下地中分」として「畠山満家」の子供の「越中守護畠山持国」の名前の記載が在り、常住せずに「守護代」を置いたと見られ、富山県富山市蜷川村の記録には、「室町幕府政所代」の「蜷川新右衞門親当」が「越中国新川郡」と「越中国利波郡」を知行されたと記載されている。

「越中国五位庄」は南北朝を統一した室町幕府第三代将軍「足利義満」が「相国寺」に寄進した後、「足利義持」の時に、その半分が足利氏の菩提寺の「等持院」に寄進されたと云う。「室町幕府第三代将軍足利義満」の時に、「管領畠山満家」は越中を八郡に分割して統治したが、「五位庄」は「利波郡」と呼ばれた「庄川沿い」の「五位の東庄」と、西山から小矢部川流域の「蓮間郡」と呼ばれた「五位の西庄」に分割された。後に、「五位庄」は足利家菩提寺の「等持院」と 「等持寺」が 領有していた事が「東寺百合文書」に記載されている。

◆南北朝時代迄は「越中吉岡庄」と呼ばれ、その後は「五位庄」になった赤丸村を中心としたこの地域には今も「五位荘神社」や、東五位、西五位等の地名が残る。その昔の赤丸村は現在の高岡市高田島村、福岡町三日市を含み、五位庄としては赤丸、高岡市福田、立野、東五位、一歩二歩、下蓑、福岡、西五位、土屋、沢川、小野、花尾、石堤、国吉等を含む広範囲な地域だったようで、時代によりエリアは相当変動していた様だ。「五位庄53ケ村惣社赤丸浅井神社」の記録では、古く「米一升を集める権利を勅許されていたと言う地域」は、「国吉郷24ケ村、宮島郷2ケ村、後の五位庄27ケ村の合計53ケ村」で在ったと言う。

(※勅許;その昔「天皇の 綸旨」は奉書と言う和紙に書かれた為に「薄墨の書」と云われた。天皇の「綸旨」は薄墨色の宿紙[使用済みの紙をすき返した再生紙]に記されていた。 )

※「勅書」の事例⇒(孝明天皇の側近万里小路博房発給の「薄墨の書」)

◆富山県福光町は福岡町と共に近年まで西砺波郡を形成していたが、この福光町の中心部の城端線福光駅の周辺には荒木、田中、遊部等を含む「吉江村」が有った。この「田中」には南北朝時代に桃井直常の有力武将田中蔵人が居城を構えたという。桃井に従軍して各地を転戦したが、遂に足利軍の斯波氏に敗北し討ち死にしたと云う。この村には時宗の有力寺院の仏土寺が有り、この地域の十村役を務めた旧家の得能家に伝わる家系図には何と「時宗の教祖一遍上人」の名前が出てくる。時宗は伏木港河口の牧野地区から小矢部川を遡上する地域に栄えたと云い、高岡の総持寺の千手観音像にも時宗の「○○阿弥陀仏」という胎内銘が数多く記載されている。この地域は南朝の有力武将の越中石黒氏と密接な石黒莊で有り、この近くの城端線福野駅裏には「寺家新屋敷」と云う桃井直常の家臣の田中貞行、田中太郎兵衛が居城とした平城跡も残る。足利一族で有りながら南朝の有力武将として戦った桃井直常は「五位庄の戦い」に敗れて行方不明になったと伝わるが(※「花営三代記」)、赤丸村舞谷村に在ったと云う高岡市木町の西大寺は、寺の伝承に拠れば、この直常の三男が奈良の真言律宗西大寺で修行して「西大寺」の寺号を頂き、越中の倶利伽羅山の並びの山の麓に「西大寺」を開いたと云う。この山の頂上には桃井直常の子の直和が拠点とした「松根城」が在り、この辺りが考えられ、その初期はハッキリしていない。又、桃井直常の孫の幸若丸が編み出した「幸若舞」が福光町のこの地にも古くから伝わり、荒木村の古文書にも名前が残ると云う。西大寺はその後、赤丸村舞谷村に動き、更に高岡市佐野、高岡市木町と動き現在に至る。越中の「国分寺」(高岡市二上)は室町時代には「西大寺本山末寺」で在ったと記録される所から、室町時代に「利波郡」の範囲に在った「国分寺」が「西大寺末寺」で在った事とも関連が深いと見られる。(※「西大寺末寺帳」羽曳野市史一巻)

(※「畠山文書 越中絵図」羽曳野史料叢書)

■赤丸村には、明治の初めまで、越中で戦った南朝の武将の「桃井直常」の孫の「幸若丸」が考案した「幸若舞」が伝わり、福光町荒木村と同じく幸若舞の踊り手の「舞々人」が住んでいたと云う。赤丸の舞谷村の名称は赤丸城の山裾に在った下加茂神社に舞を奉納する為の「舞屋」が在った事から「舞谷」になったと云われている。

古くから、福光町を発祥とする石黒氏が居城とした「赤丸浅井城」が有った「五位庄」はいわば福光町とは同国であった訳で、文化や宗教が共通するのは珍しい話では無いが、この吉江郷下野村に高田喜右衛門家という旧家が有り、この家の由緒に「貴船城主石黒左近の家臣高田孫兵衞は(赤丸村の)高田嶋村に居住した。」と記載してあり、現在は、高岡市高田島になっているが、ここはその昔、石黒氏の家臣の福光の高田氏の領地で有った事が分かる。

この高田島地区には赤丸村浅井神社神官が奉仕する古い神社が現在も在り、「五位荘神社」と呼び、神社庁の記録に拠ればこの神社は何と「聖武天皇の勅願社」であったと云う。この地区の周辺には東大寺大仏の守護神「宇佐八幡宮」を祀ったと思われる「八幡宮」が三ヵ所に点在しており、東大寺庄園「杵名蛭庄」との関わりも推測される。(※「東大寺庄園杵名蛭庄図」には、「杵名蛭川」「石黒川」「速川」が記載されており、金田章裕氏の著作に拠れば「杵名蛭川」は後の「千保川」であろうとされ、小矢部市図書館の古図には「速川」は「ソフ川」と記載されておりこの川は現在、「祖父川」と呼ばれている。この祖父川の下流には「高岡市早川地区」が有り、小矢部川が往古西山のすぐ麓を流れていたとされる事から、まず間違いなく立野、高田島、池田、東石堤地区がこの庄園で在ったとみられ、この庄園図の中には隣接して現在「福田荊波神社(ウバラと呼んでいる)」が在る位置辺りに「荊原里」と記載されている。国立歴史民俗博物館はこの「高岡市立野辺り」を「東大寺庄園杵名蛭庄」の比定地として庄園データーベースに掲載している。

■加賀藩政の時には、新たに、東、西五位に分割されている。現在残る西五位地区の土屋地内に「五位神社」が有り、東五位地区の内島地内にも「五位神社」が残されている。

西五位は十村役の杉野家が治め、東五位は十村役の五十嵐家が治めていた。昔から米の石高が上がるのは西地区で、東地区は小矢部川の氾濫で収穫量が一定しない沼地が多かったようだ。西地区は収穫量が多かった為、年貢も他の地域に比べて相当に高かったと伝える。相当の寺社が有り、良質な米を量産していた赤丸村も含む西地区が等持院に寄進されたものと考えられ、足利家菩提寺の等持院の財政を賄うには十分で有ったと思われる。当時の東五位は原野や沼地が多く、江戸期にはこの沼地を利用して菅笠の材料の菅を生産していたと云うから、寄進できる様な整備された農地ではなかったのだろう。ちなみに、西地区に在った昔の「吉岡庄」の「国吉名」は、古くから東大寺荘園「須加荘」があった地域とも云われ、天皇を上回る権力を恣にした足利氏なら当然この優良地に目を付けただろう。現在も赤丸村では「登録商標 赤丸米 こしひかり」、舞谷村では「赤丸産米 こしひかり」等の超美味しい米を産出しており、藤原氏、天皇家、足利家の荘園の歴史を今に繋いでいる。

※現在の赤丸村は「高岡市福岡町赤丸」に、福光町は「南砺市」になっている。

(※「となみ山城マップ」砺波地区公民館ふるさと教育推進委員会発行 参照)

「越中吉岡庄」は「後白河上皇」以来、皇室庄園として伝領し、南北朝争乱の時には南朝の「後醍醐天皇」の庄園で在った。「吉岡庄」では、都の争乱そのままに激しい戦闘が行われた。

「後醍醐天皇像」

(※「王政復古」を目指した明治維新の時に書かれた「後醍醐天皇像」-大徳寺所蔵写し)

■元弘3年 / 正慶2年(1333年)、後醍醐天皇は隠岐を脱出し、伯耆国船上山で挙兵。

【元弘の乱】と「名和長年」

元弘元年(1331年)、鎌倉幕府の討幕計画が露見して捕縛され、隠岐島に流罪となっていた「後醍醐天皇」が、同3年(正慶2年、1333年)に島を脱出した時に、天皇を船上山(現在の鳥取県東伯郡琴浦町)に迎え、「船上山の戦い」でこれに勝利した【名和長年】は後醍醐天皇により伯耆守に任じられた。また、後醍醐天皇の帰洛の際の護衛を勤めた。《※【太平記】、【梅松論】》(◆wikipedia)

■興国三年、後醍醐天皇の「第八皇子宗良親王」は越中に入られ、「赤丸浅井城」、「木舟城」、「福光城」を拠点として南朝軍を鼓舞して越中を巡行されたと言う。

■【花営三代記】(※「群書類従」)に拠れば、足利一族でありながら南朝側で戦った【猛将桃井直常】は【五位庄の戦い】で敗れ、間もなく行方不明になったと云う。戦記に拠れば幕府軍は小矢部川の対岸の立野に陣取り山側の南朝軍に対峙し、川を挟んでの激闘が有った様だ。当時の小矢部川は山裾を通って居た様で、その対岸に足利軍の白旗がなびき、山側一帯の南朝の各軍事施設には後醍醐天皇の御旗の「赤丸の御旗」がたなびいていた。「五位庄の戦い」は「花営三代記」に記載された様に激戦で、各寺院は戦場となり、辺り一帯は焼け野原になったと伝える。

■南朝側の後醍醐天皇は、奈良県吉野に向かう時に「賀名生の里」の「掘家」を仮行宮とされ、そこで旗標の「日の丸の御旗(赤丸の御旗)」を下賜された。

「掘家」は「越中石黒一族」の末裔。

「後鳥羽上皇」が先に倒幕を掲げて「鎌倉幕府」と戦われた時に、石黒氏を初め越中諸将は都へ攻め登ったが、敗れて全国各地に潜伏した。(※「石黒氏の歴史の研究」)

■【室町幕府の統治時代】

越中国「五位庄」と改名されて、幕府直轄地と成り、第三代将軍足利義満側近の「畠山満家」(室町幕府管領、河内・紀伊・越中・伊勢・山城守護)の管理に委ねられた。大阪府羽曳野市の「畠山文書」に遺る室町時代の「越中絵図」には、越中国利波郡五位庄赤丸村の【赤丸浅井城】に、「上分畠山持国」と記載されており、土地の管理に、当時の制度の「下地中分」として「畠山満家」の子供の「越中守護畠山持国」の名前の記載が在り、常住せずに「守護代」を置いたと見られ、富山県富山市蜷川村の記録には、「室町幕府政所代」の「蜷川新右衞門親当」が「越中国新川郡」と「越中国利波郡」を知行されたと記載されている。

「越中国五位庄」は南北朝を統一した室町幕府第三代将軍「足利義満」が「相国寺」に寄進した後、「足利義持」の時に、その半分が足利氏の菩提寺の「等持院」に寄進されたと云う。「室町幕府第三代将軍足利義満」の時に、「管領畠山満家」は越中を八郡に分割して統治したが、「五位庄」は「利波郡」と呼ばれた「庄川沿い」の「五位の東庄」と、西山から小矢部川流域の「蓮間郡」と呼ばれた「五位の西庄」に分割された。後に、「五位庄」は足利家菩提寺の「等持院」と 「等持寺」が 領有していた事が「東寺百合文書」に記載されている。

◆南北朝時代迄は「越中吉岡庄」と呼ばれ、その後は「五位庄」になった赤丸村を中心としたこの地域には今も「五位荘神社」や、東五位、西五位等の地名が残る。その昔の赤丸村は現在の高岡市高田島村、福岡町三日市を含み、五位庄としては赤丸、高岡市福田、立野、東五位、一歩二歩、下蓑、福岡、西五位、土屋、沢川、小野、花尾、石堤、国吉等を含む広範囲な地域だったようで、時代によりエリアは相当変動していた様だ。「五位庄53ケ村惣社赤丸浅井神社」の記録では、古く「米一升を集める権利を勅許されていたと言う地域」は、「国吉郷24ケ村、宮島郷2ケ村、後の五位庄27ケ村の合計53ケ村」で在ったと言う。

(※勅許;その昔「天皇の 綸旨」は奉書と言う和紙に書かれた為に「薄墨の書」と云われた。天皇の「綸旨」は薄墨色の宿紙[使用済みの紙をすき返した再生紙]に記されていた。 )

※「勅書」の事例⇒(孝明天皇の側近万里小路博房発給の「薄墨の書」)

◆富山県福光町は福岡町と共に近年まで西砺波郡を形成していたが、この福光町の中心部の城端線福光駅の周辺には荒木、田中、遊部等を含む「吉江村」が有った。この「田中」には南北朝時代に桃井直常の有力武将田中蔵人が居城を構えたという。桃井に従軍して各地を転戦したが、遂に足利軍の斯波氏に敗北し討ち死にしたと云う。この村には時宗の有力寺院の仏土寺が有り、この地域の十村役を務めた旧家の得能家に伝わる家系図には何と「時宗の教祖一遍上人」の名前が出てくる。時宗は伏木港河口の牧野地区から小矢部川を遡上する地域に栄えたと云い、高岡の総持寺の千手観音像にも時宗の「○○阿弥陀仏」という胎内銘が数多く記載されている。この地域は南朝の有力武将の越中石黒氏と密接な石黒莊で有り、この近くの城端線福野駅裏には「寺家新屋敷」と云う桃井直常の家臣の田中貞行、田中太郎兵衛が居城とした平城跡も残る。足利一族で有りながら南朝の有力武将として戦った桃井直常は「五位庄の戦い」に敗れて行方不明になったと伝わるが(※「花営三代記」)、赤丸村舞谷村に在ったと云う高岡市木町の西大寺は、寺の伝承に拠れば、この直常の三男が奈良の真言律宗西大寺で修行して「西大寺」の寺号を頂き、越中の倶利伽羅山の並びの山の麓に「西大寺」を開いたと云う。この山の頂上には桃井直常の子の直和が拠点とした「松根城」が在り、この辺りが考えられ、その初期はハッキリしていない。又、桃井直常の孫の幸若丸が編み出した「幸若舞」が福光町のこの地にも古くから伝わり、荒木村の古文書にも名前が残ると云う。西大寺はその後、赤丸村舞谷村に動き、更に高岡市佐野、高岡市木町と動き現在に至る。越中の「国分寺」(高岡市二上)は室町時代には「西大寺本山末寺」で在ったと記録される所から、室町時代に「利波郡」の範囲に在った「国分寺」が「西大寺末寺」で在った事とも関連が深いと見られる。(※「西大寺末寺帳」羽曳野市史一巻)

(※「畠山文書 越中絵図」羽曳野史料叢書)

■赤丸村には、明治の初めまで、越中で戦った南朝の武将の「桃井直常」の孫の「幸若丸」が考案した「幸若舞」が伝わり、福光町荒木村と同じく幸若舞の踊り手の「舞々人」が住んでいたと云う。赤丸の舞谷村の名称は赤丸城の山裾に在った下加茂神社に舞を奉納する為の「舞屋」が在った事から「舞谷」になったと云われている。

古くから、福光町を発祥とする石黒氏が居城とした「赤丸浅井城」が有った「五位庄」はいわば福光町とは同国であった訳で、文化や宗教が共通するのは珍しい話では無いが、この吉江郷下野村に高田喜右衛門家という旧家が有り、この家の由緒に「貴船城主石黒左近の家臣高田孫兵衞は(赤丸村の)高田嶋村に居住した。」と記載してあり、現在は、高岡市高田島になっているが、ここはその昔、石黒氏の家臣の福光の高田氏の領地で有った事が分かる。

この高田島地区には赤丸村浅井神社神官が奉仕する古い神社が現在も在り、「五位荘神社」と呼び、神社庁の記録に拠ればこの神社は何と「聖武天皇の勅願社」であったと云う。この地区の周辺には東大寺大仏の守護神「宇佐八幡宮」を祀ったと思われる「八幡宮」が三ヵ所に点在しており、東大寺庄園「杵名蛭庄」との関わりも推測される。(※「東大寺庄園杵名蛭庄図」には、「杵名蛭川」「石黒川」「速川」が記載されており、金田章裕氏の著作に拠れば「杵名蛭川」は後の「千保川」であろうとされ、小矢部市図書館の古図には「速川」は「ソフ川」と記載されておりこの川は現在、「祖父川」と呼ばれている。この祖父川の下流には「高岡市早川地区」が有り、小矢部川が往古西山のすぐ麓を流れていたとされる事から、まず間違いなく立野、高田島、池田、東石堤地区がこの庄園で在ったとみられ、この庄園図の中には隣接して現在「福田荊波神社(ウバラと呼んでいる)」が在る位置辺りに「荊原里」と記載されている。国立歴史民俗博物館はこの「高岡市立野辺り」を「東大寺庄園杵名蛭庄」の比定地として庄園データーベースに掲載している。

■加賀藩政の時には、新たに、東、西五位に分割されている。現在残る西五位地区の土屋地内に「五位神社」が有り、東五位地区の内島地内にも「五位神社」が残されている。

西五位は十村役の杉野家が治め、東五位は十村役の五十嵐家が治めていた。昔から米の石高が上がるのは西地区で、東地区は小矢部川の氾濫で収穫量が一定しない沼地が多かったようだ。西地区は収穫量が多かった為、年貢も他の地域に比べて相当に高かったと伝える。相当の寺社が有り、良質な米を量産していた赤丸村も含む西地区が等持院に寄進されたものと考えられ、足利家菩提寺の等持院の財政を賄うには十分で有ったと思われる。当時の東五位は原野や沼地が多く、江戸期にはこの沼地を利用して菅笠の材料の菅を生産していたと云うから、寄進できる様な整備された農地ではなかったのだろう。ちなみに、西地区に在った昔の「吉岡庄」の「国吉名」は、古くから東大寺荘園「須加荘」があった地域とも云われ、天皇を上回る権力を恣にした足利氏なら当然この優良地に目を付けただろう。現在も赤丸村では「登録商標 赤丸米 こしひかり」、舞谷村では「赤丸産米 こしひかり」等の超美味しい米を産出しており、藤原氏、天皇家、足利家の荘園の歴史を今に繋いでいる。

※現在の赤丸村は「高岡市福岡町赤丸」に、福光町は「南砺市」になっている。

(※「となみ山城マップ」砺波地区公民館ふるさと教育推進委員会発行 参照)