■越中に展開した二つの『神保氏』⇒『寛政重修諸家譜』に拠ると、越中に展開した神保氏には渡来系で秦の始皇帝の末裔とされる「秦氏」の系統の「惟宗氏」から派生した『神保長職』の系統と、桓武平家由来の「平姓良文流」の『神保氏張』の二つの系統が在る。

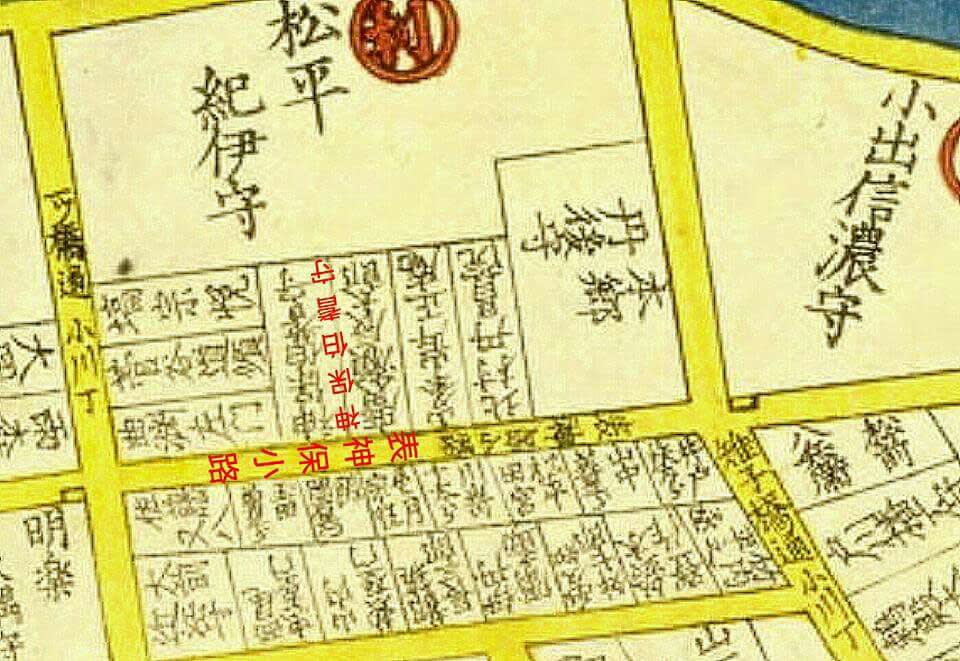

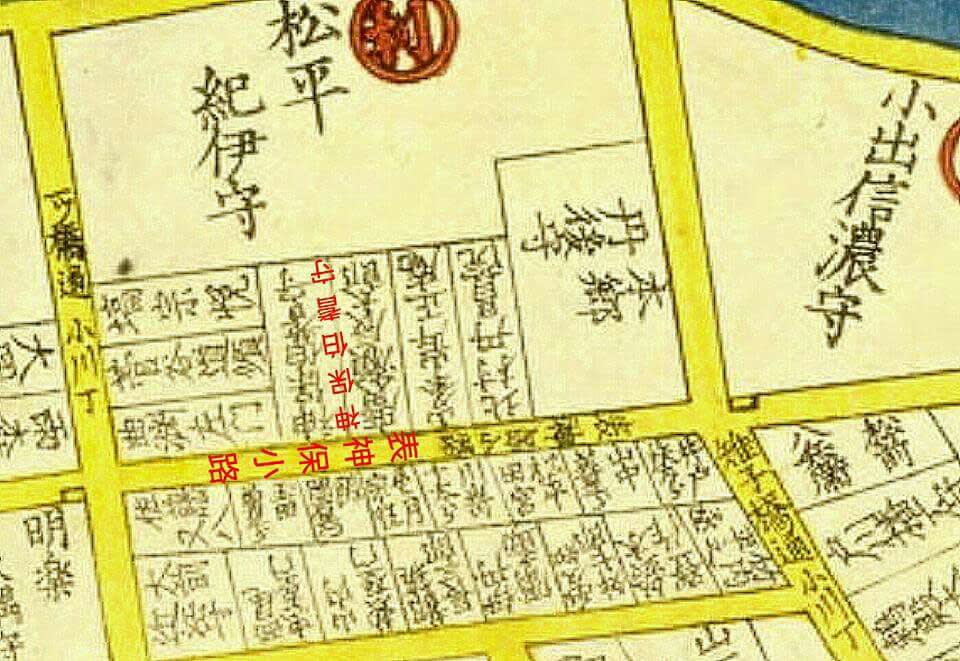

■文久2年頃の「江戸切絵図」には「神保伯耆守」の屋敷が表神田小路に面している。この人物の役職は【神保伯耆守:神保長興(大目付)】と在り、軍部でも要職を勤めて【騎兵奉行神保伯耆守長興(文久3年5月8日 ~文久3年11月8日)】と在る。幕末の上野合戦の時にはこの屋敷は「夜戦病院」に為っていたと云う。(これは現在の神田神保町二丁目辺りに位置すると云う。)

「旗本神保伯耆守」の先祖の『神保長治』は徳川家康の墓所、日光山の管理を任されたり、佐渡奉行に任命されたりしていたそうで、屋敷敷地は九百九十五坪も在ったと云う。神保長治はこの日光山管理を任された時に、石高900石を多摩地区に拝領して、この屋敷地も拝領した様だ。

江戸時代は武家地には地名がなかったそうで、1872年(明治5年)から「神田神保町」と名前が付けられた。明治維新後には大名は領地に帰った為に、これ等の広大な土地は明治政府が接収して、後に、この辺りは「本の町の神田」として発展してくる。

この屋敷は【旗本神保長治が元禄二年三月に神田小川町の屋敷地九百九十五坪(旧南神保町一丁目十番地)を賜わった】のが始まりで、その後、幕末迄、代々、神保家の屋敷で在ったと云う。

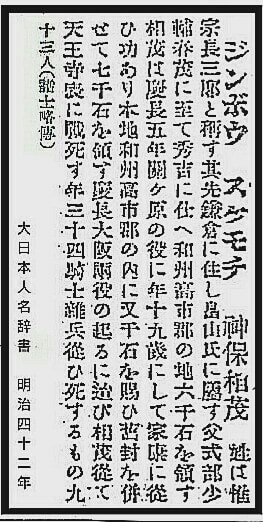

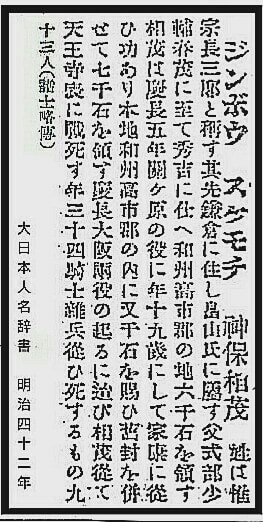

■系図に拠れば、惟宗系神保氏には幾つかの系統が在り、その一つの『神保相茂』の系統は、豊臣秀吉に従った時には大和国高市郡(奈良県橿原市)に6000石の知行地を受けていたが、関ヶ原合戦では徳川家康方で戦い、その戦功で1000石をを加増されて7000石を知行されていたと云う。従って、この神保氏は徳川時代は「大和高市郡」が本拠地になっていた。

(※この系統の系図では、『神保左京茂時』は「徳川秀忠」、「家光」に「服を献上して感状を受け」、「家綱」の時には舟を修復して褒美に休暇を頂き、将軍家には煙草を献上している。次の代の「神保主膳元茂」は元禄八年に「定火消し」に任命されている。この系統は明確に「惟宗長三郎」と名乗っており、この系統は惟宗姓で在った事が確認できる。)

「寛政重修諸家譜」に見られる【惟宗姓神保氏】

■「奈良県立図書館資料」に見られる「神保氏の知行地」

■文久2年頃の「江戸切絵図」には「神保伯耆守」の屋敷が表神田小路に面している。この人物の役職は【神保伯耆守:神保長興(大目付)】と在り、軍部でも要職を勤めて【騎兵奉行神保伯耆守長興(文久3年5月8日 ~文久3年11月8日)】と在る。幕末の上野合戦の時にはこの屋敷は「夜戦病院」に為っていたと云う。(これは現在の神田神保町二丁目辺りに位置すると云う。)

「旗本神保伯耆守」の先祖の『神保長治』は徳川家康の墓所、日光山の管理を任されたり、佐渡奉行に任命されたりしていたそうで、屋敷敷地は九百九十五坪も在ったと云う。神保長治はこの日光山管理を任された時に、石高900石を多摩地区に拝領して、この屋敷地も拝領した様だ。

江戸時代は武家地には地名がなかったそうで、1872年(明治5年)から「神田神保町」と名前が付けられた。明治維新後には大名は領地に帰った為に、これ等の広大な土地は明治政府が接収して、後に、この辺りは「本の町の神田」として発展してくる。

この屋敷は【旗本神保長治が元禄二年三月に神田小川町の屋敷地九百九十五坪(旧南神保町一丁目十番地)を賜わった】のが始まりで、その後、幕末迄、代々、神保家の屋敷で在ったと云う。

■系図に拠れば、惟宗系神保氏には幾つかの系統が在り、その一つの『神保相茂』の系統は、豊臣秀吉に従った時には大和国高市郡(奈良県橿原市)に6000石の知行地を受けていたが、関ヶ原合戦では徳川家康方で戦い、その戦功で1000石をを加増されて7000石を知行されていたと云う。従って、この神保氏は徳川時代は「大和高市郡」が本拠地になっていた。

(※この系統の系図では、『神保左京茂時』は「徳川秀忠」、「家光」に「服を献上して感状を受け」、「家綱」の時には舟を修復して褒美に休暇を頂き、将軍家には煙草を献上している。次の代の「神保主膳元茂」は元禄八年に「定火消し」に任命されている。この系統は明確に「惟宗長三郎」と名乗っており、この系統は惟宗姓で在った事が確認できる。)

「寛政重修諸家譜」に見られる【惟宗姓神保氏】

■「奈良県立図書館資料」に見られる「神保氏の知行地」