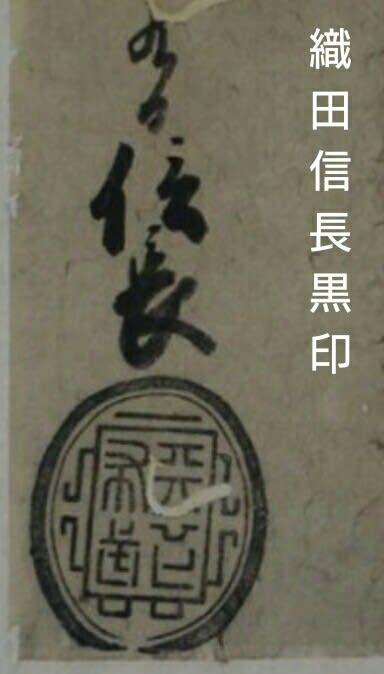

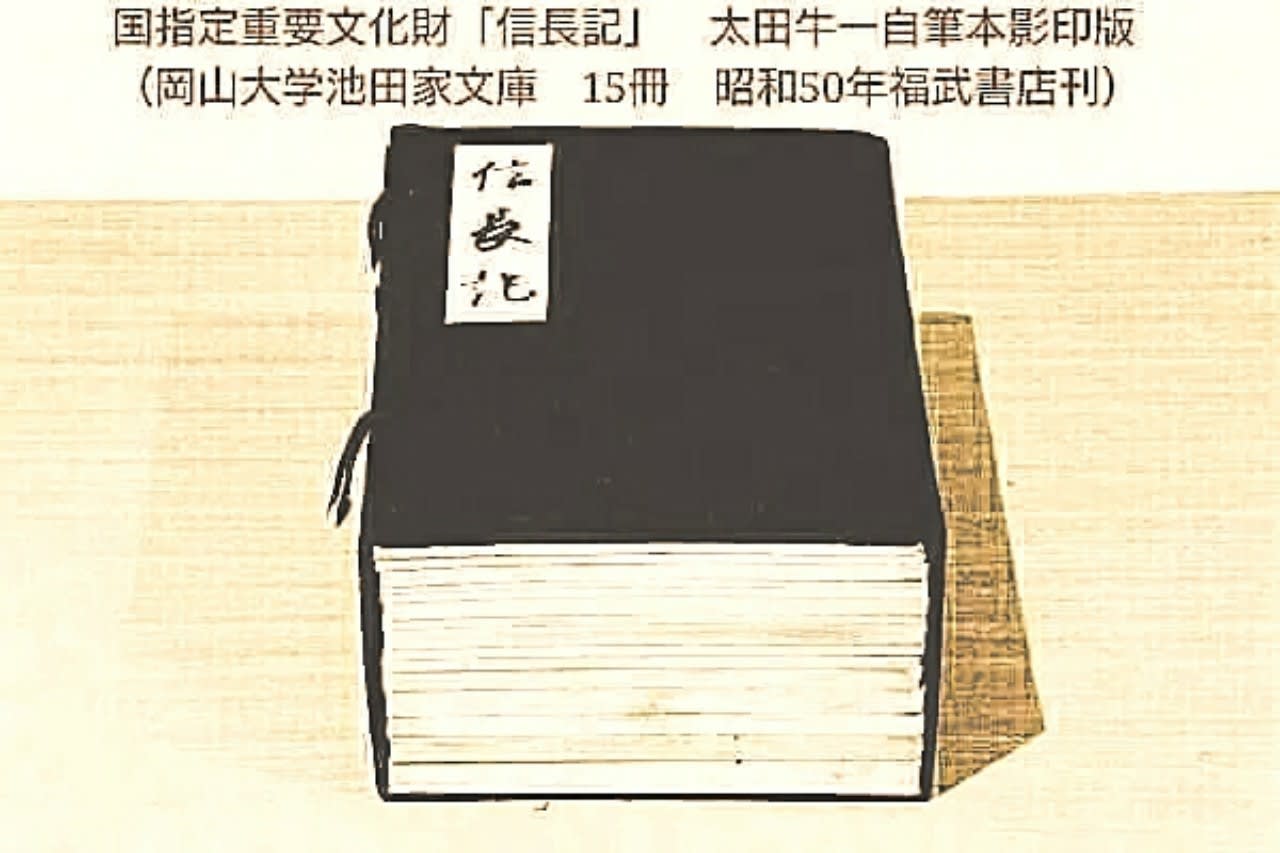

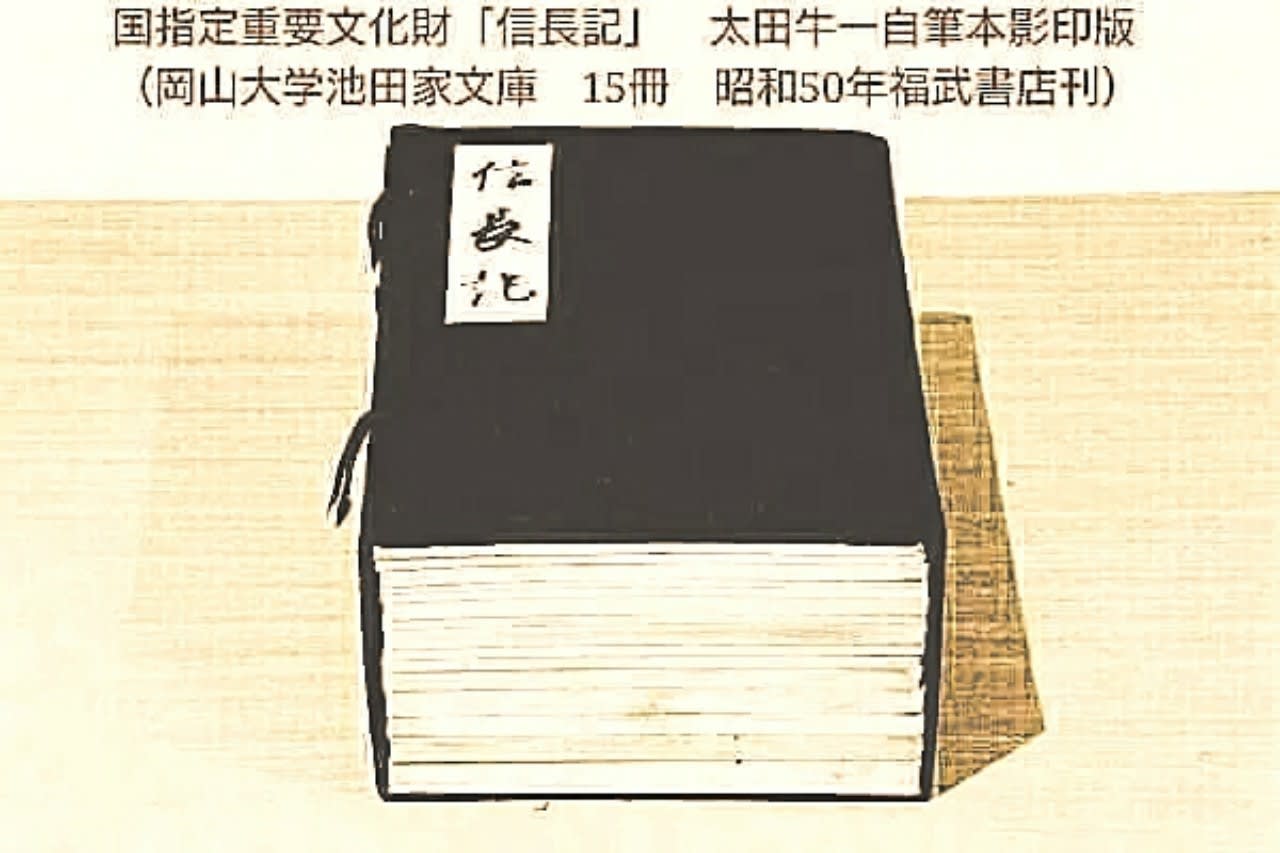

◆「織田信長」の記録【信長公記】には、「越中国木舟城石黒左近」の一族を「丹羽長秀」が成敗した記録も載っている。又、越中の寺崎氏親子が自害させられた様子も生々しく記載される。

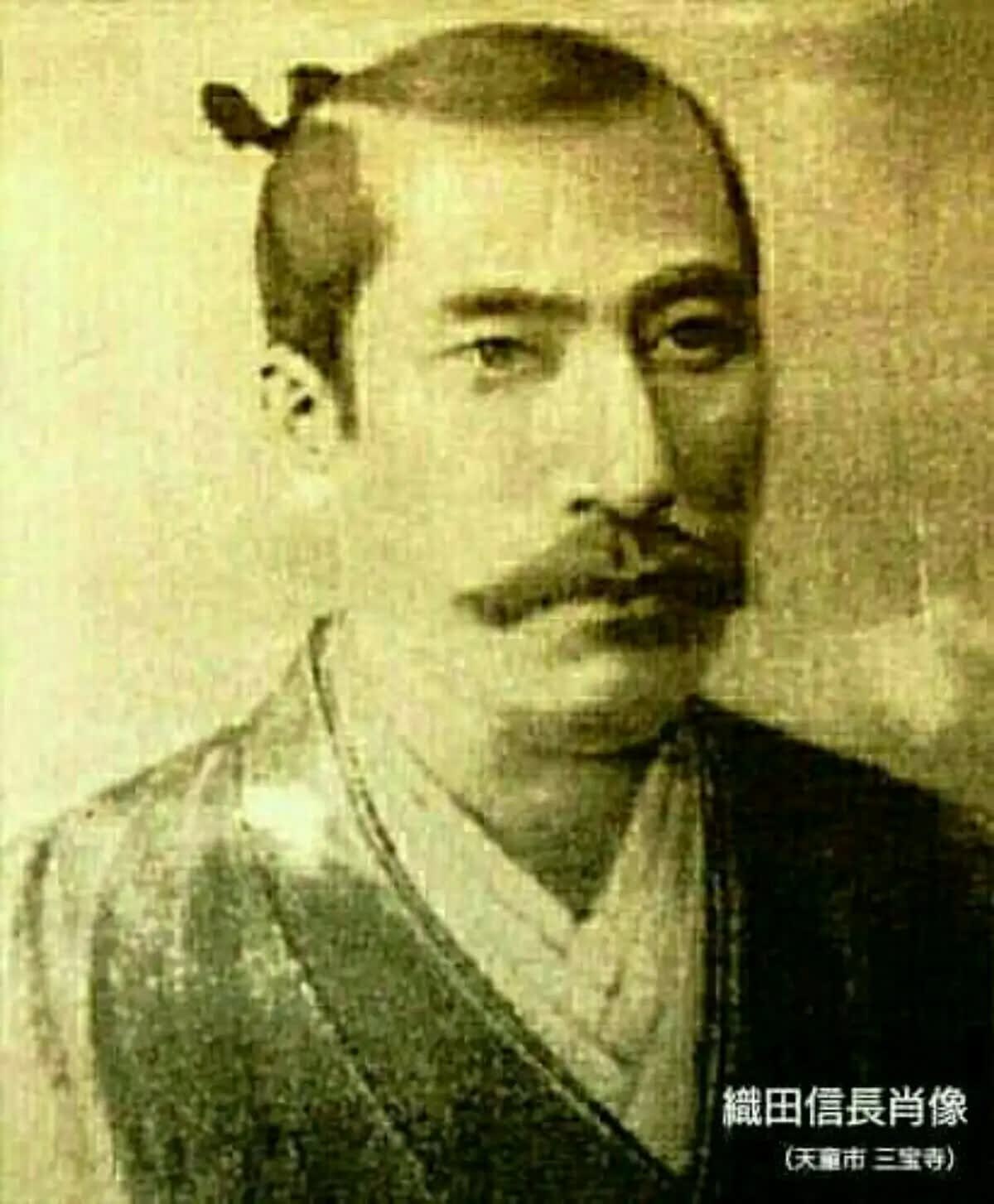

■越中へ進攻していた「上杉謙信」の死去に伴って、越中には「織田信長」の軍勢が配置された。高岡市の守山城城主「神保氏張」には「織田信長の妹」が嫁いだ。

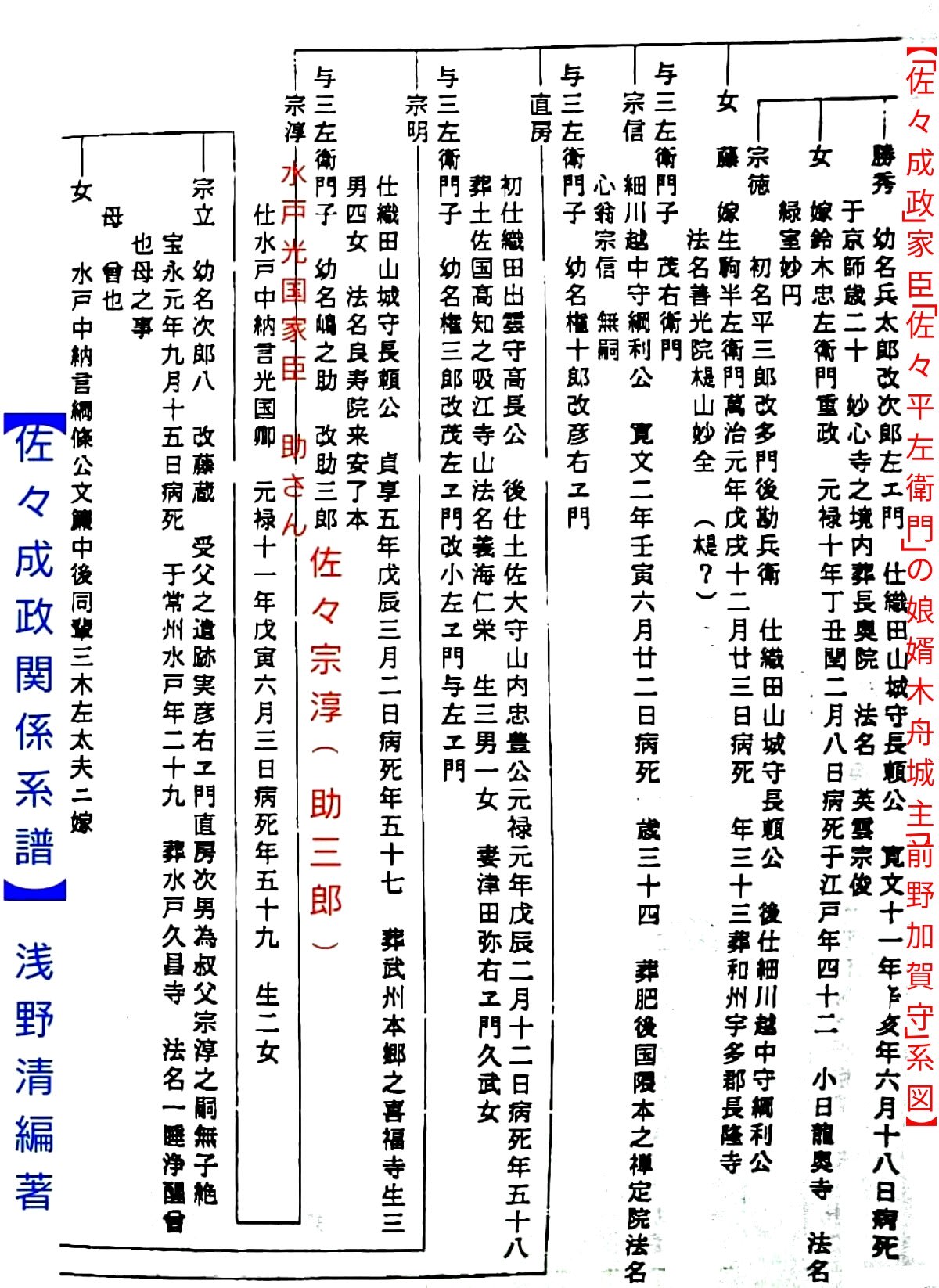

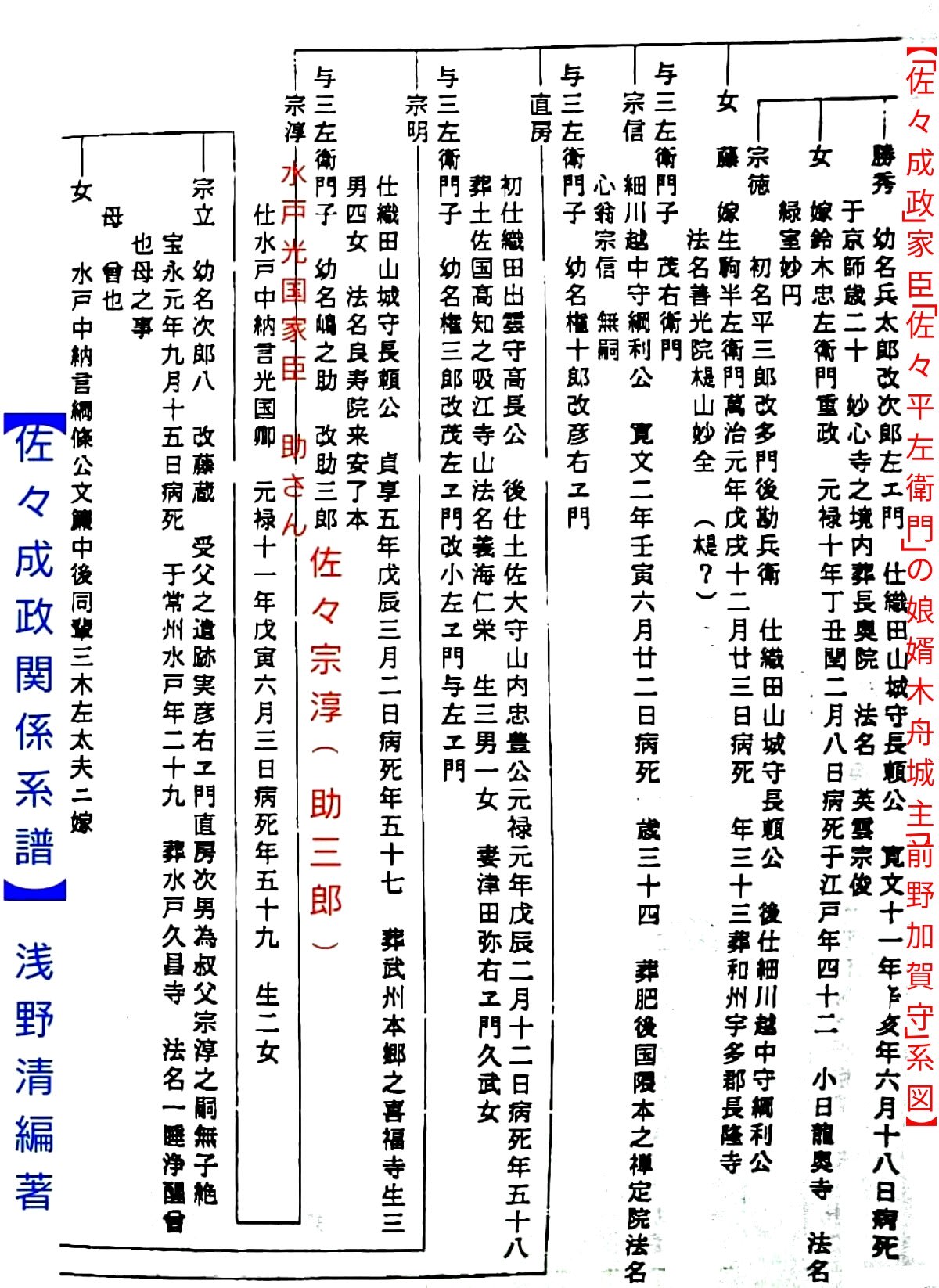

■「木舟城」には石黒氏殺害の後に、織田信長陣営の「佐々成政」の家臣「佐々平左衛門」が配置された。

「佐々平左衛門」の娘婿の「前野加賀守」の子孫からは、「徳川光国」の家臣【助さん】(※「佐々木助三郎」)を輩出している。

■「木舟城」と「赤丸浅井城」の位置(※「加賀藩参勤交代道中絵図」)

■石黒氏の居城「越中木舟城図」(※「簑のしずく」)

■上杉謙信の占領から織田信長の占領の時代への推移

『上杉謙信の越中占領時代の家臣名簿』

●『上杉家家中名字尽 』に見られる上杉謙信占領時の越中・能登関係の家臣となった武将名と『寺島牛介に対する上杉謙信からの[五位庄安堵状](※金沢市寺島蔵人邸文書)』

■【上杉家家中名字尽】部分

*北条安芸守(北条高広)→(※神保氏張の義父→能登畠山氏の妻を謙信から与えられる)

*小島六郎左衛門尉 (小島職鎮)→(寺島一族)

*神保安芸守(神保氏張)(能登畠山氏から養子)→後に佐々成政に従う→徳川家康旗本

*遊佐左衛門尉(遊佐盛光)(越中守護代)

*石黒左近蔵人(石黒成綱)(木舟城城主)→後に織田信長により暗殺される。

*斎藤次郎右衛門尉(斎藤信利)

*寺崎民部左衛門尉(寺崎盛永)→後に織田信長に親子共に切腹を命ぜらる。

*小島甚介(小島国綱)(神保氏張の兄)→後に出家

*寺島牛介(寺島盛徳)→(※『上杉謙信五位庄安堵状』金沢市寺島蔵人邸文書)

*上条弥五郎(上条[畠山]政繁)

*直江大和守(直江景綱)

*長沢筑前守(長沢光国)

*平子若狭守(平子房長)

*井上肥後守

*長与一(長景連)→(能登の長谷部信連末裔)

*遊佐美作守(遊佐続光)(越中守護代)

*三宅備後守(三宅長盛)

*同 小三郎(三宅宗隆)

*温井備中守殿(温井景隆)

*平加賀守(平堯知)→(密かに上杉謙信に内通)

*西野隼人佑

*畠山大隅守

*同 将監

*下間侍従法橋坊(下間頼純)→(浄土真宗の坊官→武将)

*七里三河法橋坊(七里頼周)→(浄土真宗の坊官→武将)

*坪坂伯耆守

*藤丸新介(藤丸勝俊)

*瑞泉寺 井波町→(浄土真宗有力寺院。当初西本願寺派→東派)

⇒■富山県指定重要文化財「釈迦如来立像」は元赤丸村「川人山鞍馬寺」の本尊と伝わる。

*勝興寺 高岡市伏木→(浄土真宗有力寺院。西本願寺派)

⇒敷地の一画に「小島甚助」「寺島蔵人」の屋敷が在ったと言う。

■越中木舟城は代々石黒氏の居城であったが、上杉謙信に攻められ、次いで織田信長に攻められて、織田信長に臣従を約した木舟城の越中石黒氏は天正九年織田信長に呼び出しを受ける。

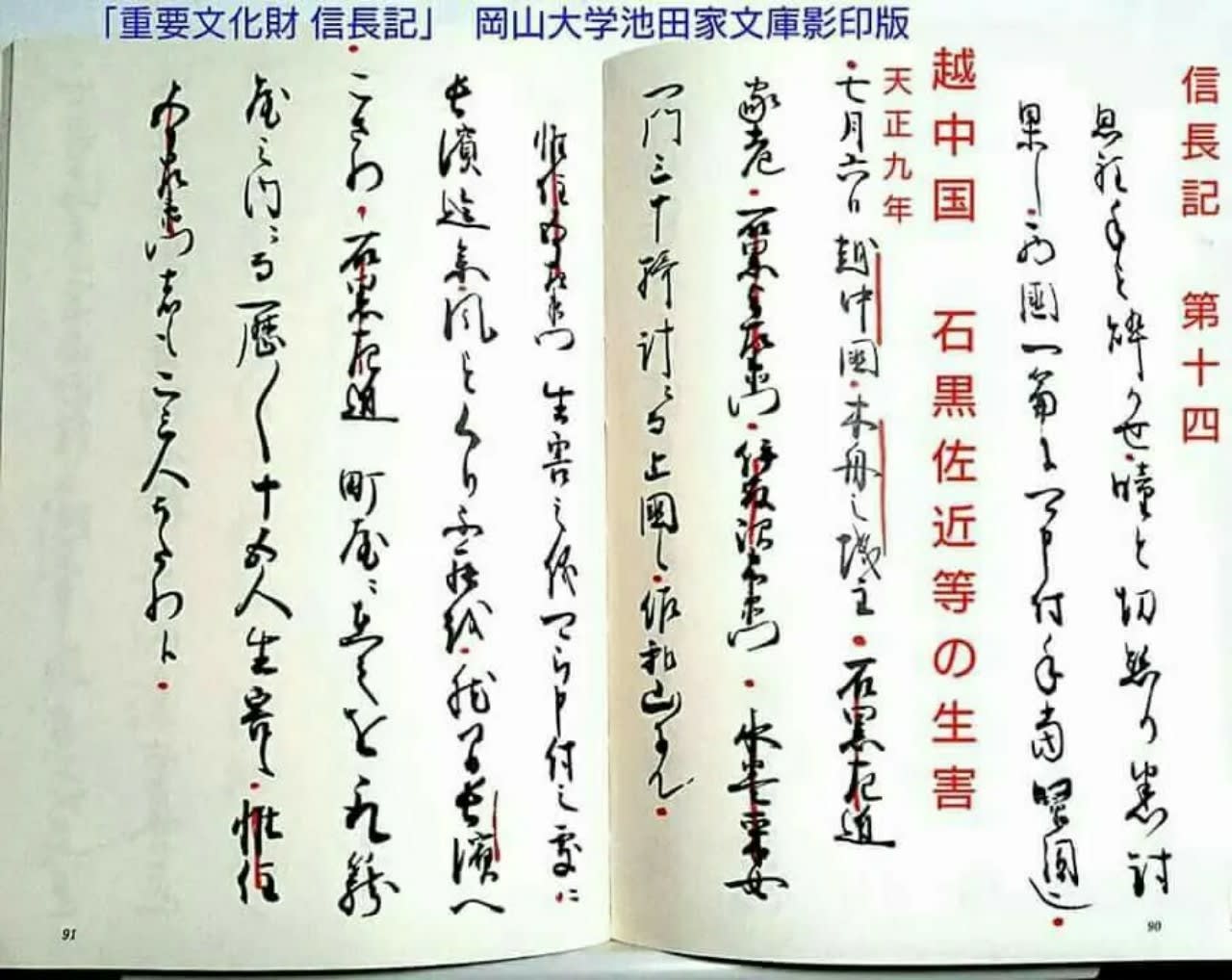

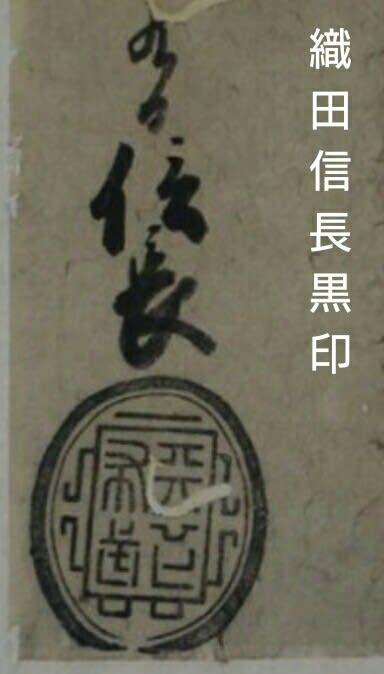

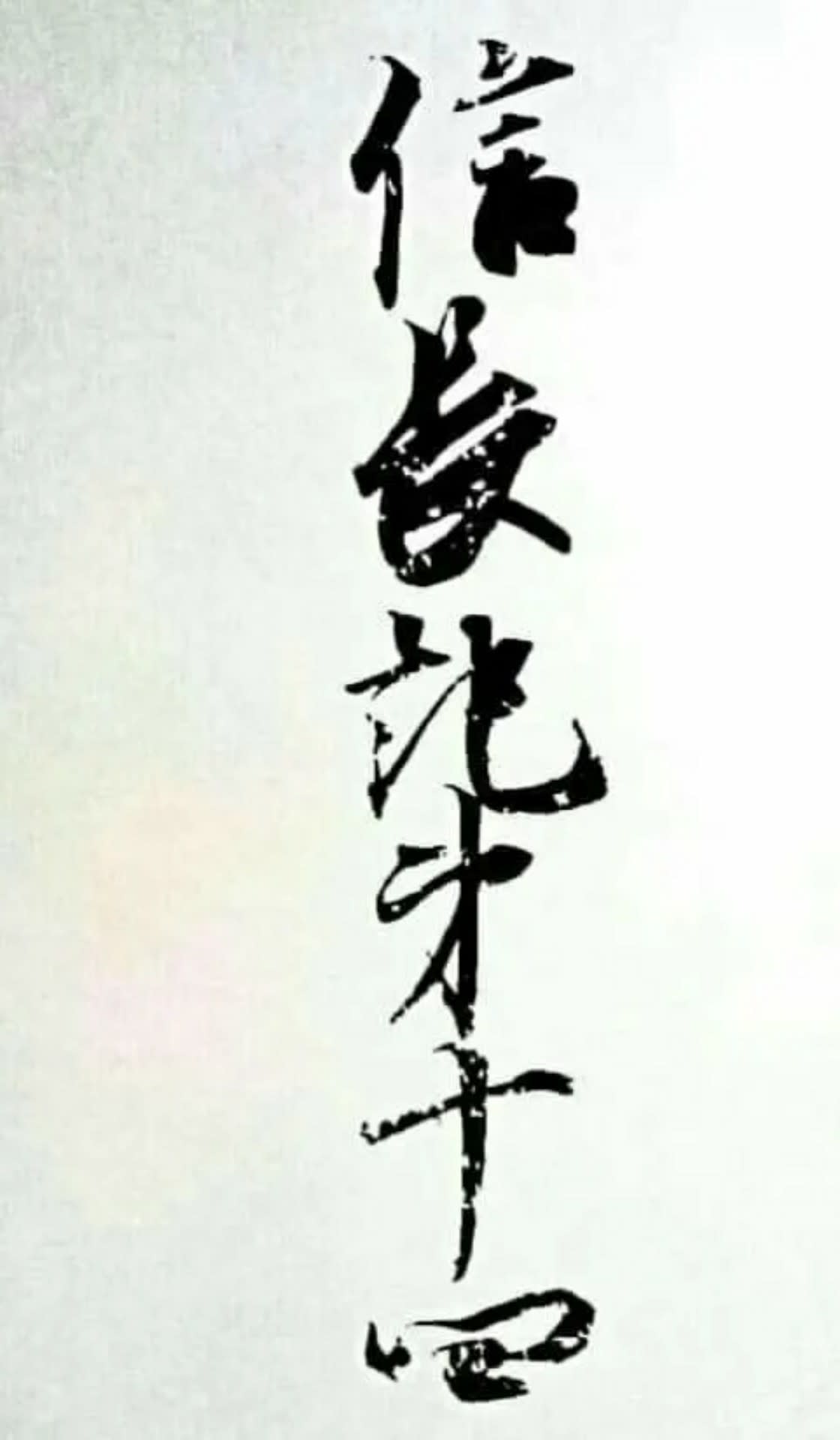

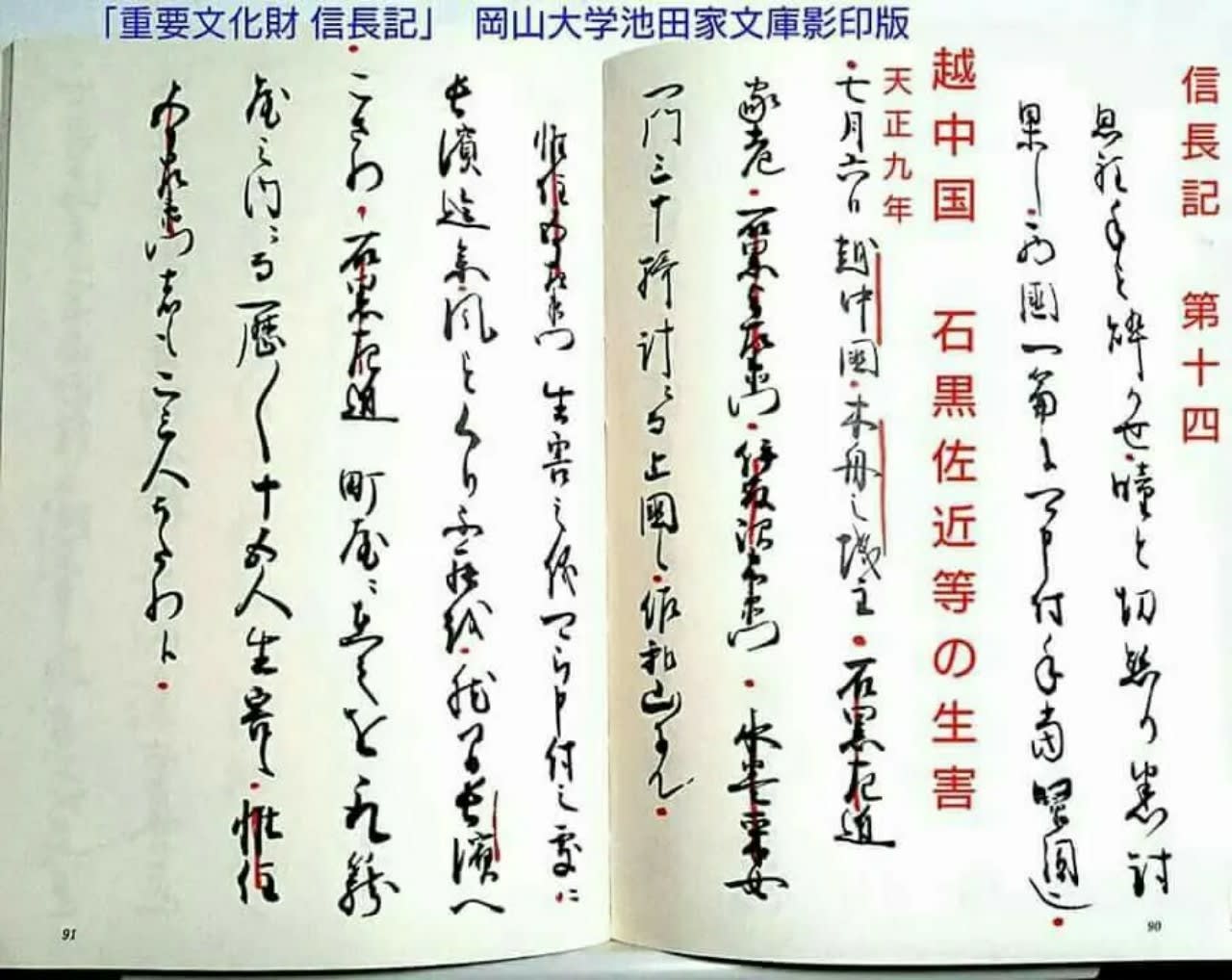

織田信長は家臣の惟住五郎左衛門(丹羽長秀)に命じて、佐和山城に呼び出し、石黒一族の殺害を命じ、それを知らない石黒一行は七月六日、木舟城を出発した。この下りを「信長公記」は短く以下の様に記す。

【七月六日、越中国木舟城主石黒左近、家老、石黒与左衛門・伊藤次右衛門・水巻釆女佐・一門三十騎ばかりにて上国。佐和山にて惟住五郎左衛門生害の儀申付けらるべきの処に、長浜迄参り、風をくり(いち早く様子を悟り)罷越さず。然る間長浜へ罷参じ、石黒左近町屋にこれあるを取籠め、屋の内にて歴々十七人生害候。惟住者も、二・三人討死候。 】と記す。

この時に木舟城にいた石黒氏左近の女(娘?)は神保氏張に与えられたと云う。加賀藩士冨田景周の著作「腱嚢余考 巻之八」には「而して信長公其の女を神保安藝守氏春に嫁せしめて、(此の時神保は越中守山の下古国府に移ると云ふ。)越中の守とす。」と記載されており、神保氏張が石黒氏殺害に何らかの役割を果たしていた事を窺わせる記述がある。

次いで、【七月十七日、越中の寺崎民部左衛門・子息喜六郎親子生害の儀仰付けられ候。】と有り、息子の喜六郎は未だ若干十七人歳で眉目・形尋常に美しく生立つ若衆であったが、最後の挨拶も哀れで、父親左衛門は「父親が先に行くのが当然」として腹をかっさばき、若党が介錯をした。その後、息子の喜六郎は父親の腹を切って流れる血を手に受けてそれを嘗めて「お供申す」と言って尋常に腹を切った。著者は「比類なき働き目も当てられぬ次第なり。」とその悲惨な状況を表現している。

次いで、天正十年三月十一日、越中守山城城主「神保氏張」が織田信長親子が信州に武田四郎を攻めたタイミングで反乱を起こし、柴田勝家、佐々成政、前田利家、不破彦三等から信長に「間もなく落城する旨」報告している。

天正十年六月一日、家臣の明智光秀は突如として反乱を起こし、織田信長を宿舎の本能寺に襲った。織田信長は火炎に紛れて自害し、その子の信忠はその急報を聞き、宿舎の妙覚寺を出たが既に信長討死と知り、信忠は 妙覚寺の縁側の板を剥がして火の中に投げ入れる様に命じて切腹して果てて、その遺骸を残さなかったと言う。その時に信忠に従って討死した家臣の中に「斉藤新五」や「石黒彦三郎」等の石黒氏同族(藤原一門)の名前も見受けられる。(※「佐々成政史料集」)

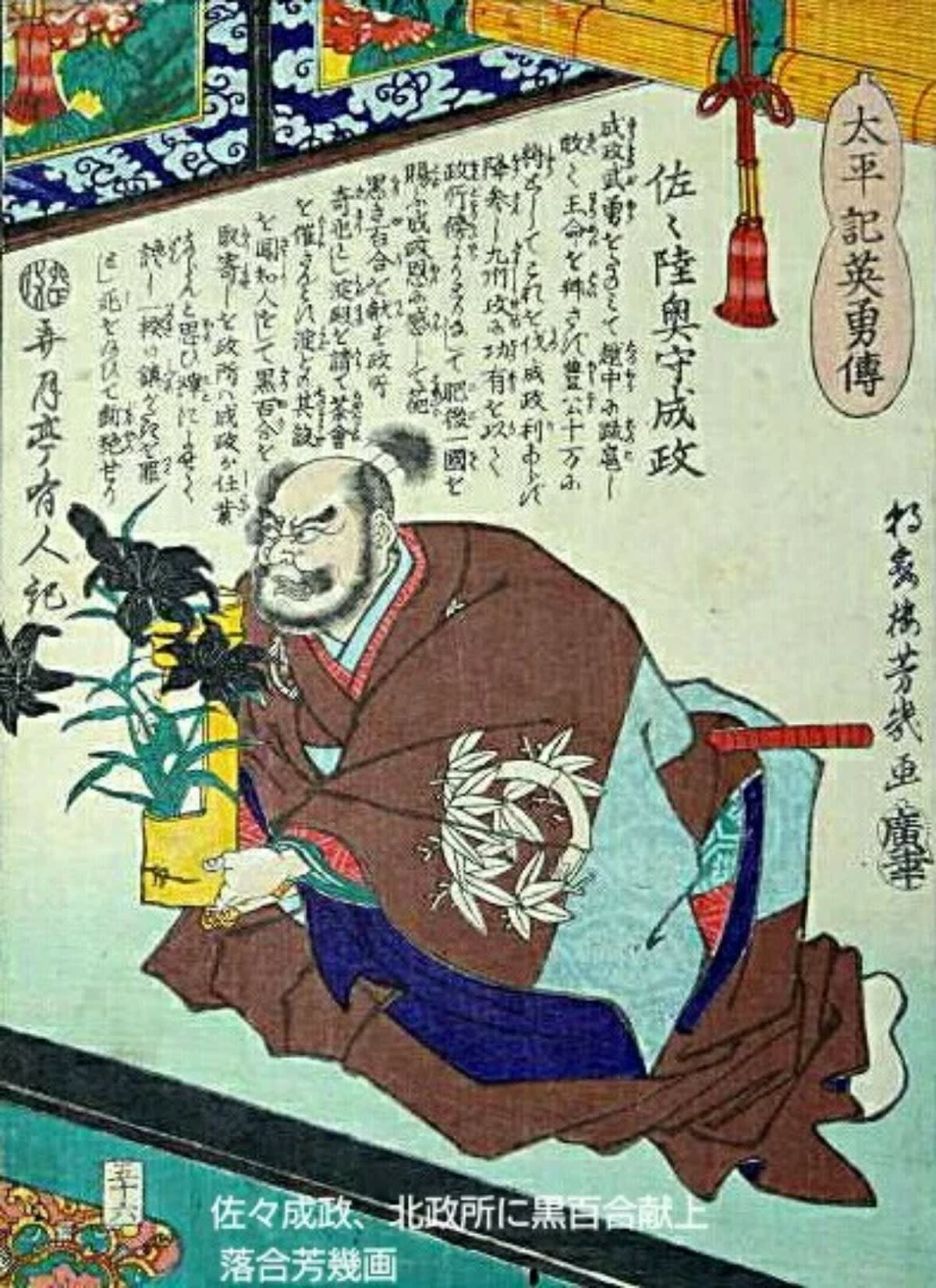

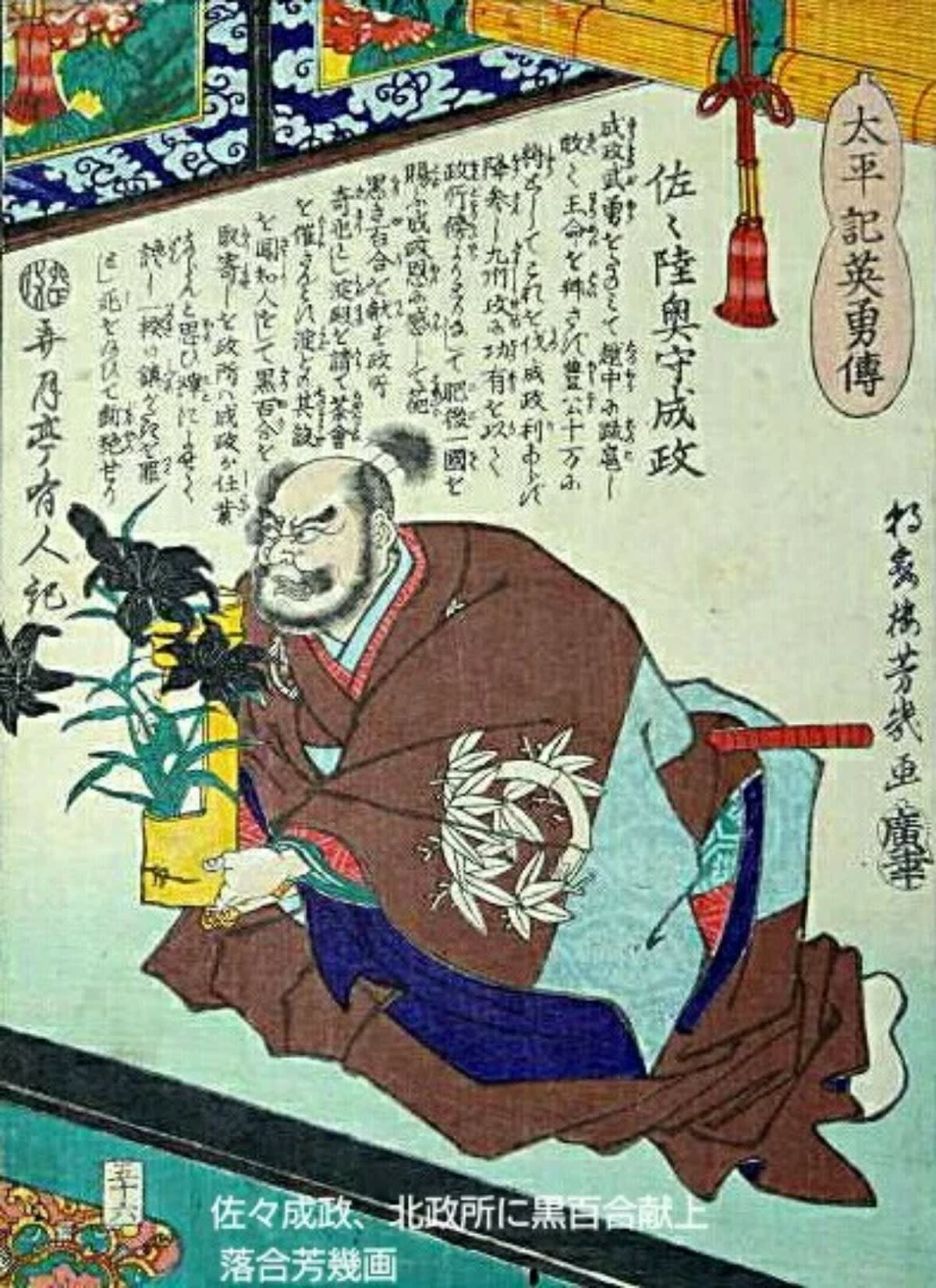

■守山城の神保氏張は能登畠山氏の子だったが、守山城の神保氏の養子となっていた。上杉謙信が七尾城を攻めて落城すると乗り込んだ上杉謙信は畠山氏の妻(神保氏張の母)を上杉謙信家臣の北条安藝守に与えた。この北条氏は上杉謙信の家臣で有りながら後には武田信玄に仕えたと言う人物で、神保氏張も織田信長の妹を妻としていたものの上杉謙信に敗れると上杉謙信の家臣になり、「上杉家家中名字尽」にも「石黒氏」や「寺崎氏」と共に掲載されている。さすがに怒った織田信長は妹を神保氏張と別れさせているが、この神保氏張は許されて佐々成政の配下となり、後には能登末森城で前田利家と戦っている。佐々成政が豊臣秀吉の命で九州の肥後に転封となった時には成政に付いて肥後に移ったが、成政が秀吉から切腹させられると、放浪して徳川家康の家臣となり、千葉に知行地を貰って、江戸に住み、徳川の旗本として待遇されたと云う。

越中の石黒氏は鎌倉時代の承久の乱の時に、後鳥羽上皇の味方として京都に攻め登り、乱が鎮圧された後に、一部は越中に戻ったが、一部は京都に残り、更にもう一団は越前迄戻ったが越前で定着して、後に織田信長と対立する越前朝倉氏の家臣になっている。近年、発見されたと言う「一乗記」の家臣名簿にも石黒氏が掲載されており、徳川の時代にも福井市内で村役として「石黒氏」の名前が見受けられる。(※「鳥見役越中石黒氏」、「一乗記」)

何度も織田信長を裏切った神保氏張は、信長の妹を妻として男子を設けている為か、再三に亘り許されて遂には徳川の旗本になっているのに比べて、越中の名門の石黒氏が敢えなく信長に暗殺されて一族がバラバラになっていったのは何故だったのか? 石黒氏の一族が織田信長と敵対した越前朝倉氏の家臣にも多く見られた為だろうか?

■越中へ進攻していた「上杉謙信」の死去に伴って、越中には「織田信長」の軍勢が配置された。高岡市の守山城城主「神保氏張」には「織田信長の妹」が嫁いだ。

■「木舟城」には石黒氏殺害の後に、織田信長陣営の「佐々成政」の家臣「佐々平左衛門」が配置された。

「佐々平左衛門」の娘婿の「前野加賀守」の子孫からは、「徳川光国」の家臣【助さん】(※「佐々木助三郎」)を輩出している。

■「木舟城」と「赤丸浅井城」の位置(※「加賀藩参勤交代道中絵図」)

■石黒氏の居城「越中木舟城図」(※「簑のしずく」)

■上杉謙信の占領から織田信長の占領の時代への推移

『上杉謙信の越中占領時代の家臣名簿』

●『上杉家家中名字尽 』に見られる上杉謙信占領時の越中・能登関係の家臣となった武将名と『寺島牛介に対する上杉謙信からの[五位庄安堵状](※金沢市寺島蔵人邸文書)』

■【上杉家家中名字尽】部分

*北条安芸守(北条高広)→(※神保氏張の義父→能登畠山氏の妻を謙信から与えられる)

*小島六郎左衛門尉 (小島職鎮)→(寺島一族)

*神保安芸守(神保氏張)(能登畠山氏から養子)→後に佐々成政に従う→徳川家康旗本

*遊佐左衛門尉(遊佐盛光)(越中守護代)

*石黒左近蔵人(石黒成綱)(木舟城城主)→後に織田信長により暗殺される。

*斎藤次郎右衛門尉(斎藤信利)

*寺崎民部左衛門尉(寺崎盛永)→後に織田信長に親子共に切腹を命ぜらる。

*小島甚介(小島国綱)(神保氏張の兄)→後に出家

*寺島牛介(寺島盛徳)→(※『上杉謙信五位庄安堵状』金沢市寺島蔵人邸文書)

*上条弥五郎(上条[畠山]政繁)

*直江大和守(直江景綱)

*長沢筑前守(長沢光国)

*平子若狭守(平子房長)

*井上肥後守

*長与一(長景連)→(能登の長谷部信連末裔)

*遊佐美作守(遊佐続光)(越中守護代)

*三宅備後守(三宅長盛)

*同 小三郎(三宅宗隆)

*温井備中守殿(温井景隆)

*平加賀守(平堯知)→(密かに上杉謙信に内通)

*西野隼人佑

*畠山大隅守

*同 将監

*下間侍従法橋坊(下間頼純)→(浄土真宗の坊官→武将)

*七里三河法橋坊(七里頼周)→(浄土真宗の坊官→武将)

*坪坂伯耆守

*藤丸新介(藤丸勝俊)

*瑞泉寺 井波町→(浄土真宗有力寺院。当初西本願寺派→東派)

⇒■富山県指定重要文化財「釈迦如来立像」は元赤丸村「川人山鞍馬寺」の本尊と伝わる。

*勝興寺 高岡市伏木→(浄土真宗有力寺院。西本願寺派)

⇒敷地の一画に「小島甚助」「寺島蔵人」の屋敷が在ったと言う。

■越中木舟城は代々石黒氏の居城であったが、上杉謙信に攻められ、次いで織田信長に攻められて、織田信長に臣従を約した木舟城の越中石黒氏は天正九年織田信長に呼び出しを受ける。

織田信長は家臣の惟住五郎左衛門(丹羽長秀)に命じて、佐和山城に呼び出し、石黒一族の殺害を命じ、それを知らない石黒一行は七月六日、木舟城を出発した。この下りを「信長公記」は短く以下の様に記す。

【七月六日、越中国木舟城主石黒左近、家老、石黒与左衛門・伊藤次右衛門・水巻釆女佐・一門三十騎ばかりにて上国。佐和山にて惟住五郎左衛門生害の儀申付けらるべきの処に、長浜迄参り、風をくり(いち早く様子を悟り)罷越さず。然る間長浜へ罷参じ、石黒左近町屋にこれあるを取籠め、屋の内にて歴々十七人生害候。惟住者も、二・三人討死候。 】と記す。

この時に木舟城にいた石黒氏左近の女(娘?)は神保氏張に与えられたと云う。加賀藩士冨田景周の著作「腱嚢余考 巻之八」には「而して信長公其の女を神保安藝守氏春に嫁せしめて、(此の時神保は越中守山の下古国府に移ると云ふ。)越中の守とす。」と記載されており、神保氏張が石黒氏殺害に何らかの役割を果たしていた事を窺わせる記述がある。

次いで、【七月十七日、越中の寺崎民部左衛門・子息喜六郎親子生害の儀仰付けられ候。】と有り、息子の喜六郎は未だ若干十七人歳で眉目・形尋常に美しく生立つ若衆であったが、最後の挨拶も哀れで、父親左衛門は「父親が先に行くのが当然」として腹をかっさばき、若党が介錯をした。その後、息子の喜六郎は父親の腹を切って流れる血を手に受けてそれを嘗めて「お供申す」と言って尋常に腹を切った。著者は「比類なき働き目も当てられぬ次第なり。」とその悲惨な状況を表現している。

次いで、天正十年三月十一日、越中守山城城主「神保氏張」が織田信長親子が信州に武田四郎を攻めたタイミングで反乱を起こし、柴田勝家、佐々成政、前田利家、不破彦三等から信長に「間もなく落城する旨」報告している。

天正十年六月一日、家臣の明智光秀は突如として反乱を起こし、織田信長を宿舎の本能寺に襲った。織田信長は火炎に紛れて自害し、その子の信忠はその急報を聞き、宿舎の妙覚寺を出たが既に信長討死と知り、信忠は 妙覚寺の縁側の板を剥がして火の中に投げ入れる様に命じて切腹して果てて、その遺骸を残さなかったと言う。その時に信忠に従って討死した家臣の中に「斉藤新五」や「石黒彦三郎」等の石黒氏同族(藤原一門)の名前も見受けられる。(※「佐々成政史料集」)

■守山城の神保氏張は能登畠山氏の子だったが、守山城の神保氏の養子となっていた。上杉謙信が七尾城を攻めて落城すると乗り込んだ上杉謙信は畠山氏の妻(神保氏張の母)を上杉謙信家臣の北条安藝守に与えた。この北条氏は上杉謙信の家臣で有りながら後には武田信玄に仕えたと言う人物で、神保氏張も織田信長の妹を妻としていたものの上杉謙信に敗れると上杉謙信の家臣になり、「上杉家家中名字尽」にも「石黒氏」や「寺崎氏」と共に掲載されている。さすがに怒った織田信長は妹を神保氏張と別れさせているが、この神保氏張は許されて佐々成政の配下となり、後には能登末森城で前田利家と戦っている。佐々成政が豊臣秀吉の命で九州の肥後に転封となった時には成政に付いて肥後に移ったが、成政が秀吉から切腹させられると、放浪して徳川家康の家臣となり、千葉に知行地を貰って、江戸に住み、徳川の旗本として待遇されたと云う。

越中の石黒氏は鎌倉時代の承久の乱の時に、後鳥羽上皇の味方として京都に攻め登り、乱が鎮圧された後に、一部は越中に戻ったが、一部は京都に残り、更にもう一団は越前迄戻ったが越前で定着して、後に織田信長と対立する越前朝倉氏の家臣になっている。近年、発見されたと言う「一乗記」の家臣名簿にも石黒氏が掲載されており、徳川の時代にも福井市内で村役として「石黒氏」の名前が見受けられる。(※「鳥見役越中石黒氏」、「一乗記」)

何度も織田信長を裏切った神保氏張は、信長の妹を妻として男子を設けている為か、再三に亘り許されて遂には徳川の旗本になっているのに比べて、越中の名門の石黒氏が敢えなく信長に暗殺されて一族がバラバラになっていったのは何故だったのか? 石黒氏の一族が織田信長と敵対した越前朝倉氏の家臣にも多く見られた為だろうか?