■古代氏族「利波臣 トナミノオミ」に由来する越中国「砺波郡」は、明治29年に 富山県西砺波郡と東砺波郡に分割された。

「延喜式内社赤丸浅井神社」の祭神は「皇室八神の一柱で大伴氏・佐伯氏の祖先神の高皇産霊神」を祭る。この神は天地創造の時の指令神で最高神とされる。

■神々の故郷、富山県高岡市福岡町赤丸村の「城ケ平古墳」から高貴な武将の指揮刀と見られる銀で飾られた「頭椎大刀カブツチノタチの束頭」や「勾玉」、多くの「鉄剣」、「人骨」が出土している。

又、この古墳の近くの鍛冶屋町島にはかつて、製鉄を行ったタタラ施設が在り、「宇多刀工」等の鍛冶師が刀剣や鋳物の製作を行ったと云う。

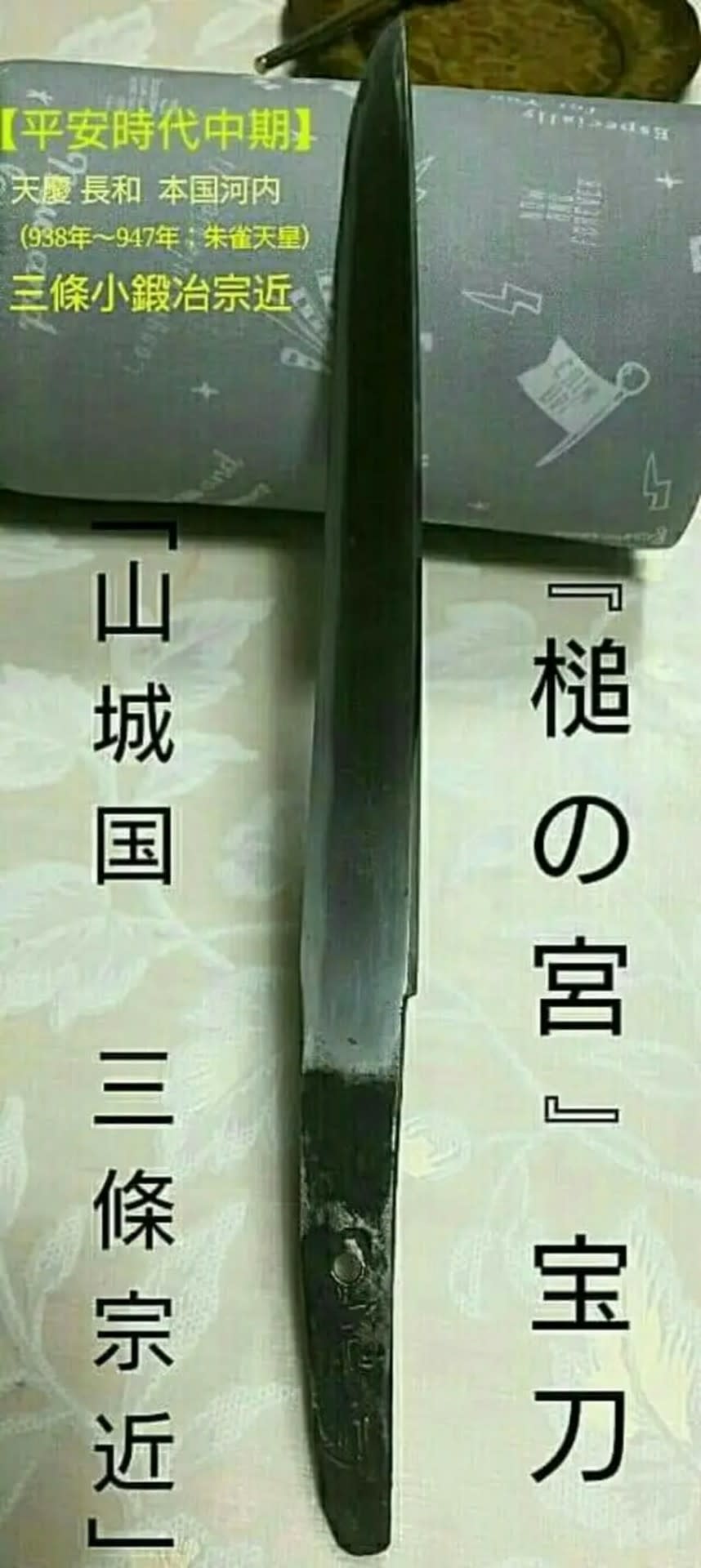

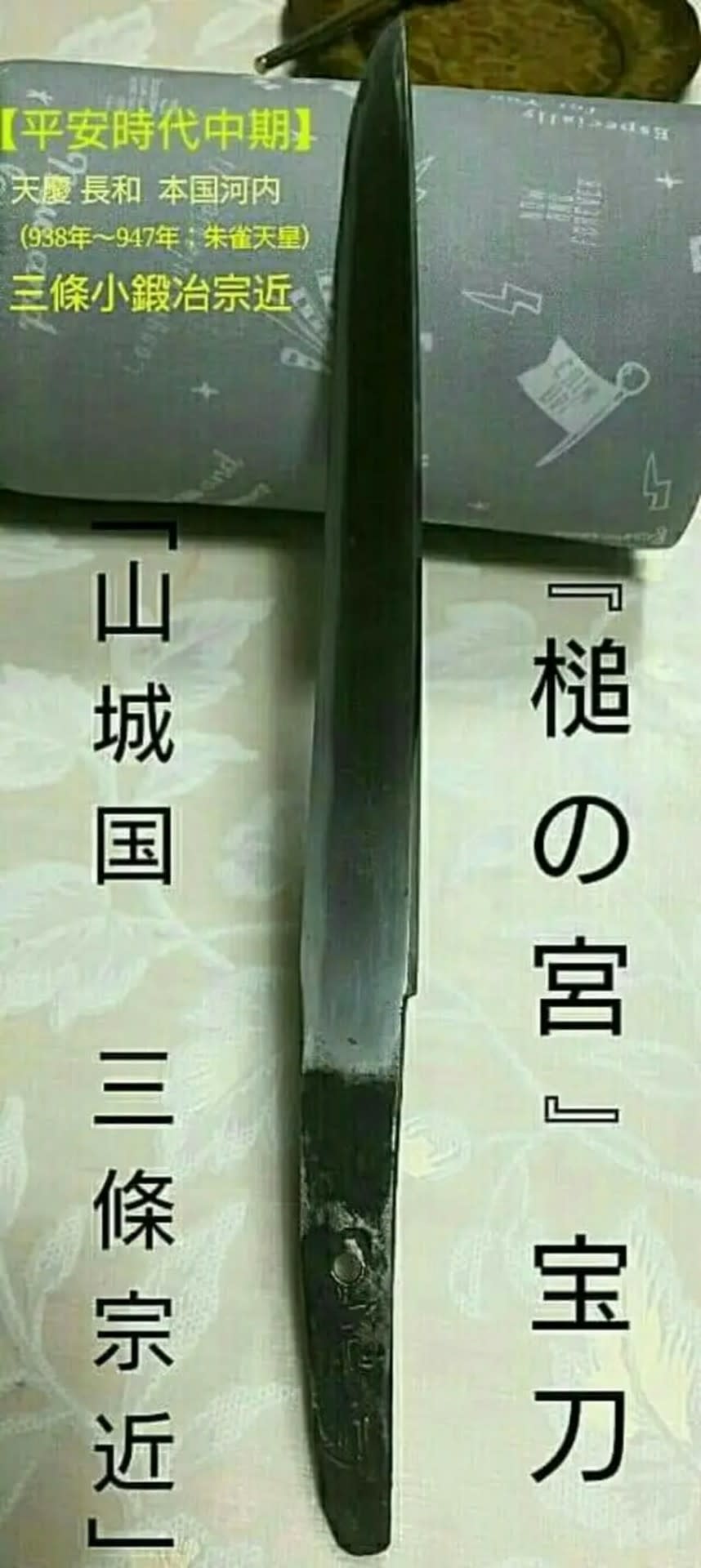

(※鍛冶師には鋳物等の製作を行う鋳物師や「小鍛冶」と呼ばれた刀鍛冶が居た。現在、高岡市関町に在る「槌の宮」はかつて、赤丸村に在って「宇多刀工」の氏神で、この神社には「能」にも成った古代刀鍛治の祖とされる「小鍛治宗近」の短刀を祭っている。又、赤丸浅井神社の記録では、「盛阿弥」と言う鋳物師が住んでいたとの記録も在る。)

🔻【勾玉】の生産地

■翡翠の産地「姫川渓谷」と赤丸村「城ケ平古墳」の位置 !

(※「古代史発掘」アサヒグラフ、「日本の古典 古事記」集英社 参照)

(1)【八尺瓊勾玉】(ヤサカニノマガタマ)

天の岩戸神話で「天照大神」が岩屋に閉じ籠られた時に岩戸の前で「布刀玉命 フトタマノミコト」が捧げていた榊に飾ったのが「勾玉」で在った。この勾玉を作ったのは「玉祖命 タマオヤノミコト」言い、後の「玉造連 タマツクリノムラジ」の祖先神となる。

この勾玉は「神璽」と言われ、「御璽 ギョジ」として宮中に安置されている。

⇒「八尺瓊勾玉」は自然生成、地球創造のシンボルで有り、天皇が公式の文書を発行する時には最後に「御名 ギョメイ」「御璽 ギョジ」が記載される。言わば、天皇の署名の「御名」と印鑑の「御璽」で有る。この「勾玉」は「御璽」と呼ばれる。必ず天皇の公式文書に押印されるのは自然(神)の認めた書類で有る事を示す。西洋で印鑑の文化が無いのは正に日本は全てが「神」の代理の天皇の政治が基本だからである。古くは公式の文書でも署名が有るだけで有り、後に武将は「花押」と言う個人のサインを併せて書いた。「印鑑を押す」と言う事は日本では「神に誓約」する事を意味している。「勾玉」はその自然のシンボルとされていた。中国の王朝では「国王印」は「玉」等の硬質の貴石が使用されたが、この「石」は「勾玉」と同じ貴石で有り、「印鑑」のルーツは「勾玉」で在った事がうかがい知られる。

(※「勾玉」の材料は富山県に流れ出る「姫川」の奥の「姫川渓谷」から良質な「翡翠 ヒスイ」を産出して各地に運ばれた。)

明治憲法発布の「御名」、「御璽」と武将の「花押」

(2)【八咫鏡】(ヤタノカガミ)

同じく岩戸神話で岩戸の前でで榊の中段飾ったのが「鏡」で、「石凝姥命 イシコリドメノミコト」 が 作ったという。「瓊瓊杵尊 ニニギノミコト」の乱暴に怒って岩屋に閉じ籠られた「天照大神」は鶏の鳴き声で少し岩戸を開けられたが、その時、「天手力男命 アメノタジカラオノミコト」 がその岩戸を開けて天照大神を岩屋からお出しした。「天照大神」は「瓊瓊杵尊」にこの鏡を与えられた時に、「この鏡を私の御魂として常に私の前に居るが如くに敬え」と諭された。この鏡は伊勢神宮の御神体となっている。従って、この「鏡」は自然界で生物を育む頂点に立つ「太陽」の象徴である。仏教に於いても頂点に立つのは「大日如来」で有り、太陽を象徴する佛である。

天皇が公式に移動する時には、皇室に保管される「勾玉」と「鏡」を侍従が持参して天皇に従うが、これを「神璽」と呼ぶ。

・赤丸浅井神社の巨大な「御神鏡」

(3)【草薙剣】(クサナギノツルギ)

高志の国の「八岐大蛇 ヤマタノオロチ」を「素戔嗚尊 スサノオノミコト」が退治された時、切り裂いた尾から出てきたと言われ、「天叢雲剣 アメノムラクモノツルギ」と呼ばれていたが、後に、「日本武尊 ヤマトタケル」が東征された時に、廻りに火をかけられて危うい所をこの剣で草を薙ぎ払って難を逃れられた事から「草薙剣」と名付けられて熱田神宮に祀られている。「剣」は権力、武力の象徴であり、「剣」自体に魔力、霊力が宿るとする古代信仰が象徴されている。

古代中国でも、皇帝の象徴は「鉞 マサカリ」=「鍠 コウ」と呼ばれた大きな斧で有り、皇帝が軍隊を招集する時の皇帝の権力を示すものとされていた。「鍠」は当初、これを叩いて軍隊の招集をしたらしいが、後にはそれが太鼓とか銅鑼に代わったらしい。これが日本では「剣」に代わったものだろう。

(※「高志国は後に越後、越中、越後となったが、富山県の西部に繁栄した「利波臣」は「古事記」の系図では、「孝霊天皇」の子の「彦刺肩別命」の子「高志利波臣」とされており、大和政権が高志国を治めた時に占領軍として入った氏族と見られる。この時に越前には同族の「角鹿臣 ツヌガノオミ」が栄えたと云う。尚、「剣」は両刃のもので、「刀」は片刃のものをを云う。古代の武器は銅剣であったが、後には銅よりも軽い鉄剣となった。しかし、高志国ではこの鉄剣に微量の元素を加えた「鋼鉄剣」ができていたと見られる。その為、素戔嗚尊 が持っていた 「十拳剣 」が 八岐大蛇の尾から出てきた「天叢雲剣」に当たって欠けたと云う。高志国には大和政権が入る前に「鋼鉄剣」 の製造技術が在ったと見られる。)

🔻【古事記】

【高志之八俣遠呂智】

「高志之国」とは越前・加賀(能登含む)・越中(高志之中国)・越後を云い、この四國の範囲は「高志之国」と呼ばれた。「和名類聚抄」には「越中」を「コシノミチノナカ」と呼び、「高志之国」の中心に在ったとしている。(※実際は敦賀から山形県の一部迄を含み、近代の範囲とは異なる様だ。)東大寺大仏造営に米五千石を寄進した「利波臣志留志」は其の祖先の「日子刺方別命」の子の「高志之利波臣」を先祖としていると云う。これが富山県の「砺波郡」の語源になった。

一般的に「八俣遠呂智」は「出雲国」に住んだと伝わるが、「古事記」ではこの大蛇は「高志国」に住むと記され、越中の「小矢部川」ヘは「八本の支流」が流れ込み、富山県高岡市福岡町赤丸村の「延喜式内社赤丸浅井神社」には「八本の河の鎮守」の【八河江戸比売神】が祭られ、赤丸浅井神社前の小矢部川に在ったという「阿光ヶ淵」や高岡市柴野「信光寺」や「二上山」には龍神伝説が在り、「赤丸浅井城」の城主の「中山国松」は「龍神に殺された」と云う。

(※「宗洞宗柴野信光の梅の木伝説」、「二上山大蛇伝説」)

押す👇(リンク)

https://blog.goo.ne.jp/magohati35/e/909422cef8c7d142e159b5006a3fc320

「延喜式内社赤丸浅井神社」の祭神は「皇室八神の一柱で大伴氏・佐伯氏の祖先神の高皇産霊神」を祭る。この神は天地創造の時の指令神で最高神とされる。

■神々の故郷、富山県高岡市福岡町赤丸村の「城ケ平古墳」から高貴な武将の指揮刀と見られる銀で飾られた「頭椎大刀カブツチノタチの束頭」や「勾玉」、多くの「鉄剣」、「人骨」が出土している。

又、この古墳の近くの鍛冶屋町島にはかつて、製鉄を行ったタタラ施設が在り、「宇多刀工」等の鍛冶師が刀剣や鋳物の製作を行ったと云う。

(※鍛冶師には鋳物等の製作を行う鋳物師や「小鍛冶」と呼ばれた刀鍛冶が居た。現在、高岡市関町に在る「槌の宮」はかつて、赤丸村に在って「宇多刀工」の氏神で、この神社には「能」にも成った古代刀鍛治の祖とされる「小鍛治宗近」の短刀を祭っている。又、赤丸浅井神社の記録では、「盛阿弥」と言う鋳物師が住んでいたとの記録も在る。)

🔻【勾玉】の生産地

■翡翠の産地「姫川渓谷」と赤丸村「城ケ平古墳」の位置 !

(※「古代史発掘」アサヒグラフ、「日本の古典 古事記」集英社 参照)

(1)【八尺瓊勾玉】(ヤサカニノマガタマ)

天の岩戸神話で「天照大神」が岩屋に閉じ籠られた時に岩戸の前で「布刀玉命 フトタマノミコト」が捧げていた榊に飾ったのが「勾玉」で在った。この勾玉を作ったのは「玉祖命 タマオヤノミコト」言い、後の「玉造連 タマツクリノムラジ」の祖先神となる。

この勾玉は「神璽」と言われ、「御璽 ギョジ」として宮中に安置されている。

⇒「八尺瓊勾玉」は自然生成、地球創造のシンボルで有り、天皇が公式の文書を発行する時には最後に「御名 ギョメイ」「御璽 ギョジ」が記載される。言わば、天皇の署名の「御名」と印鑑の「御璽」で有る。この「勾玉」は「御璽」と呼ばれる。必ず天皇の公式文書に押印されるのは自然(神)の認めた書類で有る事を示す。西洋で印鑑の文化が無いのは正に日本は全てが「神」の代理の天皇の政治が基本だからである。古くは公式の文書でも署名が有るだけで有り、後に武将は「花押」と言う個人のサインを併せて書いた。「印鑑を押す」と言う事は日本では「神に誓約」する事を意味している。「勾玉」はその自然のシンボルとされていた。中国の王朝では「国王印」は「玉」等の硬質の貴石が使用されたが、この「石」は「勾玉」と同じ貴石で有り、「印鑑」のルーツは「勾玉」で在った事がうかがい知られる。

(※「勾玉」の材料は富山県に流れ出る「姫川」の奥の「姫川渓谷」から良質な「翡翠 ヒスイ」を産出して各地に運ばれた。)

明治憲法発布の「御名」、「御璽」と武将の「花押」

(2)【八咫鏡】(ヤタノカガミ)

同じく岩戸神話で岩戸の前でで榊の中段飾ったのが「鏡」で、「石凝姥命 イシコリドメノミコト」 が 作ったという。「瓊瓊杵尊 ニニギノミコト」の乱暴に怒って岩屋に閉じ籠られた「天照大神」は鶏の鳴き声で少し岩戸を開けられたが、その時、「天手力男命 アメノタジカラオノミコト」 がその岩戸を開けて天照大神を岩屋からお出しした。「天照大神」は「瓊瓊杵尊」にこの鏡を与えられた時に、「この鏡を私の御魂として常に私の前に居るが如くに敬え」と諭された。この鏡は伊勢神宮の御神体となっている。従って、この「鏡」は自然界で生物を育む頂点に立つ「太陽」の象徴である。仏教に於いても頂点に立つのは「大日如来」で有り、太陽を象徴する佛である。

天皇が公式に移動する時には、皇室に保管される「勾玉」と「鏡」を侍従が持参して天皇に従うが、これを「神璽」と呼ぶ。

・赤丸浅井神社の巨大な「御神鏡」

(3)【草薙剣】(クサナギノツルギ)

高志の国の「八岐大蛇 ヤマタノオロチ」を「素戔嗚尊 スサノオノミコト」が退治された時、切り裂いた尾から出てきたと言われ、「天叢雲剣 アメノムラクモノツルギ」と呼ばれていたが、後に、「日本武尊 ヤマトタケル」が東征された時に、廻りに火をかけられて危うい所をこの剣で草を薙ぎ払って難を逃れられた事から「草薙剣」と名付けられて熱田神宮に祀られている。「剣」は権力、武力の象徴であり、「剣」自体に魔力、霊力が宿るとする古代信仰が象徴されている。

古代中国でも、皇帝の象徴は「鉞 マサカリ」=「鍠 コウ」と呼ばれた大きな斧で有り、皇帝が軍隊を招集する時の皇帝の権力を示すものとされていた。「鍠」は当初、これを叩いて軍隊の招集をしたらしいが、後にはそれが太鼓とか銅鑼に代わったらしい。これが日本では「剣」に代わったものだろう。

(※「高志国は後に越後、越中、越後となったが、富山県の西部に繁栄した「利波臣」は「古事記」の系図では、「孝霊天皇」の子の「彦刺肩別命」の子「高志利波臣」とされており、大和政権が高志国を治めた時に占領軍として入った氏族と見られる。この時に越前には同族の「角鹿臣 ツヌガノオミ」が栄えたと云う。尚、「剣」は両刃のもので、「刀」は片刃のものをを云う。古代の武器は銅剣であったが、後には銅よりも軽い鉄剣となった。しかし、高志国ではこの鉄剣に微量の元素を加えた「鋼鉄剣」ができていたと見られる。その為、素戔嗚尊 が持っていた 「十拳剣 」が 八岐大蛇の尾から出てきた「天叢雲剣」に当たって欠けたと云う。高志国には大和政権が入る前に「鋼鉄剣」 の製造技術が在ったと見られる。)

🔻【古事記】

【高志之八俣遠呂智】

「高志之国」とは越前・加賀(能登含む)・越中(高志之中国)・越後を云い、この四國の範囲は「高志之国」と呼ばれた。「和名類聚抄」には「越中」を「コシノミチノナカ」と呼び、「高志之国」の中心に在ったとしている。(※実際は敦賀から山形県の一部迄を含み、近代の範囲とは異なる様だ。)東大寺大仏造営に米五千石を寄進した「利波臣志留志」は其の祖先の「日子刺方別命」の子の「高志之利波臣」を先祖としていると云う。これが富山県の「砺波郡」の語源になった。

一般的に「八俣遠呂智」は「出雲国」に住んだと伝わるが、「古事記」ではこの大蛇は「高志国」に住むと記され、越中の「小矢部川」ヘは「八本の支流」が流れ込み、富山県高岡市福岡町赤丸村の「延喜式内社赤丸浅井神社」には「八本の河の鎮守」の【八河江戸比売神】が祭られ、赤丸浅井神社前の小矢部川に在ったという「阿光ヶ淵」や高岡市柴野「信光寺」や「二上山」には龍神伝説が在り、「赤丸浅井城」の城主の「中山国松」は「龍神に殺された」と云う。

(※「宗洞宗柴野信光の梅の木伝説」、「二上山大蛇伝説」)

押す👇(リンク)

https://blog.goo.ne.jp/magohati35/e/909422cef8c7d142e159b5006a3fc320