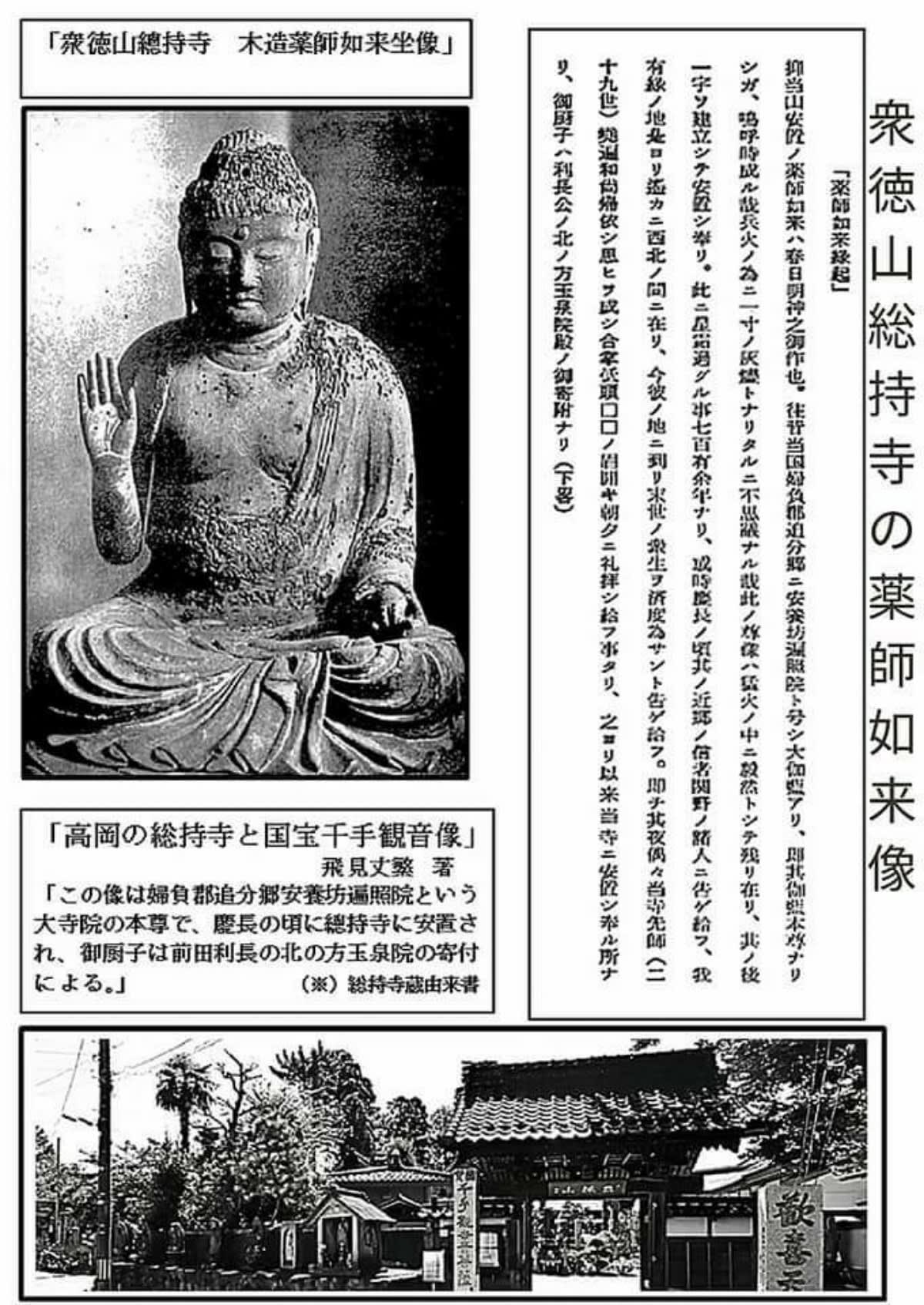

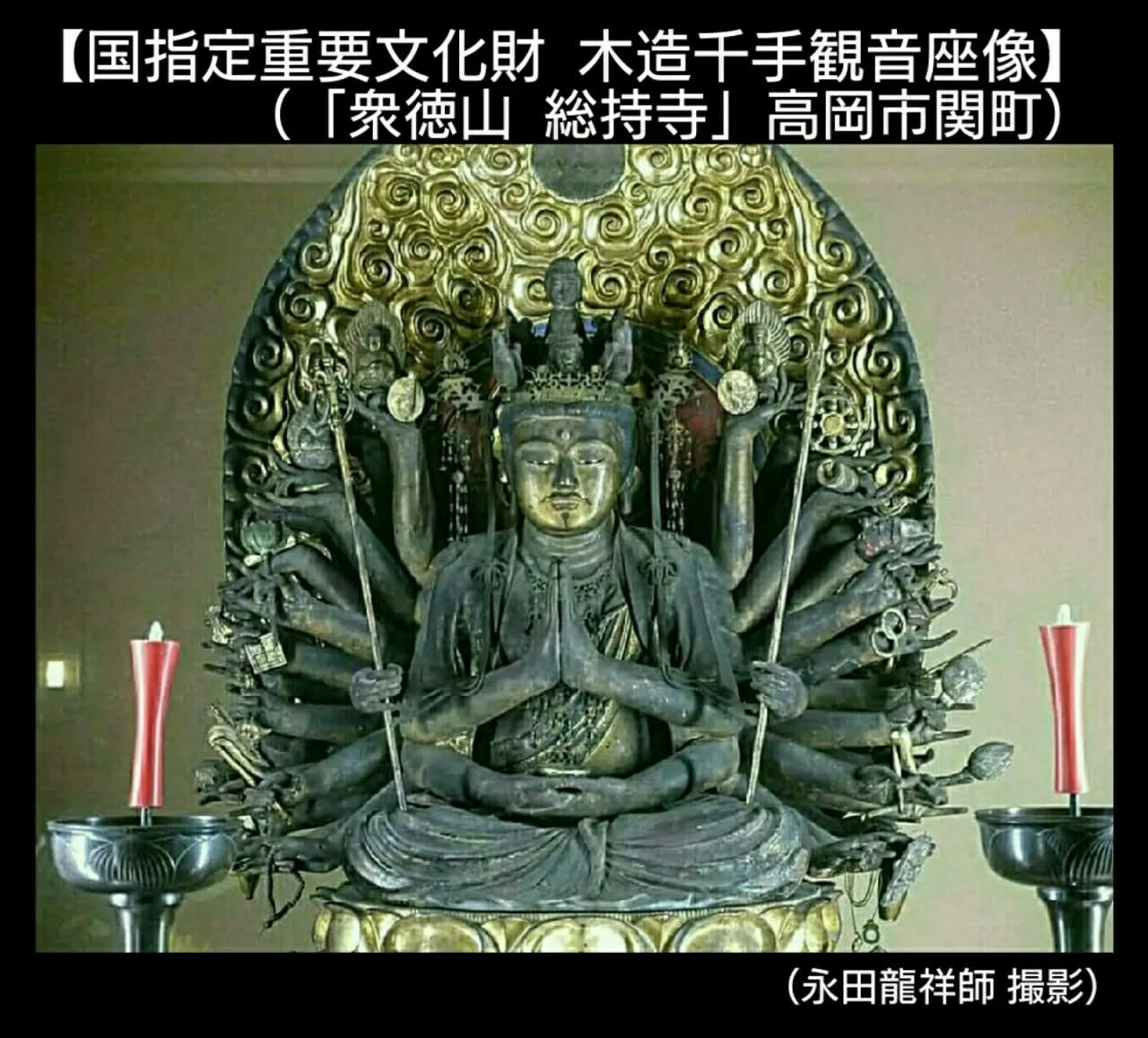

■高岡市瑞龍寺の隣接地の「衆徳山総持寺」には、「国指定重要文化財木造千手観音座像」の他にもう一体、重要な仏像がある。それは「薬師如来像」で年代も来歴もはっきりしない古い仏像で、元々この仏は安養坊?と呼ばれたらしい古寺に在ったと由緒に記載され、その収納される「厨子」は加賀藩の寄贈に拠ると云う。いつこの仏が総持寺に伝わったかも不明だが、総持寺にも薬師寺と同じ薬師信仰が有り、この「薬師如来像」は、総持寺に伝わる由緒では「春日明神の作」とする等、荒唐無稽な部分も有る。「鹿嶋神宮」、「春日大社」は江戸時代に全国の神社を「唯一神道」に基づいて教化しようとした「卜部氏」が奉祭した「京都吉田神道」の流れで在り、高岡市では「高岡関野神社」の「関氏」や「石堤浅井神社」の「清水氏」等が主導していた。吉田神道は、両部神道の「真言宗」、「天台宗」や修験道の「三井寺系」の「聖護院派山伏」に対抗して空海等が開いた古くからの仏教から神社を分離しようと画策して、「聖護院派赤丸浅井神社」の別当「川人山鞍馬寺」と厳しく対立して、「赤丸浅井神社」の末社で在る「石堤浅井神社」を簒奪して「吉田神道清水氏」のものにしようとして、強行に乗っ取りを謀った。その為に、天皇の皇居にもなっていた「聖護院」の系列の加賀藩内の寺院は連携して加賀藩、聖護院本山に訴えて、遂に吉田神道一派の乗っ取りを阻止する事に成功した。しかし、「石堤浅井神社」の神官清水氏達はその後も「延喜式内社赤丸浅井神社」は清水氏の持ち宮と主張して、石堤村の村役人を巻き込み、「高岡市の総持寺は元々石堤村の長光寺の敷地に在った」として「吉田神道」の流れで在ると主張して、「偽文書」迄作成して郷土史家の「飛見丈繁氏」に提供して、「高岡市史」の編集者にも提供した。その結果、「高岡市史」は吉田神道史観に基づいて「総持寺は元々石堤村に在った」として、その思想は現在の「高岡市教育委員会」の思想として「吉田神道高岡関野神社」の主張を唱え続けている。

■【熊野三山信仰】

「総持寺」と同じ様に「元々赤丸村に在った」【越中宮極楽寺】の本堂には、「越中吉岡庄」の領主の「後醍醐天皇の皇子宗良親王」が信仰されたと云う「熊野社」の厨子が奉られ、高岡市熊野町の「先宮熊野社」も「宗良親王」の創建と云う由緒を伝えている。

「両部神道」の「本地垂迹説」に拠れば、歴代天皇が信仰した鴨氏ゆかりの地「熊野の信仰」では、「熊野三山」の「熊野大社」の「本地仏」は「薬師如来像」で在り、その他の本地仏は「阿弥陀如来」、「千手観音」とされており、元々赤丸村「川人山鞍馬寺」の本尊で在った富山県指定文化財阿弥陀如来立像」は現在、浄土真宗井波別院の宝物になっており、もう一体の本尊で在った「毘沙門天像」は「赤丸浅井神社」に保管されている。(※「白山比咩神社史 古代・中世編」参照)

(熊野三山垂迹神)

熊野本宮大社 阿弥陀如来 熊野家津御子大神(スサノヲ命)

熊野那智大社 千手観音 熊野牟須美大神(イザナミ命)

熊野速玉大社 薬師如来 速玉之男大神(イザナギ命)

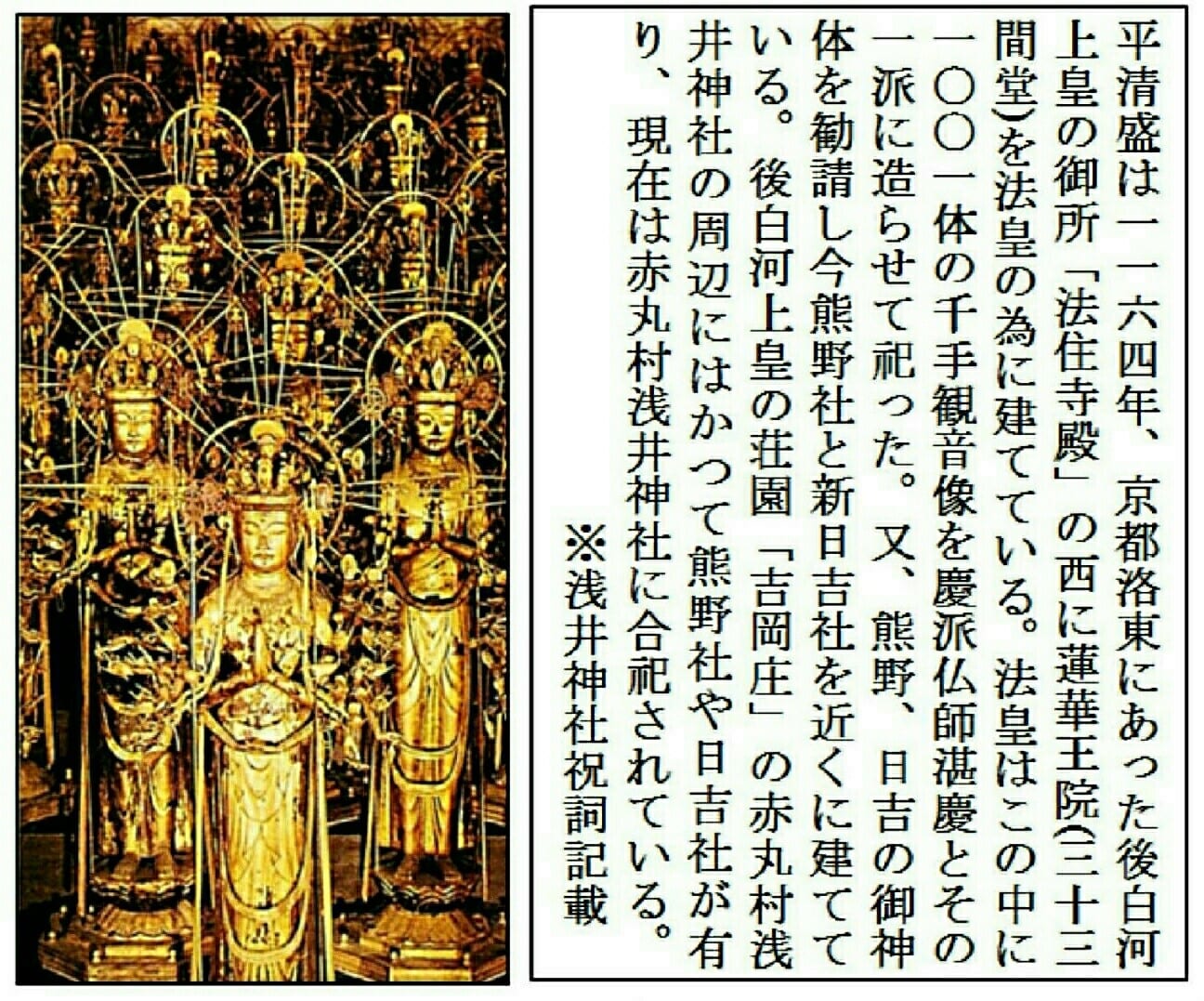

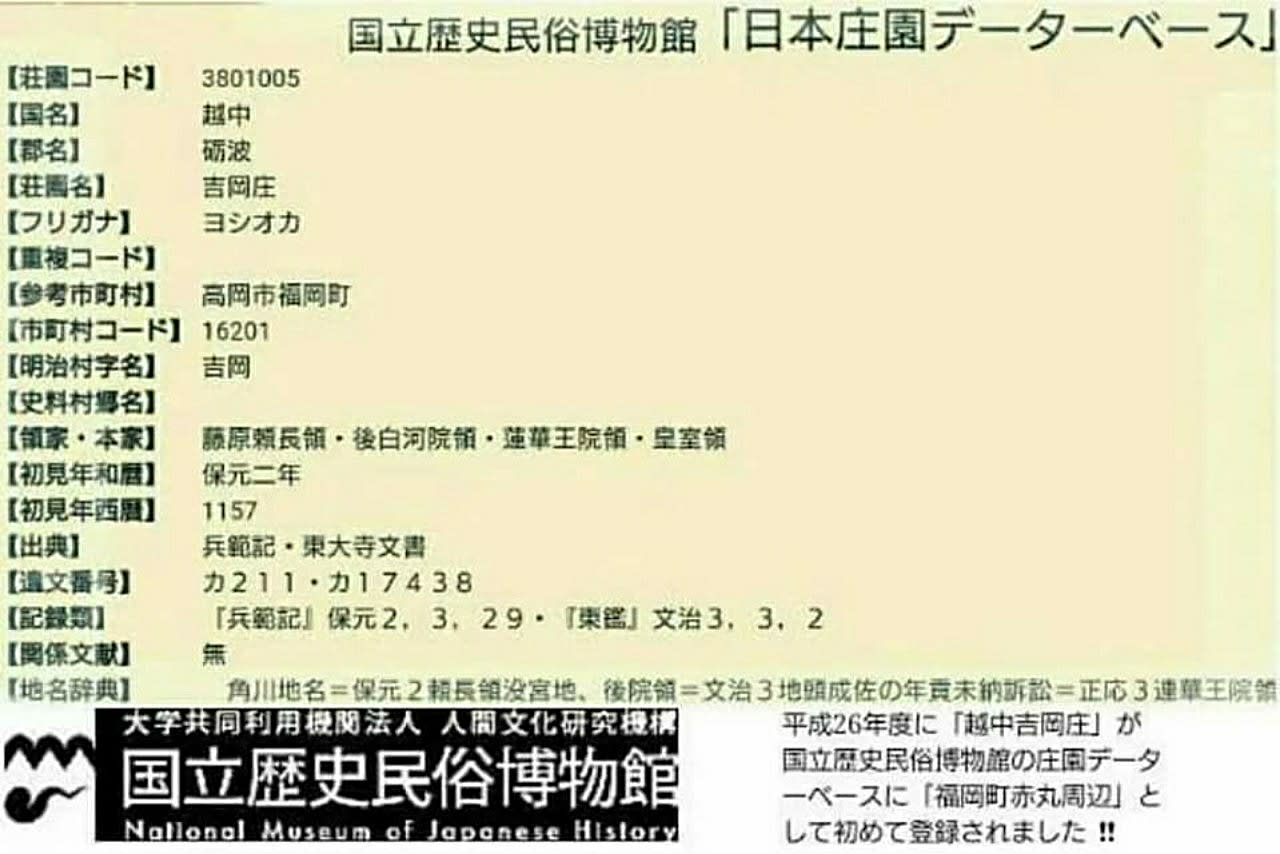

■【後白河上皇の庄園 越中吉岡庄に伝えられた信仰➡【千手観音座像】

【「新熊野神社」は後白河法皇の仙洞御所、法住寺殿内に造られた神社で、「後白河法皇邸」の神棚が新熊野神社、仏壇が三十三間堂と理解すれば解り易い。それゆえ、三十三間堂の御本尊は千手観音、新熊野神社の主祭神はイザナミ命となっている。 千手観音は六観音(聖観音・十一面観音・如意輪観音・馬頭観音・准胝観音・千手観音)の一つで、正式名称を「十一面千手千眼観音」という。千手千眼とは千本の手の掌(てのひら)にそれぞれ一眼を持ち、1000の手と1000の眼で、全ての衆生を漏らさず救済しようとする観音菩薩の持つ一面「慈悲の力の広大さ」を千手観音で現している。

京都の蓮華王院三十三間堂には本尊の千手観音坐像を中心に、左右に500体ずつ、合計1000体の千手観音立像が安置されている。本尊の千手観音の一つ一つの手の上に千手観音が立っており、それが左右1000体の千手観音立像。そして、左右1000体の千手観音の手の上に、また千手観音が立っている。

仏の救いの手が1000×1000×1000……と無限に広がっていることを、この配置で示している。これが法皇の求められた信仰の世界で、法皇は現世をイザナミ命の持つ「慈母の愛」に、来世を千手観音の持つ「無限の慈悲」に託されたのであろう。 観音菩薩は般若心経の冒頭にも登場する菩薩で、仏の智恵・仏の慈悲を象徴する菩薩である。地蔵菩薩と対をなし、その容姿から地蔵菩薩を男性、観音菩薩を女性と見ることが多い。熊野がイザナミ命=千手観音、天照大神=十一面観音としているのも、そうした理由からであろう。那智に隣接する青岸渡寺は西国三十三所の一番札所で、元々那智と青岸渡寺は一体だった。つまり、熊野の浄土信仰の中心地が本宮、観音信仰の中心地が那智だった。】

(※新熊野神社hp)

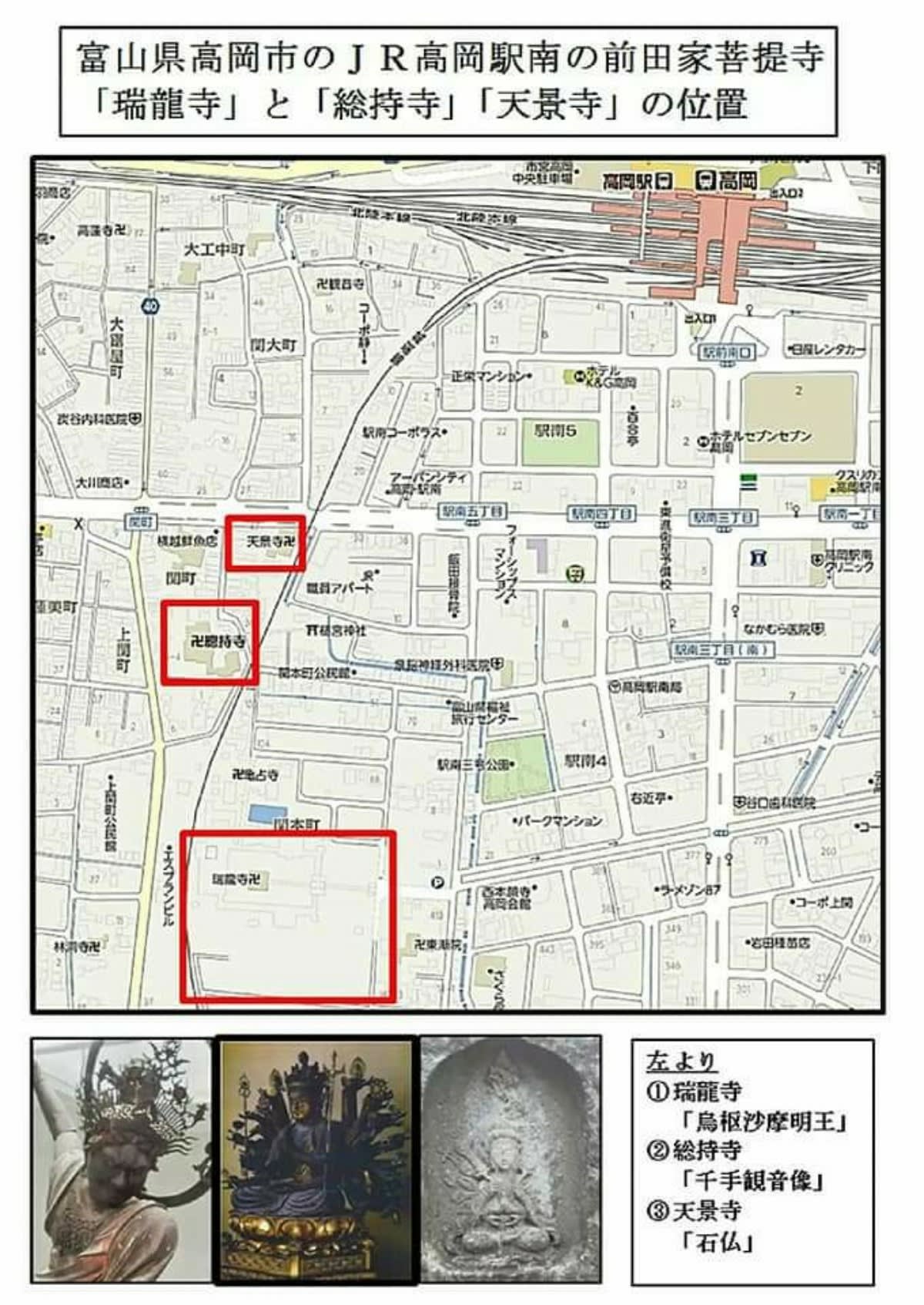

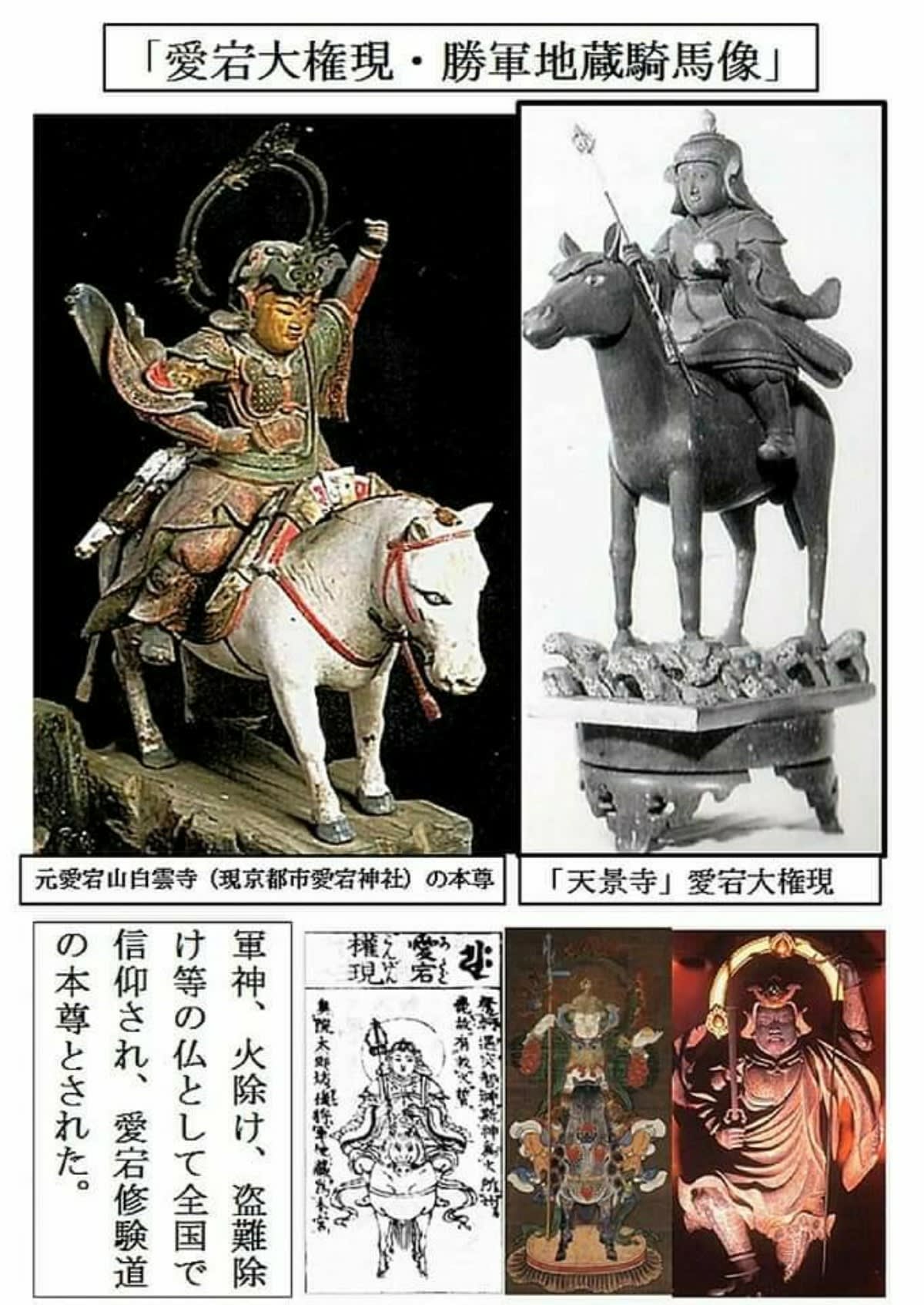

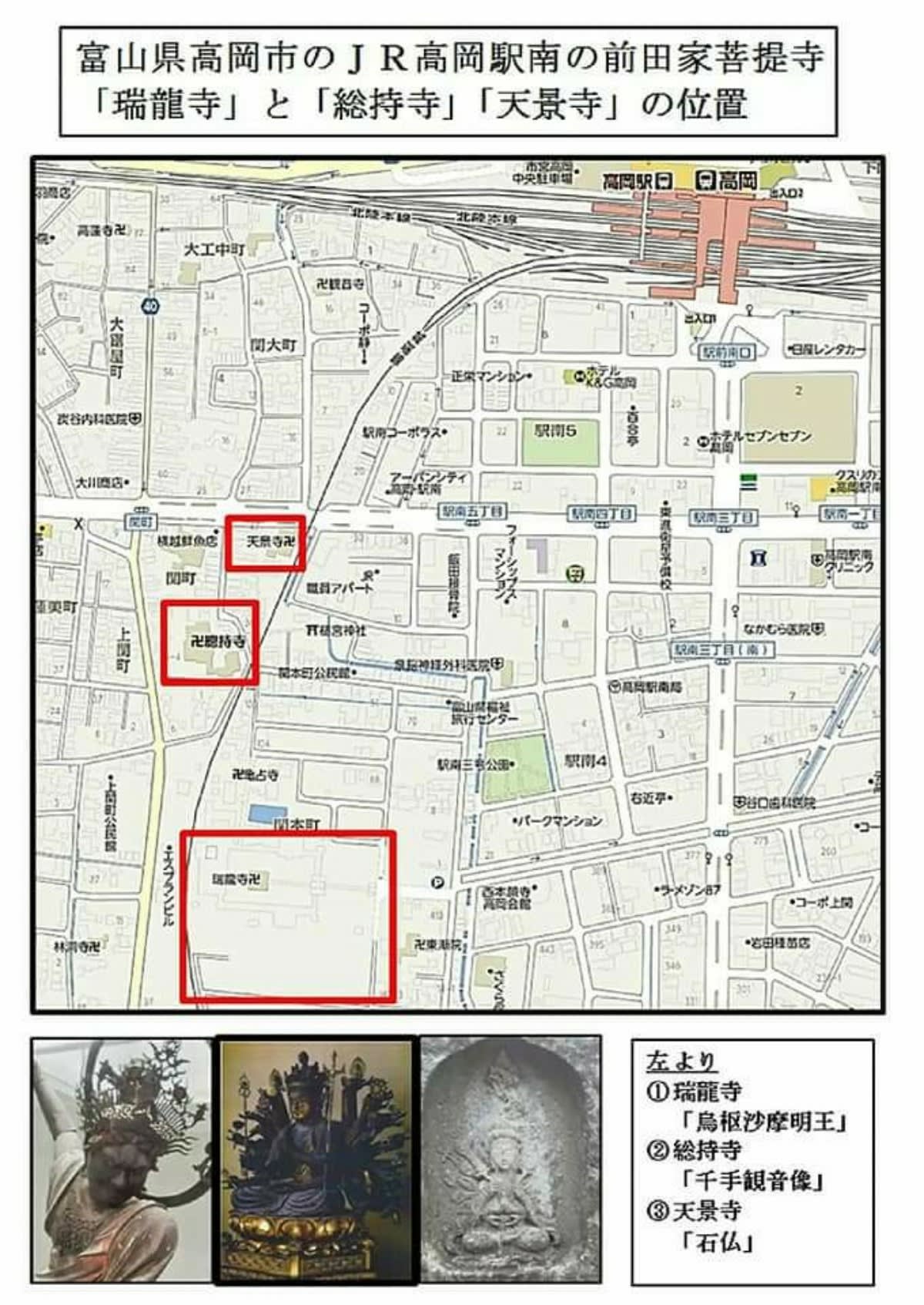

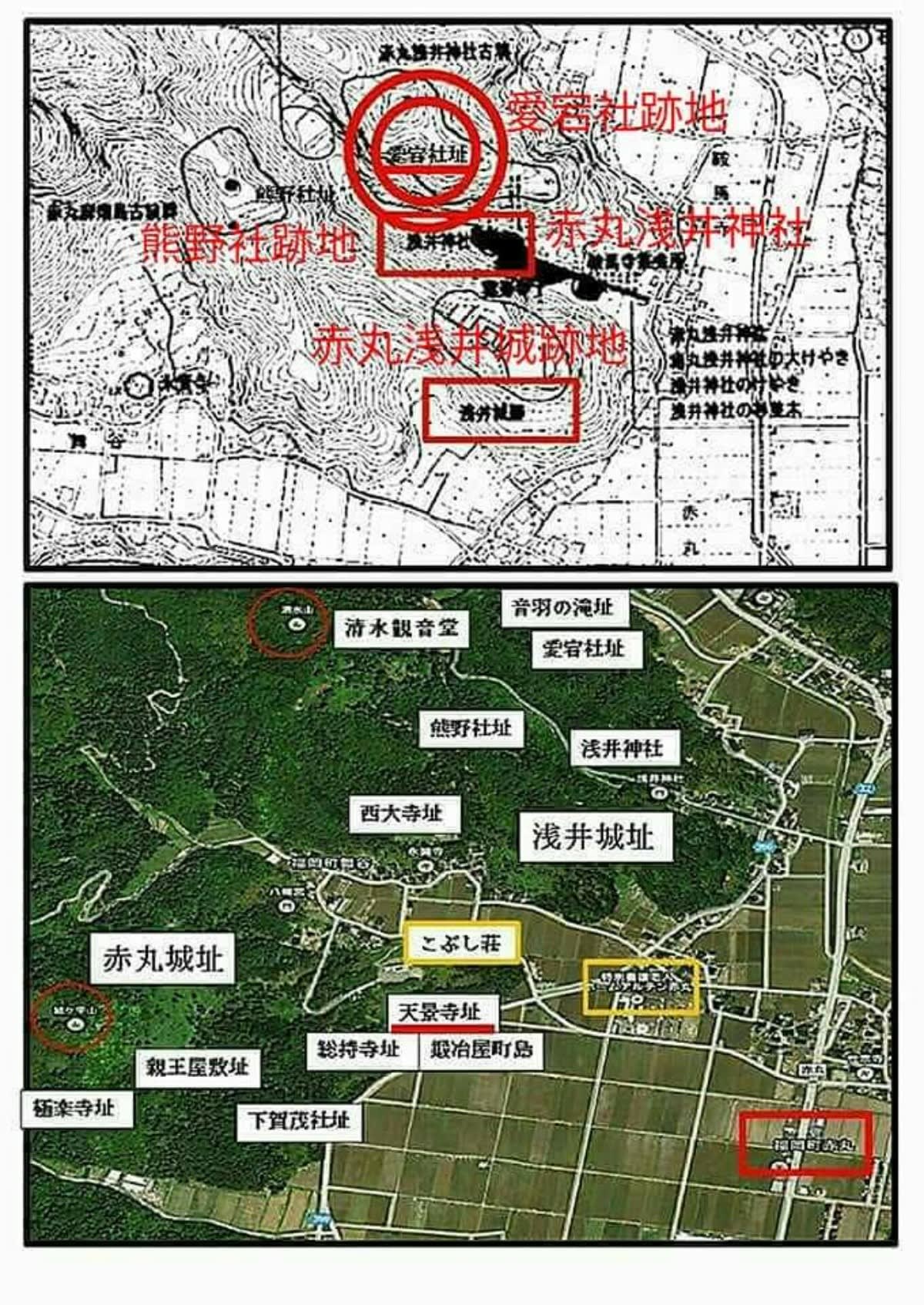

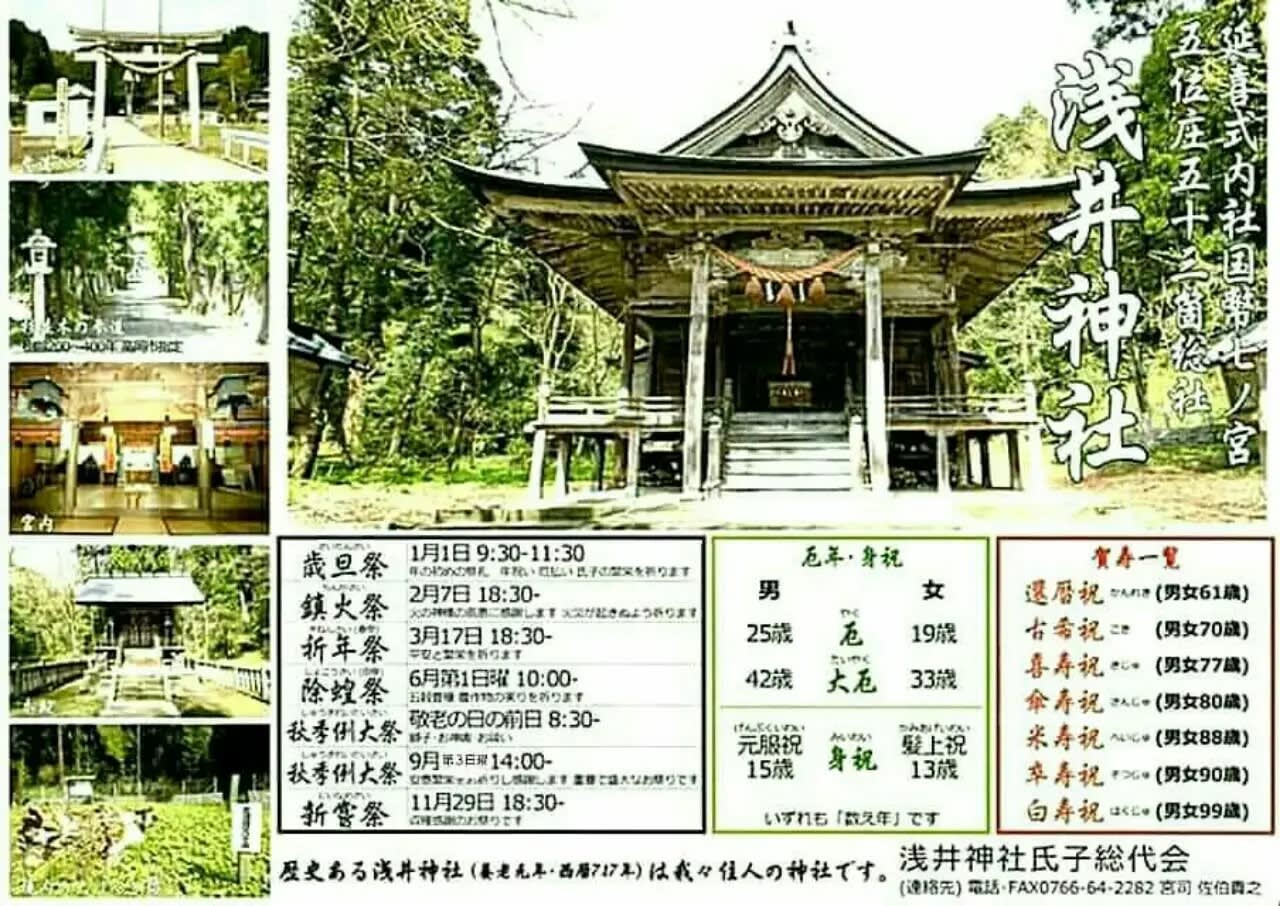

■「延喜式内社赤丸浅井神社」の背後には、かつて、「総持寺の持宮」とされる「熊野社」が在ったが、明治の廃仏毀釈の時に廃寺となり、その祭神は「赤丸浅井神社」に合祀された。しかし、この時に「熊野社」の仏像「薬師如来像」は何処かへ移されたか赤丸浅井神社には残されていない。しかし、赤丸浅井神社の背後に在り、京都清水寺の本尊の「将軍地蔵」を奉っていた「愛宕社」も廃仏毀釈で廃寺となり、その後、この本尊の「将軍地蔵」は高岡市関町の「天景寺」へ伝えられた様だ。又、「総持寺」と向かい合う関町の「槌宮」は、赤丸村加治屋町島に栄えた「越中宇多刀工」の氏神で在り、この神社も赤丸村から動いたと云う。(※「富山県神社誌」)

「天景寺」も「総持寺」、「槌宮」も元々赤丸村に在ったが、赤丸村の豪族末裔の池田氏の所領に移ったと見られる事から、「総持寺」の「熊野社」の本尊「薬師如来像」は、現在「総持寺」に大切に奉られている【薬師如来像】と見て誤りは無いと見られる。

古くからの【真言宗寺院】で在る【総持寺】に「春日明神作の婦負郡婦中町の仏像」が奉られている理由は無く、この由緒は、「吉田神道高岡関野神社」の教化を受けた歴史家「飛見丈繁氏」の作文と見ると、この「薬師如来像」の正しい由緒が分かって来る。