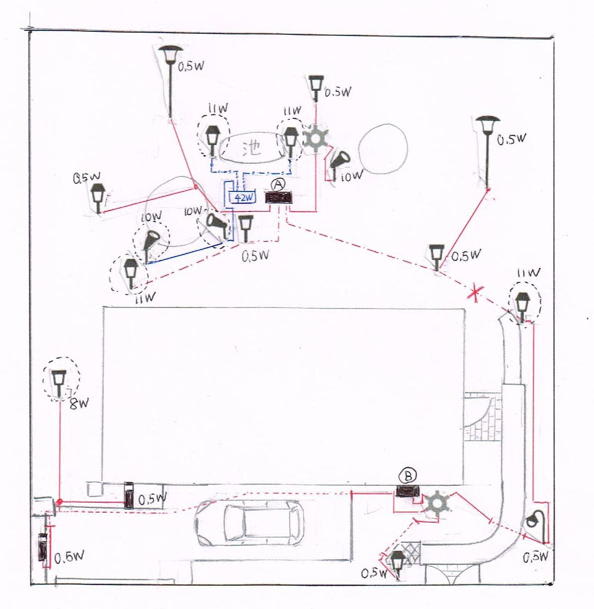

井戸水でスプリンクラーを可動するのだが、残念ながら2013年に取り替えたポンプでも

水圧が足りず上手く作動しない…

この間、手撒きその後水道水をスプリンクラーに繋いで短時間散水して来た。

ネット上でお手頃な増圧ポンプを発見したので購入。既存のポンプと水栓の間に設置を計画。

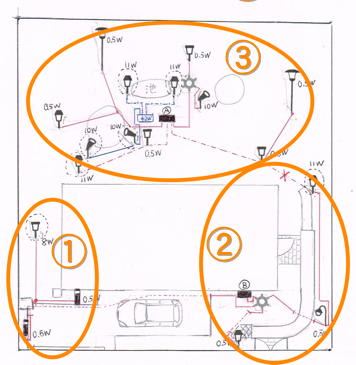

井戸水の立水栓の下を掘り起こすとこのようになっていた。もともと1系統だったものを後から2系統にするため

工事されている。これを維持しつつその手前に今回の増圧ポンプを追加する。(10月20~22日)

更に今後のことも考えてもうひとつ蛇口を追加した。配管は垂直を保ちたかったが立水栓と太い根の位置関係で断念。

ポンプは流量計等通電部があり防雨仕様ではないので、雨よけを取付けるために残った塩ビ管でフレームを製作。波板を張る。

電源コードは延長しコルゲート管に通して地中配線。

この増圧ポンプのおかげで水道の圧力までには至らないものの水道水で可動するのと同程度にスプリンクラーは

ポップアップして広範囲をカバー出来るようになった。

そこで夜明け前3時間をタイマー設定し、散水を続けた。

スプリンクラーに関してはまだ改良の余地があるが冬の間はこのまま過ごし、暖かくなったらまた手を加えることにする。

人気ブログランキングへ

ただ今、無料体験レッスン実施中

ドラム教室 MAD DRUMS LAB

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/193a2d3b.eaaa2f79.193a2d3c.0d3a567a/?me_id=1240172&item_id=10007928&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fthe-four-seasons%2Fcabinet%2Fcat%2Fsansui%2Fimgrc0075825995.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fthe-four-seasons%2Fcabinet%2Fcat%2Fsansui%2Fimgrc0075825995.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

これまた一輪車でその日の内に全部を別の場所に移動。でないと車が出れない…

これまた一輪車でその日の内に全部を別の場所に移動。でないと車が出れない…

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/14adb4a0.0e74f45d.14adb4a1.e1423326/?me_id=1314013&item_id=10000020&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjapan-ecol%2Fcabinet%2Fshimge%2Fzps20-12-180%2Fl_gry_front.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjapan-ecol%2Fcabinet%2Fshimge%2Fzps20-12-180%2Fl_gry_front.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)