ぼちぼち更新いたします~。

09時50分 道の駅キララ多伎 到着

ただいま610キロ!

出雲市内ホテルから出発して15分くらいのところ、変わった建物を発見!

『キララ多伎』という道の駅でした。

看板を指差している人は同行者ではありません、あしからず...。

館内からは大きな窓の外に、日本海が一望できます。

おいしいパン屋さんもありましたので、そこで朝食代わりのここでしか買えないらしい、いちじくパンを買ってまた出発!

めざすは石見銀山(いわみぎんざん)!

10時50分 石見銀山 到着

ただいま641キロ!

やっと到着!この日のメイン、世界遺産の『石見銀山』でーす。

「石見銀山駐車場」は、ちょいと離れた場所にありました。

そこからシャトルバスで移動して観光できます。

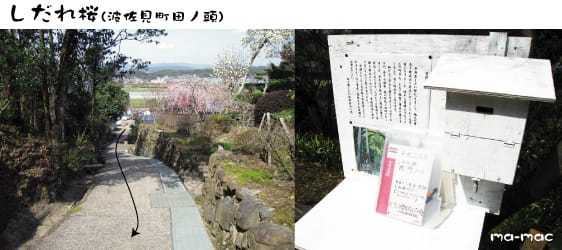

まずは、銀山公園入口横にある、羅漢寺の見学。

『羅漢寺 五百羅漢』は、平成19年(2007)7月2日に、ニュージーランドで開催されたユネスコの世界遺産委員会において、世界遺産条約の「世界遺産一覧表」へ登録された『登録名称:石見銀山遺跡とその文化的景観』の構成資産の一部です。

石見銀山遺跡近くの石窟五百羅漢は、 1741年~ 1743年に月海浄印というお方が発願されました。

昔銀山で働いて亡くなった人々の霊を供養するためにと我々の祖先の人々、大森代官所の役人、当時の代官、八代将軍徳川吉宗の次男田安中納言宗武卿(むねたけきょう)の援助で田安家奥御殿の女中など多くの人々の寄進により明和 3年(1766) 3月、25年も掛けて完成しました。

石窟内は写真、ビデオ撮影禁止です。

写真はHPより借用いたしました。

さまざまな表情と姿勢をされていますが、当時の人々はここにお参りすれば亡くなった父や母、わが子の面影に会えるといって善男善女が近郷近在から集まったといわれています。

五百羅漢とは、お釈迦様に従っていた五百人の弟子のことで、世間一般の感情や欲望はすべて超越しているが仏、菩薩の境地には未だ到達せず我々人間と仏との間の存在です。

いろんな表情のお顔を拝見していると、とても癒されました。線香の香りやロウソクの灯火もいっそう雰囲気を醸し出してくれています。

<五百羅漢(羅漢寺)>

[住所]島根県大田市大森町イ804

[拝観料]大人500円 小人300円

[拝観時間]8:00~17:00

| ジグソーパズル 1000ピース 石見銀山 五百羅漢 世界遺産ビバリー詳細 |

銀を掘るために掘った坑道を間歩(まぶ)といいます。

石見銀山に500余り存在する間歩の中で、現在一般公開されているのはここの「龍源寺間歩」のみです。

しかしその龍源寺間歩にしても、見学できるのはほんの一部分であり、その奥にアリの巣のように掘られている坑道は見ることができません。

さあ、入場料を払って探検でーす。

<入場時間>

9:00~17:00(3/21~11/23)

9:00~16:00(11/24~3/20)

(第1,3月曜日、年末年始 休)

<入場料>

大人400円 小人200円

壁面には当時のノミの跡がそのまま残っています。

この日はたくさんの観光客がいたので、無人状態の間歩を撮影するのが一苦労でした。

でも、ちゃんと写っていたので満足~。

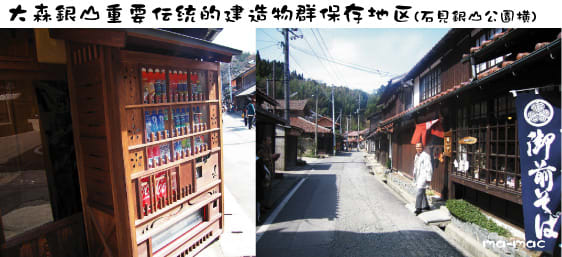

龍源寺間歩の見学の後は、銀山経営で栄えた周囲の町並み見学です。

石見銀山御料約4万8千石の政治・経済の中心として大きく栄えたこの町。

街道沿いには代官所へ出仕した地役人宅や商いで賑わった町屋、公事宿をつとめた郷宿などが軒を並べて残されています。

自動販売機も雰囲気を壊さないよう配慮がなされていました。

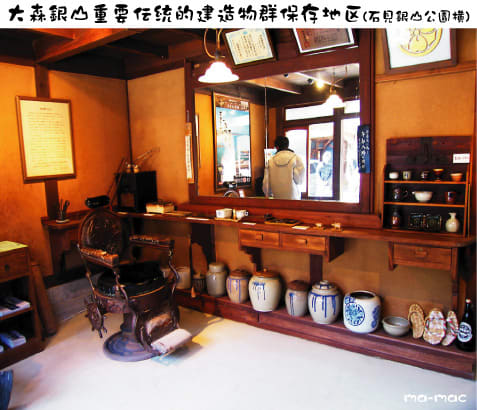

こちらは昔の理髪店だったようです。

大きな鏡とアンティークな椅子が印象的でした

その他、いろんな建物が狭い路地を挟んで建っているのを見るだけでも、この地域がかつて、多くの人々で賑わっていたのだろうなと感じさせてくれます。

| 石見銀山 (別冊太陽)平凡社詳細 |

| 世界遺産ビジュアルハンドブック1 石見銀山と日本の世界遺産候補地 [世界遺産ビジュアルハンドブックシリーズ]戸村 廣毎日コミュニケーションズ詳細 |

しっかし、この日は歩き疲れました。

ちょいと遅いランチタイム

古い町並みの中心あたりにあった、工場らしき建物のカフェに入ってみました。

その名は『カフェのぼせモン』。

店員さんに聞くと、ここはやっぱり工場だったそうでそれも梅干しを製造してたんだとか。

そこを改築してカフェを開かれたそうです。

というわけで、注文したメニューは『石見銀山梅カレー』

。

ちょい辛いカレーと酸っぱすぎない梅干しとのコラボです。

休憩して次の場所に移動でーす

。

。