少し時間ができたので、久しぶりに暑かったですけど釣りに行ってきました〜🐟

えさは前日にスーパーで購入したバングラデシュ産の解凍エビ

こんな感じで釣り針につけてっと

大きい魚よ、釣れてくれ〜

大きい魚よ、釣れてくれ〜

カワハギの肝、満載でお酒も美味しい

大きい魚よ、釣れてくれ〜

大きい魚よ、釣れてくれ〜

たっぷり1.3本分の麦芽を使用。少し高めのアルコールで飲みごたえも十分。深いコクと豊かな味わいに加え、副原料を適度に使用した爽快感と飲みやすさも魅力

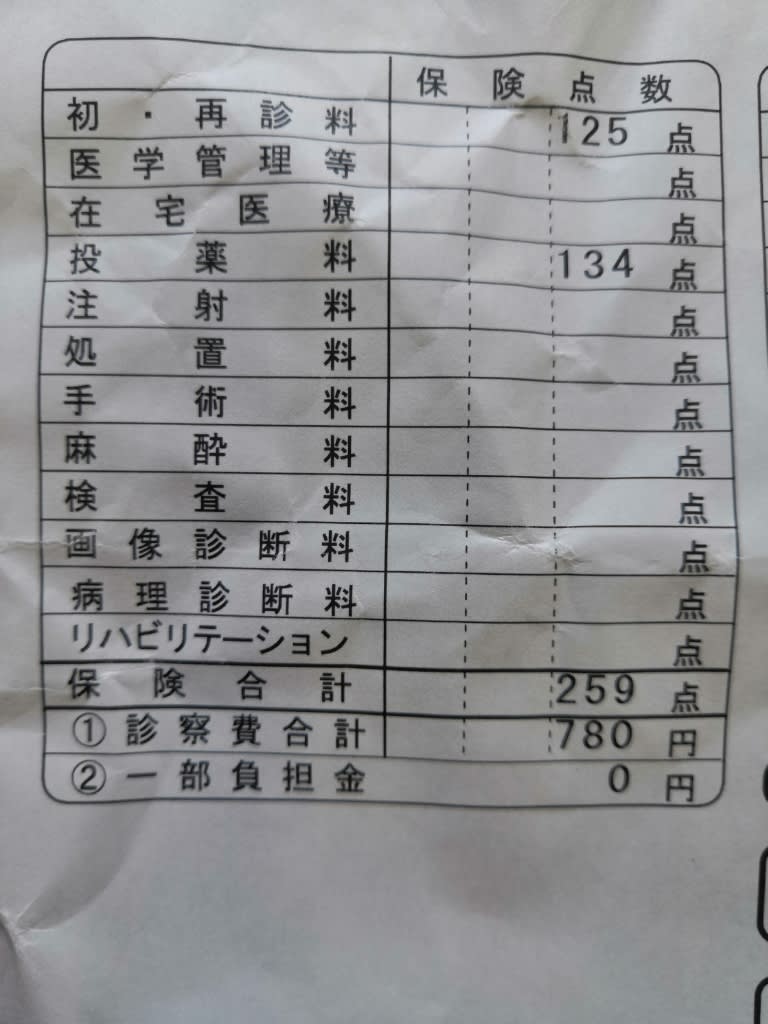

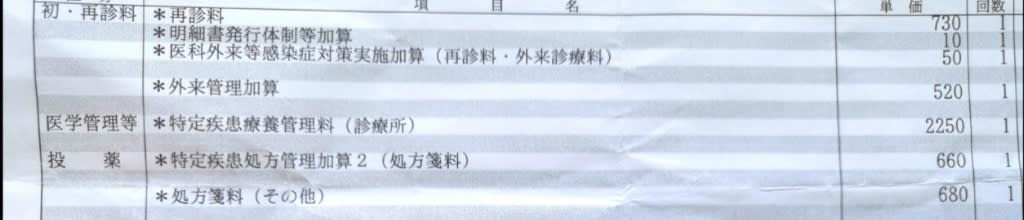

特定疾患療養管理料とは「生活習慣病等の厚生労働大臣が別に定める疾患を主病とする患者について、プライマリケア機能を担う地域のかかりつけ医師が計画的に療養上の管理を行うことを評価したもの」と定義されています。

簡単に述べると、糖尿病や高血圧症などの国で定められた慢性疾患の患者さんへ、かかりつけ医が計画的に服薬、運動、栄養などに関して日常で注意することを説明し、わかりやすく指導を行った場合に算定することができる項目、ということになります。

ここでのポイントは、以下の通りです。

①厚生労働大臣が定める対象疾患が「主病である」こと

②主病に対する治療が当該保険医療機関で行われていること

③200床以上の病院では算定できないこと(病床数によって点数が異なる)

④オンライン診療など、電話や情報通信機器を用いた場合でも算定される場合がある

特にこの③の項目で医療費の違いが出ているようです。詳しくは以下の通りです。

施設の大きさごとの点数の違い

特定疾患療養管理料は、どのような病院でも算定することができるわけではありません。

地域のかかりつけ医が患者さんに、継続して療養に関する管理や指導をすることを目的としており、200床未満の施設において算定することができます。そして施設の規模が小さくなるほど点数が高く設定されています。

施設規模と特定疾患療養管理料の点数

診療所 225点

許可病床数が100床未満の病院 147点

許可病床数が100床以上200床未満の病院 87点

許可病床数が200床以上の病院 算定できず

生活習慣病の糖尿病や高血圧症、高脂血症などで通院すると、1カ月目以降、治療の際に病気の種類によって1カ月に1回、もしくは2回まで「特定疾患療養管理料」という特別料金が加算されます。

それではなぜ、大病院の費用のほうが小規模な医療機関より安くなるのでしょうか。

現在の厚生労働省の方針では、急を要する患者や高度な先進医療が必要な患者は大病院が受け入れ、それ以外の患者は中規模の病院や診療所で診療するという役割分担を進めています。

そのために長期の通院が必要な慢性疾患の患者を地域の中規模病院や診療所が積極的に引き受けやすくなるように特定疾患療養管理料が設けられているのです。

)

)