昨日朝「O先生過労自死民事裁判」の署名活動を京成佐倉駅前で行いました。

登校中の高校生も手を伸ばしてくれ、関心をもってくれました。

生徒から慕われていたO先生。

教育委員会の指導主事になって5年目に過重労働の上、パワハラを受け、サポートもなく、うつ状態となって2013年12月自死されました。

現在、千葉地裁でO先生の過労死問題として民事裁判が行われています。

本日5月14日は、第2回目の進行協議が行われます。

是非、オンライン署名にご協力ください。

O先生を支援する会

佐倉市教育委員会O先生過労死自死民事裁判 経過報告NO.1(R6.5.14 )から*****

21年間印旛管内の中学校教師として勤務していたO先生は、佐倉市教育委員会の指導主事5年目の2013年に過重な業務を負わされ、上司から適切なサポートも受けられず、しかも、最も安全配慮を行う組織のトップである教育長からパワハラを受けたことで、精神障害を発症し12月末に自ら命を絶つまでに追い詰められました。

千葉地方裁判所に佐倉市の安全配慮義務違反を問う民事裁判を提訴して1年半経過した現在、O先生を慕う教え子や保護者、O先生と共に教育現場で汗を流した教職員、佐倉市議会議員、こうした過労死問題に真剣に取り組んでいる皆様で組織された「O先生の名誉回復と公正な審理と判断を求める佐倉市教育委員会過労自死裁判を支援する会」の会員100名による嘆願署名活動等を行っています。

これまで5回口頭弁論がなされ、被告である佐倉市からは全面的に争う旨の答弁書、原告から答弁書への反論等、主張と証拠での応酬を経て、公開による第2回進行協議が5月14日に行われます。

裁判所は、公開審理から非公開の進行協議にすることが常態になっていますが、これまで5701筆もの署名と裁判がある事に75席ある傍聴席を支援の会の皆様が埋め尽くし続けたことで、裁判長は「多くの人が署名や傍聴に参加し、社会的に注目を集めている」として、裁判の進め方について両者で協議する「進行協議」を法廷を使い公開で行ることを提案しました。(しんぶん赤旗2023.12.4より抜粋)

この進行協議の焦点は、公務災害補償基金千葉県支部にある当時の佐倉市教育委員会の職員39名による調書の黒塗りがはがれていないことでした。

これは、公務災害(労災)が不認定となった遺族が取消訴訟できずにいたためです。

そのため、進行協議を経て、当時の職員39名が調書開示に同意したこともあり、文書提出命令を公務災害補償基金千葉県支部に対し裁判所が発令するという、とても異例な決定が下されました。

佐倉市が握っている当時の職員39名の証言を含めて詳細な開示資料を提出されたということは、原告の意見を裁判所が認めたことになります。

これは、本千葉駅前・京成佐倉駅前等での嘆願署名活動やチラシ配り、裁判傍聴による支援の会の取組等で、裁判官に公正な審理を求めていることを強く印象づけたことによるものです。

もちろん、開示される資料から真実が何なのかをしっかりと見抜き、さらなる証言、情報提供をいただき、佐倉市に責任を認めさせること、そして、働く者の命と健康を守る教育現場であり続けるために佐倉市には再発防止を求めていくことが必要です。

ここからが正念場です。

どうか引き続き、O先生の名誉回復と公正な審理と判断を求める嘆願署名と裁判の傍聴等のご支援をよろしくお願いします。

*********************

教え子から慕われ、葬儀には1200人もの参列者があったとの事です。

この会も卒業生たちが声掛けをして広がりました。

ご協力をよろしくお願いいたします。

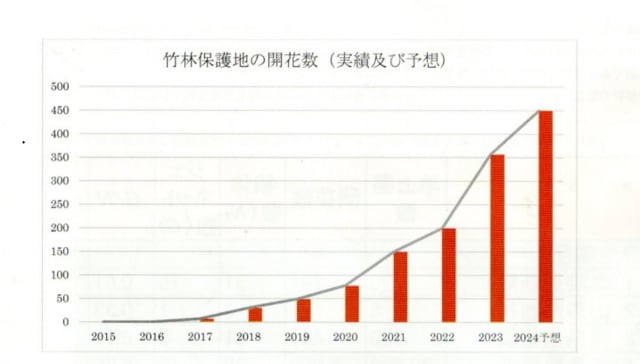

今年は例年よりも花数が多かったハナミズキ。

セネッティ という名前です。

登校中の高校生も手を伸ばしてくれ、関心をもってくれました。

生徒から慕われていたO先生。

教育委員会の指導主事になって5年目に過重労働の上、パワハラを受け、サポートもなく、うつ状態となって2013年12月自死されました。

現在、千葉地裁でO先生の過労死問題として民事裁判が行われています。

本日5月14日は、第2回目の進行協議が行われます。

是非、オンライン署名にご協力ください。

O先生を支援する会

佐倉市教育委員会O先生過労死自死民事裁判 経過報告NO.1(R6.5.14 )から*****

21年間印旛管内の中学校教師として勤務していたO先生は、佐倉市教育委員会の指導主事5年目の2013年に過重な業務を負わされ、上司から適切なサポートも受けられず、しかも、最も安全配慮を行う組織のトップである教育長からパワハラを受けたことで、精神障害を発症し12月末に自ら命を絶つまでに追い詰められました。

千葉地方裁判所に佐倉市の安全配慮義務違反を問う民事裁判を提訴して1年半経過した現在、O先生を慕う教え子や保護者、O先生と共に教育現場で汗を流した教職員、佐倉市議会議員、こうした過労死問題に真剣に取り組んでいる皆様で組織された「O先生の名誉回復と公正な審理と判断を求める佐倉市教育委員会過労自死裁判を支援する会」の会員100名による嘆願署名活動等を行っています。

これまで5回口頭弁論がなされ、被告である佐倉市からは全面的に争う旨の答弁書、原告から答弁書への反論等、主張と証拠での応酬を経て、公開による第2回進行協議が5月14日に行われます。

裁判所は、公開審理から非公開の進行協議にすることが常態になっていますが、これまで5701筆もの署名と裁判がある事に75席ある傍聴席を支援の会の皆様が埋め尽くし続けたことで、裁判長は「多くの人が署名や傍聴に参加し、社会的に注目を集めている」として、裁判の進め方について両者で協議する「進行協議」を法廷を使い公開で行ることを提案しました。(しんぶん赤旗2023.12.4より抜粋)

この進行協議の焦点は、公務災害補償基金千葉県支部にある当時の佐倉市教育委員会の職員39名による調書の黒塗りがはがれていないことでした。

これは、公務災害(労災)が不認定となった遺族が取消訴訟できずにいたためです。

そのため、進行協議を経て、当時の職員39名が調書開示に同意したこともあり、文書提出命令を公務災害補償基金千葉県支部に対し裁判所が発令するという、とても異例な決定が下されました。

佐倉市が握っている当時の職員39名の証言を含めて詳細な開示資料を提出されたということは、原告の意見を裁判所が認めたことになります。

これは、本千葉駅前・京成佐倉駅前等での嘆願署名活動やチラシ配り、裁判傍聴による支援の会の取組等で、裁判官に公正な審理を求めていることを強く印象づけたことによるものです。

もちろん、開示される資料から真実が何なのかをしっかりと見抜き、さらなる証言、情報提供をいただき、佐倉市に責任を認めさせること、そして、働く者の命と健康を守る教育現場であり続けるために佐倉市には再発防止を求めていくことが必要です。

ここからが正念場です。

どうか引き続き、O先生の名誉回復と公正な審理と判断を求める嘆願署名と裁判の傍聴等のご支援をよろしくお願いします。

*********************

教え子から慕われ、葬儀には1200人もの参列者があったとの事です。

この会も卒業生たちが声掛けをして広がりました。

ご協力をよろしくお願いいたします。

今年は例年よりも花数が多かったハナミズキ。

セネッティ という名前です。