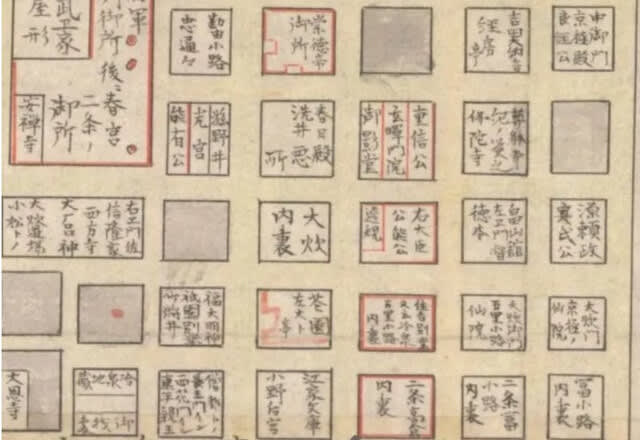

以前のブログから 京の古地図

https://lapis.nichibun.ac.jp/chizu/index_area.php?area=26kyoto

↑のどれかからの部分である。

源三位頼政の隣が(たぶん藤原)秀行卿のお宅で、藤原秀能の息が秀行であったと記憶している。

↑ こちらも上記と同様

↑ こちらは頼政となぜか藤原(多分、西園寺実氏)で、隣が畠山館とある。

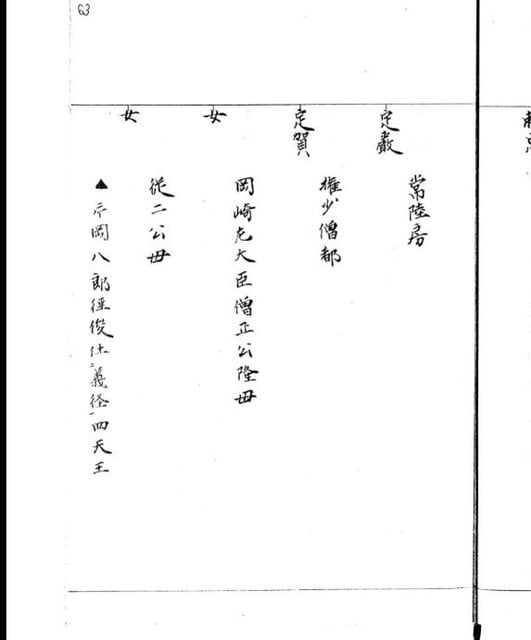

以下はgooglebooksからだが、ココに関係すると思われる。

西園寺実氏の室となったのが四条貞子 ↓

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E6%9D%A1%E8%B2%9E%E5%AD%90

藤原秀能は歌人として「和歌所寄人」であったというので、二条院讃岐(源頼政娘)とのつながりもあったのかもしれない。

藤原秀能 コトバンクより

https://kotobank.jp/word/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E7%A7%80%E8%83%BD-15082

乱後出家,如願と号し,『遠島御歌合』や西園寺家の歌会などに出詠している。秀能は父母共に関東の有力御家人の家柄であり,秀能自身北条氏,三浦氏とも親密であった一方,後鳥羽上皇に近臣歌人として寵愛され,秀能は乱後も上皇を思慕し続けた。

歌を通じてのつながりでもあった西園寺家。

実氏の祖父が藤原実宗であり、その弟に実明がいる。

実明の孫「実任」の妻は「平盛連女」とあるが佐原盛連ではないだろうか。

矢部禅尼の娘となるのだろうか?

佐原盛連の母は、武田信光の娘であり、信光の父信義は加賀美遠光と兄弟である。(遠光の娘に大弐局がいて、富木常忍の母と共に実朝の乳母となっている)

さらに武田信光は新羅三郎義光の曾孫となる。

新羅三郎義光の娘は佐々木季定(為俊)の妻となっている。

蜘蛛の巣のように繋がっている。