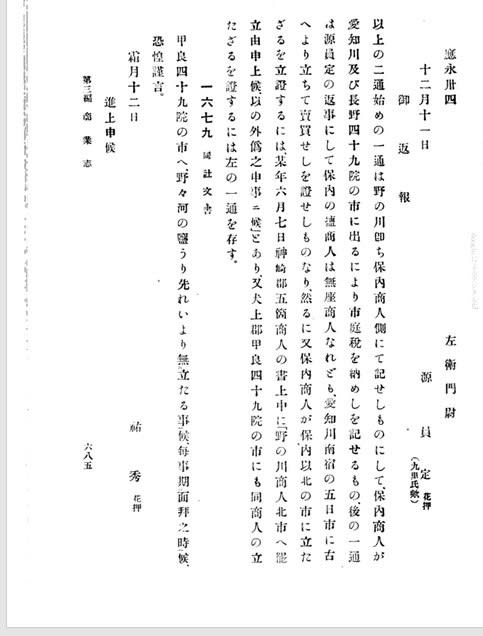

源員定という「保」の商業に関わっていた人物がいる。1398年

日本通信辞典では、

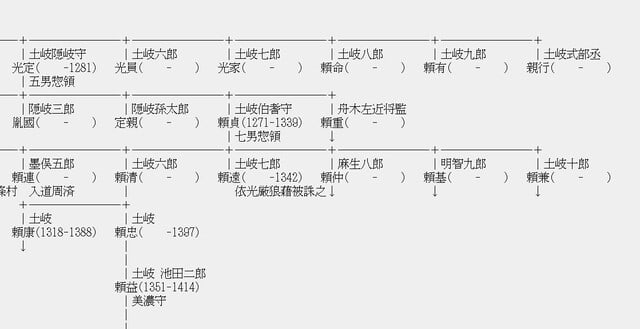

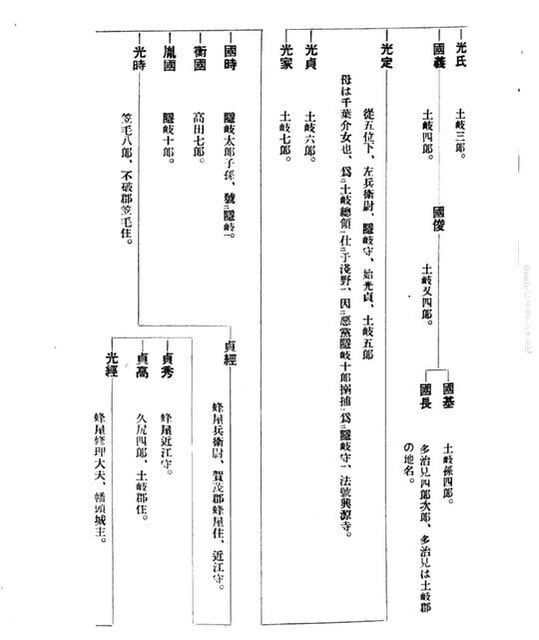

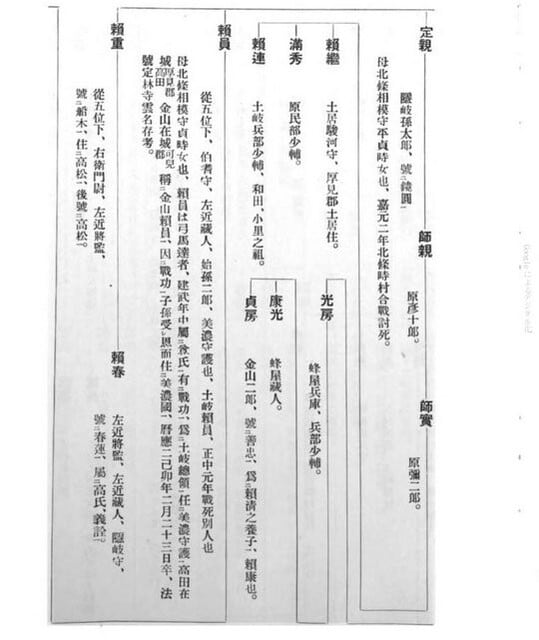

舟木頼重 : 別称は頼直/頼真、通称は高松八郎。上記の土岐光定の子、国時・高田衡国・教国・笠毛光教(光時)・国胤・蜂屋定親(貞親)・頼定(頼貞)の弟、頼春(頼玄/頼員)・光賢の父、頼夏の祖父、頼尚の曾祖父、政尚の高祖父、政頼の6世の祖、光俊の7世の祖。妻は叔父の土岐光員の娘。戦国時代の南光坊天海(随風/舟木秀光)は、その後裔にあたる。讃岐国守護となった

この妻は光員に注目。

光員の「員」の字。

「かず」と読むのだと思う。

源員定「かずさだ」

次に、息にも舟木頼員「よりかず」(頼春と同一人物となっている系図、別の系図も…)

== 何か関係(通字)があるのかどうかをみたいと思う。==

この系図によると「光貞」ー「貞親」ー「貞経」ー「孫太郎頼員」

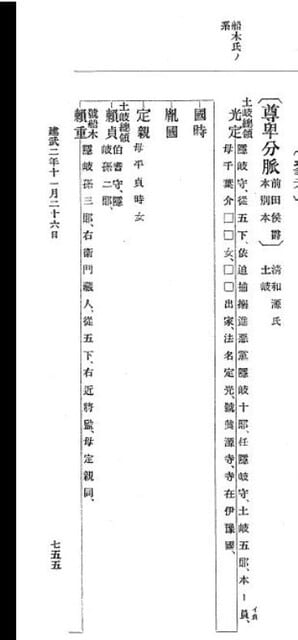

こちらの系図では、「光定」ー「定親」(隠岐孫太郎)

其の光定の兄弟に「光員」

頼遠の跡を継いで左近将監となったのが頼春である。

頼重の息も頼春である。ともに同じ「孫三郎」を名乗っているので、親子の関係と思われる。

系図では、貞親の孫が頼員となっている。しかも正中の変とは別人と記載がある。

その貞親の母と同じ母から頼重、なので、実の兄弟貞親・頼重となる。(母は平貞時)

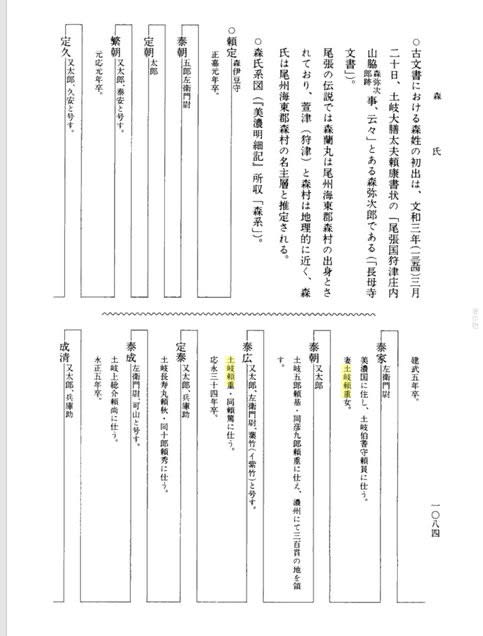

美濃明細記 、 美濃雑事記の系図

https://books.google.co.jp/books?id=Lm9zQ7WygjkC&pg=PA69&dq=%E5%9C%9F%E5%B2%90%E3%80%80%E5%85%AD%E9%83%8E%E5%85%89%E8%B2%9E%E3%80%80%E4%B8%83%E9%83%8E%E5%85%89%E5%AE%B6&hl=ja&sa=X&ved=2ahUKEwjBg8zk76HuAhWOP3AKHX2jDDMQ6AEwAnoECAQQAg#v=onepage&q=%E5%9C%9F%E5%B2%90%E3%80%80%E5%85%AD%E9%83%8E%E5%85%89%E8%B2%9E%E3%80%80%E4%B8%83%E9%83%8E%E5%85%89%E5%AE%B6&f=false

↓では「光員」が「光貞」となっている。六郎光員(貞)と七郎光家である。

↓では、「光定」と「平貞時の娘」との子に「定親・頼員・頼重」となり頼員は厚見郡高田城・可児郡金山城にいた事になっている。

===*===

土岐六郎光員から、婿である頼重の裔に通字名「員」をいただき、「源員定」が九里氏にその後つながった‥‥などのように思えるのだが、

なんせ、頼重の落城後、本領江州舟木庄に潜んでいた頼重の息たちである。そこと、九里氏とが繋がったとしてもなんら不思議はない。

不思議はないどころか、以前調べていた「富城・富木蓮忍・常忍」が「土岐氏」と関連が出てくるのではないか?とも思っている。

年代としては、ちょうど土岐光定・光員・光家と同年代の「富木常忍」なのである。没したのも光定とほぼ同じ。

光員が九里氏と関係があった人物かもしれない。

しかし、光員・光家の情報はあまり出てこない。

wikipediaの土岐光定の註に「 両人(光員・舟木頼重の二人のこと)とも頼員(舟木頼春)の父とする説がある。」

頼員は、正中の変のことがあって、頼春に改名したのだろうか。

で、もう一人定親・頼重の兄弟にも頼員がいた…という事になってしまうのだが‥

決め手となるものはなかったが、九里氏は土岐氏(舟木氏)と何等か関係がありそうな気がしてきた。

始まりは中原、藤原、木村、長田、佐々木、その後 土岐(舟木)・千葉…と関係を築いてきたのかもしれない。そして、松田氏との関係も松田某を養育し‥‥とどこかに書かれていたので、そのあたりからかも…と思う。

これは土岐船木氏と森氏の関係

同じ本に、乾氏も何カ所か出ている。