ここ、何日間か比企氏のことを調べ考えている。

① 比企局に関して

web情報を総合してみると、比企局は三善康信の伯母にあたることとなる。

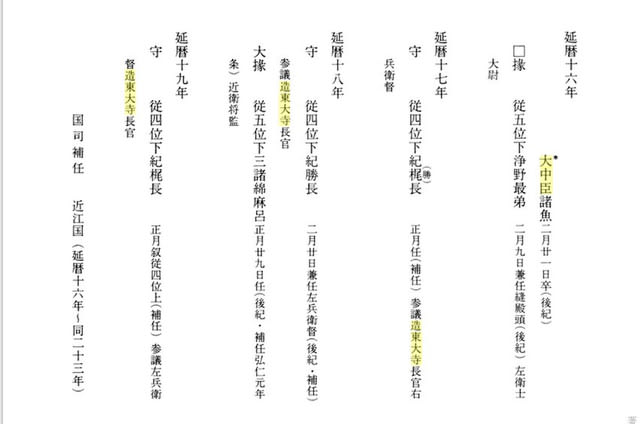

三善康信の母親は大中臣倫兼の娘であり、長女は源頼朝の乳母であった。

その長女が「比企局」にあたると思われるのである。

つまり、比企掃部允の妻は、大中臣氏であったこととなる。

京から三善康信が近々の様子を送り届けていた際には、直接ではなく、この比企局を経由して手紙と武蔵国で採れた食料を共に頼朝に届けていたのではないだろうか。

そして、この比企という土地の近くに毛呂があり、藤原季仲の子孫が住んでおり、お米の足りないときには、毛呂氏のお米を譲り分けてもらい頼朝に送り届けていたそうである。

比企掃部允という比企局の夫となる人物も、京にいた人物となり、頼朝を支えるために比企に、戻ってきたようである。

「戻ってきた」という事は、もともとはこの土地の人であったのではないだろうか。

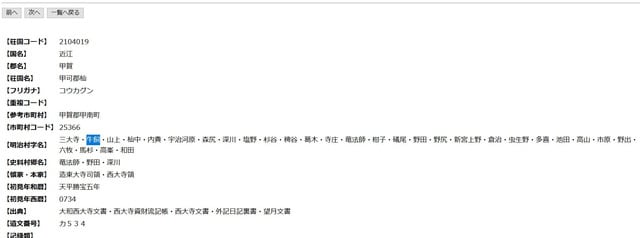

比企の周辺地図と歴博の荘園の情報を見ると

『和名抄』比企郡都家郷の地が「トキ 都畿庄」とある。(トキという名も気にかかるが。)

すぐ近くには、吉見庄(源範朝の領地)、亀井庄(亀井六郎重清の亀井か?)、大河原庄(坂戸)、がある。

比企氏は江戸時代には斎藤を名乗ったそうだが、それも土岐氏が斎藤氏とつながっていたことや、大中臣氏(清原氏)が斎藤氏と関係があったこととも関係があるのではないかと想像できるのである。鎌倉幕府の評定衆の斎藤浄円も清原の系図の中にいる。その清原氏は大中臣氏と系図が重なっていたりもする。

上記の三善康信の母は大中臣であり、同じ系かどうかは分からないが、越後の三善氏は親鸞の妻となる恵信の出身地である。

つまり、藤原日野氏と三善氏は、その関係から繋がっている。

~~~*~~~

②比企能員のことである。

能員は、比企局の実の息ではない。

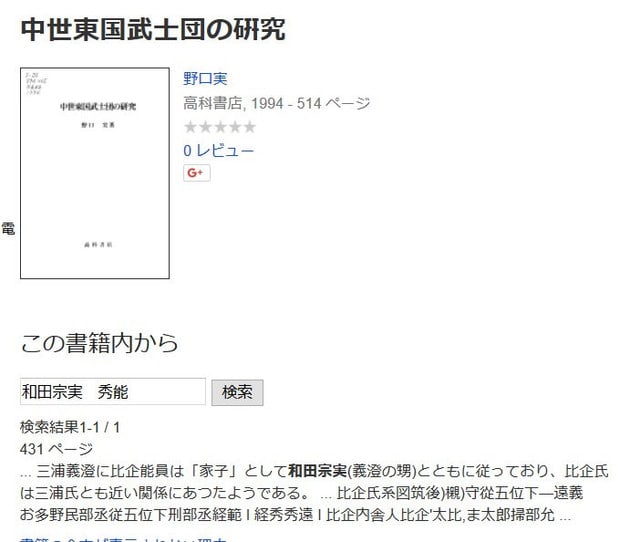

東京大学史料編纂所のデータベースの大日本史料総合データベースの102件の中には、能員は三浦義澄の家子とある。(家子=武士団の構成員のこと)

本にもそのように書かれていた。

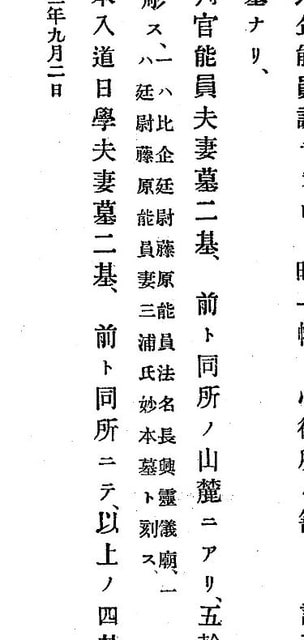

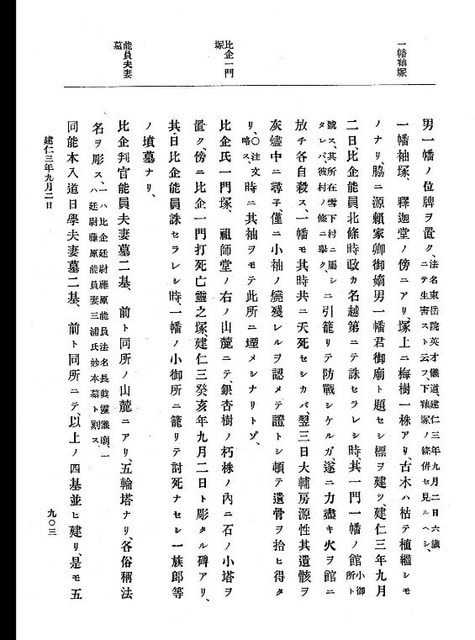

また、比企能員の息である能本の創った妙本寺にある墓の?記載に「能員の妻 三浦氏 妙本」とあるのだ。

という事は、妻を三浦氏からもらい、比企氏となる前は三浦氏の婿養子であった可能性があるのではないだろうか。そして比企氏の乱後に能員の妻とその息を預かった和田義盛も三浦氏である。

比企家に残る『系図』らしきものによれば、若狭局の実弟(圓顕…当時2歳)が比企能員の妻(圓顕の母)と共に『和田家』お預けになり、許されて、京都の『東寺』に帰依したとあります。(真言宗の学匠とある)…と

また、

比企能員の嫡男(比企四郎時員)が『比企の乱』で自害した時に、その妻が既に妊娠しており、無事生誕し『比企次郎員茂』を名乗り、『圓顕』の保護のもと、京都の順徳院の北面武士として仕えたとあります。…と、

以下のページに詳しく載っていたので、一部を紹介させていただいた。↑

http://www.hikoshima.com/bbs/heike/100220.html

もう一つ能員で気になったことは、愚管抄の記載である。

「阿波の出」と愚管抄にはある。その「阿波」は「安房」ではないか、とwebにもあったので、これも参考としたい。

http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/keijiban/hiki1.htm

三浦一族の主な人物・系図 https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2120/culture_info/miura_ichizoku/keizu.html

三浦義明(1092一1180)『衣笠城で討死。源氏の再興に忠誠を尽くした老将』

義明は三浦庄司義継の嫡男。世襲の官である相模介に任じ、三浦大介を称しました。三浦介の称号は武家の名誉称号として、こののち三浦氏宗家に世襲されました。

義明は一族団結のもとに、周辺豪族との姻戚関係を築き、房総の各地にもその勢力を拡大し、三浦一族発展の基盤をかためました。治承4年(1180)源頼朝の挙兵で、衣笠城は河越重頼・畠山重忠ほか平氏勢に囲まれました。ときに三浦大介義明89歳「老命を武衛(頼朝のこと)に投げうって子孫の勲功に募らん」と、義澄ら一族を頼朝のもとに赴かせ、ひとり源家再興に殉じました。

この義明の決断で三浦一族はその勢力を保ち、頼朝の安房(千葉県)再起の原動力となったのです。

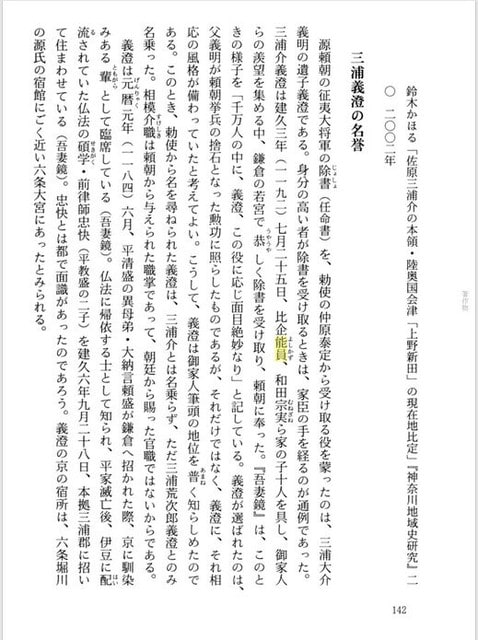

三浦義澄(1127一1200)『源頼朝の信任厚く、幕府を支えた智将』

義澄は三浦義明の次男。通称荒次郎。三浦介・相模守護。三浦郡矢部郷に在住しました。義澄は頼朝挙兵で衣笠城に囲まれましたが、義明の指示で一族とともに安房(千葉県)に渡り、頼朝軍に合流しました。敗残の頼朝軍は、三浦勢に歓喜したのです。

鎌倉入りをはたした頼朝は、累代に亘る三浦一族の忠誠に篤く報いました。義澄は幕府御家人の長老の一人として重きをなし、和田義盛・佐原義連ら庶流の興隆もめざましいものがありました。建久3年(1192)義澄は、鶴岡八幡宮において、頼朝の征夷大将軍叙任・除書請取りの大役をはたし、その面目絶妙なりと称えられました。

三浦義村(?一1239)『三浦一族の最盛期を築いた謀将』

義村は三浦義澄の嫡男。通称平六。その生年は不詳。駿河守・幕府評定衆。頼朝挙兵に父義澄とともに転戦しました。義澄は重厚篤実な武士として知られましたが、義村は北条氏と連帯し、そのしたたかな政治手腕を発揮して、北条氏に次ぐ実力者として繁栄をきわめました。

正治元年(1199)頼朝の没後、北条氏は執権体制強化のために、有力御家人を相ついで誅殺していきました。この間義村は北条氏に加担して、その連帯は変わることがありませんでした。

こうして北条氏の勢力はゆるぎないものとなり、皮肉にも三浦氏は北条による執権体制確立に、最後の障害となったのです。義村の死を待つようにして起こった宝治合戦で、嫡男泰村はあえなく敗れ、ここに鎌倉幕府創業の豪族三浦氏宗家は滅亡しました。

佐原義連(生没年不詳)『「鵯越の逆落とし」で真っ先に駆け下りた勇将』

義連は三浦義明の子。通称十郎。三浦郡佐原郷に在住。左衛門尉。平氏追討一ノ谷・鵯越の合戦では、先陣を駆けて勇名をはせました。養和元年(1181)義連は三浦の地で、頼朝に対し「下馬の礼」をとらぬ、上総介広常をとがめました。また頼朝臨席の宴で広常と岡崎義実の論争を、「老狂のなせるわざか」と制した義連の器量は、頼朝の意にかない、側近に近侍してその栄達は目覚しいものがありました。

ついで北条時政の三男時房の元服に、加冠の役をつとめるなど、北条氏との調協にもぬかりはなかったのです。佐原氏は三浦氏宗家・和田氏にならぶ豪族として発展していきました。

そして、宝治元年(1247)宝治合戦で三浦氏宗家が滅亡したとき、佐原氏の主流は北条氏を支援して、義連の孫「盛時」が三浦介を継承しました。

こうして、「佐原流三浦氏」は、盛時からさらに270年、戦国時代の初頭、永正13年(1516)三浦道寸義同(よしあつ)が新井城に滅亡するまで、動乱の時代を相模の雄族として活躍しました。

和田義盛(1147一1213)『鎌倉幕府創業の功臣初代侍所別当』

義盛は三浦義明の嫡孫。父は椙本義宗。通称小太郎。三浦郡和田郷に在住。左衛門尉・侍所別当。頼朝の安房再起に義盛は、「平氏を討って我を日本国の侍別当になし賜え」と頼朝に願い出ました。「世にあらば左右にや及ぶべき、約定ぞ」と頼朝は応じ、この場違いな応酬に笑声もあがり、士気は高揚したといいます。

この剛直な義盛の言動から、「三浦大介義明の嫡孫は我なり」の気魂を見ることができる。しかしそこには三浦宗家との対立の萌芽もあったのです。のちに和田氏はその官職・所領でも、三浦氏の宗家を凌ぎました。

正治元年(1199)頼朝の急逝で、北条氏は幕府執権体制確立を急ぎ、御家人粛清に動きだしました。和田氏はその最大の標的となったのです。

執拗な北条氏の挑発に、義盛は兵を挙げ勇戦しましたが、起請文を交わした宗家三浦義村に背かれて敗れました。この和田氏の滅亡により、三浦一族の勢力は大きく後退し、北条氏による覇権の成立は確かなものとなったのです。

~~~*~~~

大中臣氏と比企氏

大中臣氏と清原氏

大中臣氏と野本氏(三浦氏からの妻あり)

大中臣氏と三善氏

大中臣氏と…

ここには、中原能兼はいないので、この迷路は、これにて終了とします。

和田宗実とも近いところにいて、秀能など「能」の字も付いているので、つながりはどうかな?と調べてみたのでした。

比企氏、こんなにも働き者であったのに、悲しい結果になってしまって。

梶原氏も、比企氏も、和田氏も、三浦氏も、毛利氏も、…「昨日の敵は今日の友」の反対のようなことになってしまう鎌倉時代。

よく生き延びたなぁ、ご先祖様方。