宝賀寿男の「古代氏族系譜集成」の系図を念頭に置きつつ書いていく。

本佐々木氏と呼ばれているのは「佐々木行定」「行実」「家行」「行範」あたりだろうか。

このなかから、木村氏・井上氏・愛智氏らが生まれた。

細かに見て行くと、

「佐々木行定」の母は下野守紀盛家女で、長男は「佐々木木村太郎定道」は佐々木宮神主、次男「道正」は陸奥判官為義の郎党となり、「道澄」は殺害され、女子は「愛智家次」に嫁いでいる。

「佐々木行実」の母は行定と同じ、行実は豊浦冠者・「佐々木井上三郎大夫」宇治入道忠実舎人であった。その息「井盛実」は「浅小井武蔵守」であり、佐々木宮神主でもあった。

浅子井氏は後に井・一井・櫟・山田氏などになって広がる。(もしかすると平井・奥島・堀氏などもつながっているのかもしれないと思う。)

二男宗真、三男「行正」は伊庭出羽守、五男「行方」井上五郎但馬守、六男「実綱」井上六郎筑後守となる。(実綱の系に「頼応」がいて、後に井伊氏につながるのではないかと私は思う。)

「佐々木家行」は愛智四郎大夫・中屋冠者とよばれ、次男?「家仲」は愛智源二大夫、「家次」は平井下野権守であり、後に佐々木宮神主となっている。「家景」は長江筑後権守、「家重」は愛智筑前権守となり、後に長江権守・平流(へる)四郎・河袋小七郎、となる。(この平流氏・長江氏は江州中原氏の系図にも出てくると思う。もしかすると河袋氏もいたかもしれない。)「憲家」は山崎六郎である。この系は楢崎氏にもつながる。

最後の「行範」五郎大夫、息は「行尚」は古川源太となり、「定時」は真野源三(新村・丸田の祖)、「定平」佐々木源四郎は深尾氏・西尾氏となって行く。「時信」は佐々木舟木六郎となり、間宮氏の祖である。

以前真野城の記事で「城主は真野氏で、湖東の豪族近江源氏佐々木経方の六男行範が(乾六郎行範)、乾氏の始祖となり蒲生郡北ノ庄に本拠おいた。その子孫乾氏の分流が真野郷を領して真野氏を称したという。」と関係してくると思う。

この乾氏、五郎か六郎の行範。

以前熊野別当であると思っていたのだが、違っていたのかもしれない。

真野氏に関しても解釈がいろいろとあるのか、以下のようなことも書かれていた。

「一 真野 同七代の嫡領経方の次男行定が元祖である。

後に舟木、間宮と号し、いずれも真野の庶流である。

一 木村 同七代の嫡領経方の三男定道が元祖である。

一 伊庭 同七代の嫡領経方の四男行実が元祖である。

一 愛智 同七代の嫡領経方の五男家行が元祖である。

一 乾 同七代の嫡領経方の六男行範が元祖である。」

この説では、真野氏と乾氏は行定の二男の系と六男の系とで分かれている。

もしかするとどちらも土岐氏と関係があるのだろうか?

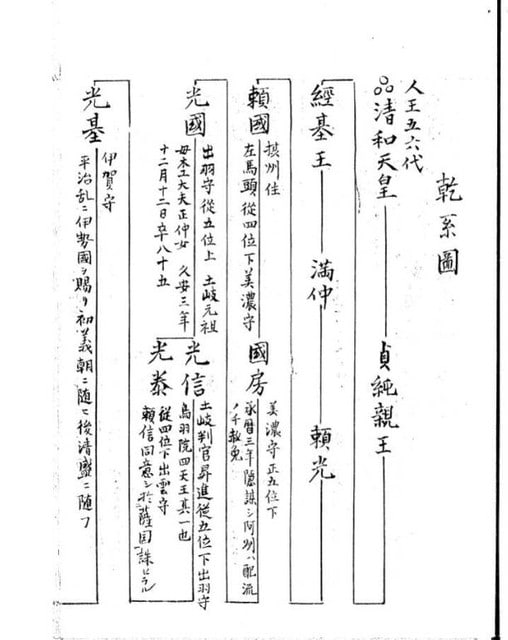

というより、それ以前に、この乾氏は土岐氏の乾氏と同じなのだろうか?

疑問が次々と湧いてくる。

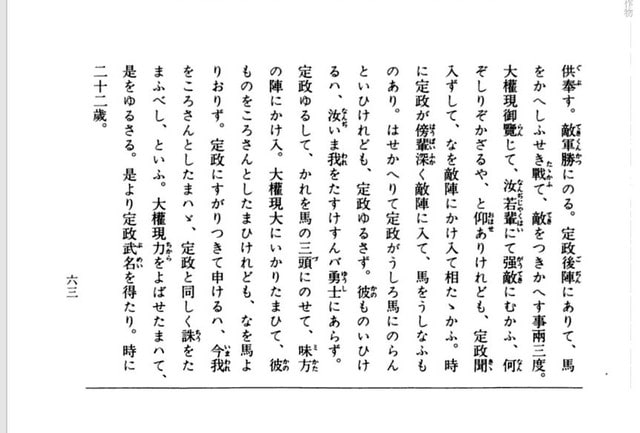

他に不詳の「友正」「友員」の兄弟がおり、「源行真申詞記」の中に出てくる。

ここは九里に関係するかもしれないと思って調べていたが、この系も土岐氏や乾氏にも関係しているかもしれないと思う。

不詳であるという事は、それだけ考えられる余地があるという事と思う。

さて、どのようにすれば、この疑問を繙いていくことができるのか。

私は「九里氏」を通して周囲を見てきたので、今回も九里周辺との類似や気が付いたことを書いていこうと思う。

①近江国と美濃国は隣り合っている。

②土岐氏・乾氏と九里氏は、ともに東寺に関係があり、

東寺百合文書の中に名前が残っている。

③ともに舟木庄の「舟木」と関係がある。

④三栗=美作は、後の本郷氏かもしれない。「みまさか」ではなく「みつくり」であったか?

⑤ともに宮内関係の仕事を持っている。

⑥ともに足利氏のもとでの仕事(途中から⑤と重なるか)を持っている。

⑦ともに周囲に「井口氏」の名が存在する。

⑧深栖光重 波多野御曹司も、波多野のつながりでは九里、光重のつながりでは土岐に関係する。

⑨ともに頼政周辺とつながりがある。(上記の光重もそうだが)

⑩饗庭氏の「饗庭庄」が北伊勢員弁(いなべ)にもあり、深尾氏が関係している。

⑪六角佐々木氏の家臣の中にも乾氏がいる。

⑫足利義澄に追随してきた家臣「乾太郎兵衛」がいて、その義澄をかくまったのが九里氏である。

⑬水茎岡山城での戦いの後、後片付けをしたのが乾氏という伝承?がある。

⑭忠富王記の中に「乾大夫」「九里四郎次郎員秀」の名が登場する。

⑮戦国時代に朝倉氏の門番に九里十左衛門がおり、土岐氏も朝倉氏とつながりがある。

⑯隠岐氏は、興氏として「源行真申詞記」にいる。さらに、新六郎とは?乾氏・九里氏に近い人物ではなかったか?

⑰中原氏一族の「原氏」(江戸時代の岡田元繁の母)は土岐原氏か?それとも千葉系の原氏か?

他にも出てくるかもしれないが、だいたいこんな感じである。

鎌倉時代の初期に、土岐氏と本佐々木氏とは混じっていたのではないでしょうか?(同族)

何方かご存知の方はいらっしゃらないでしょうか?