石園坐多久虫玉神社の「いその」とは「神聖な園」の意味だそうだ。

「イ」は忌・斎なのだそうだ。(田中昭三著書【「記・紀」「大和志」の片塩の都・浮孔の宮考】より)

次に「多久」というのが気にかかり、調べてみると、意外なことに‥‥

https://www.facebook.com/420629671292678/posts/916531011702539/

↓

平安時代に編纂された日本最古の百科事典と言われる「和名類聚抄」(わみょうるいじゅしょう)に現在の多久の地名のことが出てきます。

そこには『小城郡高來(多久)あり、名義は古に栲木の多き處などにて負せたくるべし』とあります。この中には、「高來東郷」、「高來西郷」とあり、当時の「高來郷」には2つの郷があったものと思われます。(律令制では「国」・「郡」・「郷」の制度のもとで行政が行われていた。)

此の多久のあった場所には、鎌倉時代に摂津から下向して多久氏となった人がいたそうだ。

此処からは余談となるが、同じHPを見ていると、

其の多久には地元の豪族「鶴崎氏」がいたそうだ。

其の「鶴崎」を冠した土地があり、それが末蘆国の久里双水古墳のすぐ近くだったのである。

こんな偶然もあって、ますます「多久」「高来」を調べてみたい!と思っているうちに、

以前に調べた肥前の「高来郷」かも知れないと…急に思い出した。

http://tsurusakiroots.g2.xrea.com/karatu-uki-turu.htm

https://blog.goo.ne.jp/kunorikunori/s/%E9%AB%98%E6%9D%A5

此の二番目の記事に「深江入道蓮忍」とある。

しかも、1247年。

「多久」とは、全く違う場所を想定していたのだが、もしかするとこちらの多久となった「高来」かも知れないと思う。

高来郡 深江 ↓

どうやら、深江とつながりのあるのは現在の長崎県の方の「高来郡」の方らしい。

【深江浦】に関しては、コトバンクに載っていたのでここに貼っておこうと思う。

https://kotobank.jp/word/%E6%B7%B1%E6%B1%9F%E6%B5%A6%E3%83%BB%E6%B7%B1%E6%B1%9F%E6%9D%91-3100257

中世、高来東郷内にあった浦・村。宝治元年(一二四七)六月五日の平朝澄譲状案(深江文書、以下断りのない限り同文書)に「高来東郷内深江浦」とみえ、有馬朝澄が先祖相伝の所領である当浦地頭職を深江入道蓮忍に譲っており、その四至は、南限は下が立江小河、上が「古ゑ荒平之飯野野与山合」、西は嶽、北限は上が多賀倖嶽、下が「鞍懸尾の通り倖与尾夜波寸の嶽大佐古通り集楽尾浜仏石」、東は海を限ると記されている。建長六年(一二五四)「ふかへのうら」の地頭職は蓮仏(蓮忍の子か)から嫡子の平持澄に譲られている(同年四月四日沙弥蓮仏譲状案)。文永二年(一二六五)「深江村」小地頭の安富頼清(心空)が村内で狼藉をはたらいたとして惣地頭の越中長員を訴えているが(同年七月二九日大宰府守護所使等傷実検状)、東国御家人の越中氏は寛元二年(一二四四)以前に高来東郷に惣地頭として入部、同じく安富氏は建長六年から文永二年の間に小地頭として入部したとされ、この両者で相論が繰返されていた。

文永一〇年安富行位(頼清)と越中長員との間で深江村の所務、つまり有馬朝澄の開発田所当をはじめ牧地・本在家麦地子・粟地子・桑代・預所政所・検断権や四四疋の馬、一〇〇頭の牛などについて相論となっているが、村の開発に有馬氏が関与していたこと、牛馬牧などが注目される(同年六月一五日か六波羅御教書)。建治二年(一二七六)深江村地頭(安富氏)が肥前守護少弐経資からモンゴル襲来に備えて要害石築地の築造のために筑前博多に赴くよう指示されている(同年三月一〇日少弐経資石築地役催促状)。弘安一〇年(一二八七)には高来東郷地頭兼預所の越中長員代の道智が深江村越訴および年貢配分について地頭安富氏を訴え、深江村地頭代の定心に参対を催促しているが(同年八月二六日少弐経資召文)、地頭代は鎌倉にいた安富氏の帰国を待って裁決を望み、少弐経資は三ヵ月中に参決することを命じている(同年一〇月三〇日少弐経資召文)。

それに加えて、藤津庄(Logos)

藤津荘(中世)

鎌倉期~南北朝期に見える荘園名有明海の湾奥西岸,鹿島市・太良【たら】町・嬉野【うれしの】町に広がりほぼ藤津郡の全域を荘域としたと思われる

正応5年の惣田数注文には「藤津庄六百丁」とある(河上神社文書/佐史集成1)

年未詳の坊門家清申状に「法勝寺領肥前国藤津庄志保田方并嵯峨照明寺等事 右,当庄者,為当家累代之地,信家卿領知之刻,未処分而令早世之処,信顕入道不得基譲恣一身彼遺領等悉令押領之刻,信兼卿就訴申,弘安以来代々被経御沙汰畢,随而 伏見院御代延慶二年又為雅俊卿奉行被尋下信顕入道之時,不得信家卿譲之条,忽露顕之間,被究御沙汰淵底,去応長元年七月八日彼遺領内藤津庄信兼卿且預安堵 勅裁畢,爰信定朝臣号信顕入道猶子於関東致非分沙汰掠申子細之間,家清令参向関東為問住(注)所信濃左近大夫貞連(太田貞連)奉行申披所存之時,信定朝臣称故洞院左府(洞院実泰か)返状構出謀作之条,依令露顕可被罪科之旨,都鄙御沙汰厳密之刻逐電畢,而謀書人信定朝臣子息信任又帯信顕入道譲改篇目掠給大学(覚)寺殿裁許令領知之旨,就承及家清欲訴申之処,彼信任令 先帝(後醍醐天皇)御共逐電畢,此上者弥信家卿遺領等家清之外誰人可致管領哉,而今幸奉逢有道善政之上者,尤任理運可蒙 勅裁者也,且号一門之仁悉 先帝奉公之輩也,家清一身者致当御代奉公奉待御 治世之上者尤預御哀憐,且依長勅裁被下安堵 院宣,且為関東請所之地上者,任先例被成下 院宣於関東全知行弥欲抽無弐忠勤而已」とある(仁和寺文書拾遺/史学雑誌68-9)

これは藤津荘に関する新史料である申状を提出した坊門家清は,家領である藤津荘志保田(塩田)方相伝をめぐって一門の信任(坊門信定の子)と争っているそもそも坊門信家が早世し,未処分(生前に譲状を認めず死去)であったため,信顕と信兼が一族で遺領相論を起こし,それが信定の代になって関東の幕府へ持ち込まれ,結局,信定は謀書を構出し,露顕して「謀書人」となったが,信定の子信任が再び訴訟に及んだため,家清がその非を訴えたものである「先帝」とあるのは後醍醐天皇であり,信任はともに逐電に及んでいるが,これは元弘の乱のことと思われるからこの申状も元弘元年9月以降のものと推定される

藤津荘が法勝寺領とあるのは注目してよい

このほか,弘安4年蒙古合戦勲功に関し,肥前国藤津荘大村家信に,神崎荘の田地3町が配分されている(東妙寺文書/佐史集成5)この大村氏は「肥前国府知津之庄惣追捕使」伊佐平次兼元の子息として生れた覚鑁上人興教大師と同族と考えられ,伊佐平氏の流れをくむ者で,鎌倉期に当荘地頭職に補任されたのであろうとされる

下って「九州治乱記」応永18年卯月29日条に小城【おぎ】の千葉氏が大村家有と戦い,藤津に侵攻したことが記されており,さらに島原の有馬氏と相対した大村氏は次第にその勢力が衰えたものといわれている

*****

太田貞連

?-? 鎌倉時代の幕府官僚。

太田時連の子。左近衛将監(さこんえのしょうげん)。正和(しょうわ)元年(1312)問注所執事。元亨(げんこう)元年再任され,正慶(しょうきょう)2=元弘(げんこう)3年の鎌倉幕府滅亡までその職にあった。姓は別に三善。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%96%84%E5%BA%B7%E4%BF%A1

康信ー康連ー康有ー時連ー貞連

*****

深江に関する資料は増えたが、九里の祖蓮忍入道かどうかはいまだわからないが、

1254年には蓮佛に譲り渡しているので、因幡(冨城蓮忍)や丹波にいた蓮忍入道と同年代ではある。

千葉氏被官であった蓮忍の弟か甥か息か…と思われる「富木常忍」は、肥前国とも関係がありそうである。

千葉頼胤の時に、息の千葉宗胤は

「宗胤は、父・頼胤から千葉介家の本領千葉荘を継承した他、母を介して祖父千田泰胤の領した千田荘や八幡荘・臼井荘および肥前国小城郡を継承して・・・」

とあるように、肥前に拠点もあったのである。

この辺りが、全く関係ない!とは言い切れない事情である。

かえって、関係があるのではないか?と思っている所以である。

因みに小城郡は、多久市のある場所でもある。

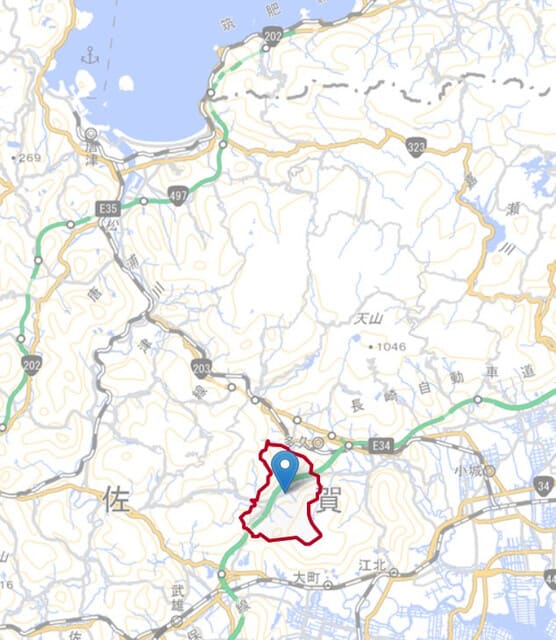

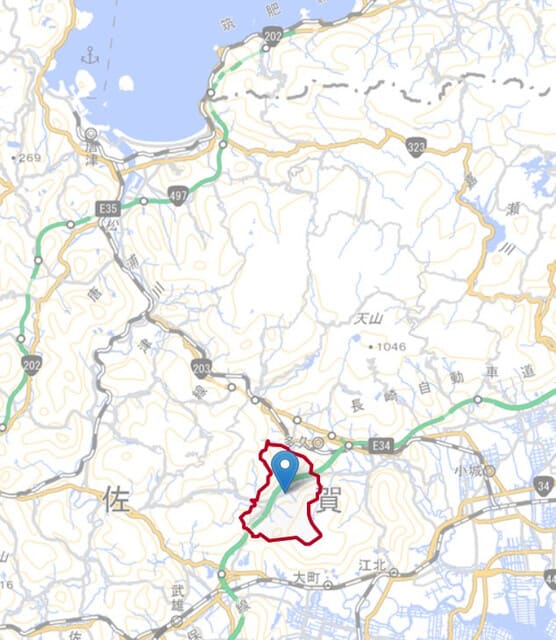

地図内上のE35付近に 久里双水古墳がある。

更に思うに、中原親能の配下として肥前に赴いたのが最初かもしれない。

親能の所領所職は全国に散在していた。

九州だけでも日向国五ケ所のほか豊後国・筑後国(福岡県)・肥前国(佐賀・長崎県)の七国に地頭職を保有していた、そうで、各地にあったのならば、各所に人を配置したであろうと思う。