豊前の秦王国(【渡来の民と日本文化】 沖浦和光・川上隆志 共著 現代書館)

この章の著者である川上氏の説によると

秦氏の原郷は、朝鮮半島東南部の加羅で、4世紀から5世紀にかけて大集団で渡来した加羅の人々を「秦氏」と総称していた。

筑豊の地 福岡県田川郡 香春岳

この香春岳からは、様々な鉱物が採掘されたそうだ。

https://blog.goo.ne.jp/katumoku10/s/%E9%A6%99%E6%98%A5

山城国葛野郡は、

(五九五)に高句麗の僧慧慈や百済の僧聡らが帰化した頃、

慶州から渡来した秦氏とその一族が開発した土地であった。

秦氏は、葛野郡野村に拠点を定め、秀れた技術者集団を掌握して ...

百済より帰化し、雄略天皇期には一万八千六百七十人にものぼった秦氏だったそうだ。

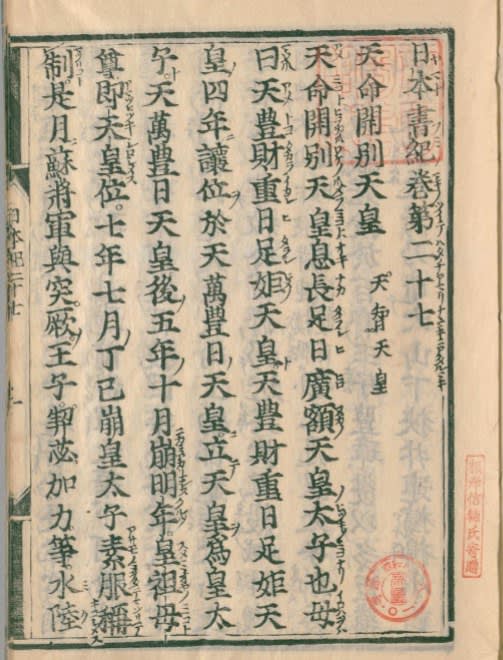

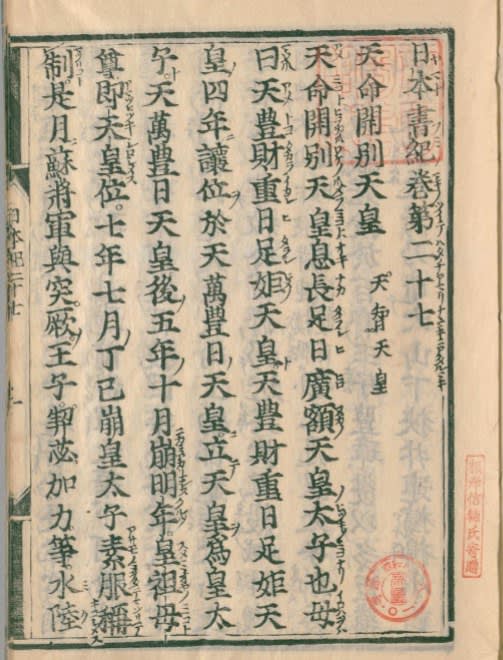

雄略天皇(wikipedia)

「呉国(宋)から才伎(てひと、手工業者)の漢織(あやはとり)・呉織(くれはとり)らを招来し、

また分散していた秦民(秦氏の後裔)の統率を強化して養蚕業を奨励するなど、渡来人技術者を重用した。」

*****

朝鮮半島は何度も国境が変り、国の名も変わっているため、秦氏が新羅からか百済からかは微妙だったのではないだろうか?

そのために【渡来人】と総称していたのかもしれないと思う。

手許にある【渡来の古代史】上田正昭 著 角川選書には、

《1145年に高麗の金富軾が編纂した『三国史記』(地理志)には、慶尚北道の波旦県がみえる。これに注目したのが鮎貝房之進説で、秦氏の「ハタ」の起源を新羅の古地名「波旦」に求めた。・・・

私はこの碑文発見の報に接して、日本人ではもっとも早く現地へおもむいて碑石と碑文を確認したが、今では鮎貝説に賛同している。》p.48

慶尚北道 ↓

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B6%E5%B0%9A%E5%8C%97%E9%81%93

【「記・紀」「大和志」の片塩の都・浮孔の宮考】田中昭三著書

この神社を創祀し守ってきた人々は新羅から来た秦氏、という説が浮かんでくる。(神社ができた時代の新羅と百済の関係はどのようになっていたのだろうか?)

「ソ」は、本の中では、新羅の意味を持った「ソ」という認識で進んでいる。

本中の例では『新羅は昔はソラブル、ソヤブル、ソナブル、或いはソブルとも言った。今でも韓国の首都はソウルである。ソは新羅の原号である…』とある。

また、ココで疑問が生じる‥‥ソウルのあった場所は、新羅になった事はあるのだろうか?

そこで調べてみるとweb情報に

「新羅の真興王は、ハンソン(漢城)地域が新羅の領土である事実を示すため、プカンサン(北漢山)ビボン(碑峰)に巡狩碑を建てた。これがプカンサン(北漢山)チンフンワン(真興王)巡狩碑である。新羅は三国を統一して、高麗によって滅ぼされるまでソウルを支配したため、ソウルでは多くの新羅の遺物が発見されている。

新羅の真興王 ↓

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E8%88%88%E7%8E%8B

上記のハンソン(漢城)地域が現代のソウルのあった場所と思うのだが、「ソウル」と呼ばれ始めたのはかなり後世のことであろうと思う。あまり新羅の「ソ」とは関係ないような気もする。

細部にこだわらず先に進もう。

石園坐多久虫玉神社の由緒に依れば、『祭神は北殿は建玉依比古命、南殿は建玉依比売命とされている。この二座の祭神は賀茂氏神系の神々である。』とある。

「鴨氏人は秦氏の聟なり。・・・」

秦氏が上賀茂・下鴨・松尾の三社を祭るようになった…その理由は諸説あるのだが、とにかく秦氏の聟にカモ氏がなった事は確からしい。

養蚕と織物の技術を持った秦氏。

上の二つに加え、農耕、鍛冶・鋳造、土木などの技術・雅楽・少し後の時代には仏像を伝えた新羅国からの渡来人・秦氏である。

全国に【新羅神社】があるように、秦氏も全国に技術・文化を広めるために広がっていったと思われる。

近江国にも、源義光も新羅明神前で元服し『新羅三郎』と呼ばれていたように、園城寺の北殿に新羅善神堂があり、新羅明神様がいらっしゃる。

以下のHPには貴重な情報が書かれていたので貼っておく。

宇佐八幡神は新羅の神だった

http://web1.kcn.jp/tkia/mjf/mjf-51.html

『秦氏は新羅系加羅人と思われる。』

このHP と合わせて

下記のgooglebooks『八幡守とはなにか』を読むと宇佐八幡が入ってきた後のこともわかると思う。一部読めない部分もあるが、かなり読める。

(一度ボタンで小さくしてから大きくしますと読めます。)

飯沼賢司 著 角川選書

秦氏とカモ氏、

秦氏と息長氏、

秦氏と和邇氏、

秦氏と紀氏、

みな接点がある。

近江国依知郡の秦氏と中原氏も接点があるはずで、開発領主となっていた中原氏はもしかすると秦氏の聟に入っていたのかもしれない。

近江愛智郡志にも、秦氏の名前が多々登場していた。

秦川村という地名もあったようで、この周辺を探れば、中原と秦氏の関係が見えてくると思う。