尾張氏のことから連鎖していろいろと接点が見つかってきた。

webの寄せ集めではあるが、そこから分かってきた事もある。

【法貴寺】

『「推古天皇24年(616年)聖徳太子草創の法貴寺伽藍を賜った秦氏が、その祖神守り神として崇敬した古社である」とあり、これに基づくと推古天皇24年に秦氏が法貴寺の創建とともに創建したものと推測され、法貴寺の鎮守社として崇敬されたものと考えられる。』

『天慶9年(949年)北野天満宮より天満宮を勧請して相殿に祀ったことから中世から江戸時代までは「天満宮」の名前で呼ばれていた。』

池坐朝霧黄幡比売神社(いけにますあさぎりきはたひめじんじゃ)↓

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%A0%E5%9D%90%E6%9C%9D%E9%9C%A7%E9%BB%84%E5%B9%A1%E6%AF%94%E5%A3%B2%E7%A5%9E%E7%A4%BE

『古事記』では萬幡豊秋津師比売命(よろづはたとよあきつしひめのみこと)、『日本書紀』本文では栲幡千千姫命、一書では栲幡千千媛萬媛命(たくはたちぢひめよろづひめのみこと)、天萬栲幡媛命(あめのよろづたくはたひめのみこと)、栲幡千幡姫命(たくはたちはたひめのみこと)、火之戸幡姫児千千姫命(ほのとばたひめこちぢひめのみこと)と表記される。↓

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B2%E5%B9%A1%E5%8D%83%E5%8D%83%E5%A7%AB%E5%91%BD

天火明命(あめのほあかりのみこと)は、日本神話に登場する神。天火明命の子孫は「天孫族」と呼ばれる。↓

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%81%AB%E6%98%8E%E5%91%BD

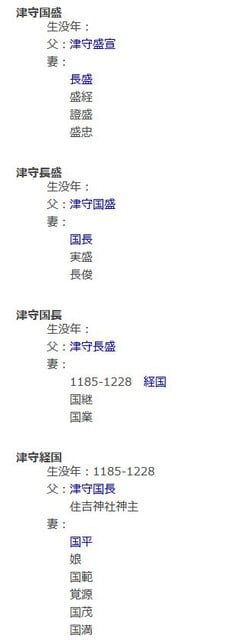

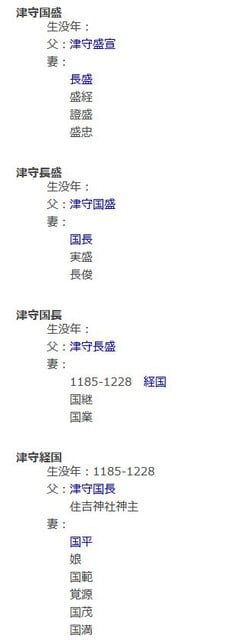

津守氏 津守豊吾団

https://reichsarchiv.jp/%E5%AE%B6%E7%B3%BB%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88/%E6%B4%A5%E5%AE%88%E6%B0%8F

津守氏で見ていくと、津守長盛の【大家笛血脉】で、以下のようになっている。

住吉大社宮司(津守氏)1023-1102

- 津守国基……住吉大社宮司。歌人。…

- (この人物とその息は安房国と関係あり。http://repo.kyoto-wu.ac.jp/dspace/bitstream/11173/2425/1/0160_030_002.pdf)↓

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E5%AE%88%E5%9B%BD%E5%9F%BA

津守長盛の名がみえている。かれはまた、後白河上皇の北面にも仕えていた。↓ 11ページ 中原有安も出ている。

http://www.harimaya.com/o_kamon1/syake/kinki/s_tumori.html

津守長盛という人が住吉神社の神主だけではなく、北面の武士でもあった事。

更に笛では中原祐安(有安・有康)とつながりがあった事。

更に

https://www.yoritomo-japan.com/oosaka/sumiyosi-taisha.html

という事で、住吉大社史によると源為義の娘が母という可能性のある「津守国盛」(長盛の父)なのである。(下のHPでは、長盛の母=為義の娘)

熊野別当 行範妻であった鳥居禅尼とも交流はあったのではないだろうか?

異母かもしれないが姉妹という事になるかもしれないので。