今日は「クラシック」

新しい装置で聴いていなかった超名盤

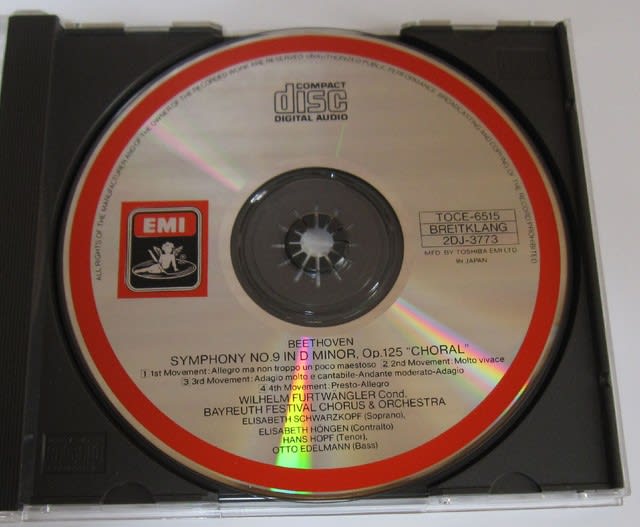

「ベートーヴェン交響曲第9番 合唱付き」

フルトヴェングラー指揮 バイロイト祝祭合唱団&管弦楽団

を何年ぶりかで聴いてみた。

我が家には、CDとSACDの2枚ある。

こちらが30年も前になるCD。

当然、フルトヴェングラーはMONO録音であるが、このCDは昔流行った

BREITKLANG(ブライトクランク・ステレオ)仕様

一般的な擬似ステレオである。(擬似ステレオとは言わない方もおられる)

ドイツのエレクトローラという会社が開発した。

若い方は知らないかも?

CDの初期はこんなデザインが多いかな。

コンパクトディスクのロゴがこんなに大きく印刷してあるのも時代を感じる。

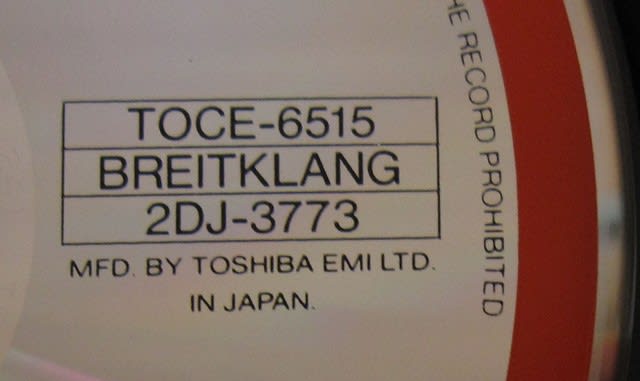

CDに「BREITKLANG」の文字がある。

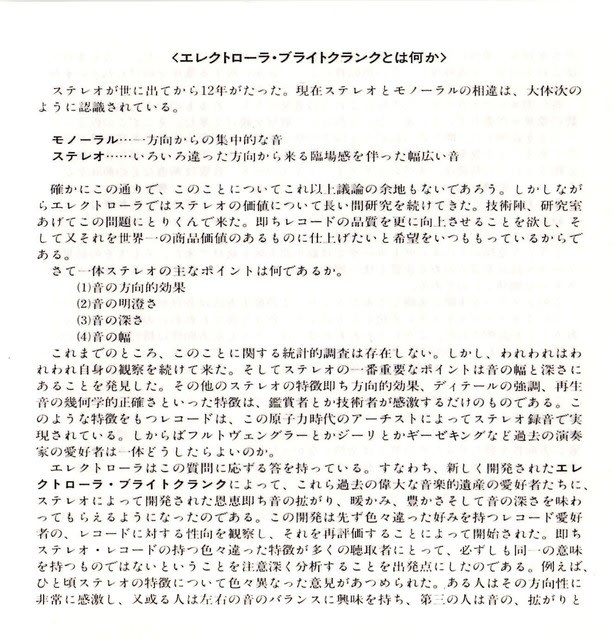

CDのライナーに下記の説明がある。

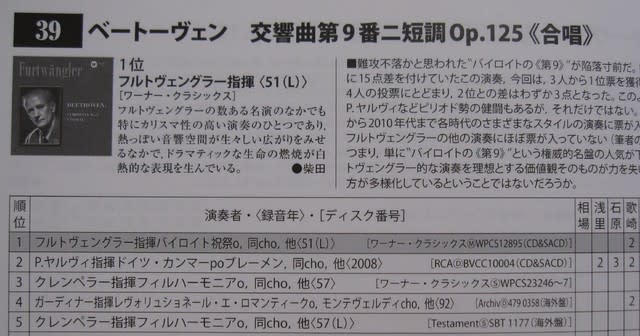

「名曲名盤500」では、フルトヴェングラーの第九がいつもながら1位である。

自分的には、このランクの1位が必ずしも自分にあった名盤と思わないことはある。

オーディオでは、同じ録音でも音が良くなってくると曲の感じ方が変わって好きになることもある。

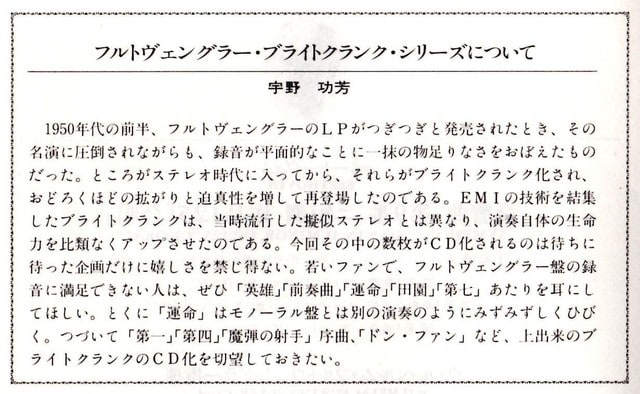

音楽評論家の宇野功芳がブライトクランク盤について解説してある。

擬似ステレオとは異なると言っている。

SACD化もされている。

この盤が出た時には、フルトヴェングラーのMONO録音をSACDにしてどうなの?と思った。

フルトヴェングラーの解説やブライトクランクについては、ネットにいっぱいあるので細かいことを解説するのは止めますし、書けといわれても書けませんが。

まとめ

今回のCDはライブ録音でもあるし、1951年MONO録音なので決して音が良いとは言えない。

SACDを改めて良い装置で聴いた印象は、まずティンパニーが皮の音まで判る響きをしているのに驚いた。

弦などの倍音は、やはり生ぽっくない。

しかし、ブライトクランクを聴いて関心したのは、弦楽器の響きが心地よく聴いていて気持ちがSACDより良いと思った。楽器間の広がりも感じる。

ティンパニーは、広がりが邪魔をして締まりがなく音と力強さが減っている。

音がディレイもかかっているからだろう。

今回、何十年ぶりにブライトクランク盤を聴いて良かった。

頭の中には、擬似ステレオだからバカにしていた。

やはり、フルトヴェングラーの第九は、聴きだすとどんどん聴きたくなっていく。テンポはゆっくりなのでベートーヴェンの譜面より遅いのだろう。

良い録音のカラヤン盤も私は好きですけどね。

では、また。