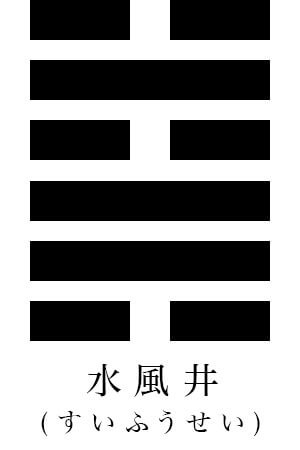

「水風井」の各爻は、人材を井戸の水にたとえて説いている。

「初六、井泥(にご)りて食(くら)はれず。舊井(きゅうせい)、禽(とり)无し。」

初六は、身分の低い陽位にいる陰爻。未だ役に立たない。つまり、初六の水は濁っていて、飲み水にはならない。井戸も古く、鳥さえ飲みに来ない。

「九二、井谷(せいこく)、鮒(ふな)に射(そそ)ぐ。甕(かめ)敝(やぶ)れ漏(も)る。」

九二は中徳を備えた陰位にいる陽爻。正しく応じる爻がないため、隠れたる賢人である。「井谷(せいこく)、鮒(ふな)に射(そそ)ぐ」とは、せっかくのきれいな井戸の水だが、近くにいる鮒(初六)だけが恩恵を受けている。「甕(かめ)」とは、釣瓶につかう瓶。せっかくの水なのに釣瓶が壊れていて汲みだすことが出来ずにいる。世の中に役に立たずに埋もれている。せっかくの人材を用いる人がいない。千里の馬あれども伯楽なし。

「九三、井(せい)渫(さら)へたれども食はれず。我が心の惻(いたみ)を為す。用つて汲む可し。王明(あきら)かならば、竝(とも)に其の福を受けん。」

九三は、陽位にいる陽爻。能力のある人材とみるべきである。「井(せい)渫(さら)へたれども食はれず」とは、井戸の浚渫工事を行いすっかりきれいな水が出るようになったが、誰も利用しない。「我が心の惻(いたみ)を為す」心が痛むばかりである。もっと、用いるべきである。「王明(あきら)かならば、竝(とも)に其の福を受けん」王が聡明ならば、皆がその幸福を受けることができるのに。残念である。

「六四、井甃(いしだたみ)す。咎无し。」

六四は陰位にいる陰爻。九五の天子を補佐する大臣の位にいる。しかし自分の能力は乏しい。「甃(いしだたみ)」とは、石畳、しき瓦。六四の大臣は井戸の壁を瓦で修復した。咎はないだろう。積極的に人を動かすタイプではなく、事務能力はある。大きな役には立たないが、自分の職務は守っている。

「九五、井洌(いさぎよ)し。寒泉(かんせん)食はる。」

九五は中徳を備えた陽位の陽爻。井戸から清冽な水がに湧き出ている。冷たい水で多くの人が恩沢を受けている。中徳を備えた天子がその徳を発揮している。

「上六、井収(く)まる。幕(おお)ふ勿れ。孚有り。元吉。」

上六は、陰位にいる陰爻。ここでは井戸の道が成就する。すなわち、井戸の水が汲み上げられる。覆いをかけるな。誰でも自由に使わせてやるものだ。それが誠の道だ。大いに吉である。

次ページ:「沢火革」(卦辞)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます